Fendi (フェンディ) の主催するチャリティ企画「THE JAPAN PEEKABOO PROJECT」に参加した、映画監督 安藤桃子インタビュー

News

Fendi (フェンディ) の主催するチャリティ企画「THE JAPAN PEEKABOO PROJECT」に参加した、映画監督 安藤桃子インタビュー

Interview With Momoko Ando

by Mikiko Ichitani

銀座 蔦屋書店内 GINZA ATRIUM にて開催中の「フェンディ ピーカブー 〜世代を超えて受け継がれるアイコン〜」展にて、「世代を超えて受け継がれるアイコン」をテーマに #MeAndMyPeekaboo プロジェクトの一環として実施されるグローバルなチャリティ企画「THE JAPAN PEEKABOO PROJECT」に参加した映画監督の安藤桃子にインタビューを敢行。Fendi というブランド、そして自身の家族についてこのプロジェクトを通して感じた想いを語ってもらった。

Fendi (フェンディ) の中でも最もアイコニックなバッグのひとつ「PEEKABOO (ピーカブー )」の誕生10周年を記念して銀座 蔦屋書店内 GINZA ATRIUM にて開催中の「フェンディ ピーカブー 〜世代を超えて受け継がれるアイコン〜」展。このエキシビジョンは、Ewan McGregor (ユアン・マクレガー) の美しすぎる娘 Clara & Esther McGregor (クララ&エスター・マクレガー) 姉妹が登場したことでも話題となった、アイコニックな血縁関係のある女性たちが参加する #MeAndMyPeekaboo プロジェクト、およびグローバルなチャリティ企画「THE JAPAN PEEKABOO PROJECT」の一環として開催されている。

「世代を超えて受け継がれるアイコン」をテーマに #MeAndMyPeekaboo プロジェクトの一環として実施されるグローバルなチャリティ企画「THE JAPAN PEEKABOO PROJECT」では、日本のファッションシーンに大きな影響力を持つモデルの森星、映画監督や小説家としても活躍する安藤桃子、ミュージシャンのゆう姫 Young Juvenile Youth の3名によるオリジナリティ溢れる世界にひとつだけの「PEEKABOO」が制作された。異なる世界で活躍する彼女たちだが、共通するのは代々受け継がれてきたクリエイティブな精神。今回、TFPでは本プロジェクトに参加した映画監督の安藤桃子にインタビューを敢行し、Fendi というブランド、そして自身の家族についてこのプロジェクトを通して感じた想いを語ってもらった。

©︎Fendi

—まず最初に、Fendi のイメージはどのようなものでしたか。

職人の仕事というイメージをずっと持っていて、ファッションブランドというとただただ華やかで目立ちがちですけど、ここにやっぱり芯があるというか、普遍的なものがあるというのが品性という形で常に表れているブランドというイメージでした。

—今回のチャリティプロジェクトのオファーを受けたときのお気持ちはいかがでしたか。

このオファーを聞いたとき、思わず「なんでもやらせてくれるの?!」と言ってしまいました。Fendi が今までずっと築きあげてきたもののうえに、本当になんでもやってもいいのかと伺ったら、「いいんです。なんでもありです。」言っていただけて。クリエイティブなことができるというとなんだろうと考えた時に、今回のように表現することで、それを見た人が「あっこういうのを創ったんだ。」というところから何か意味を探ってくれたりとか、その先にはチャリティということもあって。わたしは映画につぎ込んじゃうので、自分のお財布からこうやってパッと出すことはできないですけど笑。けど、出したい気持ちは山々で、それはみんなそうかもしれない。だけど、創ることは無料ですよ。表現をすること、今思い浮かんだアイデアは無料です。だから、そういったことで出口にハッピーな人たちが現れるという道筋がこのプロジェクトに見えたので「よーっしゃ、楽しそうだぞ!」と。お話を聞いた瞬間に創りたいバッグが浮かんだんです。そして、やるんだったらローマに行って、職人の人に伝えたいと思って、実際にローマにも行かせていただきました。

—デザインに込めた思いや、制作秘話などがあれば教えてください。

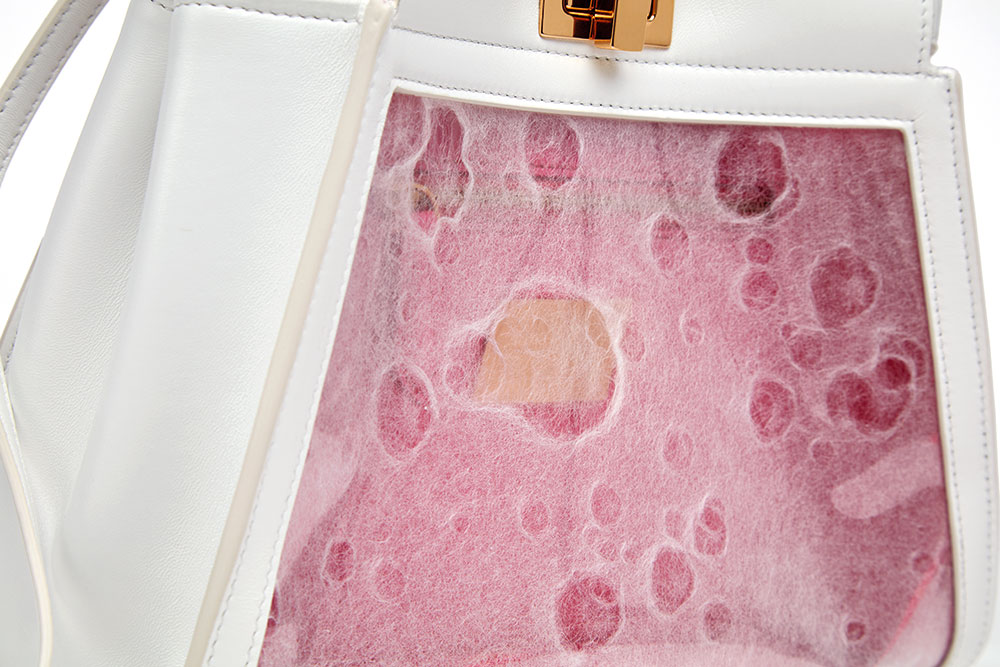

まず最初に、Fendi と言えば、革レザーやファーを本当に伝統的に作られてきた職人さんがいるということが自然に浮かんできました。私も祖母からそういったものを受け継いできていて。やっぱり職人の手が触れた本物を持っていると、それを代々受け継いでゆくじゃないですか。ちょっと傷がついたなら直して、ということを繰り返してゆく。そういう心に対して表現するなら、高知県の鹿の角をハンドルに使用することで一頭の命がずっと受け継がれていくことの大切さであるんじゃないかなと思いました。また、素材に使用した浜田和紙という高知にいる和紙すき職人の浜田洋直さんのおじいさまの作られていた和紙が世界で最も薄い和紙と言われていて、それがローマのバチカンの壁画と天井絵の修復に唯一使われていたというストーリーもあったりして。また、和紙は淀川の清流というその土地の水ないとできないということもあり、そこに脈々と受け継がれてきている自然の恵みのもとにあるといった過去をバッグ一つで表現したいなと思ったんです。いろんなことを今は言うけれど、脈々と受け継がれていくことが大事で、そこへの感謝ということの方が大事だと。

—これまで行われてきた物語を作るという作業と、今回挑戦された形ある作品を作るという作業。共通点や、異なるからこそ新鮮に感じたことはありましたか。

わたしは何を作るにしても出発点は変わらなくて、まず何を伝えたいか、それを通してどこに出たいかっていうことから決めるんですよね。目標じゃなくて目的を立てるんです。「愛を伝えたい」だとか、「みんなを元気にしたい」だとか。そこに向けてどんな表現をするのがぴったりなのかということで進めていきます。今回は最終的にチャリティであるということと、Fendi というブランドが何を今までやられてきていて、どういった印象をお客様が持っているのかということも含めて考えていったら受け継がれていくというコンセプトと重なって、一頭の命を受け継いでゆくということにたどり着きました。受け継いでゆくということは、言い方を変えると “愛” じゃないですか。そこになんにも感情がなくて大切なものがなかったら、受け継がれない。“愛” を受け継いでゆくということから鹿の角というアイデアが浮かんで、やはり自然というものがないとできない和紙へと繋がりました。伝統と伝承ということにクロスポイントを見出してやっている。それって進化だと思うんですよ。いろんなストーリーがあるけど、最終的にわたしたちはどこに進化していきたいかということを表現したい。そして自分はどこに進化したいかっていったら、前で自分が満たされて、みんながそれをとめどなく摩擦し合ったら全てハッピーじゃない?みたいな。

—どのパーツから説明しても、その目的に辿り着くって本当に一貫していますよね。

そう、例えば角の生えてきた根元に自分の心のうちを映す鏡をつけたいだとか、どんどんいっぱい出てくるから職人の人大変だったと思います笑。「センシティブに!センシティブに!センシティブでなければ意味がない!」と伝えていたら、Fendi の社長から「職人たちにものすごいチャレンジをさせてくれた。」と言われました。初めてやることだらけだったみたいです。和紙も糊を使ってはいけないので、はさんで固定しなくてはいけなくて。和紙をはさむマテリアルも色々と試して、一個一個細かく確認させてもらって、その結果とても愛おしい作品になりました。

—一つ一つに意味が込められているんですね。

そうなんです。自分でこの角を担いでミラノに奉納しに行ったり笑。この角もまず、高知で狩りをする若者に「このくらいのバッグの取手になる角はないか」と相談したんです。だいたい3歳の鹿の角がこのくらいなんですけど、3歳くらいの鹿って殺さないんですよね。かといって抜け落ちた角だと、中がスカスカなんです。だから、やっぱりバッグの取手になるには一頭分の命が必要で。3歳でハントされることは滅多にないわけですよ。なので、これはきっと何かの理由でハントされた角ということになります。アイヌの毛皮とかも、そうやって息づいているわけで。かたや、浜田和紙のように自然の恵みの中で命を奪わずして作る日本人のやり方というのもあったりするので、そのクロスポイントをみつけていきたいですね。それが我々の進化過程となるので。

©︎Fendi

©︎Fendi

—今回のプロジェクトは、「世代を超えて受け継がれるアイコン」というテーマでしたが、安藤さんにとってご家族の存在はどのようなものですか。

以前、わたしの父が、「家族って切ないもんだ。」と言ったことがあって。今、まさにそれを感じています。例えば、自分が子供を産んだりしていくと、子供のことで精一杯じゃないですか。毎日をとにかくこなそうってやっていくと、ふと感謝を忘れちゃったり。全然性格なんてバラバラですから、神様がむりやり家族にさせたんじゃないかとしか思えないくらい、どう考えても噛み合わない人たちが、サーカスのようにうまいことバランスをとって一緒に暮らしているという。親元から離れて自立する前は、生まれたらそこの家の子ということも含めて色々と思うこともありましたし。ただ、本能というのはすごいなと思ったのが、出産の瞬間、まさに子供が半分出てきていて、わたしも子を見つめてすごい声を上げながら同じ形で見つめ合っているという場面で、初めて我が子の顔を見た瞬間に出た言葉が「お母さんありがとう!!」っていう力みだったんですよ。ずーっと永遠にご先祖様から繋がってきて、今その先頭を立たせてもらっている。そして自分が子を産んだら、今度はその子が先頭になっていくということが、もうどの人だって生きている限り繋がってきているこの命ということが、もうすごいことですよね。ただならないことですよね。生きているだけでありがたいという。

—安藤さん自身がご両親から受け継いで、そこからさらにお子様に遺していきたいものはありますか。

くさいようですけど、愛しかないですよね。受け継いできているものは。それが分からなくてもそこにあると思いますし。本当にメモ一枚「お母さんは今日〜時まで帰れないから」みたいな手紙も、愛の表現だし。今回のバッグのようにものを作って、子供に渡してっていうのも愛の表現で。何をとっても、写メひとつでも消せないというね。それが、形になっていくことが素敵だなというのは感じますね。でもやっぱり一番は精神ですかね。反骨精神も含めて、見せてくれている一番近い存在が親だと思うので。あの、親が持つ印象ってすごい自分自身の資質でもあると思うんです。なんかこう、嫌な印象も含めてなんですけど。怖いとか、すごく大きいとか、優しいとか。みんなはそれぞれ「お父さんそんな印象かなぁ?」とか言うんですけど。そういう見せてくれてるものとその先には、ご先祖様がずっと繋がってると思うし。親に足向けて寝れないっていうのはそういうことですよね。ほかにも色々ありますよ、カバンとか。お母さんが使っていたものとか。おばあちゃんが使っていたものとか。記念すべきふさわしい時に象徴として渡されるというのは、伝統としてみんなやってきていると思うんです。それは大切にしていきたいですね。

©︎Fendi

<プロフィール>

安藤桃子 (あんどう ももこ)

1982年生まれ、東京都出身の映画監督。高校時代よりイギリスに留学し、ロンドン大学芸術学部を次席で卒業する。その後、ニューヨークで映画作りを学び、助監督を経て『カケラ』(2010) で監督・脚本デビュー。2011年、初の長編小説『0.5ミリ』(幻冬社) を出版する。同作を自ら監督、脚本した映画『0.5ミリ』が2014年に公開。第39回報知映画賞作品賞、第69回毎日映画コンクール脚本賞、第18回上海国際映画祭最優秀監督賞などその他多数の賞を受賞する。現在は高知を拠点に、一児の母として子育てをしながらさまざまな活動を行う。2017年10月には自身がプロデュースする映画館「ウィークエンドキネマ M」を開館。同年12月には、ポップアップストア「&ギャラリー」をオープンする。