『ずっと、何かを言いかけたままの無言』。写真家・水谷太郎 写真展「New Hollow」に寄せて

Journal

『ずっと、何かを言いかけたままの無言』。写真家・水谷太郎 写真展「New Hollow」に寄せて

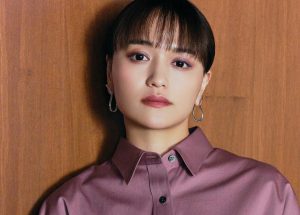

taro mizutani

"new hollow"

by rikimaru yamatsuka

気候も穏やかになり、行楽日和が続くこの頃。少し足を伸ばして、写真やアートに触れる機会を探している人も少なくないだろう。

東京・品川、天王洲アイル駅を最寄りとし、東京湾へと続く運河に臨む複数のギャラリーが集う複合施設「TERADA ART COMPLEX」内の「T&Y PROJECTS」では、写真家・水谷太郎の写真展「New Hollow」が開催中だ(会期は5月10日まで)。ファッション写真や広告写真を手がける一方で、ライフワークとして世界各地の風景を詩的に切り取る水谷の作品には、根強いファンも多い。

本展では、彼が国内外で撮影した新旧のモノクロ作品、計62点が一堂に会する。東京にありながら、どこか無国籍で無機質な空気が漂うこの場所で、水谷の写真世界に静かに身を委ねる――それは、この季節にふさわしい、贅沢な1日の過ごし方のひとつと言えるだろう。

水谷の知人であり、ライターやバンドとして活動するほか、映画の脚本も手がける山塚リキマルは、この写真展「New Hollow」に足を運び、改めて作家の作品に感銘を受けた1人。今回、本展を後にしてすぐに筆を滑らせたという一連の文章を The Fashion Post に寄稿してもらった。

©︎Taro Mizutani

4月5日(土)より TERADA ART COMPLEX Ⅱ 4F で開催されている、写真家の水谷太郎による個展「New Hollow」を鑑賞してきた。冒頭からいきなりコテコテなクリシェを書くのもどうかと思うが、本展は実際にナマで見ないとほとんど何も解らない。

本展の作品群はどれもデジタル撮影のものでありながら、スマートフォンやコンピューターの液晶画面では到底伝わりきらない奥行きと物質感をはらんでいる。この世のどこかにかつて存在した現実の光景を切り取ったもののはずなのに、ドローイングや銅版画のような微細なニュアンスや息遣いをはらんだ、たしかな手触りをもってせまってくる。それはすべての作品に、水谷の『オレにはこう見えた』という視点がそなわっているからであろう。

水谷太郎「New Hollow」

本展は、水谷が日本やアメリカ、アイスランドで撮影した新旧のモノクロ作品62点を展示したものである。New Hollow (新たな空洞) というタイトルは、本展の志向性を的確にあらわしたネーミングだと思う。本展で水谷が提示する“空洞”は、喜怒哀楽のどの感情も煽り立てないし、明確な問題提起もしない。ずっと、何かを言いかけたまま無言でいる感じがする。

たとえば雪の重みで崩れ落ち、誰のものでもなければ何のためのものでもなくなった半壊の納屋の写真群は、『ああ、侘しいねえ。寒々しいねえ。諸行無常だねえ。』というようなウェットな情緒をうったえない。また、空白の看板の写真群は、『おお、都市生活の中に潜む荒涼。資本主義の屍よ。栄枯盛衰だ。』というようなインダストリアルな憐憫を呼びおこさない。水谷の目的はそんなことではないのだ。意味や理由が抜け落ちたあとの空席を、水谷は一種の彫刻作品としてとらえている。そのイノセントな眼差しは、自然風景をたんなるネイチャー・ドキュメンタリーに落とし込まない。

点描画めいたムクドリの群飛、大都市のビル群のように連なる柱状節理、雪と土が織り成すドリッピング模様などを、ナショナル・ジオグラフィック的な自然美としてではなく、一個の作品として芸術美を見出す。意図されずに偶発的にできたシェイプと、作為的につくられたシェイプを水谷は区別しない。人工と自然、その結果として生まれたもののパターンが相似していることを、水谷は素直に『おもしろい』と思っている。そうして水谷は、意図と無作為のあいだにある、おぼろげで不確かな境界を活写してみせるのだ。まぎれもない現実の光景でありながら、どこか白昼夢めいたエア・ポケット的な瞬間をとらえた作品群は、ノンフィクションかつ非ドキュメンタリーである。それは追憶に似ていて、何かを考えさせるというより、思い出させてくれる。世界がもっと曖昧で不思議に満ちていたころを。

前述した通り、本展はモノクロ作品だけで構成されているが、そのグラデーションの豊かさはすばらしい。かのアンミカは『白って200色あんねん。黒は300色あんねん』という名言を吐いたが(ちなみにこれは彼女がパリコレのオーディションを受けた際にモデル事務所の面接官に言われた言葉だ)、すっかりネットミーム化したこのフレーズが、ギャグでもなんでもなく事実であるということを筆者は本展で痛感した。白、グレー、黒だけで構成されたその色彩はとても豊かで、実に絶妙なグラデーションを織り成している。

といってもすさまじい高画質とか高精細とかそういうのではない。むしろそれとは正反対のアプローチだ。むしろ、遠巻きに一見したぐらいでは何がなんだか解らないようになっている。現代の高解像度技術は4K、8K、16Kと向上の一途をたどっているが、限りなくリアルに近接すればするほど、むしろ肉眼での鑑賞体験からは遠ざかる。『オレにはこう見えた』という空想や虚妄が介在しなくなるからだ。水谷は現実そのものをトレスするのではなく、『オレにはこう見えた』という自身の鑑賞体験をトレスしようと試みている。

つまりは追憶だ。

追憶とはマテリアルではなく、ムードの問題である。

たとえば額縁にはめこまれたガラスを加工し、車中の曇ったウィンドウから見たアイスランドの景色を再現してみせたり、海中から天に向かって大きくそそり立つ岩山を画像修正でほんの少しシェイプ・アップしてみせたり、自らのフィルターを通した風景をわれわれに提示する。後者などはネイチャー・ドキュメンタリーの立場でいえば改竄行為であり、冒涜的とする向きすらあるかもしれないが、『でも、それって今みんなやってる事だよね』と水谷は指摘する。現代の高解像度化と画像加工という二極化現象に対し、水谷は問いを投げかける。でもそれは社会派のシリアスなものではなくて、少年的な、悪戯っぽい感じだ。こうした水谷のイノセントな少年性を、筆者はとても好ましく思った。

人工と自然、意図と無作為、意識と無意識の境界にある、曖昧で不思議な世界が本展には広がっている。アメリカの都市風景と、アイスランドの自然風景をごく自然に同居させる水谷の眼差しは、やっぱりおもしろい。液晶では伝わりきらないこの気配を、ぜひ肌で味わってみてほしい。