今週のTFP的おすすめ映画

開催中のTFP的

おすすめ展覧会

「今、観るべき」「今からでも観れる」映画を月替わりでご紹介。東京都心で公開中の映画を中心に、

The Fashion Post (ザ・ファッションポスト) 編集部おすすめの作品を、大型シネコンからミニシアターまでセレクト (毎週火曜更新)。

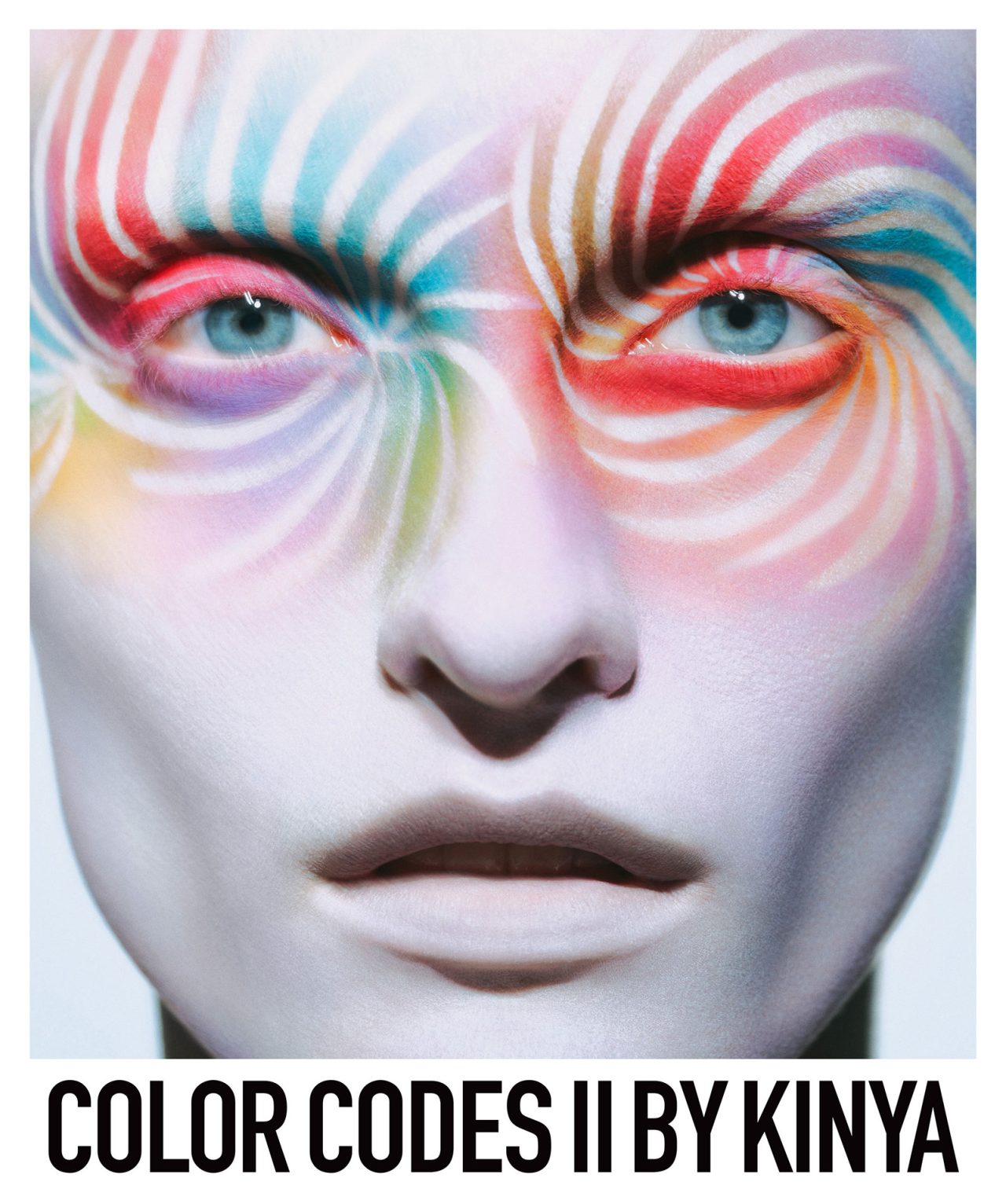

KINYA「COLOR CODES ⅡBY KINYA」

ニューヨークでキャリアを築いた後、現在は東京を拠点に数々のファッション誌や広告で活躍する写真家・KINYA。2度目となる個展「COLOR CODES ⅡBY KINYA」では、前回に引き続き、メイクアップアーティストの TAMAYO YAMAMOTO とのコラボレーションを通じて、「顔」というもっとも身近なキャンバスに色彩と質感を重ね、新たなストーリーを紡ぎ出す。約1680万色からなる色の符号体系に由来する「COLOR CODES」をテーマに、色彩の階調や光の温度、肌の息づかいが織りなす写真表現を模索したアート写真を展開。KINYA が丁寧に切り取る強烈な美と、無限に広がる色の魅力に触れてみてほしい。

会場: NICK WHITE GALLERY

住所: 東京都港区南青山6-3-14 サントロペ南青山202

会期: 1月30日(金)〜2月15日(日)

時間: 12:00-19:00

HP: nickwhite.tokyo

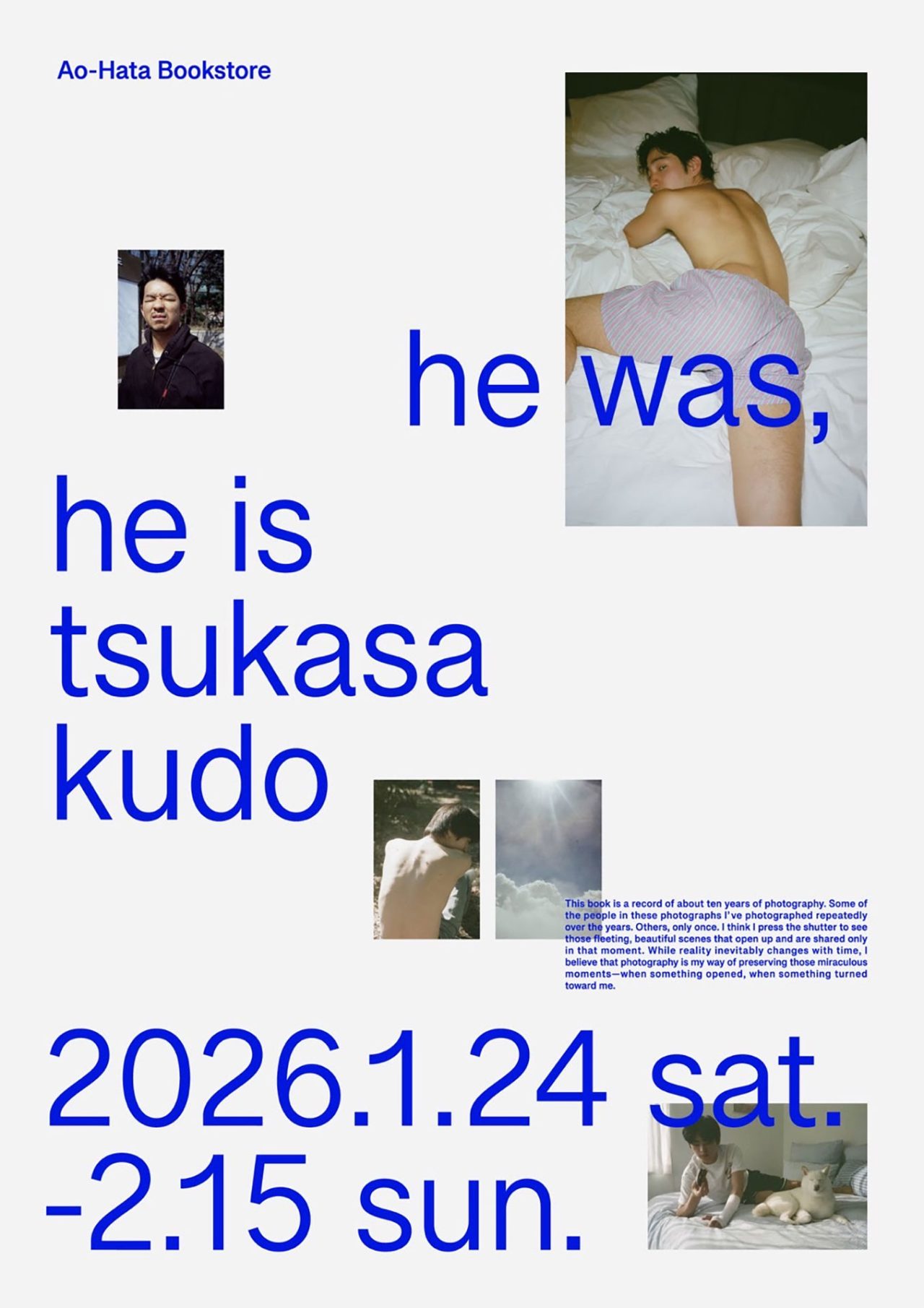

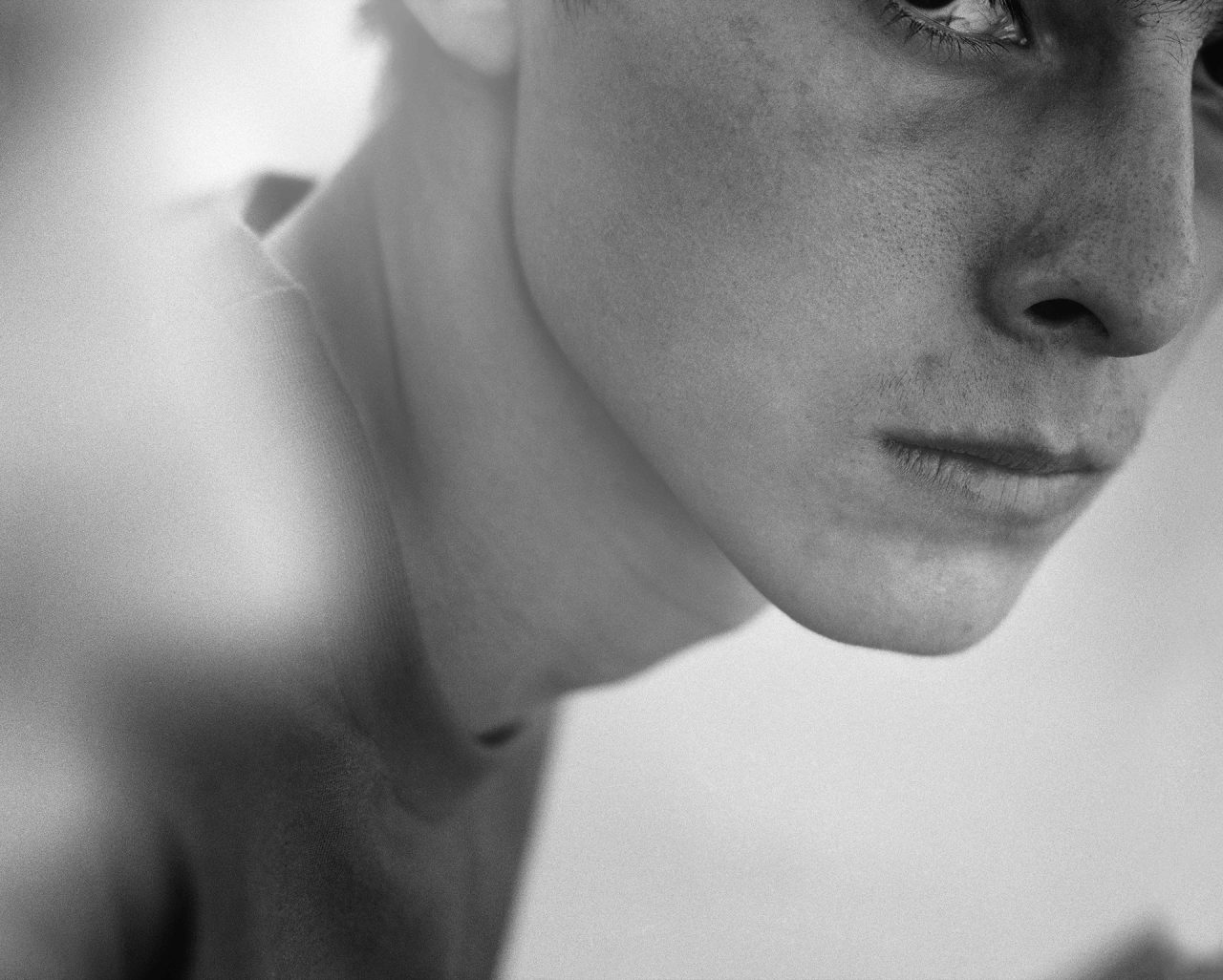

工藤司「he was, he is」

写真家として、そしてファッションブランド kudos (クードス) のデザイナーとしての顔も持つ、工藤司。2025年に東京でも開催された本展「he was, he is」では、彼の約10年にわたる活動を振り返り、自身のアーカイブをもとに再構成した作品群を展示。会場では、台湾を代表するグラフィックデザイナー Aaron Nieh (アーロン・ニエ) がデザインを手掛けた、工藤司の初の作品集『he was, he is』や、パブリッシングギャラリー「写場」と協働したTシャツとノートを限定販売する。また、写真集の中にも被写体として登場し、工藤が撮り続けているモデルの Neo Nonoyama のイラストを用いた両氏のコラボレーションTシャツも初めてお披露目される。写真家・工藤司が刻んできた10年間の軌跡をその目で確かめてほしい。

会場: 本屋青旗

住所: 福岡市中央区薬院3-7-15 2F

会期: 1月24日(土)〜2月15日(日)

時間: 11:00-19:00

休廊日: 水

HP: aohatabooks.com

トウメイ「Looking at glasses without precon ception」

ガラスアーティストとして活動していた和田朋子と高橋漠が、福岡県宗像市にスタジオを設立してスタートしたガラスウェアブランド TOUMEI (トウメイ)。本展「Looking at glasses without precon ception」では、TOUMEI を代表するガラスウェアの一部ラインナップに加え、T-HOUSE New Balance (ティーハウス ニューバランス) の場づくりやスニーカーの構造から着想を得たヴィンテージの型板ガラスを用いた3タイプの照明作品を紹介する。ミニマルでありながらユニーク。光が遊ぶような浮遊感を感じさせる作品を、限定数にて展示・販売する。アップサイクルの発想、素材へのリスペクト、伝統の現代的な解釈という共通点を通して、両者のクラフトマンシップを肌で感じてみて欲しい。

会場: T-HOUSE New Balance

住所: 東京都中央区日本橋浜町3-9-2

会期: 1月16日(金)~2月24日(火)

時間: 金〜火 11:00 – 14:00、 15:00 – 19:00

休廊日: 水・木

HP: company.newbalance.jp

柏木瑠河「Emergence」

写真表現を軸に、彫刻や音楽など幅広いメディアを横断するアーティスト・柏木瑠河。恵比寿映画祭 地域プログラムの一環として開催される個展「Emergence」では、前作「Objects in Flux」シリーズで扱われた「流動するものたち」のその先へと視線を向けた作品を発表する。廃材や日用品は、人間にとって用途を失うと、ただの物質へ立ち返る。しかし、それをカメラを通じて継続的に観察していくといつの間にかその物自体が持つ形や重なりの変化に気づかされる。撮影の対象が、静止した物から動物や光といった「動く存在」を追うドキュメンタリーへと移行するとき、物質と生命の境界は揺らぎ、可視化される。鑑賞者を、世界をありのままに見つめる「観察者」へと誘う柏木の最新作を、ぜひその目で確かめてほしい。

会場: LAID BUG

住所: 東京都渋谷区代官山町2−3 B1F

会期: 1月30日(金)〜2月14日(土)

時間: 13:00-20:00

休館日: 月

HP: www.laidbug.com

「DIESEL ART GALLERY BOOK MARKET」

アートブックイベント「DIESEL ART GALLERY BOOK MARKET」では、東京の選りすぐりのブックストア・出版社とともに、新たな本との出会いの場を創出。アートブック、写真集のみならず、デザイン、音楽、サブカルチャー、アンダーグラウンドカルチャーをフィーチャーした書籍など、エッジの効いた作品を展示・販売する。参加するのは、神保町の Bohemian’s Guild (ボヘミアン・ギルド)、福生の Cha Cha Cha Books (チャチャチャ・ブックス)、鶯谷の古書ドリス、代田橋の Flotsam Books (フロットサムブックス)、渋谷の Flying Books (フライング・ブックス) といった書店。そのほかにも、1997年に東京で創刊し、世界のクリエイティブシーンを特集するビジュアルマガジン『+81 magazine』、1996年に誕生した世界中のアートやデザインのアイデアを紹介するプラットフォーム『GASBOOK (ガスブック)』、国内外の著名な写真家の作品を制作・出版している「SUPER LABO (スーパーラボ)」などの出版社も出店する。それぞれがブースごとに構成され、個性豊かなキュレーションを行う。本展で、感性を刺激する一冊を見つけてみては。

会場: DIESEL ART GALLERY

住所: 東京都渋谷区渋谷1丁目23−16 B1F cocoti SHIBUYA

会期: 1月23日(金)〜4月15日(水)

時間: 11:30-20:00

HP: www.diesel.co.jp

向井山朋子「Act of Fire」

「火を燃やす-1」2025年-©Tomoko-Mukaiyama

オランダ・アムステルダム在住のピアニスト・向井山朋子。音楽、映像、パフォーマンス、インスタレーションに至るまで、幅広い表現を横断した活動で世界を魅了している。初の大規模個展「Act of Fire」は、アーツ前橋の6つのギャラリーを地下劇場に見立てた回廊型インスタレーションを展開。血で染めたシルクドレスの迷宮「wasted」(2009年)、3.11の津波で破壊された2台のグランドピアノを用いた「nocturne」(2011年)、ピアノの演奏が印象的な映像詩「ここから」(2025年) など、新旧のアートワークを再構築し紹介する。向井山が深く抱く、喪失・抵抗・怒りといった個人的な感情を燃焼させる空間であると同時に、ジェンダー問題、自然災害、終わりなき侵略といった社会問題を「火」という人間の根源的な存在を通して照らし出していく。そういったコンセプトが、タイトルの由来になっている。ギャラリー全体に広がるインスタレーション空間は、世界との関係性を省みる思索の旅へと誘うだろう。

会場: アーツ前橋

住所: 群馬県前橋市千代田町 5-1-16

会期: 1月24日(土)〜3月22日(日)

時間: 10:00-18:00 *入場は17:30まで

休館日: 水 *2月11日(水)開館、2月12日(木)閉館

観覧料: 一般 ¥1,000、学生・65歳以上・団体 (10名以上) ¥800、高校生以下 無料 *ギャラリー1 (1階) は観覧無料、障害者手帳等をお持ちの方と介護者1名は無料、「多様な学びの日」2/14(土)、3/14(土) は入場無料

HP: artsmaebashi.jp

アルフレド・ジャー、和田礼治郎「Alfredo Jaar Reijiro Wada」

チリ出身のアーティスト兼写真家 Alfredo Jaar (アルフレド・ジャー) と、ベルリン在住のアーティストである和田礼治郎。2人展「Alfredo Jaar Reijiro Wada」では、Jaar の社会の不均衡や世界問題に対する真摯な作品と、和田の概念を可視化する作品を展示。世界を考え、想像しようとする私たちの思考のあり方がどのように形作られてきたのかを、あらためて見つめ直す機会を提示する。本展のために Jaar の初期作品を再構成し、美術作品を観るという行為そのものを問う新作インスタレーション「1+1+1+1」。見慣れた世界の輪郭を静かに解体していく、和田の新作「PORTAL」。共鳴し合うように配置された両者の作品と繰り返される四角い「フレーム」の表現を通じ、私たちの視線がいかに社会的な制約や偏見に縛られているかを浮き彫りにする。本展は、世界をありのままに見つめるための新たな視座を手に入れられる貴重な機会となるはず。

会場: SCAI PIRAMIDE

住所: 東京都港区六本木6-6-9

会期: 1月21日(水)〜4月18日(土)

時間: 12:00-18:00

休廊日: 日~水、祝日

HP: www.scaithebathhouse.com

オム プリッセ イッセイ ミヤケ「Amid Impasto of Horizons —積み重なる地平—」

© ISSEY MIYAKE INC.

一本の筆を携え、イタリアを巡る旅から生まれた HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE (オム プリッセ イッセイ ミヤケ) の最新コレクション「Amid Impasto of Horizons —積み重なる地平—」。都市から郊外を歩み、その土地に根付いた「色」を採集するフィールドワークから構築されたコレクションである。本特別展では、この制作プロセスとともに、衣服の試作の過程、そしてプリーツの可能性を探る作品群が展示。引っ張る、巻きつける、折りたたむ。あらゆるアプローチが試され、プリーツのまだ見ぬ表情が浮かび上がる。エキシビション・ディレクションおよび空間デザインは日本デザインセンター 三澤デザイン研究室が担当。展示構成は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE のデザインチームとの協働の元に実現された。最新コレクションを空間全体で体感できる本展。イタリアの地ならではの豊かな色彩とともに、プリーツという素材が持つ無限の可能性を、その目で探ってみて欲しい。

会場: ISSEY MIYAKE GINZA |CUBE

住所: 東京都中央区銀座4-4-5

会期: 1月3日(土)〜2月25日(水)

時間: 11:00-20:00

HP: www.isseymiyake.com

「FRAMA VISITS VACANT」

©2026 FRAMA/Vacant

デンマーク・コペンハーゲンを拠点とするデザインスタジオ FRAMA (フラマ) によるインスタレーションエキシビション「FRAMA VISITS VACANT」。2025年8月にコペンハーゲンの FRAMA Studio Store にて開催された「VACANT VISITS FRAMA “Unwrapped”」を皮切りに、FRAMA 本店セルフケアセクションの照明デザインや、今年オープンした FRAMA 渋谷 PARCO 店のユニフォーム制作などを通じて、継続的なタッグを築いてきた FRAMA と Vacant (バカント)。その協働プロジェクトの第二章となる本展では、家具、ライフスタイルオブジェクト、セルフケア、フレグランスに至る FRAMA のプロダクトラインが紹介される。また会期中は、コペンハーゲンの FRAMA Studio Store に併設するカフェ Apotek 57 (アポテーク 57) のポップアップも同時開催。Vacant/Centre 内キッチンスペースにて、同店のシグネチャーメニューを提供する。デンマークに息づくクラフトマンシップと、Vacant が創出する空気が交錯する貴重な機会に、ぜひ足を運んでみてほしい。

会場: Vacant/Centre

住所: 東京都渋谷区元代々木町27-6

会期: 1月18日(日)〜2月16日(月)

時間: 13:00-18:00 *19日(月)は11:00-18:00

休廊日: 火、水、木

HP: www.vacant.vc

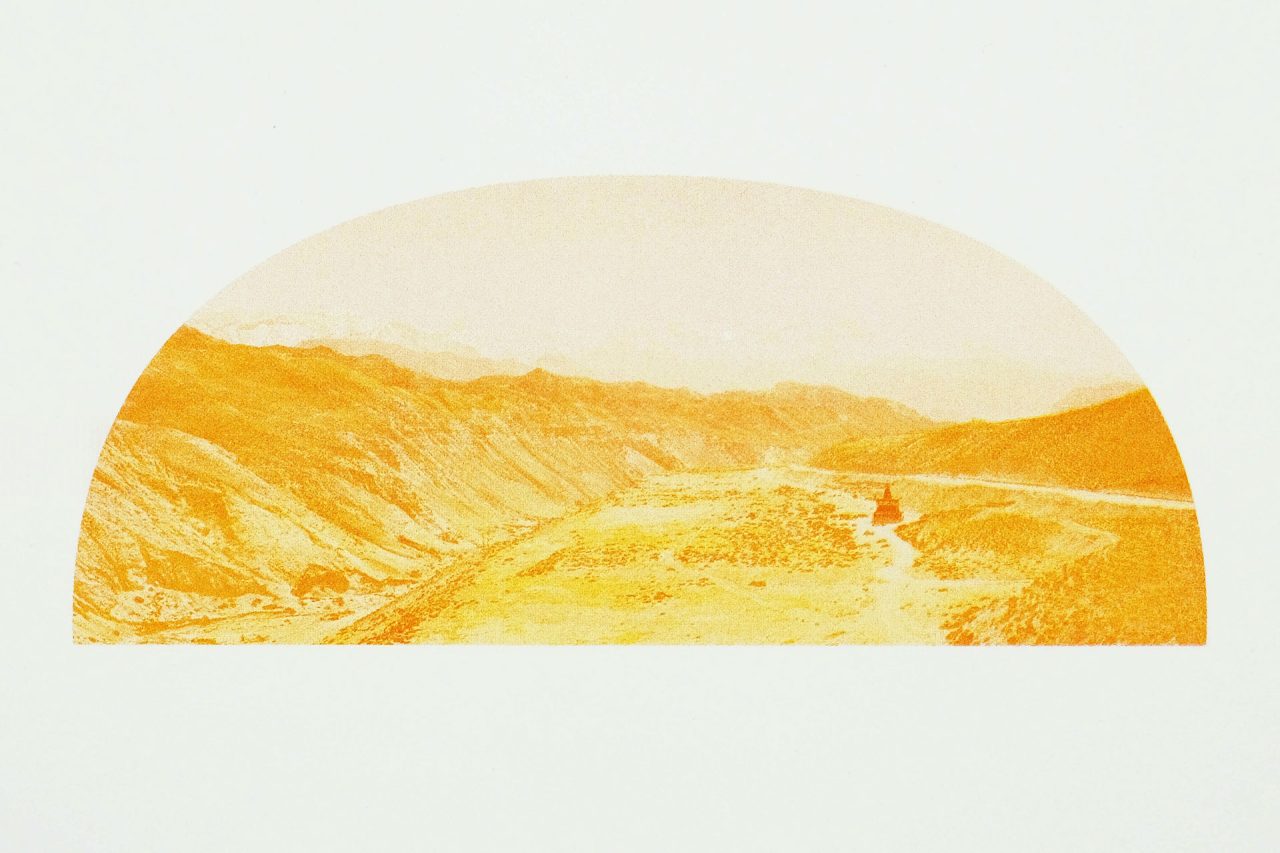

津田直「LO – Risograph Print」

21世紀の新たな風景表現の潮流を切り開く写真家・津田直。2001年より世界各地を自らの足で巡り、ランドスケープの写真作品を多く発表している。本展は、北欧のサーメ人を写した『SAMELAND』(2014)、ミャンマー北西部のナガ族を追った『NAGA』(2015) に続くフィールドワークシリーズの最新作『LO』の刊行を記念して開催される。今回の舞台は、ネパールの北部の山岳地帯ムスタン。約15年前から抱いてきた仏教の原点への関心と、少年時代の日課であった早朝登山、自然と静かに交感する身体感覚。これらをムスタンの荘厳な風景と向き合い、津田自身の感覚を何度も反芻させることで完成した一冊となっている。会場では、リソグラフ印刷によって製本される過程で刷られた単色プリントを、一点もののアートピースとして展示・販売する。自然と人間は、いかにして繋がっているのか。津田直が土地の記憶や人々、伝統文化に注ぐ、静謐で力強い視線を、五感を通して受け取ってほしい。

会場: POST

住所: 東京都渋谷区恵比寿南2-10-3

会期: 1月16日(金)〜2月15日(日)

時間: 11:00-19:00

休廊日: 月

HP: post-books.info

Shapre 「ゆられおられ」

2009年からイラストレーターとして活動し、雑誌や広告の挿絵を手掛けてきた Shapre (シャプレ)。本展「ゆられおられ」では、近年精力的に取り組み続けている抽象絵画を厳選し紹介する。 Shapre は「自分自身が見たことのないものを描きたい」という純粋な想いから、制作という実験行為を繰り返している。その過程で、目の前の絵画が自身の内面と繋がりを持ち始めた瞬間、感情と身体が活発に動き出し、一気に完成へと向かっていくのだという。「なぜ、こんなものに僕の心が動くのだろうか」自らそう思えるものだけが、作品として昇華されていく。本展を通して、Shapreが一体何を表現しているのか、その深淵に触れてみてほしい。

会場: Roll

住所: 東京都新宿区揚揚町2-12 セントラルコーポラス No.105

会期: 1月9日(金)〜2月1日(日)

時間: 13:00-19:00

休廊日: 月

HP: yf-vg.com

「5/513日 Ryo Yoshizawa ✕ Shunya Arai」

歌舞伎の世界を美しく、情熱的に描いた芸道映画『国宝』。邦画実写として22年ぶりに国内興行を塗り替え、日本映画界を代表する珠玉の作品となった。本展「5/513日 Ryo Yoshizawa ✕ Shunya Arai」では、主演を務めた吉沢亮に、世界中で活躍するフォトグラファー・荒井俊哉が密着。撮影と準備に費やした513日のうち、厳選された5日間の記録を写真群として紹介する。会場では、展示だけでなく井口理と原摩利彦による主題歌「Luminance」の立体音響で体験できる空間なども設置。『国宝』という大作が放った熱量と感動を、追体験できる貴重な機会となっている。多くの人の心に宿り続けている本作を、写真でしか見ることのできない表情と気配で堪能してみてほしい。

会場: Ginza Sony Park 4F

住所: 東京都中央区銀座5-3-1

会期: 1月7日(水)〜1月28日(水)

時間: 10:00-19:00 (18:30最終入場)

入館料: 一般 ¥1,600、中学/高校生 ¥1,100、小学生以下無料

HP: www.sonypark.com

「100 FLŌRA by Kenta Umemoto」

パリを拠点に活動しているフォトグラファー・梅本健太。2024年に A-POC ABLE ISSEY MIYAKE (エイポック エイブル イッセイ ミヤケ) とともに「TYPE-VIII Kenta Umemoto project」を展開。生命力あふれる花々をポートレートのように表現した代表作「FLŌRA」を衣服に昇華した。本展「100 FLŌRA by Kenta Umemoto」は、その探究をさらに掘り下げた写真プリントシリーズ全100点で構成。プリント技法に着目することによって、花の像に新たな表情と奥行きをもたらした。さらに、銀のピグメントを用いることで、プリントされた黒を基調とした花に、光のわずかな変色や光沢、銀特有の粒状感を添えている。銀のコーティングによって、その時々で異なる表情を映し出す花々は、観る者を一瞬で惹きつけるはず。梅本の花との向き合い方を、100点ものプリント写真を通じてぜひ自身の目で確かめてほしい。

会場: ISSEY MIYAKE KYOTO

住所: 京都府京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町89

会期: 1月5日〜2月25日(水)

時間: 11:00-20:00

HP: www.isseymiyake.com

ソル・ルウィット「オープン・ストラクチャー」

Sol LeWitt (ソル・ルウィット) は、アイデアを主軸とする作品を通して、「芸術とは何でありうるか」という問いに向き合った、20世紀を代表するアメリカ出身のアーティスト。彫刻、壁画を用いたコンセプチュアルアートを制作したほか、書籍の制作も手がけるなど多様なメディアを通じてアート表現を立ち上げている。日本の公立美術館では初となる個展は、「ウォール・ドローイング」、立体・平面作品、アーティスト・ブックなどを通じ、同氏の芸術に対する深い眼差しを多角的に紹介する。LeWitt の美学である芸術の「構造を開く思考」をテーマに、作品が単なる鑑賞の対象にとどまらず、思考の場として見る者に再考を促す。そんな新しいアートの向き合い方を提供する展覧会となっている。代表作であるウォール・ドローイングは、広々とした空間に6点にわたって展示。珠玉のアートピースを通じて、既存の枠組みや仕組みに問いを投げかけ、別の構造への可能性を開こうとしてきた同氏の思考の軌跡を辿ってみては。

会場: 東京都現代美術館

住所: 東京都江東区三好4丁目1−1

会期: 12月25日(木)〜2026年4月2日(木)

時間: 10:00-18:00 *展示室入場は閉館の30分前まで

休館日: 月 *1月12日、2月23日は開館、12月28日~1月1日、1月13日、2月24日

観覧料: 一般¥1,600/大学生・専門学校生・65 歳以上¥1,100/中高生¥640/小学生以下無料

HP: www.mot-art-museum.jp/exhibitions

「SPRING わきあがる鼓動」

大巻伸嗣《Liminal Air Space-Time》2015年、

展示風景:「シンプルなかたち展:美はどこからくるのか」森美術館 ©Shinji Ohmaki Studio

本展は、ポーラ美術館の開館以来はじめて「箱根」という土地そのものに焦点を当て、アーティストの創造力を呼び覚ます芸術の街の魅力を紐解くエキシビション。箱根町立郷土資料館が収蔵する貴重な浮世絵コレクションや町指定重要文化財の絵画を皮切りに、箱根をはじめとした東海道の風景を着想にしたアート表現を、江戸時代から現代に至るまで横断的に紹介する。大巻伸嗣による、箱根の自然と共鳴するスケールの巨大インスタレーションや、杉本博司といった世界的に活躍する現代美術作家の作品、陶芸家・小川待子の新作など、約120点もの作品が一堂に会す。さらに、同美術館の西洋近代絵画コレクションより、印象派の代表格 Oscar-Claude Monet (オスカル=クロード・モネ)、20世紀美術に大きな影響を与えた Vincent Willem van Gogh (フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ) の作品のほか、フランスの画家 Henri Rousseau (アンリ・ルソー) の油彩画4点などが紹介される。箱根に力強くわきあがる鼓動とともに、時代を超えて豊かに躍動するアートをぜひ肌で感じてみて。

会場: ポーラ美術館

住所: 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 小塚山1285

会期: 12月13日(土)~2026年5月31日(日)

時間: 9:00-17:00

HP: www.polamuseum.or.jp

JUN IWASAKI「I MURI IN ITALIA」

テキストと写真で作品を制作するアーティスト JUN IWASAKI。文学と人類学の学びを背景に、カメラやノートブックを用いて日常の風景の中に見過ごされがちな瞬間を見つけ、記憶、個人的な葛藤、自己への問い、そして無常といったテーマを探求している。2021年には、「無意識のうちに回想や記憶が精神的な絵を描くことがある」という自分の体験についての写真集『To Find The Right Chair』を Cairo Apartment (カイロ・アパートメント) より刊行。私たちは、繰り返すことのできない一度きりの「いま」を語ることができるのだろうか。本展「I MURI IN ITALIA」では、この問いをコンセプトに、2024年から制作を始めたイタリアの壁の物語をテーマにした作品を再構成し、新作9点を紹介する。世界を記録し、世界に語りかける写真群から立ち上がる物語に思いを馳せてみては。

会場: seikatsu

住所: 東京都文京区根津2丁目24-7

会期: 12月12日(金)~2026年2月23日(月)

時間: 13:00-17:00

休廊日: 火、水、木、金 *12月28日(日)~1月9日(金)は冬休み

HP: www.instagram.com

ゼウス「ZEVS New Works」

フランス出身の現代アーティスト ZEVS (ゼウス) は1990年代頃より、パリ、ベルリン、ニューヨーク、ソウル、香港といった都市でストリートアートを手掛け、アート表現を拡張してきた人物である。代表作「Liquidated Logos」シリーズでは、Coca-Cola (コカ・コーラ) や、Louis Vuitton (ルイ・ヴィトン) などの世界的ブランドのロゴを溶かし、消費社会に潜む権力構造を鋭く浮かび上がらせてきた。十数年ぶりの日本での個展となる展覧会では、社会的不安が交錯した1967年という年に光を当てた「Cycle 1976」シリーズ、東京をモチーフに本展のために制作された新作「Minimal Paintings」、日本の国旗をテーマとした「Liquidated Sun」が展示される。美術史に新しい表現を確立し、現代社会へ問いを投げかける ZEVS。「ストリートから美術館へ」という彼の軌跡を辿る貴重な機会に、ぜひ足を運んでみて。

会場: WATOWA GALLERY

住所: 東京都台東区今戸1-2-10 JK BLD 3F

会期: 12月5日(金)~2026年2月1日(日)

時間: 13:00-18:00

休廊日: 月、火、水

HP: www.instagram.com

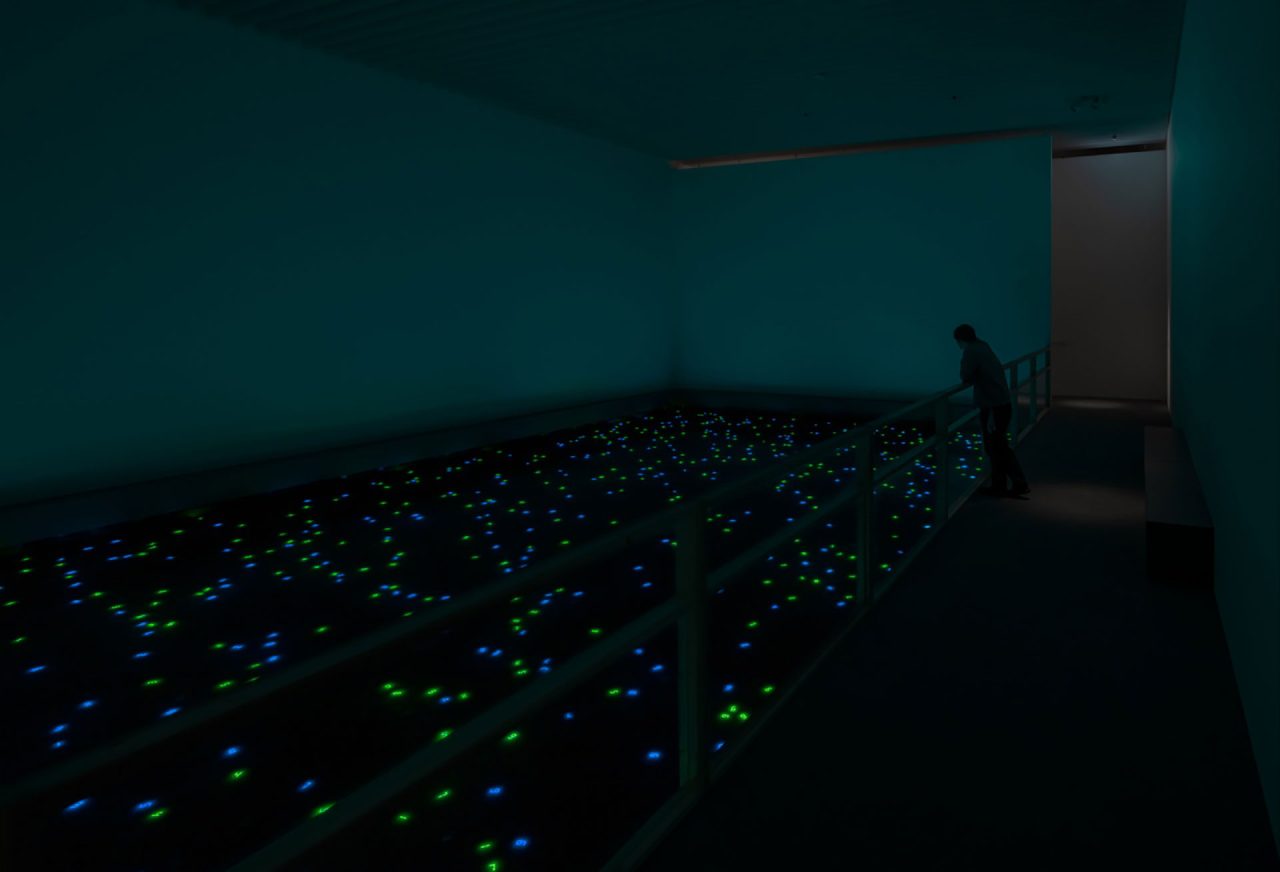

宮島達男「To Sea of Time - TOHOKU」

photo by Nobutada Omote

1957年生まれ、東京都出身の現代美術家・宮島達男。「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」という3つのコンセプトに基づき、LED を用いて1から9までの数字が変化するデジタルカウンターを使ったインスタレーションや立体作品を中心に制作を行っている。本展「To Sea of Time – TOHOKU」は、東日本大震災の犠牲者への鎮魂と震災の記憶の継承、そしてこれからの未来をともに創ることを願い、3000人と制作する「時の海 - 東北」プロジェクトへの賛同から開催が決定。その一環で特別に制作された「Life Face for Sea of Time – TOHOKU」は、同じ数字の「版」から、まったく異なる数字の並びが無数に現れるという、時間の瞬間性をとらえたシルクスクリーン作品。同氏と3,000人の人々が創り出した作品を通して、大切な人のことや命について静かに問いかける本展。心揺さぶられるこの空間で、静謐なひとときを過ごしてみてほしい。

会場: Akio Nagasawa Gallery Ginza

住所: 東京都中央区銀座4-9-5 銀昭ビル 6F

会期: 12月4日(木)〜2026年1月31日(土)

時間: 11:00-19:00 *土曜は13:00-14:00休廊

休廊日: 月、日、祝日 *12月28日(日)~2026年1月5日(月)は休廊

HP: www.akionagasawa.com

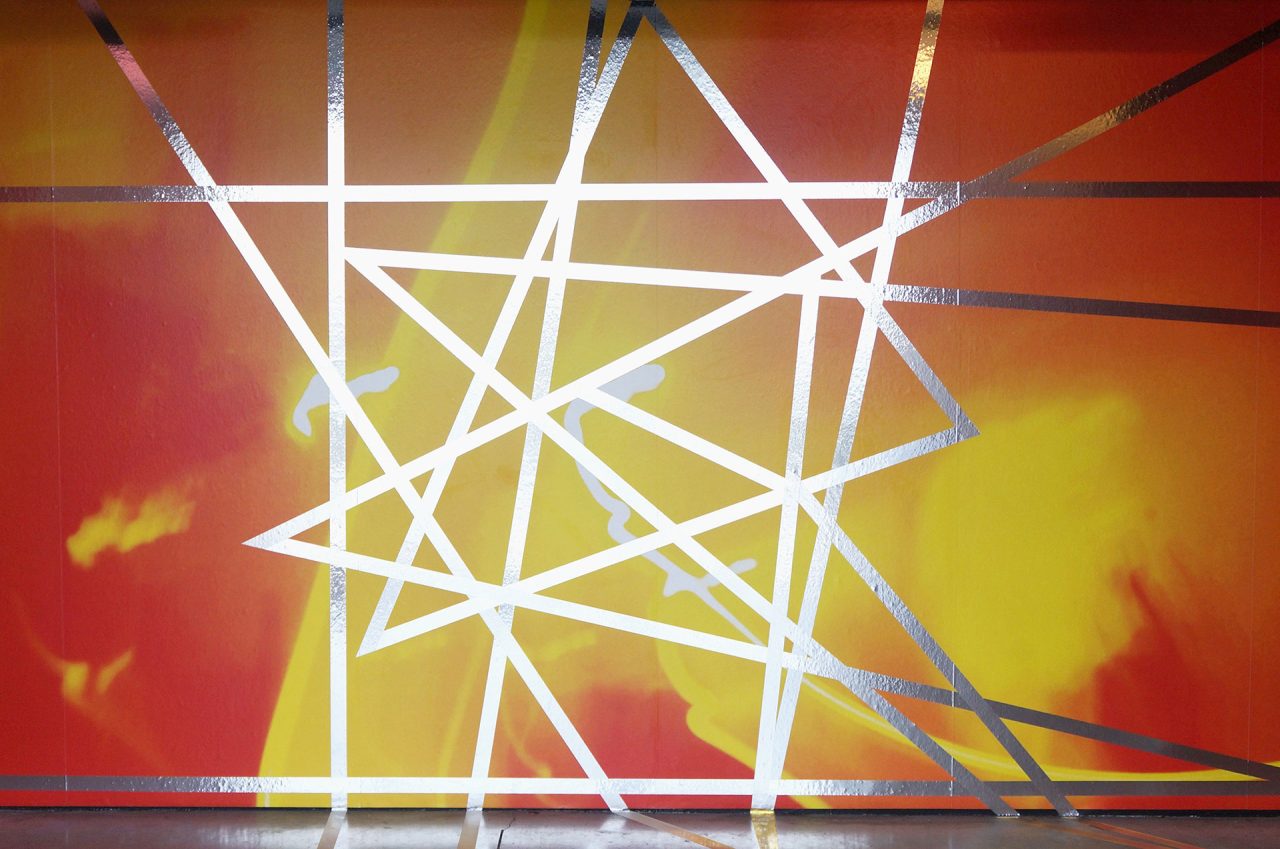

銀座メゾンエルメス ル・フォーラム「メタル」

Élodie Lesourd | Synopsie (blackSheart) | 2019 | Print on paper, aluminium tape on paper and on floor | In Situ ©Élodie Lesourd

エルメス財団の書籍『Savoir & Faire 金属』の刊行を記念し、開催されるエキシビションでは、人類の歴史と深く結びついてきた金属の文化的側面に着目する。キーワードとなったのは、フランスの社会学者・歴史家 Hughes Jacquet (ユーグ・ジャケ) が提唱した、金属の「両義性 (アンビヴァレンス)」という考え方だ。音楽・映像・造形の角度から3名のアーティストが金属を紐解き、本質を掘り下げていく。パリを拠点に、メタル音楽を記号的に解釈するアーティスト Élodie Lesourd (エロディ・ルスール)。2011年に映画監督としてデビューし、日本古来の朱と水銀を媒介に、内的宇宙と外的象徴を創造する遠藤麻衣子。そして、銃や大砲などを扱った作品や金属の廃材を用いた作品を手掛ける榎忠。「金属」という素材がどれだけ多様な表情を持ちうるのか。それぞれが“金属”に違う温度感でアプローチし、その多面的な性質を浮かび上がらせる本展にぜひ足を運んでみて。

会場: 銀座エルメス ル・フォーラム

住所: 東京都中央区銀座5-4-1

会期: 10月30日(木)~2026年1月31日 (土)

時間: 11:00-19:00 *入場は18:30まで

休館日: 水 *年末年始は銀座店の営業時間に準ずる

HP: www.hermes.com

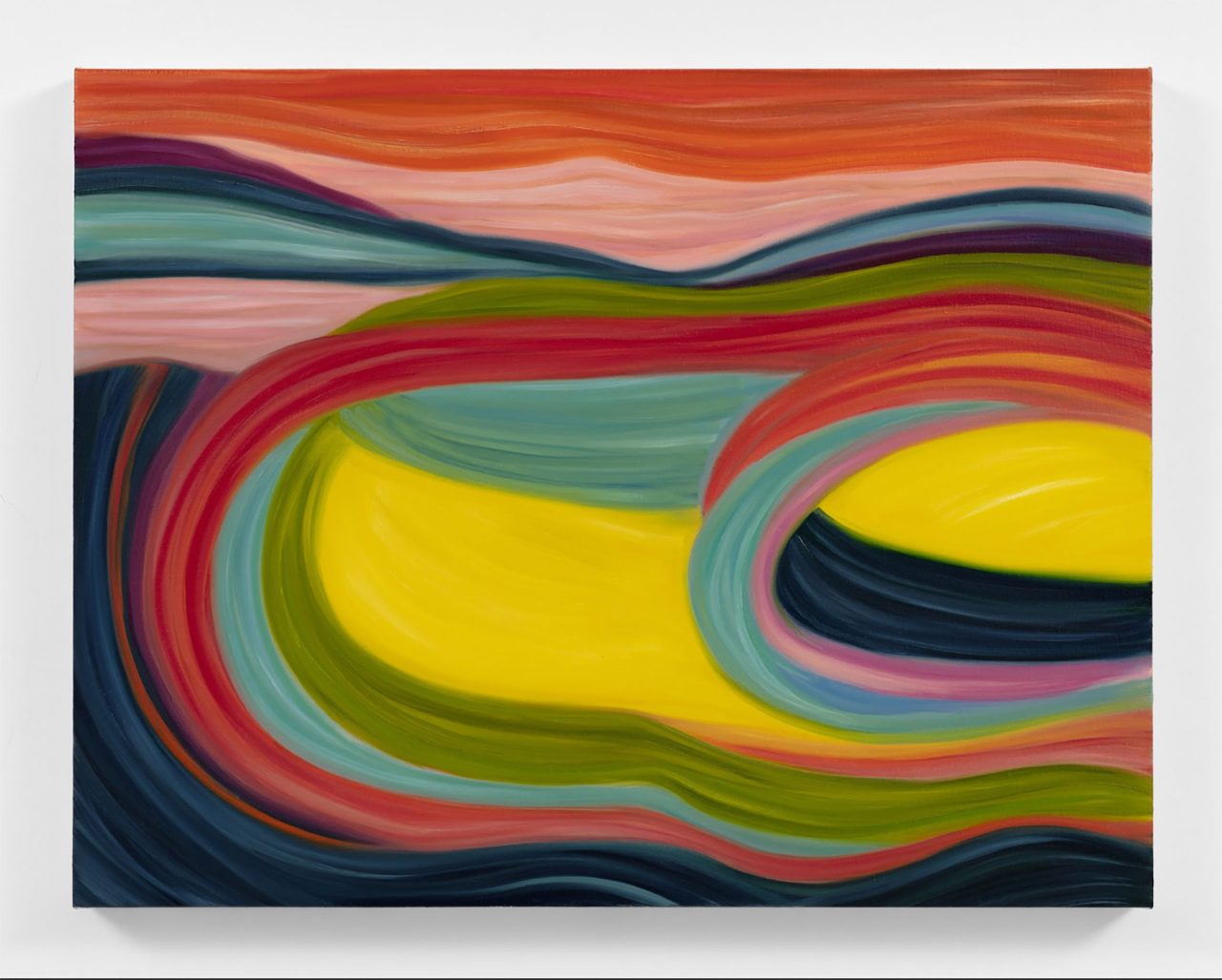

「Marina Perez Simão & Tomie Ohtake」

現在ブラジルのサンパウロを拠点に活動するアーティスト Marina Perez Simão (マリーナ・ペレス・シマオ)。記憶やイメージの蓄積と並置を基盤に、油彩、水彩、版画の制作を手掛ける。一方、Tomie Ohtake (トミエ・オオタケ) は、ブラジル国籍の日系人アーティストの代表的な存在。日本からブラジルに帰化した彼女は、独創的な抽象表現を通してブラジルにおけるモダニズムに新たな地平を切り拓いたことで知られている。いずれもブラジルにルーツを持つ2人の展覧会が同時開催。今回のエキシビションでは、Simão の風景からインスパイアされた新作絵画と、Ohtake が1963年から2013年にかけて制作した作品が響き合うように展示された。Simão にとって日本での初個展となる本展では、縦型や横型のフォーマットを実験的に用い、新しい空間の捉え方を提案する。Ohtake のキャンバス作品と彫刻のエキシビションでは、20世紀ブラジル美術の中で故人が築き上げた、実験的で革新的な実績にフォーカス。独創的な8点の絵画、スチール彫刻が紹介される。ブラジルという共通のルーツを起点に、それぞれのアートがどう響き合うのか。2つの視点が交わるこの機会、ぜひ足を運んで体感してみて。

会場: Pace ギャラリー

住所: 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 1-2F

会期: 11月4日(火)~2026年2月11日(水)

時間: 11:00-20:00 *日は18:00-20:00、それ以外は19:00-20:00でアポイントメント制

休廊日: 月

HP: www.pacegallery.com

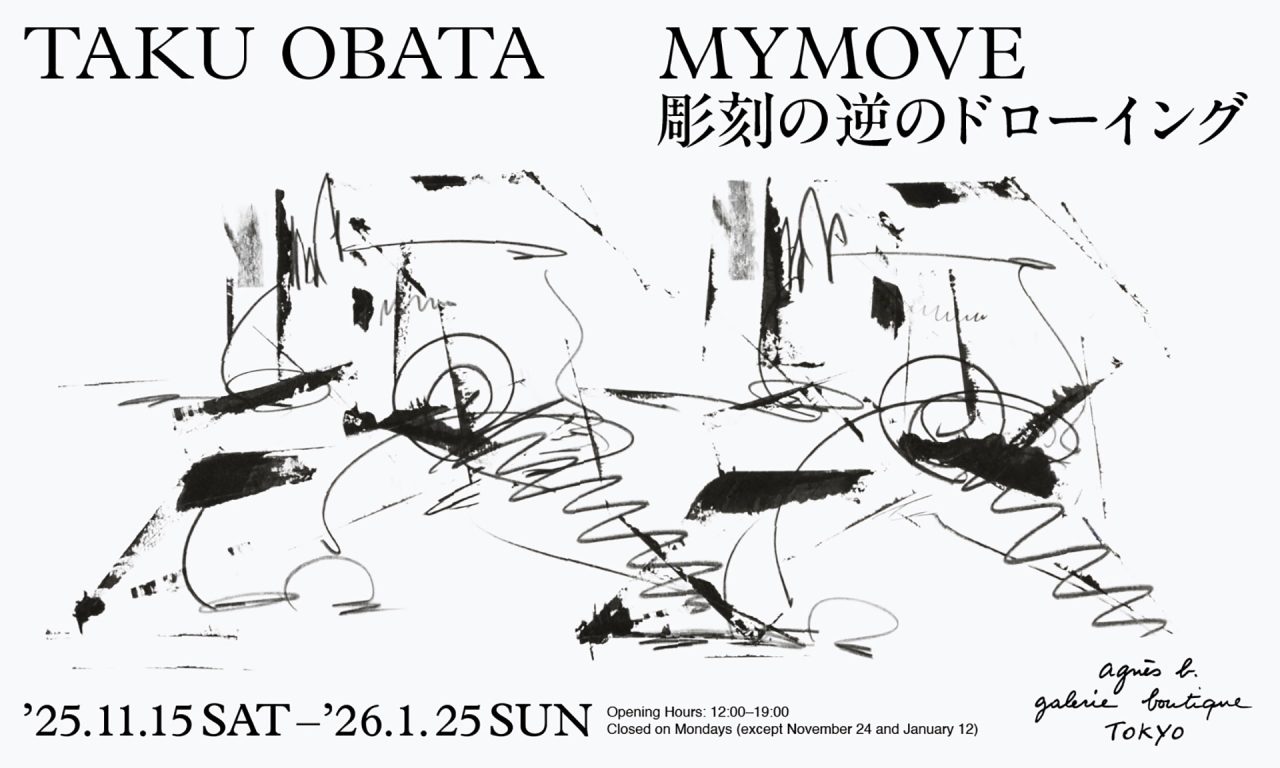

小畑多丘「MYMOVE-彫刻の逆のドローイング 彫刻を彫刻ではない方法で表現する」

ブレイクダンスをモチーフとした彫刻家で知られる小畑多丘。自身のブレイキン経験に基づき、ブレイクダンスをする人= B BOY (ビーボーイ) の身体の動きをアート表現として昇華してきた。ダンスの途中で一瞬動きを止める「フリーズ」という技法を彫刻的な行為と捉えたことから、代表作「B BOY」シリーズが誕生。そのアプローチは、彫刻だけに留まらず、写真やドローイング、キャンバス、映像まで多岐に拡張し続けている。国内では、2年ぶりの個展となる本展では、ドローイング作品を中心に構成し、柱やガラス面、くぼみといったギャラリー空間の特徴的な構造を積極的に取り込みながら、小畑の彫刻的思考を空間全体へと展開する。B BOY のアイデンティティ、ヒップホップカルチャーをまとわせた作品群に触れてみてほしい。

会場: agnès b. galerie boutique

住所: 東京都港区南青山5-7-25 ラ・フルール南青山2F

会期: 11月15日(土)~2026年1月25日(日)

時間: 12:00-19:00

休廊日: 月 *11月24日(月)、1月12日(月)を除く、冬季休業 12月27日(土)~2026年1月5日(月)

HP: www.agnesb.co.jp

マシュー・ジェニテンポ「DOGBREATH」

©Matthew Genitempo

アメリカ・テキサスを拠点に活動する現代写真家 Matthew Genitempo (マシュー・ジェニテンポ)。彼が大判カメラを用いて記録した今のアメリカは、モノクロームで写されており、どこかメランコリーな雰囲気が漂っている。日本初となる個展「DOGBREATH (ドッグ ブレス)」では、同名の写真集から作家がセレクトした作品をはじめ、数点の未収録作品が展示。乾きひび割れたアスファルト、色あせた近隣の風景、裏庭の犬たち、居場所を見つけようともがく若者たちの姿などをリアルに映し出した本作は、「場所」と「思春期」という2つのテーマで構成されている。街を歩き、ユースカルチャーを白黒で丁寧に切り取った、アメリカ写真の新世代作家 Genitempo。彼の作品が放つ混沌とした世界観は、観る者の心を捉えて離さない。この機会に、ぜひ足を運んでみて。

会場: テラススクエア 1F エントランスロビー

住所: 東京都千代田区神田錦町3-22

会期: 9月29日(月)~2026年1月23日(金)

休館日: 土、日、祝、年末年始

時間: 8:00-20:00 *最終日は19:00まで

HP: ensemble-magazine.com

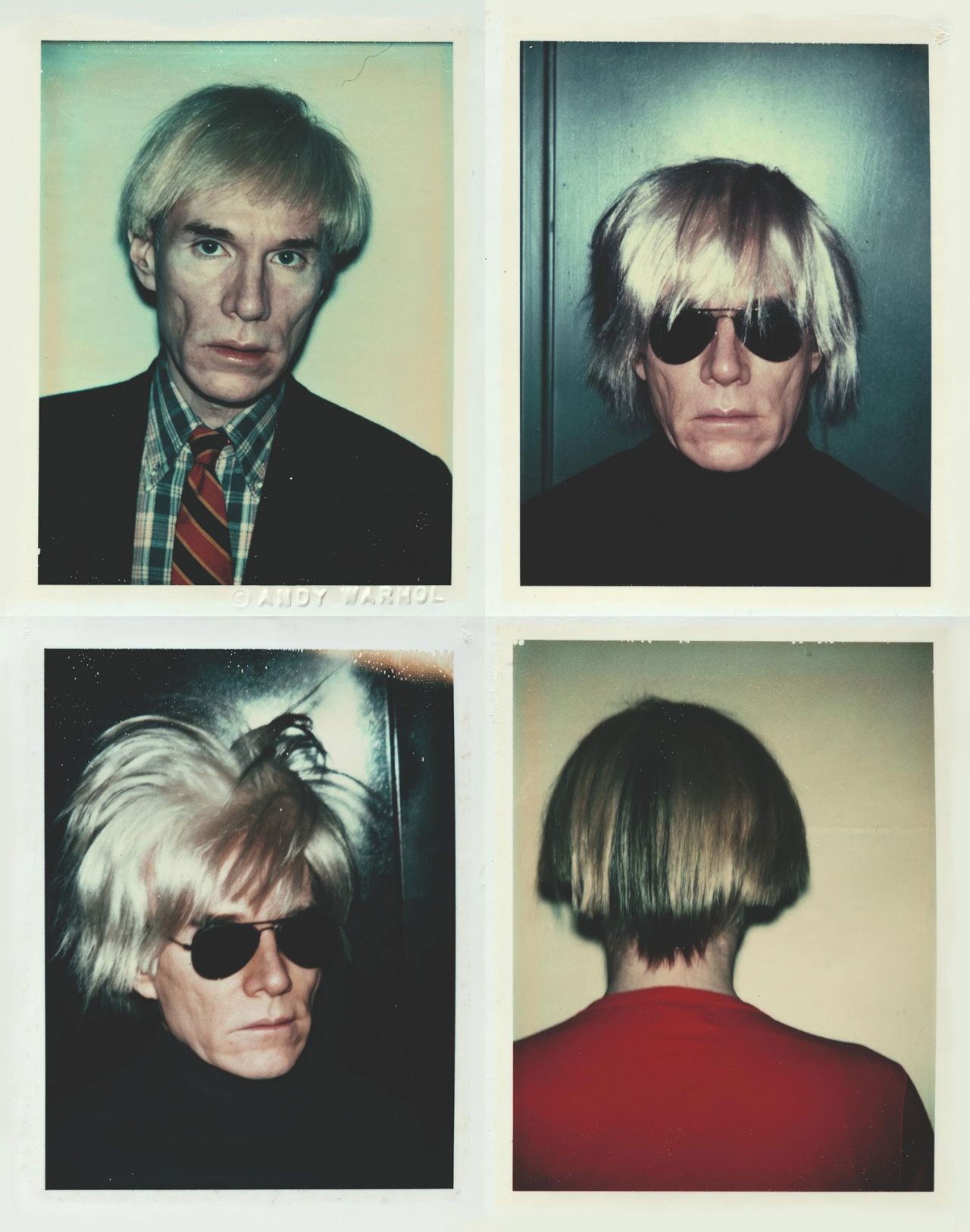

アンディ・ウォーホール「ANDY WARHOL – SERIAL PORTRAITS」

©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Courtesy of the Fondation Louis Vuitton, Paris / Photo credits: Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

ポップアートを代表するアメリカ出身のアーティスト Andy Warhol (アンディ・ウォーホル)。20世紀のアメリカ文化を代表するアイコン Marilyn Monroe (マリリン・モンロー) や、Elvis Presley (エルヴィス・プレスリー) などを印象的に描き、大衆に親しみある作品を数多く残した人物である。「ANDY WARHOL – SERIAL PORTRAITS」展では、Warhol が生涯にわたり着目し続けた、アイデンティティやイメージの操作とは何かという問いをテーマに焦点を当てる。会場には、初期の貴重なドローイング作品から代表的な晩年のセルフポートレート、知られざる作品まで、厳選して紹介される。映画やテレビをはじめとする、あらゆるメディアに露出していた同氏は、ウィッグやサングラスを用いた多彩なキャラクターになりきり、注目を集めていたという。そんな数々の人物像が収められたポートレートは、外見を自在に操ることのできる Warhol の手腕を物語っており、アイデンティティやイメージの操作とは何かという問いを鑑賞者に投げかける。同氏の革新的な発想力に迫る本展にぜひ立ち寄ってみては。

会場: エスパス ルイ・ヴィトン東京

住所: 東京都渋谷区神宮前5-7-5 ルイ・ヴィトン表参道ビル 7F

会期: 10月2日(木)~2026年2月15日(日)

時間: 12:00-20:00

HP: jp.louisvuitton.com