雑誌『WERK』の発行人、Theseus Chan (テセウス・チャン) インタビュー

Theseus Chan

by Daisuke Yokota

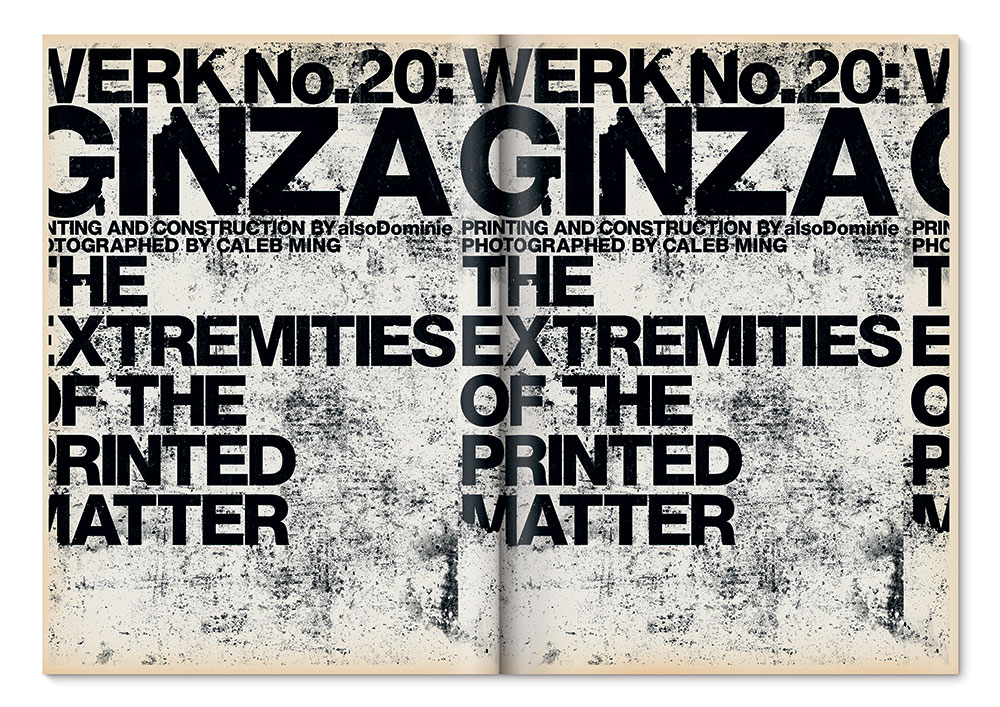

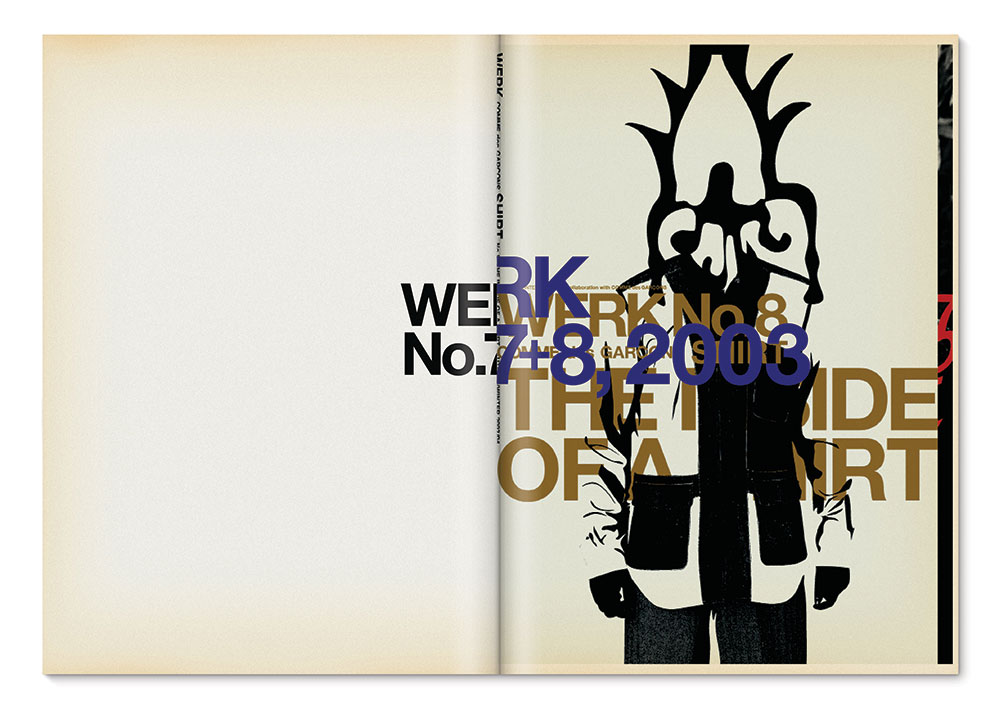

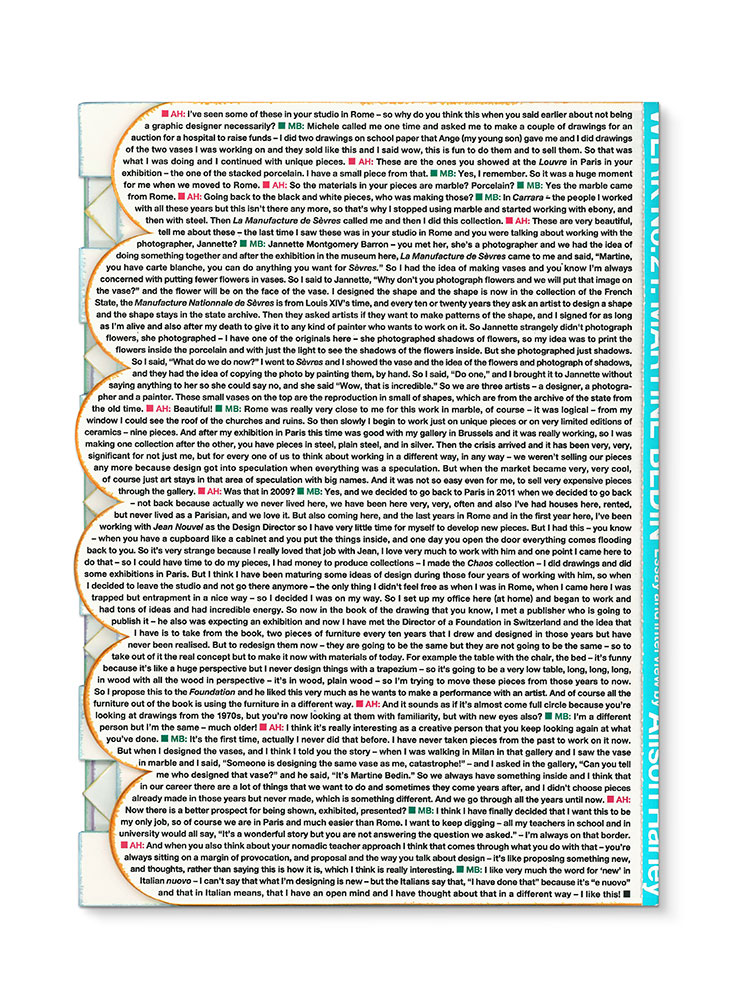

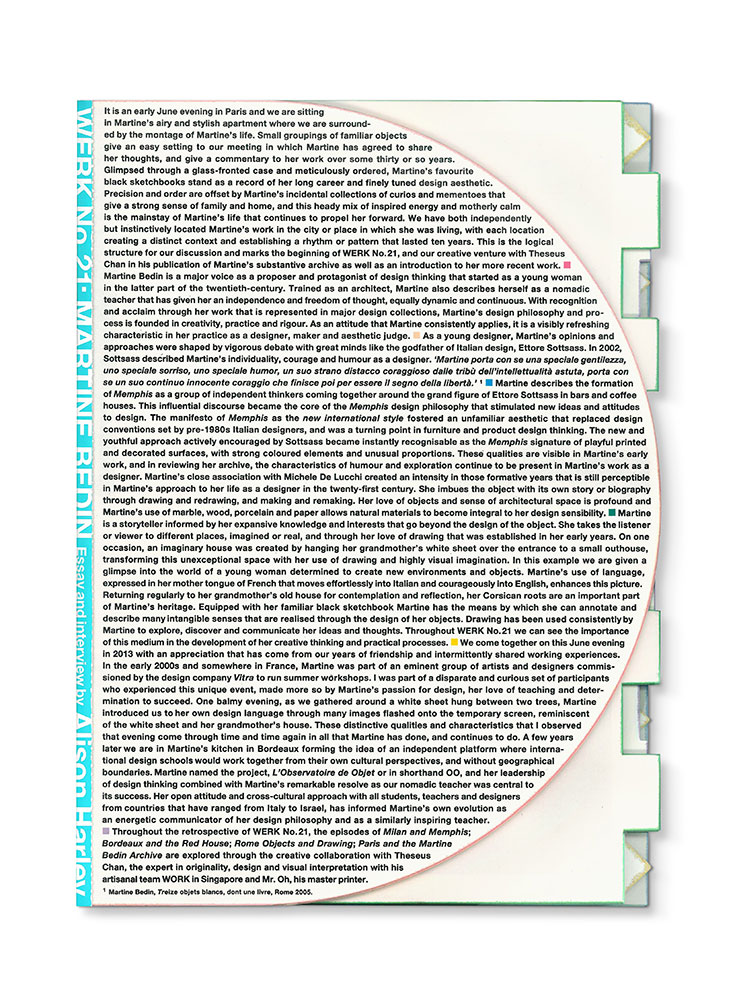

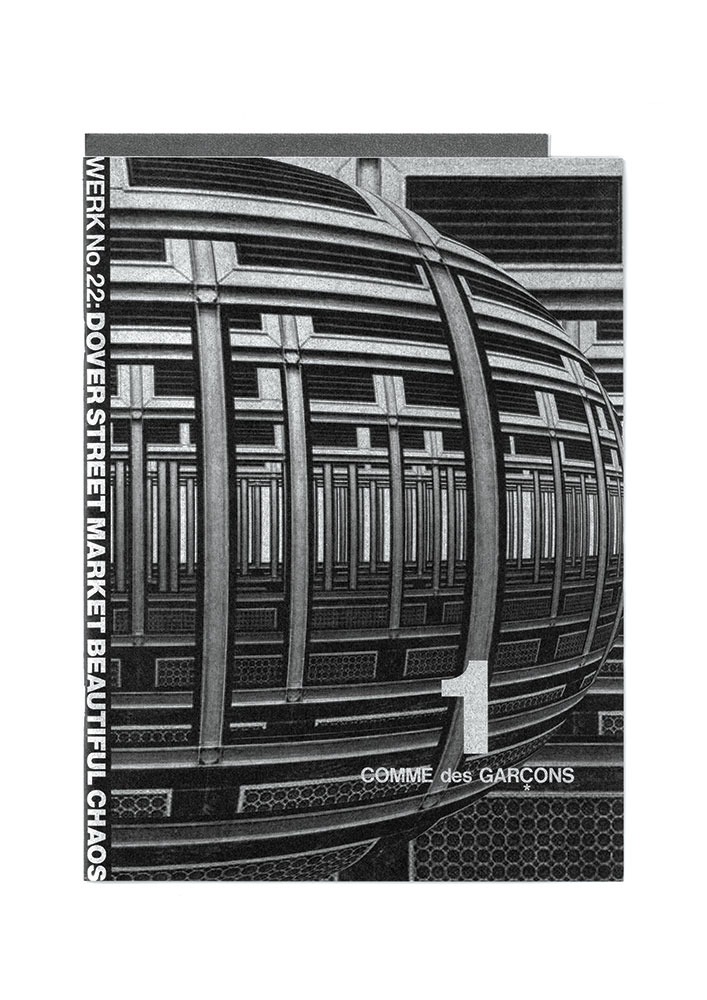

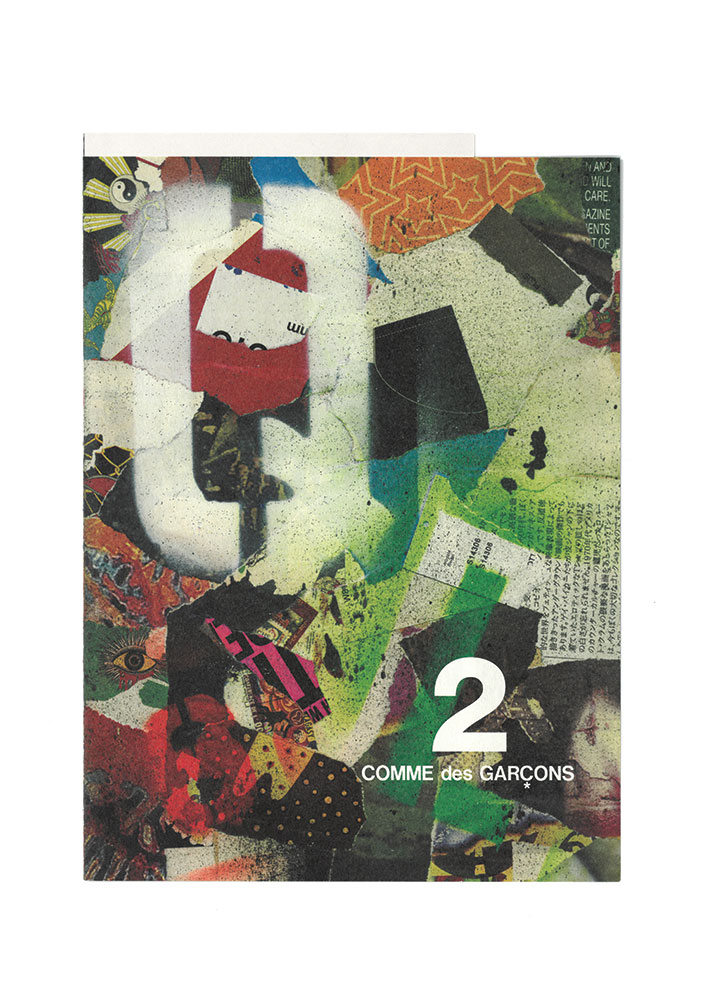

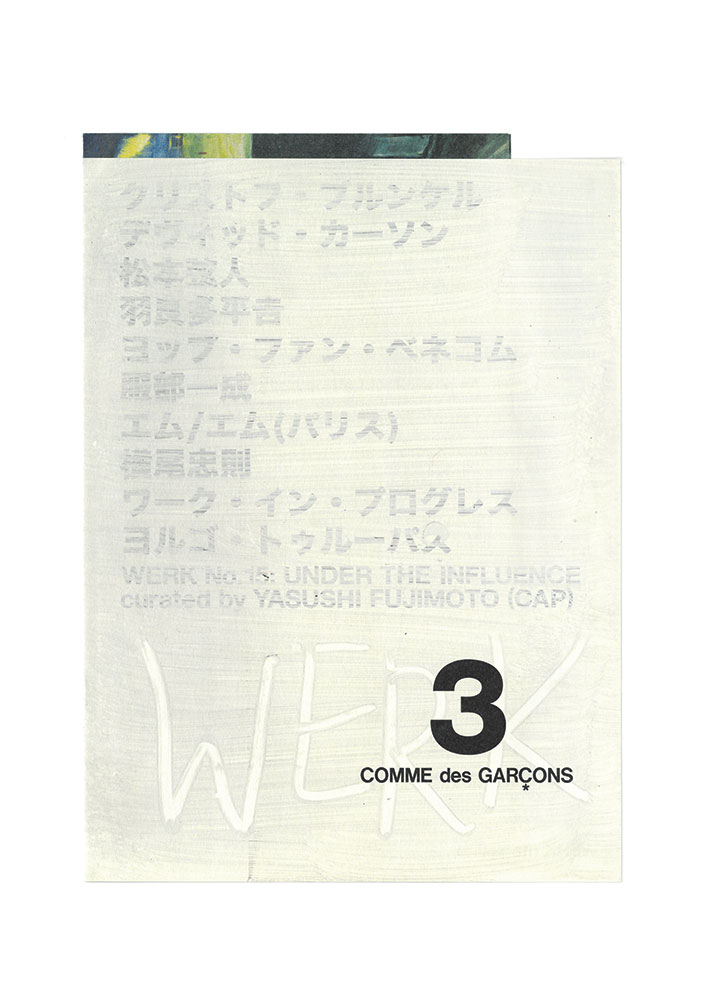

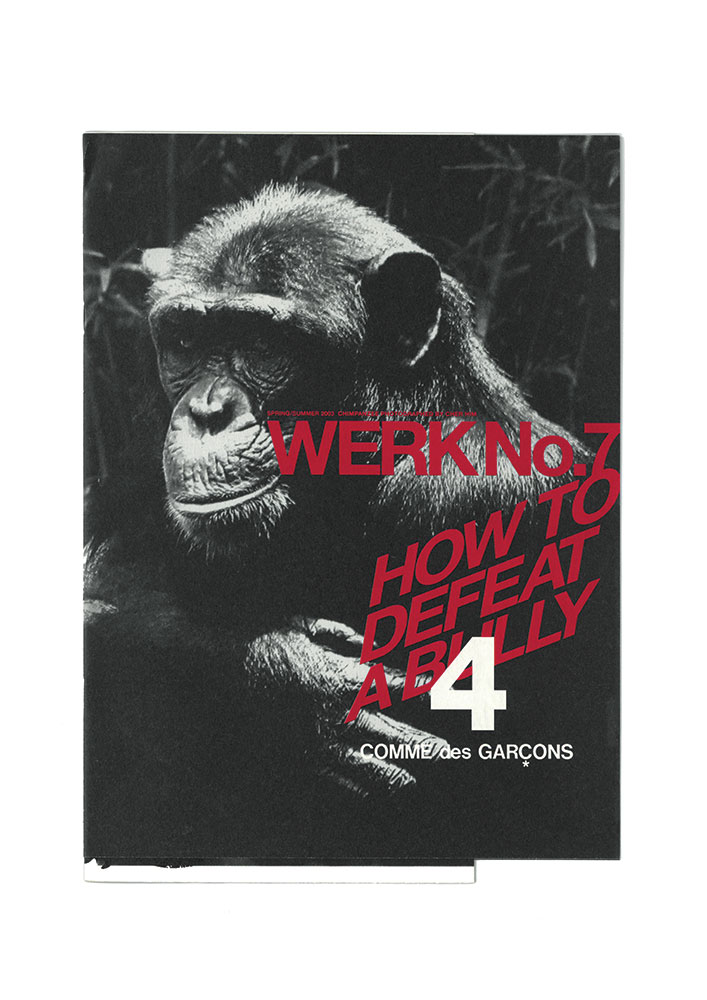

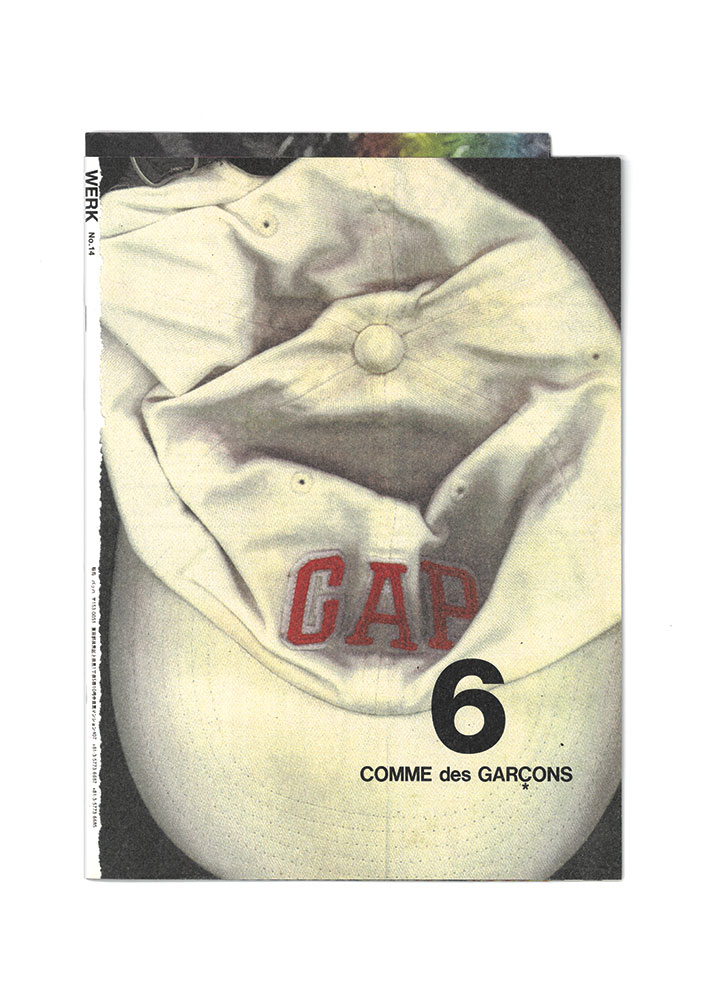

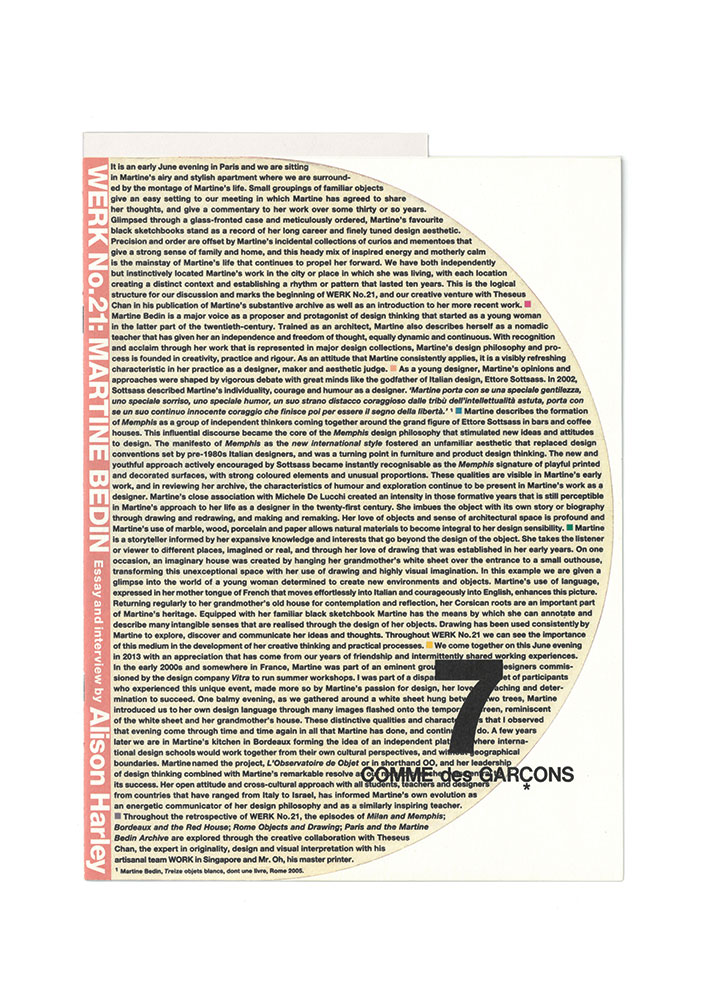

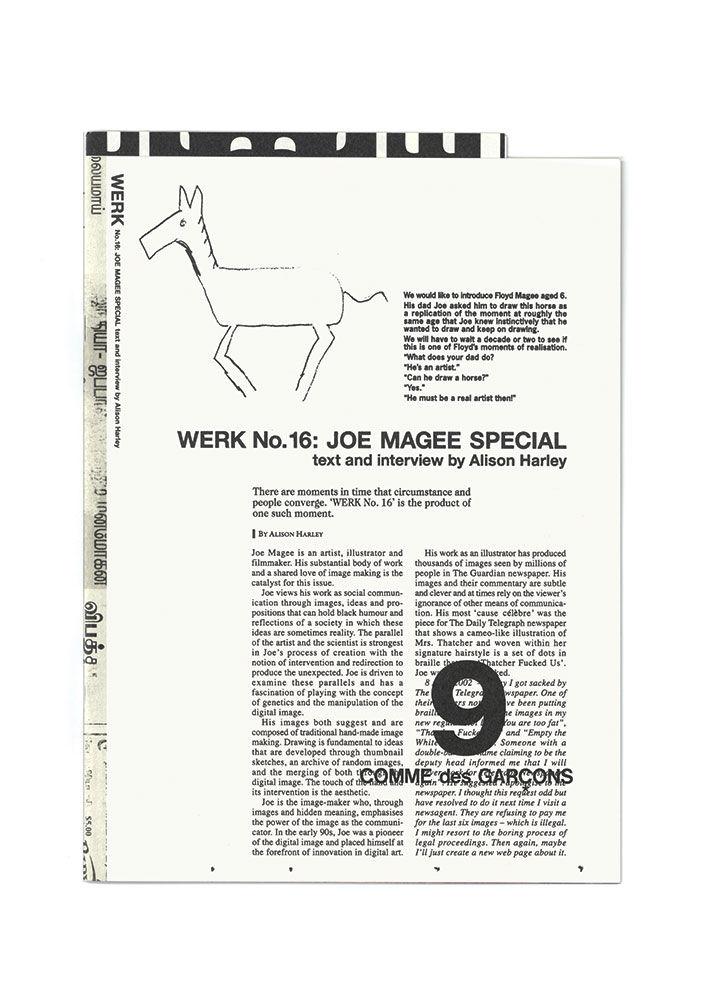

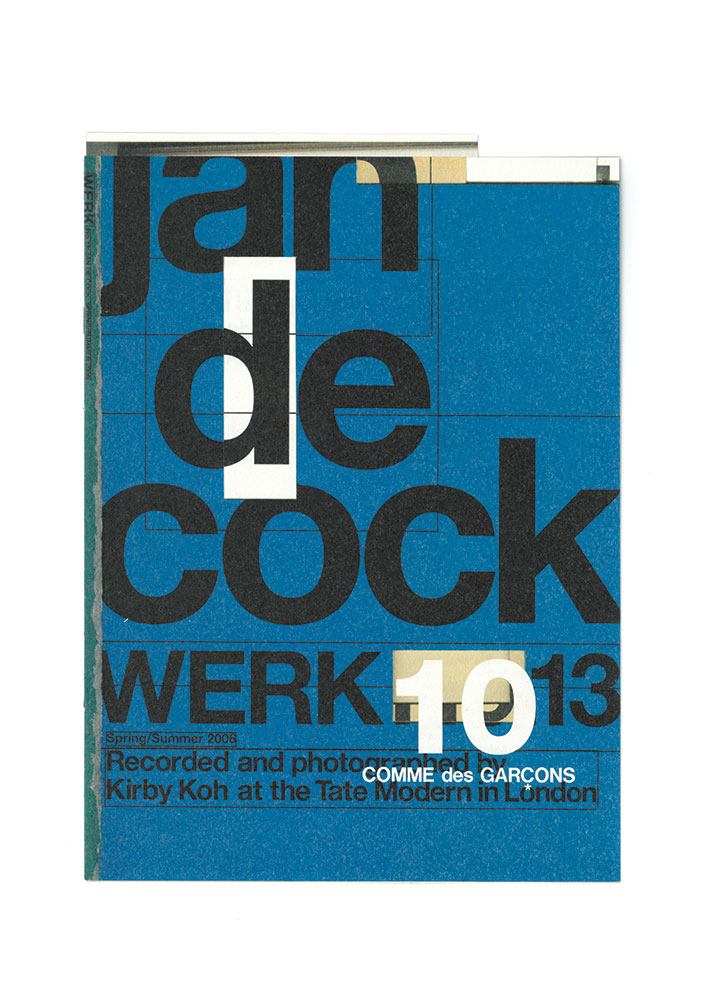

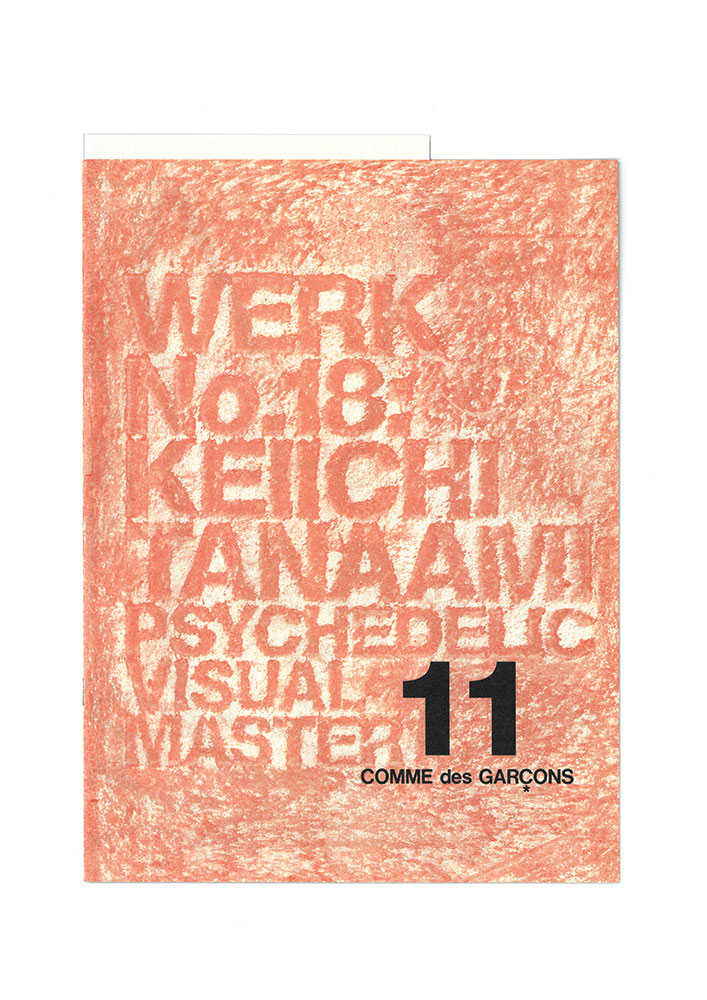

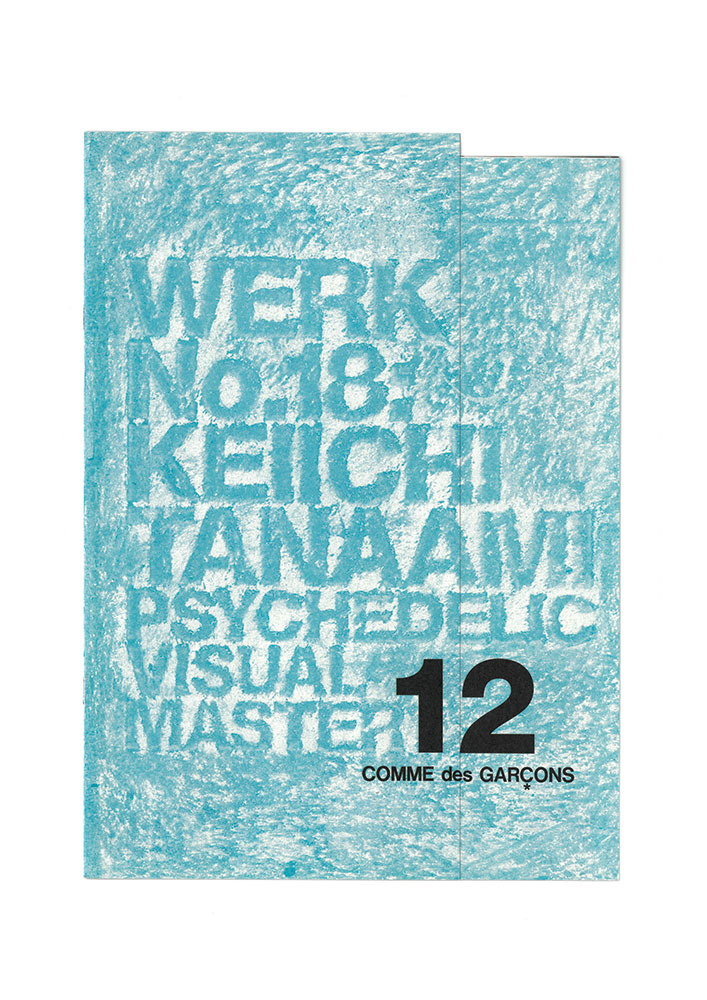

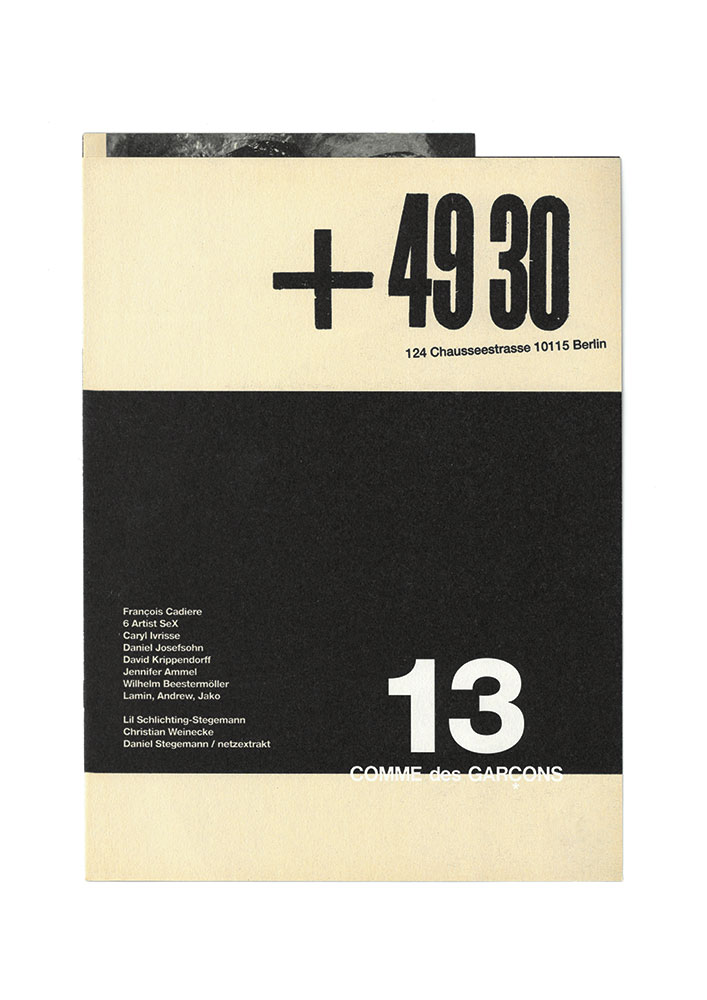

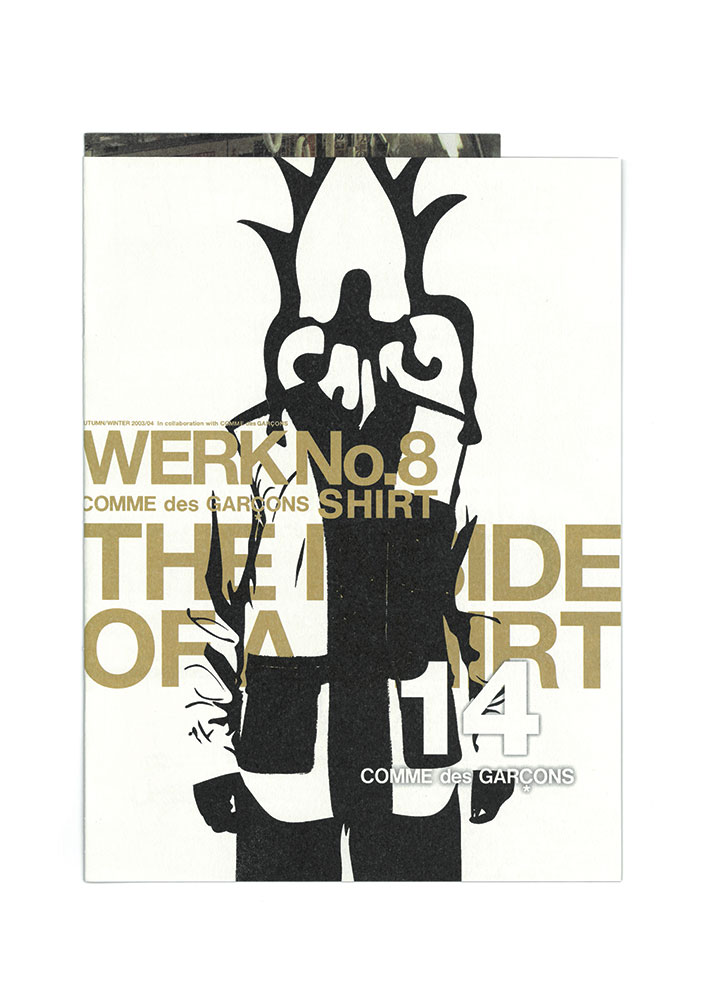

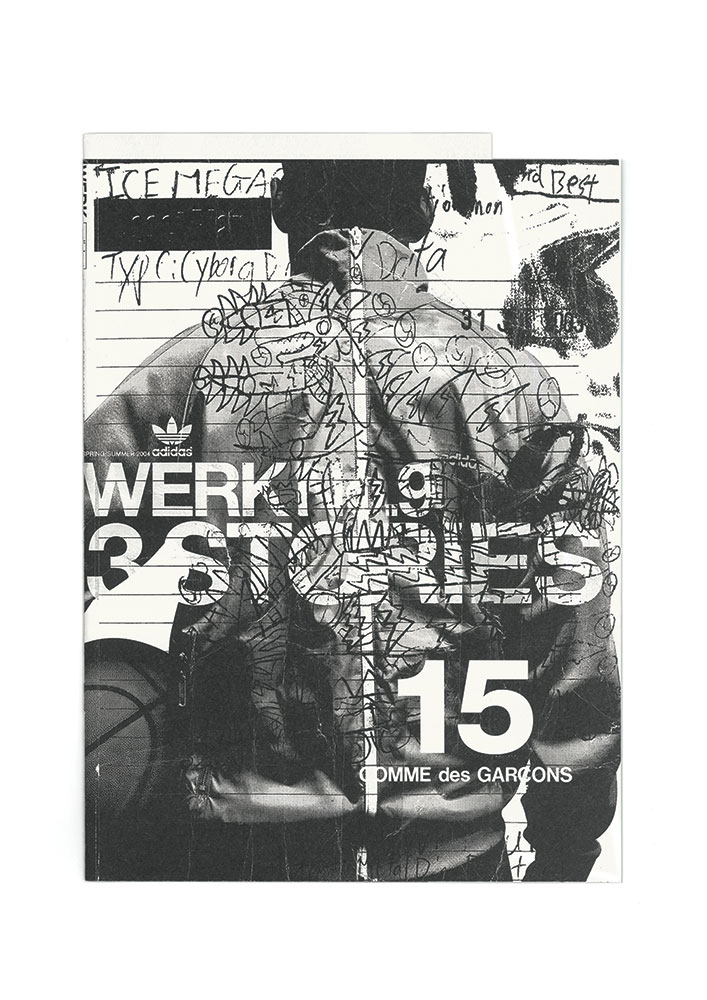

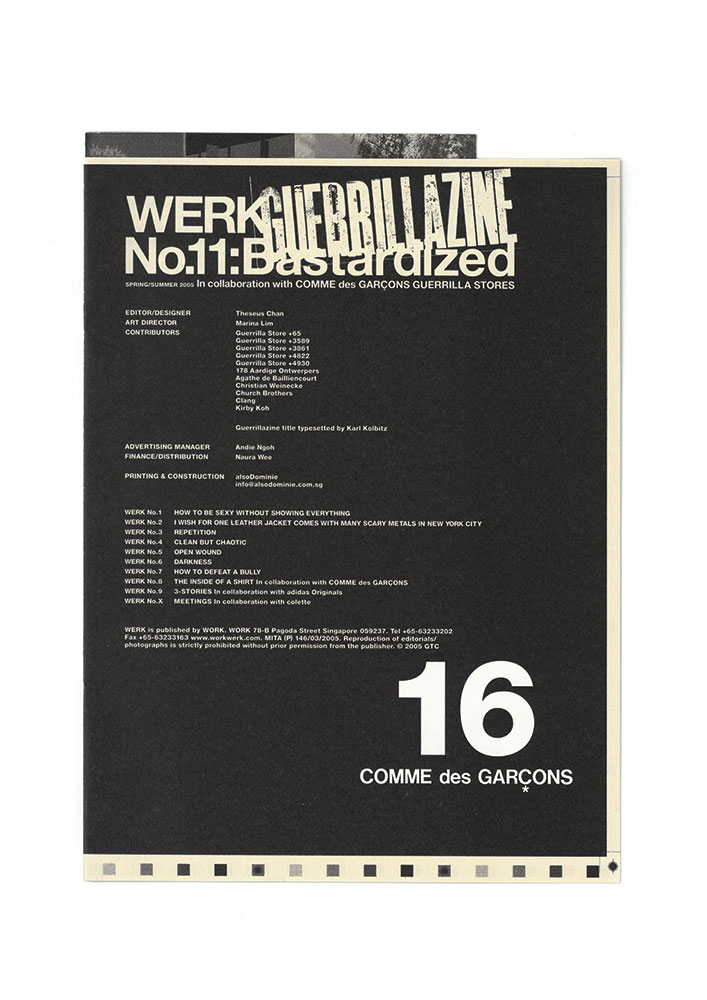

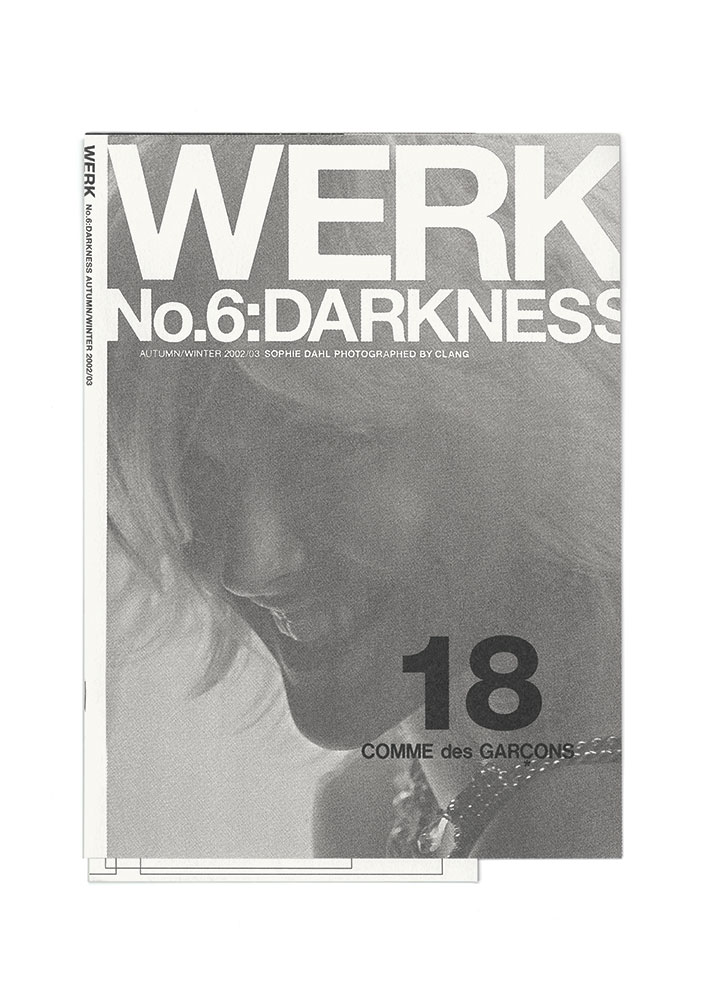

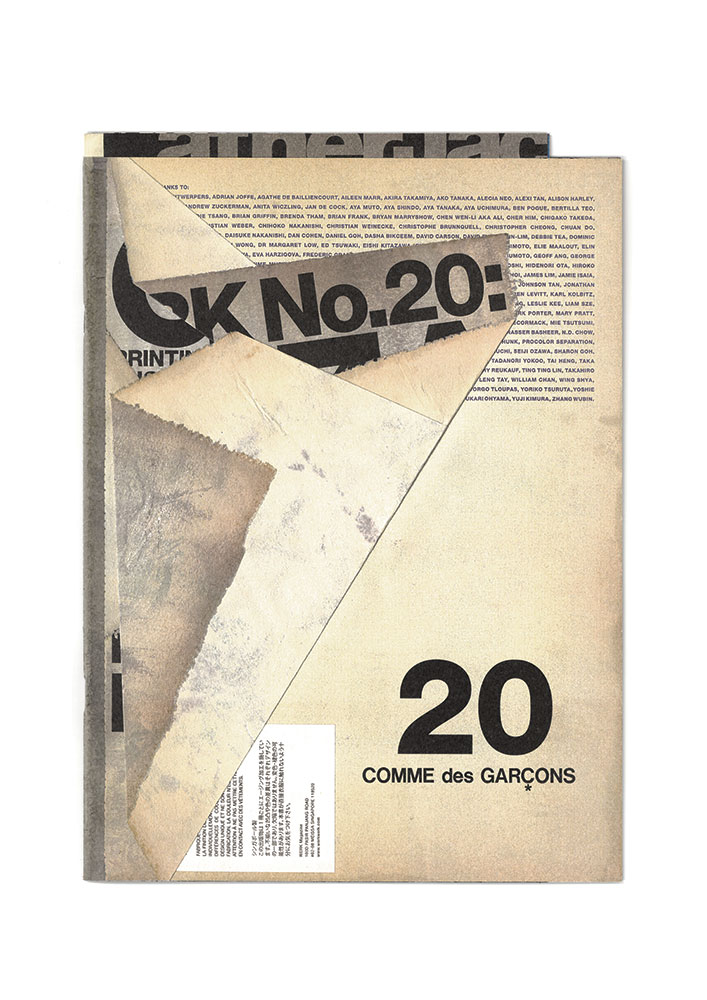

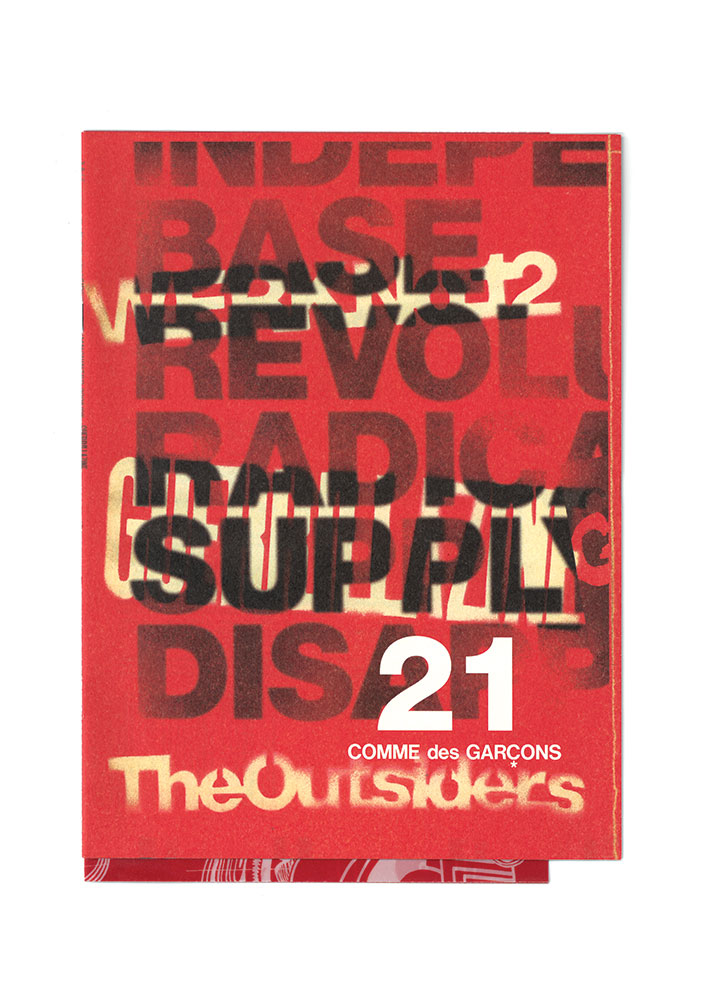

2000年に、シンガポール発のインディペンデント・ヴィジュアル雑誌『WERK (ヴェルク)』を創刊して以来、印刷物の常識を根底から覆し続ける Theseus Chan (テセウス・チャン)。その手法は、雑誌の紙をバーナーで焦がす、蛍光塗料をスプレーする、大きな穴を開ける、折りたたまれた紙や手作業で作られた紙のパッチワークを表紙に施すなど、どれも型破りで手の込んだものばかり。このように、“雑誌” という媒体を介して芸術性の高い作品を発表し続けるほか、COMME des GARÇONS (コム・デ・ギャルソン) や ANREALAGE (アンリアレイジ)、田名網敬一、Gerhard Steidl (ゲルハルト・シュタイデル) など、様々なブランドやアーティストたちとのコラボレーション活動も、彼を語る上で欠かすことができないだろう。世界トップレベルのクリエイターであり、「シンガポールの国宝」とも称される彼が歩んできたこれまでの軌跡と、「進化を続けていること以外に変わったことはない」という言葉に凝縮された創作への姿勢を探った。

雑誌『WERK』の発行人、Theseus Chan (テセウス・チャン) インタビュー

Design

*You’ll find the English text after the Japanese.

2000年に、シンガポール発のインディペンデント・ヴィジュアル雑誌『WERK (ヴェルク)』を創刊して以来、印刷物の常識を根底から覆し続ける Theseus Chan (テセウス・チャン)。その手法は、雑誌の紙をバーナーで焦がす、蛍光塗料をスプレーする、大きな穴を開ける、折りたたまれた紙や手作業で作られた紙のパッチワークを表紙に施すなど、どれも型破りで手の込んだものばかり。このように、“雑誌” という媒体を介して芸術性の高い作品を発表し続けるほか、COMME des GARÇONS (コム・デ・ギャルソン) や ANREALAGE (アンリアレイジ)、田名網敬一、Gerhard Steidl (ゲルハルト・シュタイデル) など、様々なブランドやアーティストたちとのコラボレーション活動も、彼を語る上で欠かすことができないだろう。世界トップレベルのクリエイターであり、「シンガポールの国宝」とも称される彼が歩んできたこれまでの軌跡と、「進化を続けていること以外に変わったことはない」という言葉に凝縮された創作への姿勢を探った。

—クリエイションに興味を抱いたキッカケを教えてください。幼い頃からものづくりは好きでしたか?

子どもの頃から、ものを作って遊ぶことが大好きでした。車や飛行機、船などを工作で作っていましたが、その中でも車が一番好きでしたね。ドローイングにも関心が強く、幼い頃から今に至るまでずっと絵を描いています。今は本や雑誌、その他の印刷物の制作を楽しんでいます。

—ナンヤン芸術学院でグラフィック・デザインを学んだそうですが、数ある表現の中からグラフィック・デザインを選んだのはなぜですか?

友人にアートスクールの存在を教えてもらったのですが、その時に、グラフィック・デザインを学べば、商業的なアーティストとして暮らしていけるのではないかと思いました。学校では古典的なアートの授業が多かったので、当時の私にとってあまり魅力的ではありませんでしたね。

—1997年に自身のデザイン・スタジオ WORK を設立した経緯を教えて下さい。

1986年にアートスクールを卒業後、複数国に拠点を持つ広告代理店で、アートディレクターのアシスタントとして職を得ました。10年の間に4社の広告代理店でキャリアを積んだ後、何か新しく新鮮なことに挑戦する時が来たと思ったのです。そして、1997年に小規模なインディペンデント会社「WORK」を設立し、自分が楽しめて、信念を貫けるような仕事ができるようになりました。オーソドックスな広告の概念から離れ、デザインとアートにまたがる作品を作っていきたかったのです。

—2000年に創刊した『WERK』は、これまでのヴィジュアル誌の概念を根本から覆すことで、世界に衝撃を与えました。オリジナルのコンセプトは17年経った今も変わっていませんか?

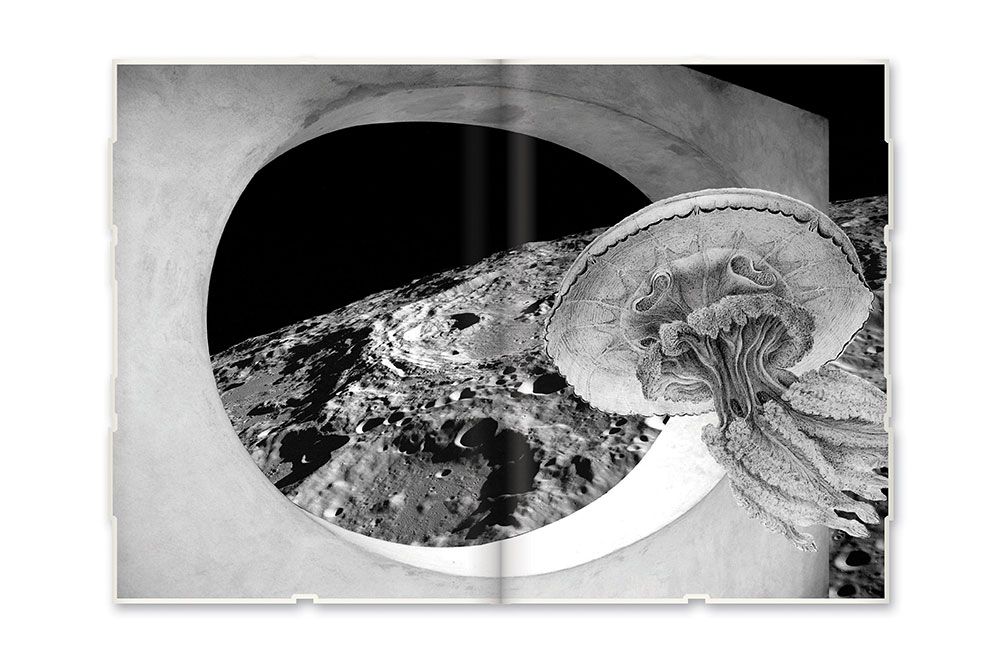

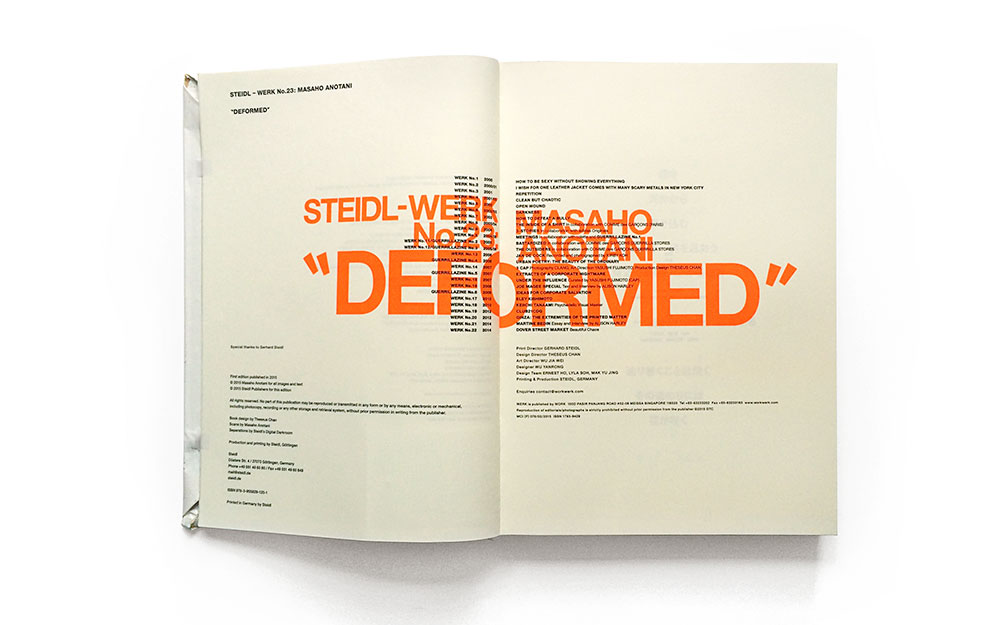

進化を続けていること以外に変わったことはありませんね。『WERK』では常に新しいことに挑戦し、過去の号でやったことのない要素を取り入れようと思っています。最近発行した『STEIDL-WERK No.23』は、テープで梱包されているため、配送ボックスのように外装を切らなければ中の本に触れることはできません。こうした手仕事や “破壊” の行為が読み手によって施されるため、読者にとって唯一無二の存在となるのです。

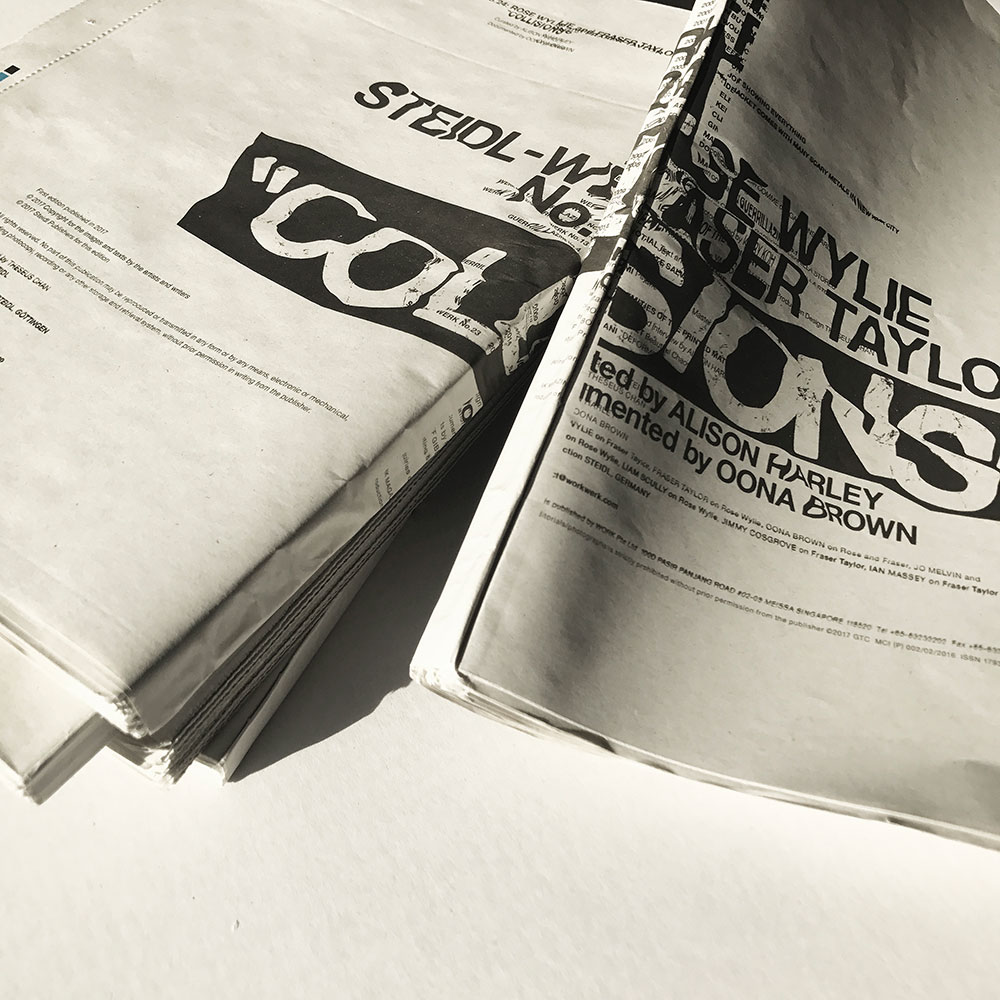

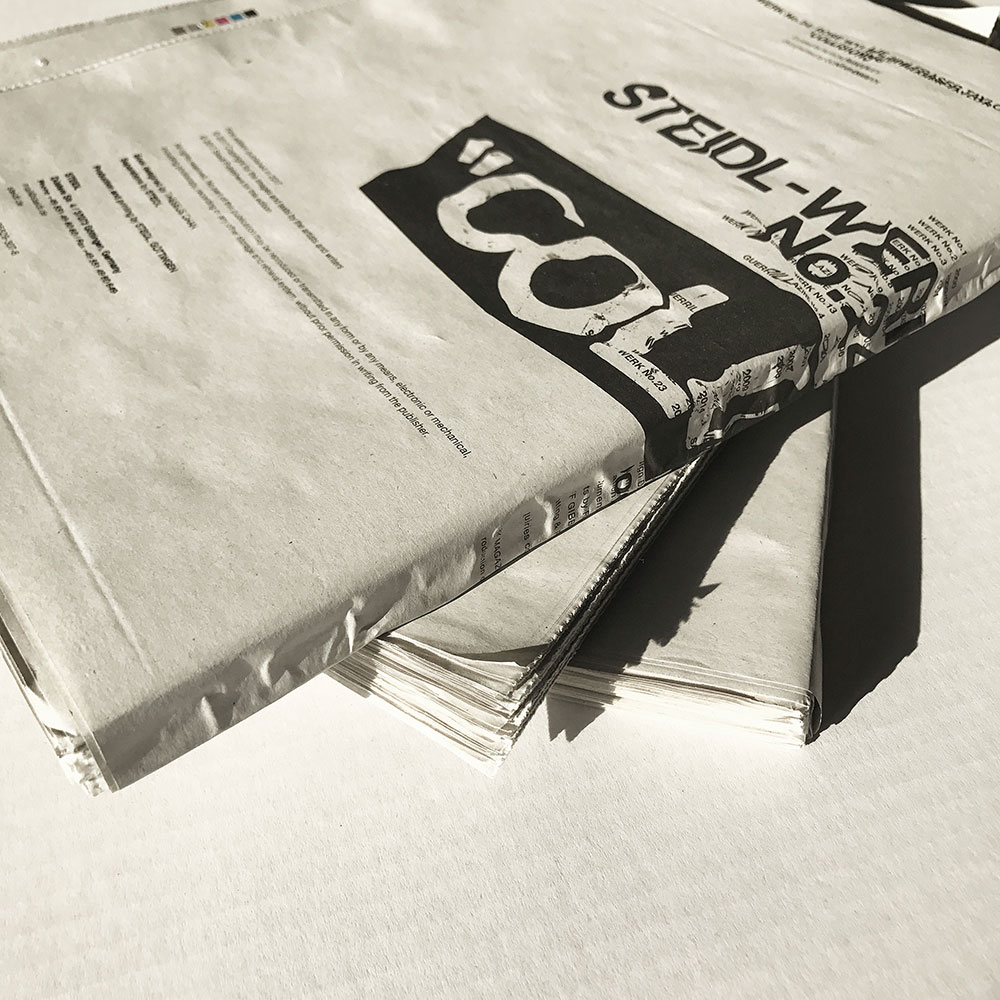

最新号『STEIDL-WERK No.24: “COLLISIONS”』では、Rose Wylie (ローズ・ワイリー) と Fraser Taylor (フレイザー・テイラー) という2人のイギリス人アーティストを取り上げ、アーティストとキュレーターによる、ヴィジュアル的な対話をコンセプトに構成しています。新聞紙に印刷をし、本の装丁で綴じているこの号は、ドイツのゲッティンゲンにある新聞工場でプリントしました。

—『WERK』を制作する上で、これまでに最も苦労したエピソードがあれば教えて下さい。

コラボレーターや生産側に自分の考えを伝えることは、とても難しい反面、やりがいもあります。『WERK』を制作する時は、全工程を通して偶発的なアクシデントや出来事による、クリエイティヴな過程を探求しています。もし、単純に私だけが仕上がりの状態を把握していたら、制作のプロセスで大きな過ちを犯していることになります。前述の最新号『STEIDL-WERK No.24: “COLLISIONS”』では、Gerhard Steidl 氏と私が、当初構想していたダンボールの表紙をやめるという決断を下すまで、新聞工場で印刷する予定はなかったのです。

—アナログの時代にグラフィックを学んだからこそ、今の表現があると思いますか? もし自身がデジタル世代だったとしたら、『WERK』は生まれていたのでしょうか?

もし、私が自分のことを良く知っているのだとしたら、常に型破りなことをする性格だと思います。そのため、私がミレニアル世代だったとしても、デザインの手法や制作の原点に戻りたいと思っていたのではないでしょうか。現に、ロックやブルース、ジャズといった音楽にのめりこんだ結果、ブルースのルーツを辿って掘り下げています。

—『WERK』の最新号では STEIDL とのコラボレーションにより、安野谷昌穂氏をフィーチャーしています。なぜ今回、安野谷昌穂氏を取り上げたのでしょうか?また、STEIDL との共同作業によって生まれた新しい発想や技術、発見、相乗効果などはありましたか?

『STEIDL-WERK No.23』は、発見の旅でした。Parco Gallery X (パルコ ギャラリー X) で行れたローンチ・イベント『W_ _ K W_ _ K』の準備中に、日本のエージェントである ASHU の中西多香さんが、安野谷昌穂さんを紹介してくれたのです。昌穂さんは、ギャラリーの手伝いをしていたのですが、彼は『WERK』のファンだということで、自身のアートワークを私に見てもらいたいと言いました。そのため、私たちは一緒にお茶をし、彼は自主制作のジーンを見せてくれたのです。数号分見せてもらったのですが、どれも原点に立ち返ったような、素晴らしい出来でした。構造や形式、ルールには全く捕らわれず、ピュアな創造的エネルギーに満ちていたため、とても力強く魅力的に映りましたね。

Gerhard Steidl 氏との出会いは、思いがけない幸運でした。私たちは同じような信念や姿勢、感覚を持つ、似た者同士だと思います。初めて共同で手がけたプロジェクトは、ドイツの雑誌『Zeit Magazine』の特別号です。その号は、印刷と紙を特集したもので、彼はゲスト・エディターとして参加していました。私たちは、様々な種類の紙や折り込み、イメージ制作を用いて、雑誌に定着している多くの形式を打ち破っていきました。イメージ制作の工程では、Gerhard の指示でプリント工場へ行かせてもらい、印刷機のローラーの表面に、直接手作業でエッチング加工を施すという実験をさせてもらったのです!それに加え、WERKのミニ版も雑誌の見開きで入れてもらいました。先日、STEIDL 社から連絡をいただいたのですが、私たちが共同で手がけたこの号は、German Brand Awardを受賞したそうです。

—有名無名を問わず、さまざまな分野のクリエイターとコラボレーションを行なっていますが、コラボレーターを選ぶ際は自身の直感に従っていますか? もしくは明確な基準があるのでしょうか?

ほとんどが直感的なものですが、強い芸術性や独創性に遭遇した時の感覚も大切にしています。予測不能な可能性も重視しているので、未知の実力を秘めた人たちを好んで選んでいますね。

Louis Vuitton x Yayoi Kusama Book, 2012

Louis Vuitton x Yayoi Kusama Book, 2012

—少し話が戻りますが、2004年にシンガポールでオープンした「COMME des GARÇONS guerilla store +65」は、どのような経緯でディレクションを手がけることになったのでしょうか?また、ブランド側のコンセプトをどのように解釈して店舗を運営していきましたか?

ある時、Adrian Joffe (エイドリアン・ジョフィ) 氏 (川久保玲さんの夫) が、ベルリンで出店した初のコムデギャルソン ゲリラストアについて書かれた新聞記事を、私に送ってくれました。歴史的なつながりを持つ雰囲気の中で、一時的に作られた独創的な店舗インスタレーションを目の当たりにし、すぐに魅了されたのです。そして Adrian に、シンガポールでの店舗運営を私に任せてもらえないかと尋ねたところ、彼は快諾してくれました。COMME des GARÇONS のビジネスに対する知的なアプローチやクリエイティヴィティにはいつも刺激を受けています。私はデザイン・スタジオの代表を務めているので、シンガポール店では、デザイン・スタジオと小売店の本質を融合してみたいと思いましたね。4年かけて、4つの異なるロケーションに移転をしながら、店舗内に4つのインスタレーションを運営していきました。

—2016年春夏のDMも手がけるなど、COMME des GARÇONS との関係を密接に築いてきた中で、ファッションというフィールドだからこそできる表現とはどのようなものだと感じていますか?

創意溢れるアイデアや独創性を主な目的と戦略にしながらも、ビジネスを強力に存続できるファッション・ブランドは多くありません。しかし、川久保玲さんと Adrian Joffe 氏は、それをあまりにも巧みに実現しているのではないでしょうか。

—クライアントワークにおいても、一貫した哲学を感じます。クライアント側の意図を汲みながら、自分のアイデアを形にしていく上で、重視している点はありますか?

多くの場合、限られた時間の中で仕事をするわけですが、制約の中で解決策やアイデアを考え出すことで、予想外の結果をもたらしたり、デザインへの新しいアプローチが生じたりもします。クライアント側に、予期しないものを受け入れる心構えがあるかないかで結果は異なりますし、そこが非常に難しい部分でもありますね。

—最近最もインスピレーションを感じた出来事は何ですか?

皮肉なことに、世界中であらゆる物事がマンネリ化/均一化されているように感じます。それに対して、自分が何かをしていく必要性を感じていますね。

—デジタルの発展により、似通ったデザインが蔓延する昨今において、これからの時代を担う若手デザイナーが、オリジナルの発想を具現化していくために必要不可欠な要素とは何でしょうか?

どんなものであっても、人間にとって新しいものが登場すると、ある程度の不快感が生じます。基本的に、人々は変化に抵抗する傾向にあり、そこに、熟年層や若年層といった世代間の違いはありません。心理状態やバックグラウンド、文化の違いなのです。その結果、すでに世間で認められているものや、世に出ているものに似せた作品を制作する場合は、既に参考にする作品、つまりラクな道が存在するため、デザイナーはそこに安心感を得てしまいます。より独創的な作品を作るのであれば、制作上のルーティーンや、既存の行為や考えに対する親しみを打ち破っていかなければなりません。これは、私が常に取り組んでいる姿勢であり、完全にオリジナルなデザインには、参考にするものなどないはずです。

—最後に、今後予定しているプロジェクトがあれば教えてください。

『STEIDL-WERK No.24: “COLLISIONS”』のエキシビションを開催予定です。その他には、次号の『WERK』と、シンガポールの現代建築を取り上げた書籍の制作を進行しています。

<プロフィール>

Theseus Chan (テセウス・チャン)

WORK Pte Ltd クリエイティヴ・ディレクター、ヘッドデザイナー

慣習に逆らい、ヴィジュアル・アートやマテリアル、印刷/加工技術に強い関心を抱く、グラフィック・アーティスト兼印刷物デザイナー。Chan が発行する雑誌『WERK』は、出版デザインの領域を押し広げたことで、世界的に高い評価を集めている。2006年にシンガポールで初めて開催された「President’s Design Award」のデザイナーオブザイヤーを、初のヴィジュアル・コミュニケーション・デザイナーとして受賞。2012年には、東京のギンザ・グラフィック・ギャラリーで、シンガポール人デザイナーとして初めて個展を開催。さらに、2015年には、唯一のシンガポール人として AGI(国際グラフィック連盟)のメンバーに選出される。その他にも、D&AD の Yellow Pencils や New York Art Directors Club、Tokyo TDC Awards といった国際的な賞を受賞。Cooper Hewitt、NY の Smithsonian Design Museum、香港の M+ に作品が永久保存されている。コラボレーターには、COMME des GARÇONS (コム・デ・ギャルソン) や Gerhard Steidl、田名網敬一ほか多数。

HP: http://www.workwerk.com

HP: http://www.werkmagazine.com

Theseus Chan

—How did you become interested in creating things? Did you like to draw or make things as a child?

When I was a child, making things to play and to admire was my favorite activity. They can be cars, planes or ships, but I liked cars the most. Drawing was another activity that kept me occupied throughout my life, even till now. The things that I enjoy making now are books, magazines and other forms of printed matter.

—You studied graphic design at the Nanyang Academy of Fine Arts. Among all the methods of expression, why did you choose graphic design?

A friend told me about art school and I thought that I could make a living being a ‘commercial’ artist studying graphic design. I recalled that the school had mostly classical art classes that didn’t appeal to me at that time.

—How did your own design studio WORK come into being in 1997?

After art school, in 1986, I got a job assisting an Art Director in a multi-national advertising agency. After about 10 years in four different advertising agencies, I decided that it was time to do something new and fresh. In 1997, I formed WORK as a small independent company so that I can create work I enjoy and believe in. I also wanted to move away from orthodox advertising thinking and create work that straddles between design and art.

—”WERK”, which you launched in 2000, upended the core idea of what it is to be a visual magazine and took the scene by storm. Has anything changed about this original concept in the 17 years since then?

Nothing has changed except that it must continue to evolve. I always feel that it must be different and there should be something not done before in previous issues. The recent STEIDL-WERK No.23 is a book all taped up and the only way to access it is to cut the book open like a shipping box. Therefore, the handwork and ‘destruction’ is actually done by the reader and unique to individuals. The latest issue STEIDL-WERK No.24: “COLLISIONS” features work by two artists from the UK, Rose Wylie and Fraser Taylor. The concept consists of visual conversations between the artist and the curator. The entire book is actually a printed newspaper bound into a book. It was printed in a newspaper factory in Göttingen, Germany using newsprint.

—What were some of the most difficult things you experienced while making WERK?

Conveying ideas to collaborators and production is very challenging. The whole exercise when creating WERK Magazine is to explore the creative process of accidents and incidents. It will be doing great injustice to the process if I just simply figure out what the end result will be. Again, the latest STEIDL-WERK No.24: “COLLISIONS” was not planned to be printed at a newspaper plant until Gerhard Steidl and I decided that we should get rid of the corrugated board covers originally conceived to be there.

—Do you feel learning graphic design during the analog era is what has contributed to what you do now? Would WERK exist if you had learned everything during the digital era?

If I think I know myself, I will always want to be along the fringe of things. Therefore if I am a millennial, I think I will still want to go back to the origins of design methods and production. I went back to the root source of blues because I love rock, blues and jazz in music.

—The current issue of WERK features Masaho Anotani in collaboration with STEIDL. Why did you choose to feature Masaho Anotani? Also, did working with STEIDL lead to any new ideas, techniques, discoveries, or synergies?

The recent issue STEIDL-WERK No.23 was a journey of discovery. I was introduced to Masaho by my Japanese representative Ms Taka Nakanishi of ASHU during the setting up of the W_ _ K W_ _ K book launch at Parco Gallery X. Masaho was helping out at the Gallery and he mentioned that he is a fan of WERK Magazine and wanted to show me his work. So we had coffee and he brought his zine works to show me. There were several issues of the zines he made that were very primal and raw. There were no structures or formality or regard to any rules, just very pure creative energy. Therefore, they were very powerful and appealing to me.

My relationship with Gerhard Steidl is one of serendipity. I think we share the same belief, attitude, or feelings – a kindred spirit. The first project we worked together was for a special issue of the Zeit Magazin in Germany. He was the guest editor and the issue was dedicated to printing and paper. In that issue, we broke many established formats of the magazine with different paper stocks, inserts and image creation. In image creation, I was sent by Gerhard to the magazine printing plant to experiment with making a direct hand etching on the printing surface of the printing rollers! In addition, a mini-WERK was adhered to a spread of the magazine. I was told by STEIDL recently that this issue had won a German Brand Award for design.

—You work with creators from nearly every field, regardless of how known or not known they may be. Is your gut instinct what you rely on primarily when choosing collaborators, or do you have clear-cut standards?

Yes, often it is instinctive but there is also a sensation when one encounters something artistically strong or creatively powerful. It is also nice to have unpredictability – I like dark horses.

—Rewinding back a bit, how is it that you were placed in charge of the direction for the Comme des Garçons Guerrilla Store +65 that opened in Singapore in 2004? How did your interpretation of the brand’s concept apply to the actual operation of the store?

Adrian Joffe sent me a newspaper article on the first CdG Guerrilla Store in Berlin and I was immediately captured by the originality of a temporary store installation in an atmosphere of historical connections or with interesting features. I mentioned to Adrian if he would allow me to manage one outpost here in Singapore and he kindly agree. Comme des Garçons’ intelligent approach to business and creativity has always inspired me. Since I am heading the design studio, I thought I would like to combine these two entities into one for the Singapore store. We managed four occupations of the store, moving to four different locations every year for four years.

—As you’ve built these close ties with Comme des Garçons through the aforementioned store and doing the label’s 2016 SS DM, have you come to believe there are certain things you (or someone) can only express in the field of fashion?

Not many fashion companies can sustain a strong viable business that uses ingenuity and creativity as its main thrust and strategy. To me, Rei Kawakubo and Adrian Joffe does this outstandingly well for Comme des Garçons.

—There is a noticeable philosophy that comes through in all of your creations, even with your client work. What do you emphasize when giving shape to your own ideas while still giving consideration to the client’s goals?

Often I am given or at times left with very little to work from or with. Given this confine, it pushes me to come up with solutions and ideas, and the outcome sometimes can be unexpected, different and a new approach to the design. The real difference is a question of, if the client is ready to accept something they are not expecting. This is the harder part.

—What events have inspired you the most recently?

Ironically, it is all the humdrum and sameness of everything that’s going across the world. I feel the need to do something about it.

—With similar-looking designs becoming so commonplace thanks to the spread of digital technology, what are some things that the young designers we hope will lead the scene tomorrow need in order to make their work more original?

Anything new to humans will always bring with it some degrees of discomfort. Basically, people are resistant to change. I don’t see a difference whether it is the older or younger generation. It is a state of mind, our background and culture. As a result, doing design work that are familiar to the established ones or those that are already out there, bring security to designers because there is already a reference – an easy way. To make more original work, one has to break the routine, the comforts of familiarity and the burden of experience. This is something I grapple with all the time. Something truly original has no reference.

—In closing, what projects are you currently working on?

The upcoming exhibition to launch STEIDL-WERK No.24: “COLLISIONS”, another new WERK Magazine and a book on contemporary architecture in Singapore.

<Profile>

Theseus Chan (Creative Director, Head Designer WORK Pte Ltd)

Theseus Chan is a Singaporean transgressive graphic artist and printed matter designer with a keen interest in the visual arts, materials, printing and processing technology. His publication, WERK Magazine has garnered international acclaim for pushing publication design.He was the first Visual Communication designer in Singapore conferred Designer of the Year at the inaugural President’s Design Award Singapore in 2006. In 2012, Chan was the first Singaporean designer to have a solo exhibition at the prestigious Ginza Graphic Gallery (ggg) in Tokyo and in 2015, he became the only Singaporean to be elected as member of AGI Alliance Graphique Internationale. International awards including D&AD Yellow Pencils, New York Art Directors Club (ADC) and the Tokyo TDC Awards.His work is in the permanent collection of Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum in New York, and M+, Museum of Visual Culture in Hong Kong. Some of his collaborators include Comme des Garçons, Gerhard Steidl and Keiichi Tanaami.

HP: http://www.workwerk.com

HP: http://www.werkmagazine.com