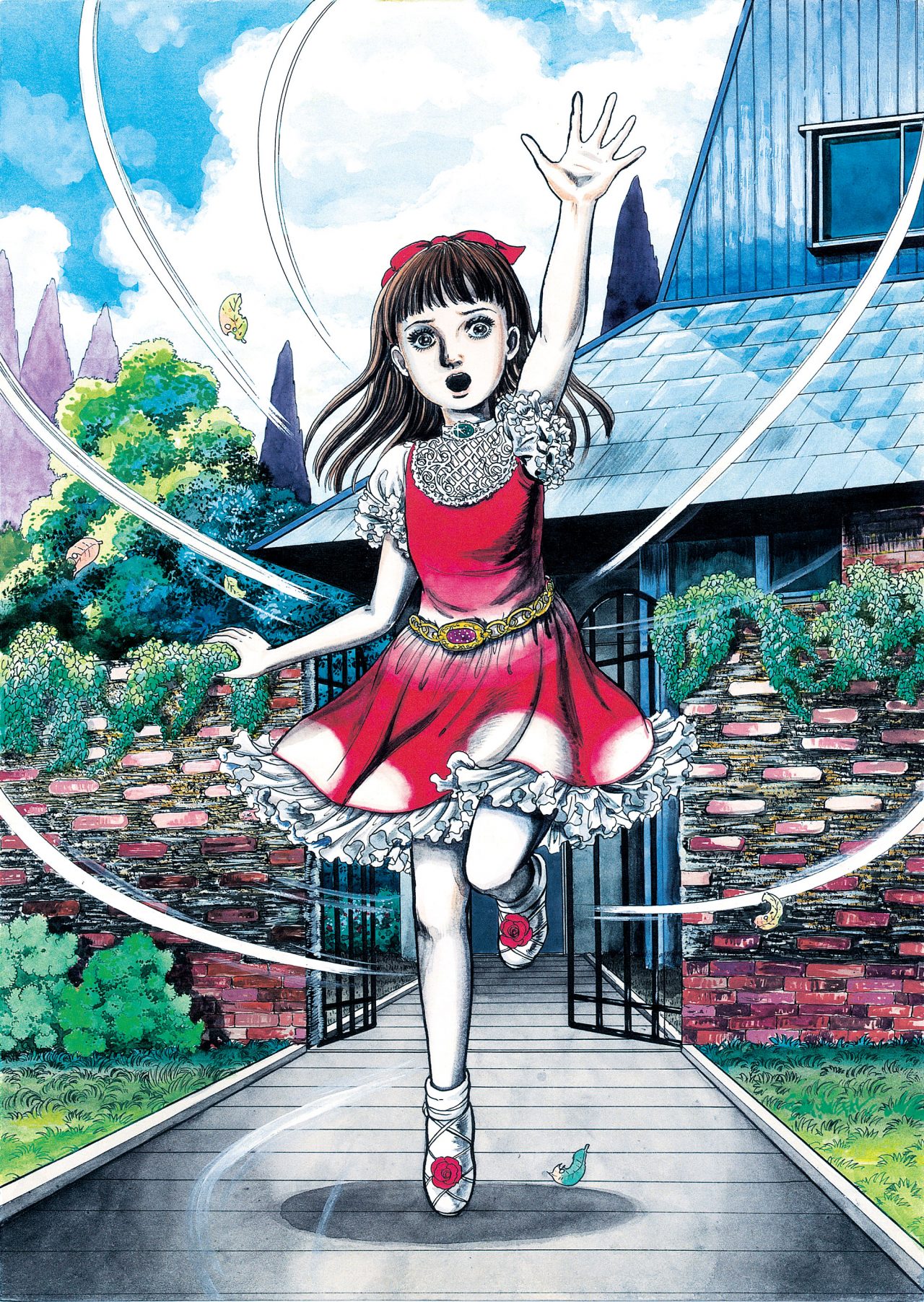

「あり得ないことをありそうに描く」楳図かずおの世界

kazuo umezz

interview & text: yu murooka

東京シティビューで開催中の展覧会で、27年ぶりの新作を発表した楳図かずお。おしゃれで、可愛く、ナンセンスで、恐怖-。漫画、絵画、音楽、映画、更に、バンド活動での早替わり衣装パフォーマンスや、グワシの切り抜きポーズ等、ジャンルを超えたアンビバレントな表現の追求はどこまで続くのか。作品を通して見える、クリエーションのルーツを探る。

「あり得ないことをありそうに描く」楳図かずおの世界

Literature

©楳図かずお

── 楳図作品には、土着の伝説や民話、昭和の日本の風景を彷彿とさせるところがあります。制作の原風景に、幼少期を過ごした、和歌山県高野山、奈良県曽爾村および五條市での記憶があったりするのでしょうか?

おおありですね。特に曽爾村。ここは『へび女』の原点です。夜寝る時に父親が聞かせてくれました。僕が5、6歳の頃のことです。

── 子どもの頃は、どんなことをして過ごしていましたか?記憶に強く残っていることがあればお聞かせください。

文化的なことで言ったら「日光写真」ですね。「太陽の光で紙に絵がプリントされる」という単純なものなんですがよく、それで遊んでいました。

当時、漫画家入門みたいなものがあって、そこに手紙を出すと「印刷できる球」が送られてくるんです。たぶんゼラチンだと思うんだけど、蒟蒻みたいなところに絵を描いてその上に紙を乗せると絵が写るんですよ。すごい人を馬鹿にしてるようなもので(笑)。

印刷のこととか分からないけど子どもながらに、そういう世界に凄く憧れている感じはありました。カーボン紙に尖ったペンで書いたら下に写るとか子どもにしてみれば、それ自体が驚きと不思議ですよね。道具に対しても、色々と夢のようなものがあったかもしれません。

── 作品を描く上で、設定のリアルさは意識していますか?楳図作品のスリル、サスペンス、現実と非現実スレスレの世界観に引き込まれます。

もちろんですね。この「リアルさ」というのは、要するに「現実的」ということなんです。さらに分かりやすく言うと「生活感」。「ドキュメンタリー」のことですね。これが、すごく大事です。このリアリティのある世界と「あり得ない、創造性の世界」とを上手に結びつけてこそ「本当に怖い話」つまり、スリルとサスペンスになります。「あり得ないことをありそうに描く」そこですよね。

『漂流教室』©楳図かずお/小学館

── 楳図さんの描く女性はすごく可愛いし、作中のファッションもおしゃれですけれども、ファッションやフェミニンなカルチャーについて何かバックグラウンドをお持ちなのでしょうか?

そういうものは全くありません。時代の傾向も見つつ、あとは自分で考えて勝手にファッションを作っていくんです。漫画家って、ある時は「建築家」、ある時は「ファッションデザイナ―」といった具合に色々な要素を持っていないと、作品になっていかないところがあるんですね。それは例えば、時代劇みたいに、時代考証によって決められた服装をどれだけ間違いなく描くか、というのとはちょっと違います。現代のファッションですから、他の人が見たら「あれ?」って気を引くような新しいセンスを持ってこないといけません。漫画の中だからと言ってバカにはできないんです。だから、ある意味、漫画家は「ファッションデザイナー」でもあるんですね。

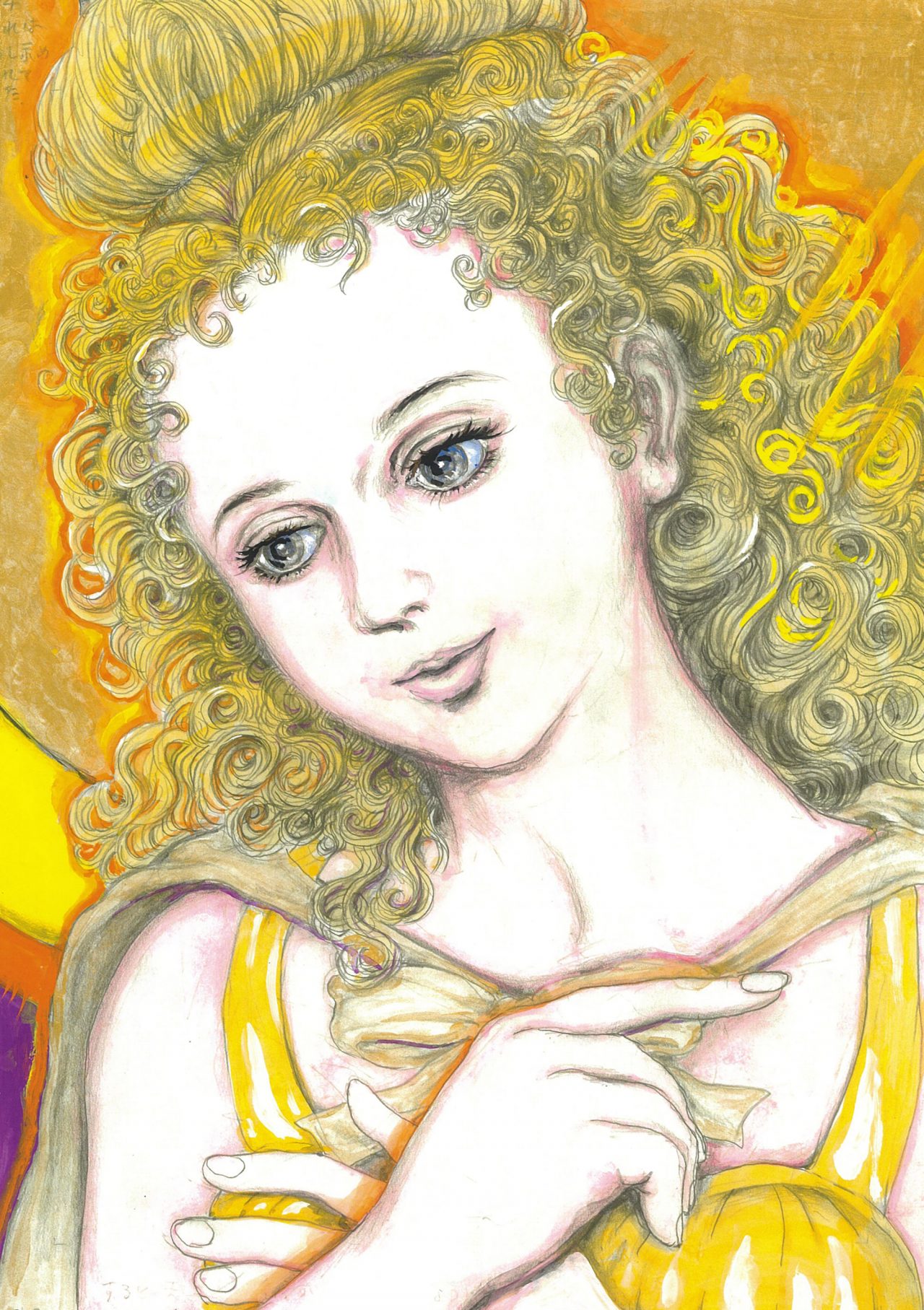

ひとつ記憶にあるのは、『蝶の墓』に出てくる女の子が、もみあげのところをクリクリクリッ、と長く伸ばしてカールにしているんですね。あれは当時のファッションだったんです。このクルクルクルが気に入っていたもんだからその頃の僕の漫画によく出てきます。たしかバレーボール選手の大林素子さんもそのようにしていたと思う。

新作『ZOKU-SHINGO』に登場するマダム女王なんかも、ファッションをいろいろと工夫しました。

『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』より『大輪の朝顔』 Ⓒ楳図かずお

ファッションモデルと言うと一般的には、ほっそりとした体型の人が多いですよね。ただ最近は、渡辺直美さんなんかも、モデルをやっているから。「太っていること」って、今はそんな「退いた(しりぞいた)イメージ」じゃないと思うんです。太っていると貫禄があって迫力もありますよね。渡辺さんも太っているけどダンスがうまくて、そこが魅力で面白い。マダム女王も太っていて、杖を持っているんだけど杖かな?と思ったら実は武器だったりしてね(笑)。服も、生地をいっぱい使って工夫したり模様もたくさん描かなきゃいけないようなデザインにしちゃいました。最後に出てくる、人魚の服が自分でもすごくよかったと思っています。

洋服の色を黒だけにして「こわい風」にしてしまえば一目見て「あー、もうこれは悪女だ」と分かります。人によっては「二度と見たくない」とも思うかもしれません。

けれども、このマダム女王は、色々なファッションをしている。悪者ではあるけれど「そんなことを気にしているんだな?」と思うとちょっと親近感が湧きますよね。でも、おっかない(笑)。そこが、魅力になりますね。

── おしゃれで、可愛く、ナンセンスで、恐怖。このようなアンビバレントな表現を発見するまで、曲折や変遷があったのでしょうか?

初めから「アンビバレントをやろう」と思ったら無理だと思う。僕の場合、最初は「普通の可愛らしいだけの女の子」から始まりました。そこから、ちょっとずつ『おろち』みたいに社会性があったり『まことちゃん』みたいにギャグがあったり、ホラーを描きつつ色々と種類を変えてきました。このように順を追って続けていたことが長い時間をかけて「一つに交わってしまった」ということですね。

── 漫画、絵画、音楽、映画など、多彩な御活動をされていますが、全部でひとつの大切な表現なのか、それとも漫画が主軸にありその他のものはリハビリの様なものなのか。その辺りの位置付けをお聞かせ頂けますか。

漫画を描いている時は、漫画が主軸です。でもテレビやラジオの取材がきて、現場に行ったら、もうそこが主軸になっちゃうんです。行った先で「あ、あいつ出てるけど、あいつには負けないようにやろう!」といった負けん気みたいなものが結構あります。田舎にいた頃、母親が僕のことを褒めて「この子あんなんだけど、やるっていったら絶対やるんです!」と近所の人に言っていたんですね。嬉しいんだけど、「あんなんだけど」って何?と思いましたよね(笑)。

とにかく、その場その場で一番になりたい。ダンスだったらダンスで「マイケル・ジャクソン」にだって、絶対負けたくない。「まぁ、いける!ジャクソン」にならなくては!「負けるジャクソン」ではないぞ、とか(笑)。

── 27年ぶりの新作『ZOKU-SHINGO』の制作を決めた経緯は。瓶に溜まった水が、ある時、溢れる様にスイッチが入ったのでしょうか。

そこは合っていると思う。特に「瓶に溜まった水」というのは、『漂流教室』でも描いてるんです。人間が変化する。それがいっぱいに溜まって溢れ出たら…ということを描きました。自然にそうなるってことですよね。無理やり新しいことを考えると大変苦労するんです。「果報は寝て待て」と言いますよね。あれは「なまくらしてれば良いことがある」ってことじゃなくて「良いことっていうのは自分の中でちょっとずつ溜まっていて、ある時、形になる」ということだと思います。「怠けた時間潰し」ではなくて「きちんとやっている中での時間の成熟」ということですよね。ただ「スイッチが入る」という点も合ってはいるんです。スイッチが入る瞬間はあるんだけれど、同時に溜まってもいるんです。だけど、それは自分では分からないんですよね。「溜まっていること」に気づかない。「あ、いいこと思いついた!」と瞬間的にスイッチが入るんだけど実はそこに至るまで、いっぱい溜まっていて「思いつくような状態になっていた」ってことなんです。

── 漫画と絵画作品との関係性は、制作の上で意識していますか?

これは完璧に意識しています。漫画は「繋ぎの芸術」です。繋ぎでいくから、どこがクライマックスかはあまり分からなくて場合によっては繋ぎだけで終えてしまっている漫画もあると思います。

一方、絵画は一枚絵で、そこがクライマックスそのものです。ただ今回、自分で描いていて難しいなと思ったのは「一つの出来事のクライマックスを描くだけでは絵画にはならない」というところです。一つだけだとちょっと物足りないかなぁと。つまり絵画だと一枚絵に2、3個ストーリーが入ってないといけない。それはやってみて気が付きました。だから絵画は1枚の絵の中に凝縮されている。漫画は一つの線の上にバラバラに並べて追って見ていく。そこの違いですよね。

しかし意味を込めて何かしようと思ったら、どちらも同じです。うっかりするとどちらも意味のないことをやっちゃうことだってあり得ますよね。僕はそれは嫌だなと。そうならないよう努めました。

── これまでは、主にメディアを通じて作品を発表していらっしゃいますが、展示を通じて作品を観客に届けることについて、違いはあるのでしょうか。

舞台とか絵画は生でやっているので、お客さんに出かけてきてもわないと見てもらえない。なので「どうぞ見てください」とお客さんに声をかけていきますよね。これは、どちらかというと基本的なやり方。もうちょっと言ったら、テレビ・雑誌などの「メディア」は“進歩したやり方”で「展示」は“昔ながらのやり方”だと思うんですね。ただ世の中には、両方とも必要です。というのも、やはりテレビだけだとどこか胡散臭いような「何か作りこんでいて騙されているぞ!」というような疑いが起きる気がするんです。一方、舞台や絵画を直に見に行くと騙されるというよりは「見抜いてやるぞ!」という感じになりますよね。メディアが発展したら、その一方で「騙されないよう、こっちから見抜くぞ!」という方向もないとバランスが悪いもんね。

絵画は現物を見ると筆使いとか作り手の作業の部分が見えてきます。一方、メディアだと、意味は中心で伝わるけれども、そういう作業の部分はすっ飛ばして見ちゃうもんね。岸田劉生さんのように、麗子像を何枚も何枚も描いて…あれだけ繰り返したその執念を見るとそういうところも魅力と思われているのかもしれない。僕はそうしたくはないけどね(笑)。すごいとは思う。「描き方自体、すごい苦労しました」という見せ方もある。メディアでは、それはちょっとやれないよね。

それとテレビだと、テレビが持っている色でしか出してくれません。展示だと絵画の質感というか色の性質みたいなものが直に出せる、という良さがありますね。新作でも「絶対に、金はあそこで使おう!」と思ってね。「天女の後光は、金だー!」と、最初からもう狙ってました。

そうしたら、そこに行くまでに、やっぱりマダム女王にも金を入れないと「このふてぶてしさはやっぱり金かもしれないぞ」と思って。ドアノブとかにも、いっぱい入れました。金色の使い方からは、作者の意図が見えてきますよね。金を入れることで「その部分を他より高く見せようと思っているな!」とか、作者の主張が伝わってきますよね。

僕は、そこまで極端にはやらないけど塗っているうちに、絵の具が分厚くなっていくんですね。これを最初から意図的に盛り上げて塗っちゃって絵の具じゃないものまで足して、彫刻に近いような絵を描くというか作る人がいますよね。ただあれは、写真に撮って印刷しても立体感は出ないですよね。

作品のかたちは色々あるから、全然文句ではないのだけれど僕としては、できるならば作品がどのような媒体で見ても大体分かるようになっていた方が、多くの人に知ってもらえて良いと思っています。