『Richardson (リチャードソン)』編集長 Andrew Richardson (アンドリュー・リチャードソン) インタビュー

Andrew Richardson

Photographer: Yusuke Miyashita

Writer: Arisa Shirota

インターネットがまだ普及していない約20年前に生まれた雑誌『Richardson (リチャードソン)』。編集長の Andrew Richardson (アンドリュー・リチャードソン)はその雑誌に自身のファミリーネームをつけた。そんな我が子のような雑誌は、世界中のアーティストとコラボレーションを繰り広げる、“SEX”という視点から社会を紐解くインディペンデントマガジン。これまでには、Mario Sorrenti (マリオ・ソレンティ) や Terry Richardson (テリー・リチャードソン) といったフォトグラファーも創作に参加してきた。

『Richardson (リチャードソン)』編集長 Andrew Richardson (アンドリュー・リチャードソン) インタビュー

Magazine

Photo by Yusuke Miyashita

「Twenty years since the first one, maybe the last one (創刊から20年、これが最後の号になるかもしれない)」。最初に目に入る文章はそんな一文。約18か月間かけ、1冊の雑誌を作る。すべての作業を終えた頃には、編集長の Andrew Richardson (アンドリュー・リチャードソン) はいつもヘトヘトになってしまうらしい。インターネットがまだ普及していない約20年前に生まれた雑誌『Richardson (リチャードソン)』。Andrew はその雑誌に自身のファミリーネームをつけた。そんな我が子のような雑誌は、世界中のアーティストとコラボレーションを繰り広げる、“SEX”という視点から社会を紐解くインディペンデントマガジン。これまでには、Mario Sorrenti (マリオ・ソレンティ) や Terry Richardson (テリー・リチャードソン) といったフォトグラファーも創作に参加してきた。錚々たるメゾンブランドのキャペーンを手がける彼らが、ほぼノーギャラにもかかわらず、『Richardson』に寄稿するのは「いいものを作りたい」という純粋な意欲。女性の裸はパブリックにされることがタブーだとされていた時代から続く、パンクでいてピュアな創作の集約。自分自身や社会に対してそれぞれの想いを持ったアーティストや読者のオアシスなのである。

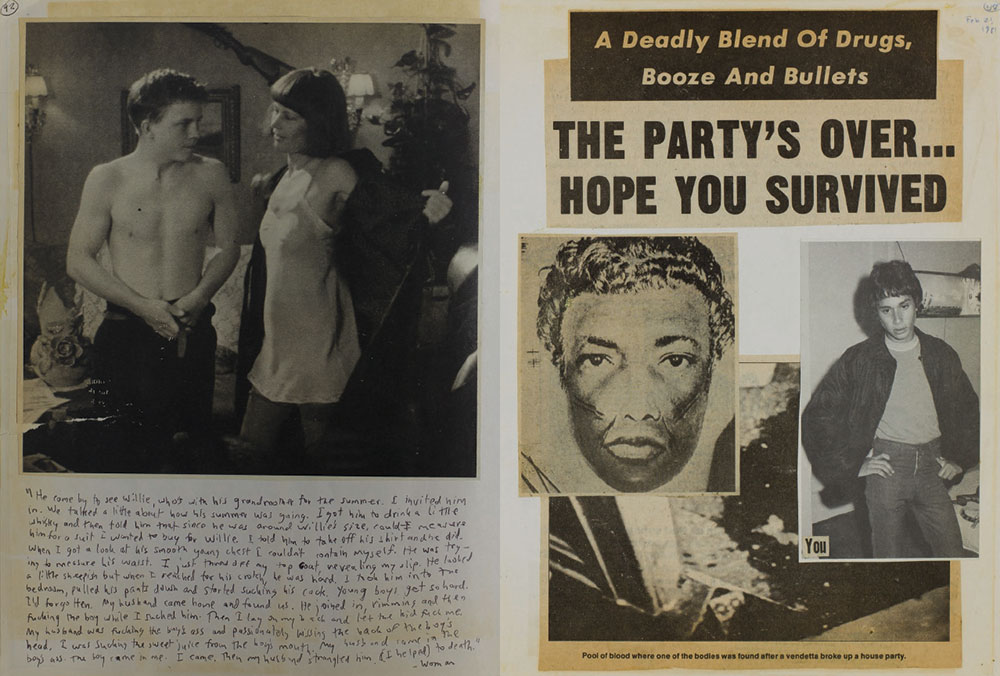

そして2018年10月に刊行された最新号『A9』。1枚1枚ページをめくるたび、「こんな雑誌あり?」と誰もが思うような内容で、既成概念がいつの間にか壊されていく。到底簡単には受け入れられないような文章や写真から構成されていても、編集の潔さによって素直にのみ込むことができる。20年前『Richardson』は雑誌のテーマに「advocative (挑発的な姿勢)」を掲げていた。

しかし彼は現在、そのテーマを意識していない。なぜなら社会のタブーが変わったからだ。流動する環境の中で、オーセンティシティを持った媒体として存在し続ける覚悟は、手に取ったものの思考まで変えてしまう。彼は雑誌を通じ、社会的な反抗を超えて、もっと当事者として社会を考えろ、と切実に訴える。

13歳から当時のガールフレンドに「自分は編集者になる」と伝えていた Andrew。雑誌というメディアへの愛が取材を通して伝わってきた。

Steven Klein が撮影した Kim Kardashian がカバーの Richardson 最新号『A9』

—『Richardson』の最新号『A9』がリリースされました。『A9』のコンセプトを教えてください。

今回は、特にコンセプを設けていないんだよ。『A9』にふさわしいコンセプトをずっと考えていたんだけどなかなか思いつかなくて、久しぶりにコンセプトを決めず、自分の周りにあるチャンスを『Richardson』に落とし込んだ。創刊号と、第2号では、コンセプトは決めなかったんだ。それ以降は「死」や、「プロセックス・フェミニズム (性的な自由が女性の自由として尊重されるべきだという思想や運動)」や「ミソジニー (女性蔑視)」などをテーマにしてきたんだけど、20年続けてきてまたコンセプトのないものに戻ったんだ。自分の周りにある興味深いものが集まったよ。

—『A9』は世界的なポルノ動画プラットフォームである Pornhub (ポルノハブ) にサポートされていますね。Pornhub は最近、YouTube (ユーチューブ) では削除されてしまうような身体の露出の激しい音楽コンテンツもリリースされたりと、ポルノ以外のコンテンツも楽しめるようになってきました。彼らとの仕事はどうでしたか?

彼らはとても気さくでクールな人たちだよ。ハッピーな人たちで働きやすかった。実は去年もNYでポップアップショップと大きなパーティーをしているんだ。一緒にカプセルコレクションを作ってね。以前には Hood By Air (フード バイ エアー) ともコラボしていて、彼らが紹介してくれて今回のコラボレーションまで関係が続いている。Kanye West (カニエ・ウェスト) とも仕事をしているようだし、クールなクルーだよ。僕らは Pornhub が大好きなんだ。

—バックカバーが Pornhub のグラフィックで、カバーが Kim Kardashian (キム・カーダシアン) のヌードでしたね。どうして彼女をカバーに選んだんですか?

そんなのみんなカバーになっている Kim を見たいからに決まっているじゃないか!(笑)今回の Kim のプロジェクトは『PERFECT BLUE (パーフェクトブルー)』という日本のアニメーション映画を参考にして、東京で撮影したんだ。もう本当に大変でね。そのアイディアが出てから実際に作品になるまでに1年半もかかったよ。でも、本当に成功させたかったんだ。Kim は実際に会ってみるとパブリックのイメージとは違って、プライベートを大切にしている女性だよ。彼女のパブリックのイメージと、プライベートのリアルな生活とのコントラストが現代の社会を反映していると思ったんだ。今は、セレブリティーだけでなくみんなが彼女のように、自分をブランド化している時代。そして、その構造の中で注目を浴びる人と浴びない人がいるよね。『PERFECT BLUE』も、主人公の経験する2面的なパラドックスが描かれている映画だと思っていて、そこから今回の企画を思いついたんだ。

—Richardsonは今年で20年目ですよね。どのようにモチベーションをキープし続けているのですか?

怒りだよ。社会に対する怒りがなければ続けることができなかった。パンクの持つ精神と同じようなものなんだ。『Richardson』を動かしているパワーは僕の怒りというよりも、みんなの怒り。インターネットを見てみるとわかるけど、みんな怒っている。経済状況は良くないし、人口は多すぎるし、それに、借金してまで手に入れた学位は何の意味も持たない。仕事もない。みんな社会に翻弄されているんだ。Donald Trump (ドナルド・トランプ) がアメリカ合衆国の大統領だし。かといって Hillary Clinton (ヒラリー・クリントン) もそんなに好かれているわけではないし。特にアメリカでは、みんな色々なものに怒っている。みんな、怒りのサイクルの中に閉じ込められている気がしているよ。でも、それでは未来は作れない。過去の教訓から学んで、そのサイクルから抜け出さないといけないんだ。

—その怒りのサイクルから抜け出すには、どうすれば良いと思いますか?

問題は、服従している精神にある。みんな “successful death (良い死に方)” を求めている気がするんだ。だから、社会的に良いとされる職に就いて、働くだろう?そうすると、良い死に方ができるからね。でも、そんなのつまらないと思わないか?少し風変わりだが、自由な発想の例を挙げると、僕は人間は全員ゲイだと思っているんだ。社会的な枠組みに囚われずに考えすぎかな (笑)。実際、Pornhub のアクセス分析を見ると、人間のセクシャリティーのリアルがわかるはずだよ。

—以前ファッションポストでインタビューしたBernhard Willhelm(ベルンハルト・ウィルヘルム)は「皆セックスをするために洋服を着ているんだ」と言っていました。『Richardson』は雑誌だけでなく、洋服のラインも作っていますよね。雑誌と洋服の繋がりをどのように見出しているのですか?

僕もある意味同感。みんな自分は何者かを示すために洋服を着ているわけだからね。洋服を着るということは人を惹きつけることと関係していると思うんだ。遺伝子の相性が合う人同士が惹きつけられるようにできているんだよ。自分が好きなものをそれとなく態度で示すビルボードのようなものなんだ。そもそも僕が洋服や雑誌を作っているのは、一見建設的ではない文脈で提示したいものがあるからなんだよ。日々起こっている物語の一部でも、それが提示される環境を変えてみると何か違うものが見えることもある。

Photo by Yusuke Miyashita

—以前、伝説的なフォトグラファー、Steven Misel (スティーブン・マイゼル) のアシスタントをしていたそうですね。

そうなんだよ。僕が22歳だった時にロンドンからNYに引っ越したんだけど、ビザを取ることができたのも彼のおかげでね。その頃僕はスタイリストのアシスタントをしていて、ある企画で彼と働くことになった。彼が『Vogue Italia (ヴォーグ・イタリア)』の企画で僕をモデルにしてくれて、そのおかげでビザの取得に必要な書類を用意することができたんだ。彼と同じスタジオにいるという事実だけで、僕はとても幸せだった。その時期は、Naomi Campbell (ナオミ・キャンベル) や Christy Turlington (クリスティー・ターリントン) などが世界的に大旋風を巻き起こしていたスーパーモデルの時代で、そんな時代に僕は彼に本物を見せてもらってきた。彼の下で働くことができた3年間は今でも僕の宝物なんだ。彼のことは今でもとても尊敬しているよ。

—SEXを扱った雑誌であることを知らずに、『Richardson』の洋服を着ている人もいます。これは『Richardson』以外のレーベルにも起こっている現象だと思うのですが、そのような状況についてどう思っていますか?

それも良いと思う。何を着ようとその人の自由だよ。みんなやりたいことをやって欲しい。そのレーベルに失礼なことをしない限りは、何でもアリなんだ。無知なことはそこまで悪いことじゃない。何かを知っているのに、失礼な態度を示すのが一番いけないことなんじゃないかな。

—そもそも『Richardson』が始まったきっかけは何だったのですか?

林文浩という編集者を知っているかい?彼は昔、『DUNE (デューン)』という雑誌を作っていて、チャーリー・ブラウンという愛称で親しまれていた。チャーリーにセックスに関するグラフィックや文章を集めたスクラップブックを見せたら、雑誌を始めてはどうかと提案されたんだ。最初の号は出版社の理解が得られずに、10ヶ月間進行が止まっていた。そのうちに当時『Dazed and Confused (デイズド・アンド・コンフューズド)』のエディトリアルチーフだった Jefferson Hack (ジェファーソン・ハック) から「『Richardson』のダミーを見てとても感動したから出版してみないか」と連絡をもらったんだ。結局彼らが出版してくれて、『Richardson』の歴史が始まったんだ。

—『Richardson』が創刊されてから20年経ちますが、この20年で変わらないことはありますか?

クオリティー。雑誌の作り方は変わっていなくて、『Richardson』ファミリーや、マインドが似ている人たちと何がクールかを話しながら作っている。『Richardson』は僕の雑誌というよりも、何かを表現したい人が集まるプラットフォームのようなものなんだ。僕の母とも内容について話すよ。彼女はフェミニストで、たまに怒られることもあるんだけど。東京で『Richardson』を Bonjour Records (ボンジュール・レコード) にしか置かないのも、オーナーのマサが僕が雑誌を始めたときからサポートしてくれているからなんだ。『Richardson』はファミリーで作ってファミリーに読んでもらうだけで十分なのさ。

—では、20年で変わったことはありますか?

環境はずいぶんと変わったよ。協力してくれる人が増えたし、それに僕の白髪も増えた (笑)。それと、みんなが画像に鈍感になって、言葉がよりパワフルに攻撃的なものとして捉えられている気がするね。ジェンダーや政治などに関しては、新しいタブーのような言葉が生まれてきたと思うんだ。これにはインターネットの影響もある。色々な画像を見ることに慣れすぎて、あまり感受性を刺激されなくなっているんだ。

—Richardson は何のための雑誌なのでしょうか?

Euthanasia (幸福な死)。

Photo by Yusuke Miyashita

<プロフィール>

Andrew Richardson (アンドリュー・リチャードソン)

『Richardson (リチャードソン)』クリエイティブディレクター

1989年にロンドンからニューヨークへ拠点を移し、ファッション業界でキャリアをスタート。Steven Meisel (スティーブン・マイゼル) のもとでスタイリストとして活動し、これまでに Valentino (ヴァレンティノ) や Calvin Klein (カルバン・クライン)、Supreme (シュプリーム) といったブランドのキャンペーンに携わり、David Sims (デイヴィッド・シムズ) や Terry Richardson (テリー・リチャードソン)、Richard Avedon (リチャード・アヴェドン) らと仕事をしてきた。1998年にセックスとセクシュアリティに焦点を当てたハイクオリティで革命的なインディペンデントマガジンとして『Richardson』をスタート。これまでに8号創刊され、Blac Chyna (ブラック・チャイナ) や Sasha Grey (サーシャ・グレイ)、Jenna Jameson (ジェンナ・ジェイムズソン) などの象徴的なカバースターをフィーチャーし、荒木信義、Larry Clark (ラリー・クラーク)、Harmony Korine (ハーモニー・コリン)、Valie Export (ヴァリー・エクスポート)、Glenn Ligon (グレン・リゴン)、Steven Klein (スティーブン・クライン)、Richard Prince (リチャード・プリンス)、Jenny Saville (ジェニー・サヴィル)、Kara Walker (カラ・ウォーカー)、Christopher Wool (クリストファー・ウール) などのトップクリエイターがコントリビューターとして関わってきた。2003年には Supreme (シュプリーム) とコラボレーションし、その後 Richardson というブランド名でアパレルのコレクションを展開している。