美術家・横尾忠則インタビュー

Photo by Chikashi Suzuki

tadanori yokoo

photographer: chikashi suzuki

writer: madoka hattori

パリ・モンパルナスにあるカルティエ現代美術財団の30周年記念展に出品した横尾忠則氏の作品 <カルティエの「住人たち」> をまとめた画集『カルティエ そこに集いし者』が発売された。計119名、133枚にもおよぶ大作はどのように生まれたのか。精力的に活動を続ける横尾氏に、自身のアトリエで伺った。

美術家・横尾忠則インタビュー

Art

1日1枚、133枚を3ヶ月で描きあげる

—2006年にカルティエ財団で個展をされたんですよね? 13年も前のことですが。

そんな前だっけ? 3〜4年前な気がするなあ。エルヴェ(・シャンデス)さん(カルティエ現代美術財団ゼネラルディレクター)が僕に興味を持ってくれていて、展覧会が決まる数年前から水面下で調査をしていたらしいです。それまで全く僕は知らされてなくって。時々日本に来ていたらしいんだけどね。

—展覧会の後、2014年にこの肖像画のシリーズ<カルティエの「住人たち」>を出品された経緯は?

その前に、数学者の展覧会「数学—美しき異界」展(2011年)のポスターを手がけていたんですよ。それで、開館30周年を記念したグループ展にも出品することになって。何を展示するか迷ったんですが、美術館で展示してきたアーティストたちの肖像画を描くのはどうだろうかとエルヴェさんに提案したら、ぜひやりましょうと。以前から、日本の文学者の肖像画を描いていて、ポートレイト制作の依頼って結構多くてね。30周年の記念だから、財団にゆかりのある芸術家の肖像画を描くのはいいんじゃないかなと思ったんです。ただ、3ヶ月くらいしか時間がなかったので、毎日1〜2枚を描いたのですが、なかなかしんどかった。出来上がった時に具合が悪くなってしまってね、1週間くらい入院しました。

—カルティエ そこに集いし者(国書刊行会) ¥3,780—画集の中にはデヴィット・リンチの肖像画が3枚ありますよね?

一番初めに描こうと思ったのがリンチだったんです。でも、いざ描こうとしたら、右手が腱鞘炎で使えなくて。3ヶ月しかないから、仕方なく左手で描いたんだけど、それまで左手で描く習慣がなかったので、まずは1枚目を描いてみた。なんとか描いたけど、100枚全部を左手で描くのは大変だなと。でも1枚描き終わったら、どういう訳か右手が治ってね(笑)。それで2枚目からは右手で描き始めました。画集では3枚が並んでいますけど、右手で描いた絵が気に入らなくってその上からまた描いたので、現実には2枚しかない。

—なるほど。この作品は完成前の絵なんですね。

だからほら、うっすら髪型とか残っているのが見えるでしょう? 左手で描いていたら、すべての絵がこの1枚目と同じになったけれど。右手が使えるようになったので、すべての絵が全部違う表現にできたんですよ。

—この3枚目の絵はまた描き直したんですか?

これは、2枚目を描いたあと、リンチのドキュメンタリー映画が公開されたんです。それを観に行ったら、映画に登場するリンチと僕の絵(2枚目)が違うと感じてね。だから2枚目の上に描き加えたんです。30周年記念展はパリだけでなく、韓国や上海でも開催していて、美術館ごとに展示する作品が変わっていたと思います。実はもう1人3枚描いた人がいるんですよ。

—誰の肖像画ですか?

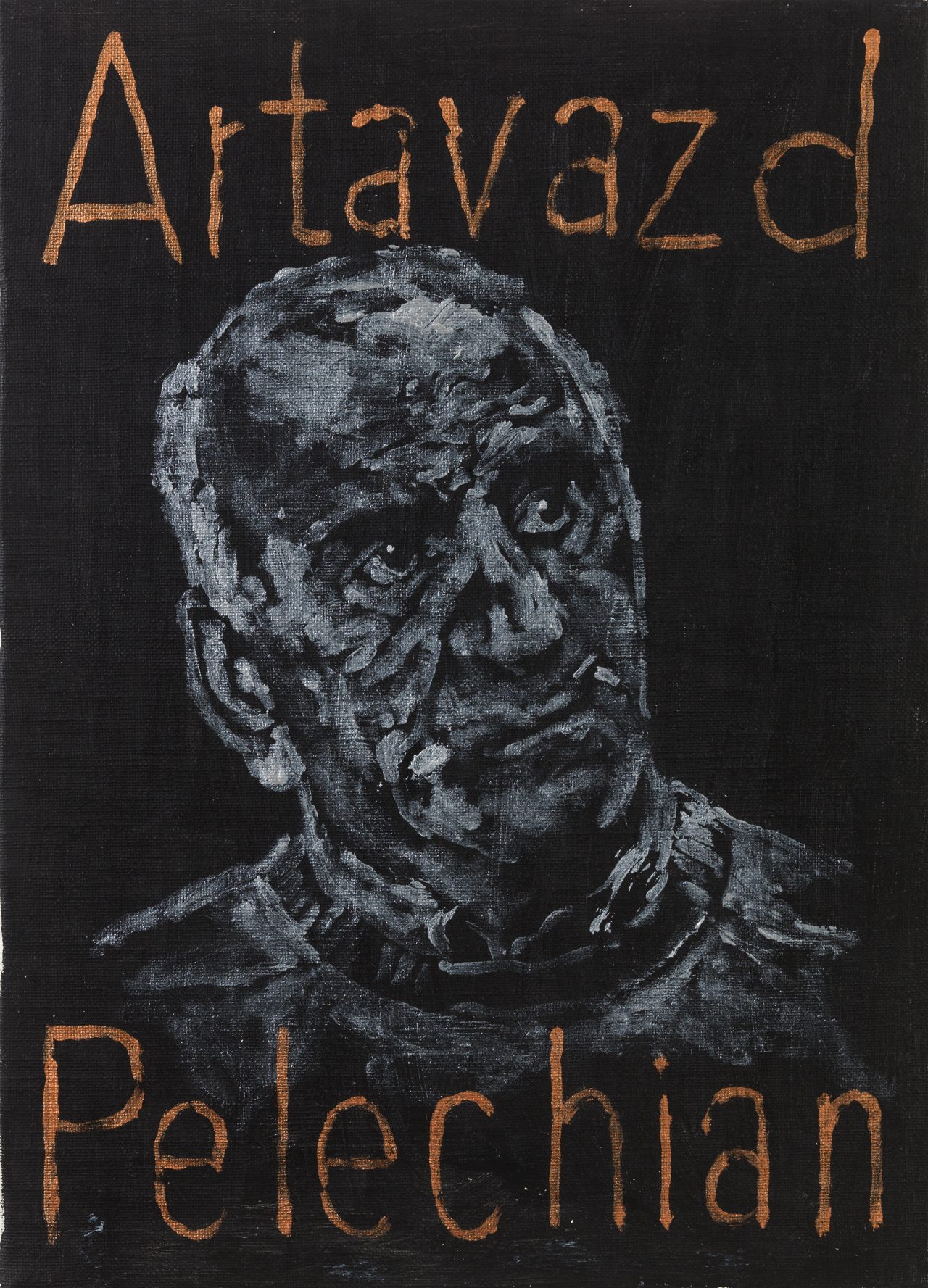

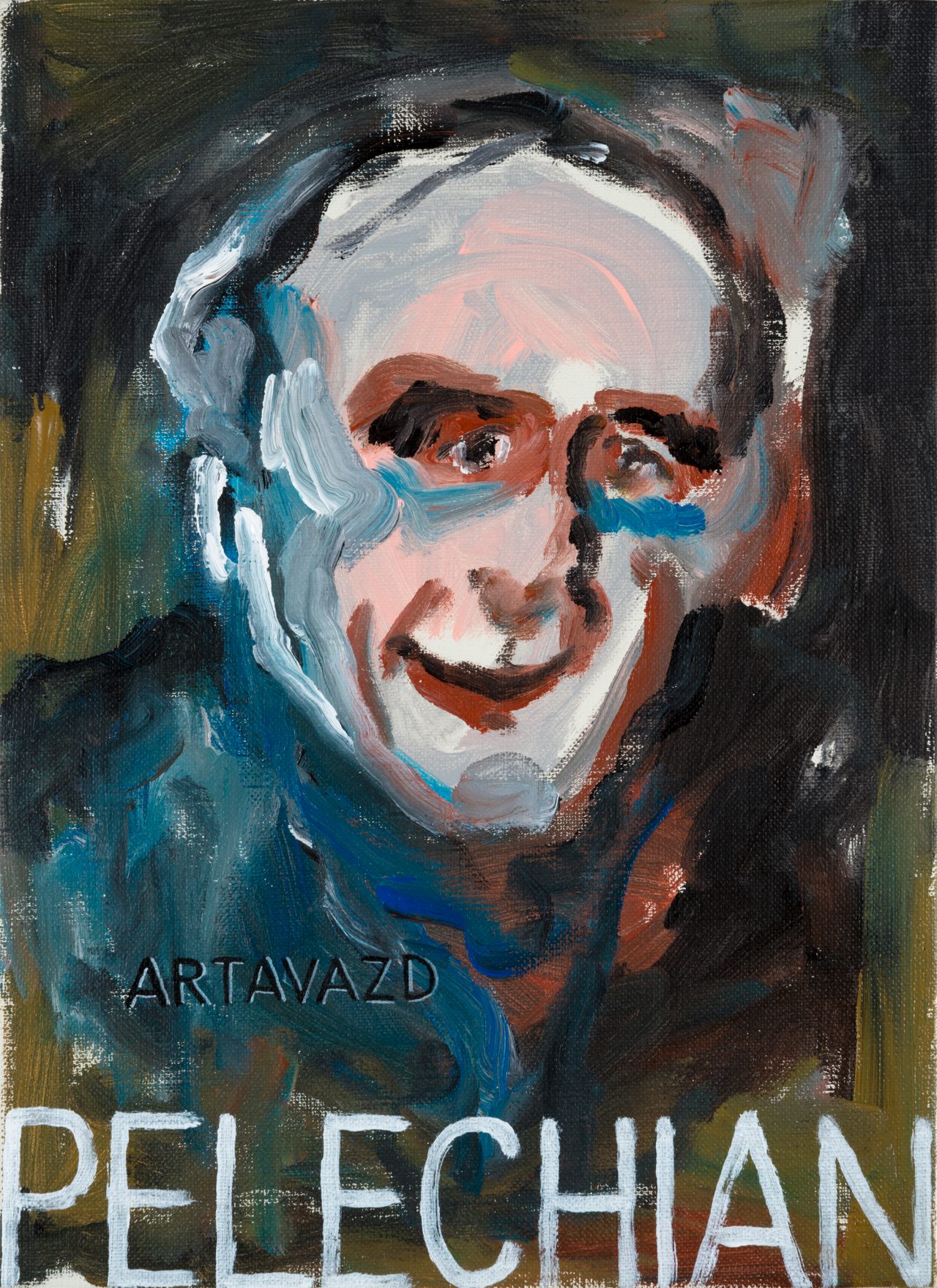

えーっと、誰だっけな。写真が何枚か送られてきて、同一人物だってわからなくてね。(画集をめくりながら)なかなか出てこないなあ。見られたくないのかも(笑)。あ、これですね、映画監督のアルタヴァスト・ ペレシャン。描き終わってもなかなか気づかなくて。とにかく送られてきた3枚を全部描いたんですよね。

スタイルをもたないことが個性をつくる

—写真をもとに描く場合、どこから情報を得ているんですか?

送られてくるのは、たった1枚の写真だから。時には白黒だったり、小さいサイズでね。1枚の写真を眺めているうちに、この人をどう描こうかと浮かんでくる。この3枚も表現が全然違いますよね。その時の気分で描いているから。全部同じスタイルでやることも、出来なくはない。けれど、1枚の写真と対峙した時に、その写真から得られるインスピレーションは全く別のものなんです。

—描き方ももちろんですが、構図のバリエーションもひとつとして同じ絵がないですよね。ネタ切れになることはないのですか?

僕はネタ切れになったことがないんですよ。というのも、僕は決まった様式がないから。かつてはあったんだけどね。ある時から特定の様式を持つことを捨ててしまった。それからはなんでもアリになったんです。もちろん、長いキャリアの中でたくさんのアイデアと様式が蓄積されてきているというのは事実です。でもどれが自分の様式かなんて気にしない。全部、自分の様式なんです。

Photo by Chikashi Suzuki

—特に気になるのが、画面に配された文字(名前)のバランスです。もとの写真には文字が写っていないですよね。写真を見ながら思い浮かぶのですか?

同時ではなく、まず絵を描いてから文字をのせていくんです。中には文字を描いてその上に人物を描くこともある。そのやり方も様式がないんです。100人同じスタイルで描くなんて、僕は飽きちゃうんですよ。もちろん、そういうスタイルの人を否定するわけではなくって。僕はやらないだけ。

—現代アートの世界では、スタイルを固定することでアートマーケットでの価値を高めていく方法が主流ですよね。

特定のアイデンティティを作家が所有することはとてもわかりやすいんです。ギャラリストが商売する時、バラバラだとどの作品が本物なのか混乱してしまう。僕はいつもそれで困らせちゃうんだけど(笑)。でも、逆に僕みたいな様式を持たない作家を面白がる人もいてね。ニューヨークのギャラリストやコレクターも、そのバラバラさがいいって言ってくれるんですよ。

—「スタイルがない」というスタイルなんですね。

そう。毎日の生活、例えば朝昼晩と同じものを食べられないですよ。その時の気分で変える。その生理的な欲求を、絵に置き換えているだけなんです。

—毎食でなくとも、同じものを食べ続けたり、同じ服を何枚も買って着たりする人もいますよね?

いるねえ、そういう人。いつ会っても同じ服だったりね。黒い服なんてみんなきているじゃんて思うけど、その人のスタイルだから。きっと、それで落ち着くんだよね。僕は違うことをやらないと、落ち着かない。思想ではなく、資質というか、体が要求することに従っているとバラバラになるんです。

—他者に認められるためには、スタイルがあったほうがやりやすいですよね。

そうだね、でも僕は認められないスタイルをとってしまったから(笑)。認められようとすると、自我意識や行動範囲を狭めてしまう。認められることを拒否すると、うんと広がるんです。だって、認めるか認めないかなんて僕の問題じゃなくて、相手の問題だから。

—スタイルを解放するに至るきっかけは?

グラフィックデザイナーをやっていた時は、クライアントがいて、企業だったりするわけですけど。ある意味で私という自我意識が強いとできない。自分があるようでない。そういう訓練をやってきました。だから絵に転向してもスタイルを持たなくてよいのは、かつてのキャリアが有効に働いている気がします。画面に文字を配するもの、20年間やってきたから(笑)抵抗が全くないんです。普通なら絵を壊しかねないからね。

—肖像画を133枚描きあげて、パリでの反応はどうでしたか?

実はこの画集はパリで出版する予定だったのですが、カルティエ財団が監修して日本の出版社から出ることになって。珍しいかたちなのですが、パリからもどんどん増刷の依頼がかかって、びっくりしています。一人一人違う様式で描いているというのも珍しさがあるのかもしれません。今また新しい肖像画のシリーズを描いていて。これはアンディー・ウォーホルのシリーズです。5月にSCAI THE BATHHOUSEで個展をやります。あとでじっくり観ていってください。

クライアントの要求には考え込まないこと

—アトリエにはNHK大河ドラマ「いだてん」のポスターもありますね。このロゴを作った経緯は?

単に「いだてん」という平仮名を図柄にしても面白くないなと。僕は常に苦労しない、努力しないでいい方法を考えているんです。それで、3本足の巴文字を思いついてね。日本だけでなく世界中に同じようなモチーフってあるんですが、それを使おう!と決めたら、すぐにロゴができました。そんなに頭をひねって考えてはない。NHKの人たちにプレゼンしたら、みんなすぐに気に入ってくれて。あまり考えこんで作ったものは、クライアントは意味や説明を求めるんですよね。そんな説明をする必要がない、彼らの無意識の要求に沿ったものを提出するんです。グラフィックをやっている頃からそうですけど、やり直しした経験はほとんどないです。

—何を求められているかはどう判断するんですか?

何を描いて欲しいか、クライアントに聞くんです。なんやかんや言うので、どの文字を大きくすればいい? 2番目に大きい文字は? って全部聞いちゃう(笑)。聞いたまま描くと、文句のいいようがないから。要求がない場合もありますよね、好きな風にやってくださいって。それは好きなようにやればいいだけ。難しくないですよ。

—要求が矛盾していたら? 突っ込んだり、一緒に考えましょうと提案したりしますか?

そんなのめんどくさいじゃない(笑)。企業に対してそこまでの責任は持てませんし、商売には関わりたくないですから。最近のアートディレクターは企業の人と一緒にああしましょう、こうしましょうってやるらしいけど、僕はできないなあ。クライアントが希望することに従っているほうが楽だから。昔から、険しい道と優しい道があるとすると、みんな険しい道を行けって言うんですよね。僕はその反対。優しい道をとっちゃう。

—なるほど。とは言いながら、3ヶ月で133枚を描きあげるなんて、めちゃくちゃ険しい道ではないですか(笑)?

確かに、3ヶ月で133枚は険しいんだけど、毎日1枚っていうのは険しくない。気づいたら、133枚出来上がっていた。1日1枚だけ。次の日の2枚目や3枚目絵のことは考えなくて、その日の1枚だけ考えるんです。だから2〜3時間描いたあとはたっぷり時間があります。僕は横着で、昔からズボラなんです。

何物にもとらわれず自分を解放すること

—イッセイミヤケさんのパリコレのインビテーションのデザインなど、長年続けているお仕事もありますよね。

初期は(三宅)一生さんのポートレイトだけで数年やっていたんですが、毎回自分のポートレイトが出ることに抵抗があったらしくて。そこから、別のデザインに変わったんですけど。デザイナーが滝沢(直己)くん一生さんから(藤原)大くん、宮前(義之)くんと変わっていくたびに、僕にコンセプトを話してくれて。それを聞いて、資料をもらってアレンジして描くだけ。だから苦労もないですね。洋服のコンセプトに従うだけだから。

カルティエ そこに集いし者(国書刊行会) ¥3,780

イッセイ ミヤケ パリ・コレクション 招待状(1979 年 春夏)

—ファッションは速度が速く、ブランドだけでなく流行も変化していくと思うのですが。

それはデザイナーの彼らが変化しているので、それに合わせてこちらも変化するだけですよ。彼らの変化が、僕の変化になる。自然の成り行きです。肖像画も同じだけど、写真が変化しているから。

—スタイルを持たず、相手の変化に合わせる。作家としては意外なほど流れに身を任せているんですね。

そうすることで、僕からできるだけ離れたことができるんです。自分の自意識の範疇でも物を考えたり、制作したりすると固定したスタイルができる。そのスタイルが今度は足かせになる。こういう話をすると、物を作っている人たちが考えこんでしまうと言われるんだけど、僕は考えたり苦労したりはほとんどしない。異なったテーマに従うだけで自然に自分が変わっていける。なんでみんな苦労しているかわからない。相手にあわせる便利な方法をとれば、自由な時間が増えて、寝転がったり本を読んだりできるからね。

(書籍紹介)

『カルティエ そこに集いし者』横尾忠則(国書刊行会刊)