「昨日なかった何かが、今日生まれてほしい思いがずっとある」 大竹伸朗

shinro ohtake

photography: shoko

interview & text: yu murooka

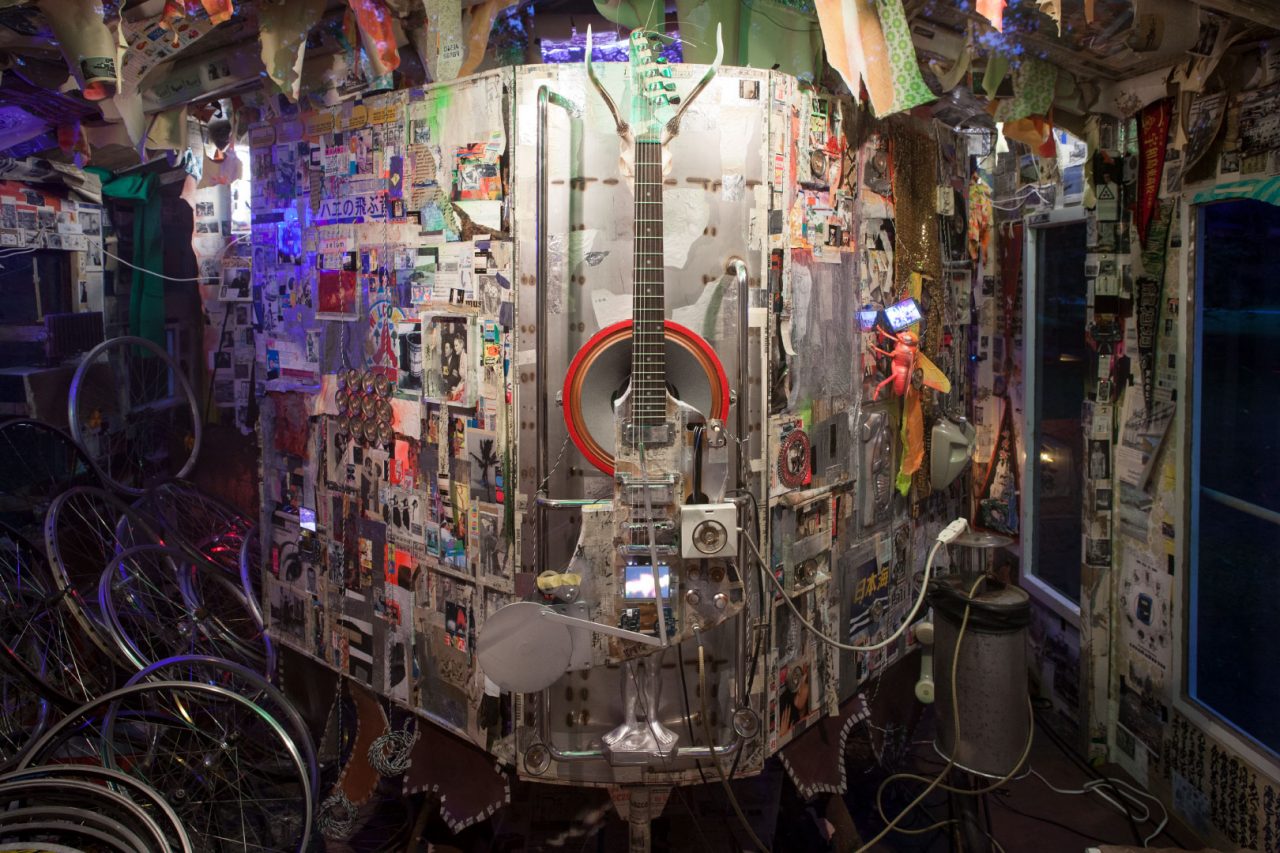

ある時は絵画、ある時はインスタレーション、そして映像、音楽と、多様な表現活動を続ける大竹伸朗氏。直島銭湯「I♥湯」(香川県・直島/2009年)、「ドクメンタ (13)」(ドイツ・カッセル/2012年) や「ニューニュー」展 (丸亀市猪熊弦一郎現代美術館/2013年) での「モンシェリー」、そして、14年経った現在も語られることの多い「全景1955-2006」展 (東京都現代美術館/2006年) など、その作品は、アートファンならずとも見覚えがあることだろう。様々な手法やスタイルを行き来しつつ、エネルギッシュな創作を続ける大竹氏の源流を探る。

「昨日なかった何かが、今日生まれてほしい思いがずっとある」 大竹伸朗

Art

ー 幼少期に見ていた景色や経験などが、制作の背景にあったりしますか? いつも興味深く拝見するたび、世界がずっとずっと先まで続いているかのような奥行きの感覚におそわれることがあります。

2歳から8歳まで (1957〜63年頃) 暮らした京浜工業地帯の大田区南六郷での日常が、いまだにふと蘇ります。時間の経過とともに、そこには「今のすべて」が凝縮されていたと感じます。当時、家業は手打ち蕎麦屋で、店内で漫画を描いたり、入口脇にあったそば粉を入れる木箱に座って客を眺めてたりしていました。多摩川沿いの奇妙な形の「六郷水門」が遊び場で、友達と土手伝いに自転車で「飛行場」と呼んでいた羽田国際空港や巨人軍練習場までよく遊びに行った思い出があります。

1960年頃 大田区南六郷/蕎麦屋店内にて両親と | Matsushi Ohtake

— 海老取川や弁天橋辺りの大看板の情景などが、心象風景としてありそうですね。

海老取川沿いの大看板「バヤリース」は強烈に覚えています。「バヤリース=外国」でした。

— 手打ち蕎麦屋で多くの時間を過ごした大竹少年に、面白い出会いはありましたか?

店によく来ていた「シバヤマさん」という人物の容貌、ファッションをいまだにはっきり覚えています。ある日、店内でシバヤマさんが絵を褒めてくれて、鉛筆でチャッチャッチャと手際よく「虎の絵」を描いてくれました。その虎は写真のように出っ張って見えて、とてもショックを受けました。魔法のようでした。おそらく絵が趣味の人だったのでしょう。以来シバヤマさんは「絵の神様」になりました。

[1]直島銭湯「I♥湯」(2009)

— 当時は、現在ほど「アーティスト」が認知されていなかった時代だと思います。大竹さんは漫画を描いていたとのことですが、将来の夢のようなものはありましたか?

まだ「イラストレーター」という言葉もなかった時代です。1964年のオリンピック以前の東京は、まだどこものんびりしていていました。年を重ねるにつれ、当時テレビ番組を通して知った「アメリカ=世界」の影響が、いまだローブローのように効いているのを感じます。偉大なカルチャー洗脳ですね。当時、子供の憧れはプロレスラーや野球選手、漫画家でした。「マンガの書き方」という本から、道具類や「起承転結」といった基本を自分なりに解釈し、野球物、探偵物に何度も挑戦しましたが、どうがんばっても8ページあたりで挫折していました。ストーリーと並行して、布団上げや歯磨きといった日常ルーティンすべても細かく描かなければと思い込んでいたんです。

— 幼少期の心象風景やアメリカンカルチャー以外にも、無意識レベルで影響を受けたと思うものはありますか?

台風一過に六郷水門沿いに打ち寄せた大量のゴミ。犬や猫の死骸。遊び場だった「銭湯内光景」、切手屋、レコード屋、工場の煙突と屋根の形、煙突先からチョロチョロ立ち上がる炎、羽田空港にいる外国人、駄菓子屋脇の広場、近所の神社、屋台と屋台下に捨てられた真っ白で臭い使用済みカーバイト、溶鉱炉のある工場内、テレビ番組の数々 〜「うちのママは世界一」(挿入歌:ジョニー・エンジェル/歌:シェリー・フェブレー)、「ローハイド」「ララミー牧場」「ローンレンジャー」「ブロンコ」「ドビーの青春」「ラッシー」「名犬リンチンチン」「パティーデュークショー」「パパはなんでも知っている」「月光仮面」「七色仮面」「まぼろし探偵」「笛吹童子」「ピロンの秘密」「海底人8823」「ハリマオ」…… 流行歌とテレビ番組はキリがないですね。

— 中学では、レンブラント展の影響から油絵にハマり、その後は、洋書やレコードの影響でポップアートにも影響を受けたと伺いました。「好きなもの」や「興味があるもの」の各要素を飲み込んで、ご自身の作品に昇華しているという印象を受けましたが、幼少期から今も変わらず好きなもの・ことはありますか?

ボロボロなもの、レコード (特にシングル盤)、60年前後のアメリカン・ポップスと歌謡曲、映画サウンドトラック、テレビ、雑誌インクの匂い、チープな印刷物、面子、蛍光色、ブロマイド、モルタル木造建築、屋台、溶接、鉄の焼ける匂い、土手風景、工場、煙突、職人、駅前商店街、デパート、映画ポスター、クレージー・キャッツ、若尾文子……

— 武蔵野美術大学入学後、1年間ほど働きに北海道・別海の牧場へ。そのきっかけや、当時の生活を聞かせて下さい。

きっかけは高校3年の授業中に読んでいた雑誌記事です。当時、漠然と描いていた「芸術家像」には「人と違う経験をすること」が強くあり、たまたま目にしたその記事を通して「北海道」「牧場」といった気分が盛り上がったのだろうと思います。その日、衝動的に記事内の住所にハガキを投函し、しばらくしたら「おっ!本当に返事が来てしまった」という、たわいないきっかけです。現地到着翌日から始まった朝4時から夜までの無休作業は想像を絶していました。1トンほどの牛の糞出し作業や牧柵作りに追われ、絵を描く体力は残らず、30分時間が空けば仮眠を取ることの繰り返しで絵を描くどころではなかったです。体力に自信はあったのですが、半年後過労で寝込みました。それはいまだに最高の経験だったと思っています。体力に余裕が出たころから、仕事の合間にスケッチやスナップ写真を撮るようになりました。作業服のポケットにはいつも四つ折りのざら半紙と鉛筆、コンパクトカメラを突っ込んでいました。

— 大学在学中の1977年〜78年には、渡英もされていますね。77年というと、The Clash やパンクスたちの時代でしょうか。ノッティングヒル暴動や RAR (ロック・アゲインスト・レイシズム) など、現代にも通ずる動きがあった時代です。

1977年の渡英が初海外経験でした。高田馬場の中華レストランの皿洗いで貯めた資金40万円と餞別が全財産でした。ロンドンを定住場所に選んだわけではなく、タイミングをみてそこからアフリカ西海岸に行こうと漠然と思っていました。特に綿密な計画があったわけではありません。ヒースロー空港着陸時に窓から見た光景は、まるで「火星のよう」に感じました。オレンジ色の街灯に染まる路上や車の光景に漠とした未来が重なり、奇妙な気分になったのをよく覚えています。

到着翌日、宿探しに訪れたのが北ロンドンの郊外だったこともあり「結構田舎だなぁ」と思ったのを覚えています。80年に再び訪れたときは、暴動直前のロンドン南部「ブリクストン」という黒人地区にしばらくいました。そこで自分が「黄色人種」であることを初めて意識しましたが、差別的な経験はなにもなかったです。

その時期のロンドンは「パンク一色」として語られることが多いですが、個人的にはその意識はなかったです。音楽がかなりキテいることは手持ちの香港製ラジオを通して感じていました。Devo (ディーヴォ)、Elvis Costello (エルビス・コステロ)、Talking Heads (トーキング・ヘッズ)、Kate Bush (ケイト・ブッシュ)、Bee Gees (ビージーズ)、Gerry Rafferty (ジェリー・ラファティー)、Bob Marley (ボブ・マーリー) など、雑多な種類の音楽が同時に盛り上がっていた印象があります。

— 在英中はどんな作品を制作していましたか?

1977〜78年在英中は引越しが多く、持ち運びに都合のいい「スクラップ・ブック」をスタートしました。あとはひたすら「スケッチ」と「写真」ですが、「作品制作」といった余裕は全くなく、自身のための「存在記録」としてできることといった意識が強かったです。

— ご自身のスタイルを確立する上で、欠かせない作業や行程はありますか? 大切にしていることは?

すでに60半ばですが、まだまだ何かを「確立した」思いはなにもありません。ずっとひとつのことを続けて60歳を過ぎればなにか確固たるものを掴んでいるだろう、若い頃は漠然とそんな風に思っていました。現実はまったく違いました。当時よりわからないことが増えたように感じます。

生きていく上で人それぞれ、さまざまな価値観があると思いますが、自分自身にとっては「新たな線1本すら生まれない毎日がもっとも退屈」ということだけはわかりました。「アート」や「作品」とは別に、昨日なかった何かが今日生まれてほしい思いは相変わらずあります。「昨日塗った絵具が朝乾いていた」それだけでもハッピーな気分になります。

自分の中の何かを1ミリでも前に進めようといった思いはありますが、日々進展を感じることはなくその気持ちを立て直しながら過ごしているというのが正直な思いです。大切にしていることですか? なにかを「作りたい」と動く心の動きに忠実でいること、正直でいること、「矛盾」を恐れないことでしょうか。

— 所属ギャラリーの Take Ninagawa をはじめ、熊本市現代美術館や水戸芸術館現代美術ギャラリーでの個展、ミネアポリスやポンピドゥーでのグループ展、さらに瀬戸内国際芸術祭や、光州ビエンナーレ、ヴェネツィア・ビエンナーレでも作品を発表されています。国内と海外の反響はそれぞれ違いますか?

反響の違いはよくわかりませんが、日常の中での「美術に対する距離感」の違いは多分にあると思います。極東に位置する日本まで、毎年定期的に現代美術を見にくる美術関係者数や一般観客数は、欧米の状況と比べてやはり圧倒的に少ないのではないでしょうか。国内では、目の前の作品が好きかどうかよりも、それが「有名」で「価格が高い」といったことを目安に、作品をジャッジする傾向が強いように感じます。

— 大竹さんの作品は、若い世代や、美大生にもファンが多いです。「ご飯を食べていけるくらい大好きなこと」を見つけるために、これからいろんなことを体験し吸収していく子どもたちへ、何かヒントのようなものがあればお聞かせ下さい。

極論ですが、「作ること」は自分自身のためなので、作りたくなければ作らなければいいだけのことです。そもそも学校などいらないのが美術だといった認識がない人は美術に向かないと思います。「アート」を目指すならば、いかなる「マニュアル的なもの」も期待しない方がいいでしょう。どんなに努力をしてもそれが報われるとは限らないのはどの道にもいえることだとは思いますが、それがもっとも顕著なのがアートだと思います。何かを続けていく上で「好きがどうか」は核だとは思いますが「ご飯が食べられること」とはまったく別問題だと思います。日本では「食えるかどうかがプロか否かの基準」といったことがよく語られますが、そのことと作品の評価はまったく別問題だと思います。「継続は力なり」と盲目的に「続けること」に必死になるよりは、自分にとって日々無理なく「続いていってしまう」ことは何だろうと素直に考えることの中に、その人自身の「美術」が隠れているように思います。

[10]白壁のビル 1 (2017)

— 近年、ご息女の大竹彩子さんの国内個展が続いていますね。アーティストという同じ道を進まれたことについて、いかがでしょうか?

宇和島で生まれ育った2人の娘がいますが「英才教育」的なことにはまったく興味がありませんでした。当時も今も、娘らには笑顔で元気であること以上のことは望んでいません。また、都会のようにあらゆるニーズに応えられる環境とは無縁の地だったことがかえって良かったのかもしれません。2人が小さかった頃は、展覧会依頼も少なく暇だったので娘らとは毎日本当によく遊びました。パソコンや携帯とも縁がなく宇和島に居続けて、「現代美術」と関わる日常に不安がなかったとはいえませんが、結局「作品を作ること」以外、あらゆる不安を埋める術はありません。娘らが仕事場に来たら「4コママンガごっこ」「テレビCMごっこ」「妖怪カルタ作り」「ダンボール箱家作り」など、その日考えた遊びをこなしているうちに1日はあっという間に過ぎました。そもそも2人ともかなり大きくなるまで、父親は毎日遊んでいると思っていたと思います。

[11]放棄地帯 (2019)

— 公式サイトのトップページ画像が、とてもアクティブに更新されていますね。制作と露出の関係やバランスについて、お考えはありますか? 最近は SNS でセルフプロモーションする方も増えています。

SNSなどによる「露出」にはほとんど興味がありません。可能性は感じますが、これ以上やることや考えることを増やしたくない思いが先行します。世間一般的な常識に極端に疎いことが、絵を描くことにつながっているのだと思います。

— 本の話を聞かせてください。色々聞きたくて選ぶのが難しかったのですが、今回は『ジャリおじさん』と『全景』を。制作する際にこだわったポイントなどありましたか?

『ジャリおじさん』の制作依頼があった時期は、長女が幼稚園に通い、次女が生まれるタイミングでした。「娘に向けての絵本」という動機がなかったら作れなかったと思います。制作に当たって漠然と頭にあったのは「何も起きないこと」「教訓とは無縁なこと」「ご飯」といったことだけでした。

— 大竹さんの書籍はどれも、それ自体が作品といえるくらいにエネルギー量が高く、毎回度肝を抜かれます。『全景』は、内容やボリュームに対してお買い得すぎる気もするのですが、発行元のグラムブックスや東京都現代美術館と、どの様な過程を経て、発行に至ったのでしょうか?

自分自身が展覧会をするようになったころは「カタログ」や「画集」といった印刷物だけが事実の記録だったので、本制作には特別強いこだわりがありました。全景展のカタログ刊行から10数年経ちますが、発行までのプロセスについてあまりよく覚えていません。「全景展」では宇和島から運搬した作品をすべて壁にかける、そのカタログを作る、その2点だけ実現できれば本望と思っていました。カタログ制作に関しては自分自身の労力はボランティア、印税は現物支給、関わっていただいたスタッフの報酬を含め、多大な御協力のお陰でその価格実現に至りました。

[12]憶景 14 (2018)

— 大竹さんご自身が、普段身につけるものの中で、愛着のあるアイテムや、何かこだわりがあればお聞かせ下さい。グッズの中でも、Tシャツは種類が豊富な印象があります。

Tシャツや古着は昔から好きです。マニアックな好きなバンドのありえないTシャツと出会う時はすごく興奮します。「用の美」ではないですが、機能最優先の結果行き着いたそっけなくシンプルなデザインや直感的な遊び心がある服に惹かれます。

— これからのご予定をお聞かせ下さい。

コロナで中止か延期のためなかなか日程が決まりませんが、2022年開催予定のハワイ・トリエンナーレからはお呼びがかかっています。作品がだいぶ溜まったので、そろそろ吐き出したい思いが強いです。