「希望と喜びを持ち続ける」半世紀にわたりアート界を生き抜いたケニー・シャーフのオプティミズム

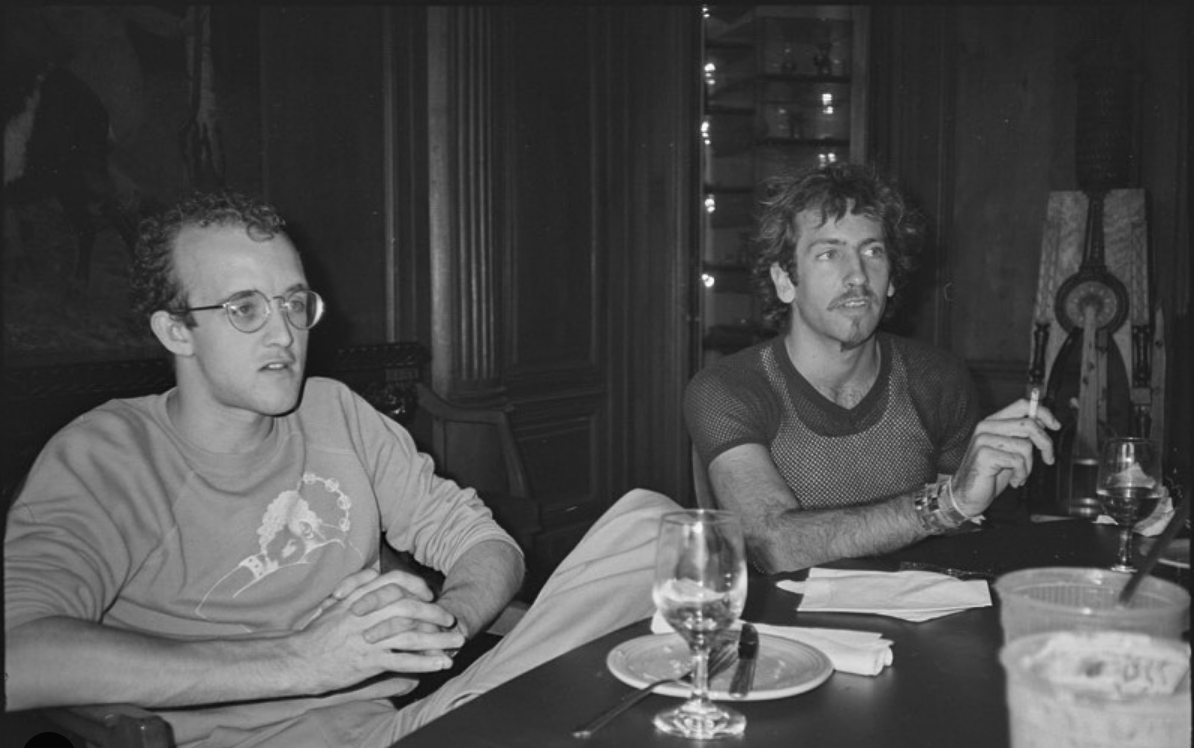

Kenny Scharf

photography: tatsumi okaguchi

interview & text: hiroaki nagahata

近年では、DIOR (ディオール) とのコラボレーション(2020年)が大きなインパクトを残したアーティストの Kenny Scharf (ケニー・シャーフ)。取材当日の彼もまさにコラボレーションピースのシャツを着用しており、ランウェイ・モデルに匹敵するくらい似合っていたのだが、来日自体はなんと35年ぶりだそう。ギャラリー NANZUKA (ナンヅカ) からの熱烈オファーの甲斐あってようやく叶った新作個展は、その NANZUKA と、ケニー自身が80年代にペイントを施した夢の車を所有する「草月会館」の2カ所同時開催となった。Andy Warhol (アンディ・ウォーホル) や Basquiat (バスキア) らがしのぎを削ったイースト・ヴィレッジのコミュニティから登場した彼に、これまでの足取りを振り返ってもらいつつ、今の社会をどう眺めているのかについても訊いた。

「希望と喜びを持ち続ける」半世紀にわたりアート界を生き抜いたケニー・シャーフのオプティミズム

Portraits

—いきなりですが、私はケニーさんのファッションが大好きなんです。ご自身の作品と同様、オプティミズム(楽観主義)を感じるのですが、意図的に作品とご自身の格好をリンクさせているのでしょうか?

それは嬉しい!特別意識はしていませんが、あらゆる表現方法の中で服やファッションは大きな部分を占めています。つまり、ファッションを通して自身を表現していると言えますね。洋服にペンキで絵を描いたり、シルクスクリーンでプリントしたり、友人に自分のアイデアの洋服をデザインしてもらったり。若い頃からよくアートをファッションに応用してきました。

—このひとつ前のインタビュー現場をチラッと見学していたのですが、その話しぶりからケニーさんのハッピーで明るい人柄を垣間見ることができました。そういう意味でも、まさしくケニーさんのアート=ケニーさんという人間、という感じがします。ご自身がアートを始められた頃はどんな性格だったんですか?

昔から少し変わったタイプでした。いつも誰からも受け入れられていないように感じていたので、家でも、学校でも、友達といる時も、あまり目立たないようにしていたんです。おそらく、(自分が生まれ育ったのが)アメリカの田舎町だったからでしょう。もし何か変わったことをしようとすると、すぐに非難されるし、いじめられるから。でもニューヨークへ引っ越してからは、本当になりたい自分になれた気がします。当時はパンク・ロックからの流れでニュー・ウェイヴが流行っていたのですが、私も(ニュー・ウェイヴのMVでモチーフとしてよく使われていた)SF やファンタジーの世界観にとても惹かれていました。

—言い換えると、逃避願望のようなものでしょうか?

そうかもしれません。私も自分のペルソナを作るために「Jet Shark」という別の名前を使っていました。「未来少年」とか「宇宙少年」みたいな感じですね。それくらい、「周りに合わせなきゃダメ」というプレッシャーが嫌だった。社会は本当に不公平ですよね。自分がまだ小さい頃、女の子はズボンもドレスも両方着られるのに、男の子はズボンしか履けないという違いが、どうしても理解できなかった。その時に初めて、社会が男の子に課している不公平さを目の当たりにしたんです。

—自由を希求する強い気持ちからご自身のアートが始まっているんですね。

そうです。アートの素晴らしさもまた、本当にやりたいことが何でもできる自由さにあると思います。その自由さのために私は日々学んで、探求する。失敗のリスクを冒してでも、新しいことを試みる。失敗することもありますが、それをどう受け止め、次にどう生かすかを考えることで、また新たなことが学べます。

—他に、子供の頃に見て衝撃を受けたものを教えてもらえますか?

ゴジラのような日本のSFが大好きでした。ビジュアル的にパワフルなのはもちろん、「水中の放射能が原因で怪獣が生まれる」といったストーリーには現代と繋がる部分がある。これは必ずしも架空の話ではなく、現実的でもあります。ゴジラは第二次世界大戦の原爆投下に対するリアクションとして作られた怪獣ですが、現在では福島問題にスライドする形でまだ「生きて」いますよね。それは非常に残念なことなのですが。

—ケニーさんのアートにおける重要なモチーフの一つに、気候変動問題、地球環境問題が挙げられるかと思います。もう何十年もそのイシューに向き合ってこられたかと思うのですが、今この時代をどのように捉えていますか?

深刻な緊急事態じゃないでしょうか。それなのに誰も何もしないから、ずっとイライラしています。私たちは長い年月を無駄にしてきた。今から50年前、1970年代にアメリカでオイルショックが起こりました。そこで、車は小型化の道に進み、アラスカでは太陽光エネルギーの発電が始まるなど、様々な代替案が模索され出したんです。さらに、カーター(大統領)はホワイトハウスの屋根にソーラーパネルを設置しました。当時の私たちは一瞬正しい方向に足を踏み出していた。もし今もその道を歩み続けていたとしたら、こんな状況にはなっていなかったでしょう。

—どこで道を誤ってしまったんですか?

そのあとすぐだと思います。今でもよく覚えているのは、私が育ったロサンゼルスでは大気汚染が酷かったのに、みんなそれを「進歩の代償」として受け入れていたこと。空気は茶色で、それが原因で涙が流れ、喉や肺を痛めていました。そこで自分の両親に「息ができない!目が痛い!」と訴えると、彼らは「問題ないよ」と。「そんなことよりも今はお金を稼がないといけない」と言う人もいましたし、「そこまで悪くない」と現実を直視しない人もいました。私には全く意味が分からなかった。ちなみにカーターの後、レーガンはホワイトハウスの屋根からソーラーパネルを取り除いています。象徴的ですよね。

—たしかに、今もまだその延長上にある感は否めませんね。

そうです。人間はまったく変わっていない。その上、自分らを破滅に追いやっている原因である石油に依存しています。スピードを落とすどころか、さらに加速しているところが非常に怖い。特にそう感じるようになったのは、2、3年前にパンデミックが始まった頃です。社会が停止し、みんなが「わぁ、空が綺麗だ!鳥も飛んでいる!」と感動の声をあげていましたよね。私はこの時、ついに人々は目を覚ますのかと期待を膨らませていたんですが、今度はウクライナとロシアの間で戦争が始まりました。そこで人々は何をしたか。石油の取り合いです。本当に、騙されてばかりですよ。50年前と何ら変わりない。「もう環境なんて気にするな。ロシアが優勢だから石油消費量のことなんて気にしてられない」ってね。私たちは、世界を救うと言う目標を失ってしまったんです。戦争や景気回復のために油田を掘っているだなんて、呆れてしまう……それ以前も、たとえばトランプがパリ協定を離脱しました。他の道に進んでいる余裕なんてないはずなのに。

—ちょうど今日、ニューヨークの空がオレンジ色になっていると、SNS上が大騒ぎになっていました。

さっきニューヨークの写真を見たんですが、まるでこの世の終わりのような光景が広がっていました。太陽はただの赤い球になっていて、道路の反対側はほぼ見えない。この時期にカナダで森林火災が起きるなんておかしくないですか? 本来は寒くて雨も多いはずなのに。これが現実です。来年から良くなる訳もないから、本当に怖い。一体どうすれば良いんでしょうか。

—今日は楽観主義の話から始めてみたのですが、やはり地球の現状に対して同じ態度でいることは難しい、ということでしょうか。

もちろん、希望は決して捨てません。どんなことがあっても希望と喜びを持ち続けること、それがまさに私のアートの一部なので。新聞と同じように、気持ちの見出しはつねに悲惨です。ただ同時に、喜び、希望、愛、色彩が存在している。それが人生というものですよね。 たとえば私はいま東京にいて、楽しい時間を過ごしています。展示会を開催して注目を浴び、人々を楽しませることができるのは幸せなこと。でも同時に、現実に何が起きているのかを知らないわけにはいかない。危機感を抱いてはいますが、私たちはまだここにいます。自分の人生を受け入れ、ベストを尽くさなければならない。その両方の思いが常に交錯していて、今まで以上にそれが自分のアートに及ぼす影響が強くなっているように感じますね。

—世の中が暗ければ暗いほど、ケニーさんのアートにある「光」をより強く感じます。そのコントラストによって作品がより大きな注目を集めているようにも思えるのですが、ご自身は社会とアートの関係性をどのように捉えていますか?

今の世界には闇が多すぎます。個人的な観点からいえば、これ以上闇を増やすべきはないと思うし、アートの上でも楽観主義を実践しています。そして、それは私自身のためにも必要なことなのです。

—社会的なメッセージをアートに取り入れる際、ダイレクトに見せるのか奥に潜ませるのか、そのバランスはどのように決めていますか?

私はアートを制作する際、意識的に計画を立てることはありません。朝起きたときに感じたことに従って行動する、それだけ。なので、自分が行きたい場所、行くべき場所に関する決断にしても、その時々の流れに任せることが多い。なので、何が起こっているのか、その時点では自分でもわからなくて、あとから振り返って意味を考えることがしばしばあります。というのも、私のアートは本能的に「未知なるもの」を許容していて、何がどこでなぜ起こるのか、完成するまではすべてが謎なので。自分の作品を見て何か意味を見出そうとする時もあれば、ただやるだけの時もある。悲惨な現実をテーマにする時もあれば、ファンタジーに徹する時もある。あるいは、とことん暗い気持ちにフォーカスしてモンスターになりたいと思うことも。

—先ほどもお話されていたとおり、アートは「何でもできる」から。

まさしくそういうことです。

—初期の作品に、蛍光色で包まれた空間が当時のディスコを彷彿とさせる「Cosmic Cavern」のシリーズがありますが、あれなんかは現実の「暗さ」に対する批評としても機能していますよね。

そうかもしれません。あれを発表した時は、原爆という恐ろしい残虐行為が頭にありました。人が住んでいるところに原爆が落とされるなんてことが日本で実際に起こるなんて、想像を絶します。そして現在では、プーチンがそれを使って他国を脅している。そんなことはとうてい看過できない。だから、時には、自分のアートを通じて攻撃する必要があるんです。

—今回の新作をはじめ、過去の作品でも時折日本語が登場しますが、これにはどういう意図があるのでしょうか?

日本語は視覚的に、グラフィックとして魅力的です。アートに使う言葉を選ぶ時は、スマホの翻訳アプリを使って日本語の新聞を読み、地球温暖化、石油、プラスチック汚染、福島に関連する記事を探す。意味が分からない分、すんなり自分の作品に取り入れることができるんです。もちろん新作に関しては、日本で展示することも日本語を使った大きな理由の一つですね。

—ケニーさんがアーティストとして本格的に活動を始めたのは、80年代のイースト・ヴィレッジでしたが、その年代や土地がアート活動にどのような影響を及ぼしたと考えていますか?

私がアートを始める以前は、ファッション、デザイン、音楽などが、その年代と強く結びついました。40年代、50年代、60年代、70年代。それぞれの年代に強烈な個性があります。しかし1980年代になると、その前のものを圧倒するようなムーブメントがなくなってしまいました。そこから、色々なものが混在し過ぎている時代に突入したのかもしれません。今はまるで、「創作の終わり」にいるような気がしています。その中で私がやりたいのは、アート史上のあらゆるムーブメントの断片を、捨てたり壊したりするのではなく組み合わせること。そうすることで、過去に反抗することなく、新しい視点を生み出すことができるんだと思います。

—そういえば先日、アメリカの最高裁は「(ケニーと80年代のイースト・ヴィレッジを共に過ごした)アンディ・ウォーホールのプリンス・シリーズは、リン・ゴールドスミスの写真に対する著作権侵害」との判決を下しました。この結果とプロセスについて、どう思いますか?

私は、すべての作品は人々に消費された時点でその人のものになると思っています。彼は写真を受け取り、別のものに変えた。そうだな……フォトグラファーにも反論の権利はあると思います。あまりに複雑なので答えは知りようがない、というのが正直なところです。ただひとつ、過去に存在していたものやインスピレーション源に対して敬意を表すことは、とても重要だと思います。最低限クレジットだけでも良い。もしかしたら、アンディの件もそれだけで問題にはならなかったのかもしれない。クレジットを通じてフォトグラファーの名前が世の中に広まれば、双方に利益があったのかも?どうでしょう、やっぱり分からないですね。

—ケニーさんがご自身の作品において他人の作品を直接的に取り入れることはないですよね。

もっと概念的に、霊感的に取り入れることが多いですね。商品やキャラクターなどを使うことはありますが、他のアーティストの作品はないかな。そこも絶妙なラインだし、まさに今はそこが問題視されているようにも感じますが。

—最後の質問です。 先ほどの「創作の終わり」の話にも通じるかもしれませんが、今「色々なことがやり尽くされてしまった」という無力感と闘っているアーティストは少なくないと思うんです。ケニーさんならその人たちに対してどんな声をかけますか?

自分にも経験があるので、そのもどかしさはよく分かります。若い頃も、成功した後も、アート界から「忘れられた」状態が何年も続きました。アーティストでいることは簡単なことではありません。その中で唯一考えるべきなのは、周りも自分自身も圧倒するような素晴らしい作品を生み出すにはどうすべきか、ということ。その感性をどう得るべきか、ということ。自分は何を伝えたいのか、ということ。逆に、アート業界、ギャラリー、将来のキャリアについては考えないでください。創作中にキャリアのことを考えるのは、自身のアートを殺しているようなものです。成功やお金など、余計なものはすべて切り離すしかない。これまでキャリア主体のアーティストも見てきました。けれど、その人たちはやはり長続きしません。アーティストを目指す動機が本物であれば、自然とそれは形になりますよ。アーティストはみな個性的で、自分の声を持っていて、それを表現する必要がある。その方法を発見することに、とにかく集中してほしいなと思います。