「死は人生のフィナーレである」ギャスパー・ノエが辿り着いた死生観

Gaspar Noé

photography: nils edström

interview & text: chikei hara

『カノン』や『アレックス』で鮮烈かつ挑戦的な描き方を世に知らしめて以来、常に映画界に揺さぶりを与える鬼才 Gaspar Noé (ギャスパー・ノエ)。12月に日本で一般公開される6作目となる長編映画『VORTEX ヴォルテックス』は認知症によって苦しむ妻と心臓病に侵された夫の最後の別れを淡々と、ゆっくりと破滅する姿を描く作品である。これまでのノエ作品で描かれてきた暴力やセックスを極端に取り除き暴力的に人生の終わりを突きつける本作は、誰に取っても当たり前に経験する病や死の冷徹さをそのまま描いてみせる作品であった。

「死は人生のフィナーレである」ギャスパー・ノエが辿り着いた死生観

Film

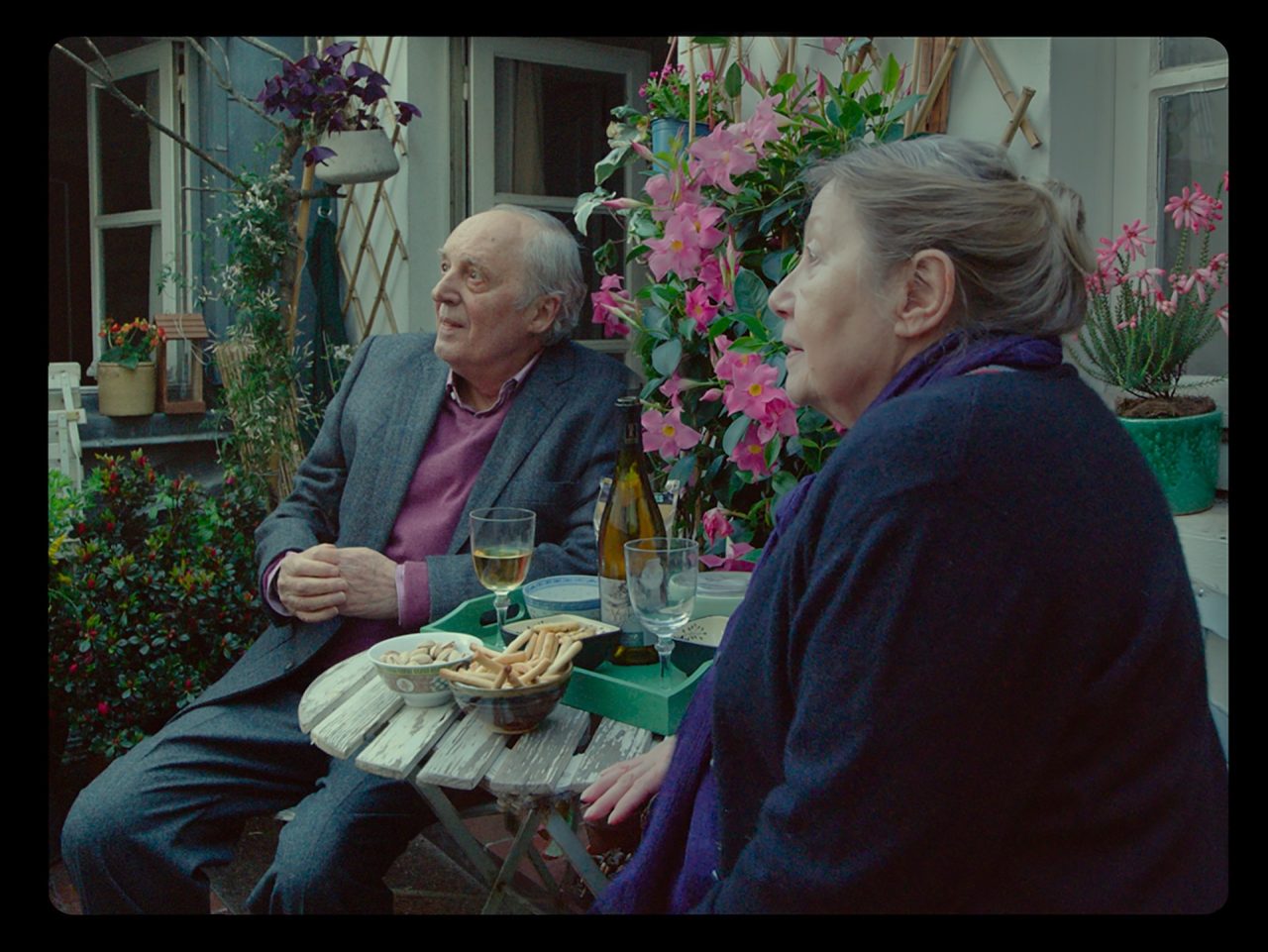

ホラー映画の金字塔である『サスペリア』や『インフェルノ』で知られる映画監督の Dario Argento (ダリオ・アルジェント) を主演として起用し、奇妙な三角関係を漫然と描いた映画『ママと娼婦』の名演で知られる俳優 Francoise Lebrun (フランソワーズ・ルブラン) のタッグは、まるでドキュメンタリーを見ているような自然な”違和感”をもつ夫婦の姿を演じている。

「この映画を見てとにかく泣いてほしい」と語る監督本人に、今作における表現の達成や近年の心身の変化について、対面で語ってもらった。

—この数年のうちに大きな経験や人生観の変化があったとお聞きしました。

実は3年半ほど前に、私は脳内出血を患い、生と死の狭間をさまよう体験をしました。死に近づく体験はあまりに強烈だったので、逆に死に対する恐怖が一切感じられなくなりました。今までにない体験を通して、人生についてある種冷静な見方ができるようになったと感じています。また病気を患った時期と重なるように、世界的に蔓延したコロナ・パンデミックを通して、身近な人が他界してしまうことも経験しました。客観的な死を通しても、人生はとても一過的なもので、亡くなったら何も残らないという事実が突きつけられました。『VORTEX ヴォルテックス』の作中で主演の Dario Argento が話している「人生は夢の中の夢である」という台詞はまさに本当のことです。

–『VORTEX ヴォルテックス』はどのような人に向けた作品ですか?

『VORTEX ヴォルテックス』は全ての人に向けて描いています。私がキャリア当初の2、3作目まで描いていた、一般の人を意識して子供でも見られるような内容に、今作もなりました。もちろん、まだ子供が見るには辛い面があるかもしれませんけどね。この映画で描かれているのは、多くの人が経験している、または今後経験していくであろう普遍的なシチュエーションであるが故に、最も辛い映画であるとも言えるでしょう。それ故に、この映画の目的は見てくれた人をとにかく泣かせることです。この映画で泣いてくれないと、これは失敗作になってしまう。この映画で笑えるところがもしあるとしたら、Dario が茶目っ気を出しているところくらいでしょうか。

—この映画では「夢」がひとつのテーマになっています。これまで夢についてどのように向き合ってきましたか?

病気で体を壊してから、アルコールの量を積極的に減らすなどして健全な生活を心がけていています。そうすると朝方に夢を見ることが多くなって、また印象が変化しました。夢の言語とは、世界各国のあらゆる人が普遍的に見るもので、色も無ければ理屈だった会話が成立せず、その人の現況がどこかに反映されていることを表します。私はそうした形で夢の言語を受け取ってきており、Luis Buñuel (ルイス・ブニュエル) が代表作『アンダルシアンの犬』で描いたシュルレアリスム的な夢のあり方にもとても強い感銘を受けました。『インフェルノ』で私が描いたような最強の悪夢というものも一方で存在しますが、今作では Dario に夢について研究する役を演じてもらうことで今までになかった夢の表現に成功した映画になったことを実感しています。

—スプリットシーンならではの効果も印象的でした。

前作の『ルクス・エテルナ 永遠の光』でもスプリットシーンによる分割を試みましたが、その時はどちらかというとコミックに近い楽しく効果的な仕掛けとして用いました。おそらく『VORTEX ヴォルテックス』で一番有効的な方法で使えた気がしています。スプリットによって空間的に分割されることで2人の心情的な分割も描くことに成功し、一緒に住んでいるけど心が離れている夫婦の心情を表現できたと思います。

—これまでの作品でも死について描かれていましたがどの様な死生観をお持ちですか?

『エンター・ザ・ボイド』を見てもらったら分かるように、私は死後の世界を全く信じていません。死は人生のフィナーレであって、『VORTEX ヴォルテックス』では静かな別れの様を描いています。

—老いによってこれまで積み重ねた時間や過去を失うことに恐れを感じますか?

私の母親はアルツハイマーで10年ほど前に亡くなってしまいましたが、父親は今年90歳になっても未だに画家として生活しながら、執筆活動にも活発に励んでいます。私もできれば父のように90歳を過ぎても現役で頑張れる人間でありたいと願います。父親という身近な存在のおかげで、老いに対する恐怖はあまり感じません。

—主演を務める Dario Argento と Francoise Lebrun はあなたにとってどのような存在ですか?

尊敬する Dario と Francoise と仕事することは私にとって夢のようで、自分自身に強いプレッシャーを与えることができたし、とても楽しく建設的な時間を過ごせました。彼らの自然な演技が見たくて撮影では2台のカメラを長回しし続けることでドキュメンタリーのような生活の在り様をそのまま切り取りました。作中に Dario が映画と夢について電話をしているシーンがありますが、実際に隣の部屋にいた人と30分ほど電話してもらっていくつかのシーンをセレクトしました。私と Dario とでは25歳くらい離れているので、それくらい離れた世代の姿を描きたいと思ってキャスティングしました。Dario と Francoise を通して人生最後の悲しみや悲嘆を描く事が叶いました。

—『VORTEX ヴォルテックス』に、どこか『カルネ』や『カノン』と近いイメージを感じ取りました。

『カノン』の方がもう少し楽しい内容ですが、描きたかったことがもしかしたら近いかもしれないです。いつも老若男女様々な人々を撮りたいと思っていて、数年前から年配の人の映画をやりたい気持ちが高まって今作は彼らに焦点を当てました。ちょうど最近『カノン』のデジタルリマスター版をパリで編集している最中で、また見直してみると新しい発見に気づきます。『カルネ』や『カノン』を共に制作した Philippe Nahon (フィリップ・ナオン) もコロナ・パンデミックで亡くなってしまいましたが、愛すべき人でした。

—次回作に対する意欲を教えてください。

次に撮りたいのはやはりドキュメンタリー作品です。『VORTEX ヴォルテックス』の製作を通して、ドキュメンタリーとフィクションでは全く仕事の仕方が違うことに気づきました。フィクションを組み立てる場合は物語をAtoZの順番を追って描けばいいので、ある程度先を見据えた予測がつきます。しかし、ドキュメンタリーの場合は、1ヶ月で終わるかもしれないし、もしかしたら5年かかるかもしれない。いま私が映画に求めているのはそうしたシーンを描くことです。