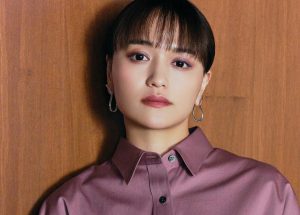

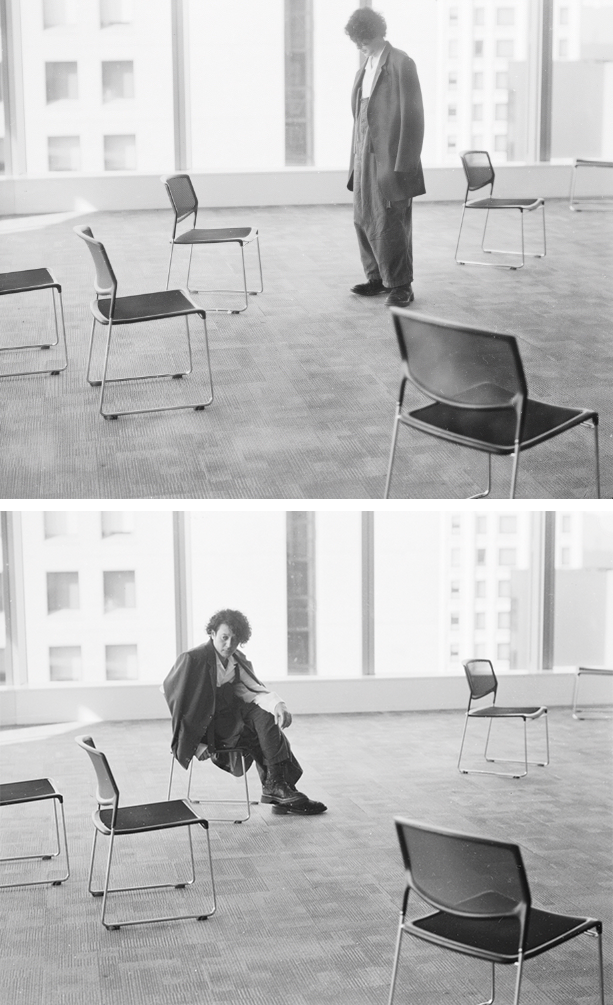

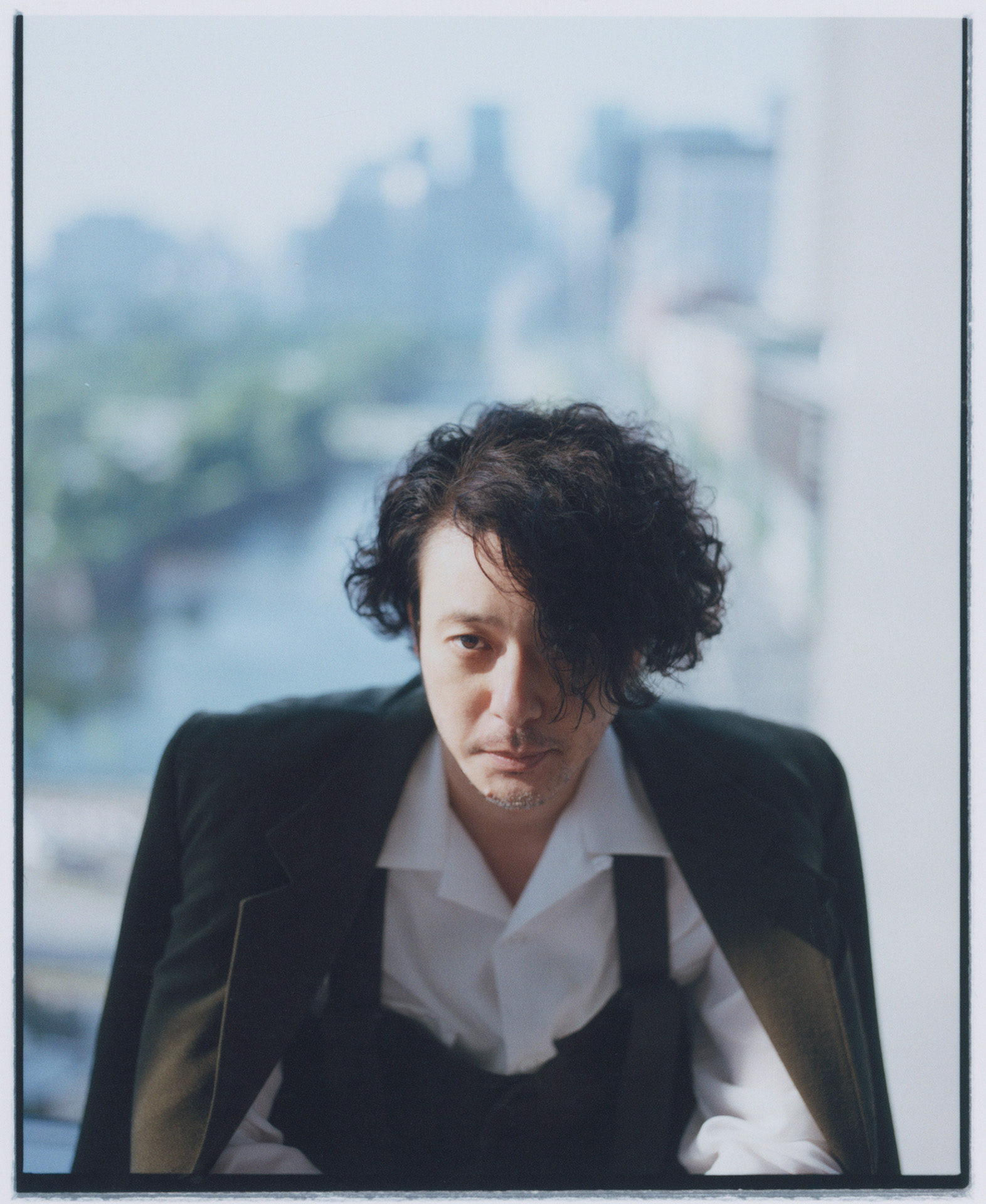

言葉の外側にあるもの。オダギリジョーが見つめた“感情がふれる瞬間”

Joe Odagiri

photography: Taka Mayumi

interview & text: Hiroaki Nagahata

舞台は、雨が降らない夏の長崎。それぞれに“心の乾き”を抱えた4人の男女が交差することで、ある事故をきっかけに硬直していた物語がじんわりと動き出す。

長編デビュー作である前作『そばかす』で映画ファンをうならせた玉田真也が監督と脚本を務め、主演にオダギリジョーを迎えた『夏の砂の上』は、まさしく映画でしか表現しえないような、言葉の外側にある動きやニュアンスにこそ目がいく豊潤な一本に仕上がった。はたして、決して派手ではないが確実にスペシャルなこの雰囲気は、どのようにして作り上げられたのか。本作の脚本を読んで即座に共同プロデューサーの役割を買って出たというオダギリに、その詳細を語ってもらった。

言葉の外側にあるもの。オダギリジョーが見つめた“感情がふれる瞬間”

Entertainment

—オダギリさんは、本作の主演およびプロデュースを請け負った理由として、「とにかく脚本が良かったから」とお話されていますが、その脚本は原作である戯曲から構成に少なからず改変が加えられています。本作を実際に映画化するにあたって大切にされた要素、あるいは映画にする必然性についてどのようにお考えでしたか?

そもそも監督の玉田さんが『夏の砂の上』の戯曲が大好きで、実際にご自身の劇団でも上演されているんですが、そんな彼が本作のプロデューサーである甲斐真樹さんに「ぜひ映画にしたい」という思いを熱く語ったことから、今回の企画が動き出したものだと聞いています。舞台はその性質上、ワンシチュエーションであり、セリフは基本的に変更しないなど、ある程度の縛りの中で演出家のオリジナリティを発揮して行くのでしょうが、映画はすべてが自由です。今回は、原作への愛というものをベースに、玉田さんの解釈で大きく自由に広げていった印象がありますね。

—玉田さんの個人的な解釈とは、具体的にどのようなものだと受け取られましたか?

希望……と言い切って良いか分からないんですけど、彼自身が持つこの作品に対する『希望』を表現するには、舞台ではなく映画という自由なフォーマットに落とし込む必要があったんじゃないでしょうか。映画は舞台と違い、シーンが変わる度に景色も変わり、描ける事が圧倒的に増えますよね。舞台では想像するしかなかった事柄を、映画では実際に視覚化できるわけですから、表現が無限に広がります。ここに出てくる人たちは、ポスターにあるコピー通り「乾いた心」をそれぞれに抱えていると思うんですけど、だからといって希望のない映画だと思われたくはなくて。最後には希望が感じられるようになれば良いなと思っていました。

—その“希望”について、この言葉は人によって受け取り方が異なりますよね。この作品に出てくる4人のキャラクターにしても、けっして優れた人間として描かれてはいない。それぞれ、どこかにしんどさを抱えているような人物たちです。で、そういう人たちが描かれていること自体が希望なのか、それとも物語的に「こういう方向に向かっていけば、観る人が希望を感じられる」というような構造があるのか。オダギリさんご自身は、この作品の中でどこに希望的なものを見出されたんでしょうか。

おっしゃる通り、希望の捉え方って人それぞれですよね。だから面白いと言えるんでしょうが。ただ、なんていうか……固まっていた空気がふっと解き放たれていく瞬間。それって単純に、希望と呼べるんじゃないかなって思うんですよね。何かが変化していくことそれ自体が、希望と言える気がします。多分、それって人間が本来持っている楽観的な感覚なんでしょうね。「きっとこれから良くなるんじゃないか」って思えること。生きていく上で、そういう感覚はどうしても必要なんだろうなって思います。

—それはすごくしっくりくる話です。というのも、本作の冒頭で、治が家に帰るときにトボトボ歩いてるシーンがすごく印象的だったんですけど、そのあと阿佐子と優子が家に訪ねてきたあたりでもう、ある種の希望が生まれてる気がするんですよ。何かが混ざりはじめてるといいますか。彼が生き生きしてきたようにすら見えました。そういう意味で本作は、希望的なところに向かうのではなく、そもそもそこから始まるともいえる。

そうかもしれないですね。

—今回、オダギリさんは俳優としてだけでなく、プロデューサーとして自分の経験値を注ぎ込んだというコメントを拝見したのですが、具体的にどういった部分なのか教えていただけますか?

僕は自分の作品を作る際に、脚本も書きますし、編集や音作りにもかなり時間をかけて作り上げて行くんですよ。正直なところ、撮影現場よりも「ポスプロ」といわれる仕上げの作業が好きなんです。だから、本作でも編集だったり音作業だったりが自分の力の出しどころになってると思います。

—編集で気にされるのは主にどの部分ですか?

自分が一番大切にしているのは、観てくれる人の目線です。カットの切り方、繋ぎ方に関しても、基本的には目線をどう誘導するかを考えます。ここで何を見せたいか、観客にどこに注目してほしいか、そのあたりは編集で決めて行ける事なんです。もちろん、場面によってはワンシーン・ワンカット、つまり編集の狙いではなく、長回しでじっくり見てもらう方法をとるべきシーンもありますが。

—1999年に戯曲として発表された本作を2025年に映画化するにあたり、時代による価値観の変化についてはどのように反映しようと考えていましたか? そもそも今作は時代設定が曖昧ですよね。

僕も、監督と打ち合わせをした時に「時代設定をどう考えてますか?」と質問したのを覚えています。その時、監督は「現代に書き換えるつもりです」とおっしゃっていたので、90年代をそのまま描いたわけではないのですが、だからと言って令和の現代性が必要だったとも思わないんですよね。

—そうですね。スマホが出てくるわけでもないですし、かといってものすごくアナログかというとそれもよく分からない。

もしかしたら、監督の中でそこまでハッキリと示したくなかったのかもしれません。この作品が持つテーマやメッセージはあくまで普遍的なものなので、必ずしも時代を明確にする必要はないんでしょうね。

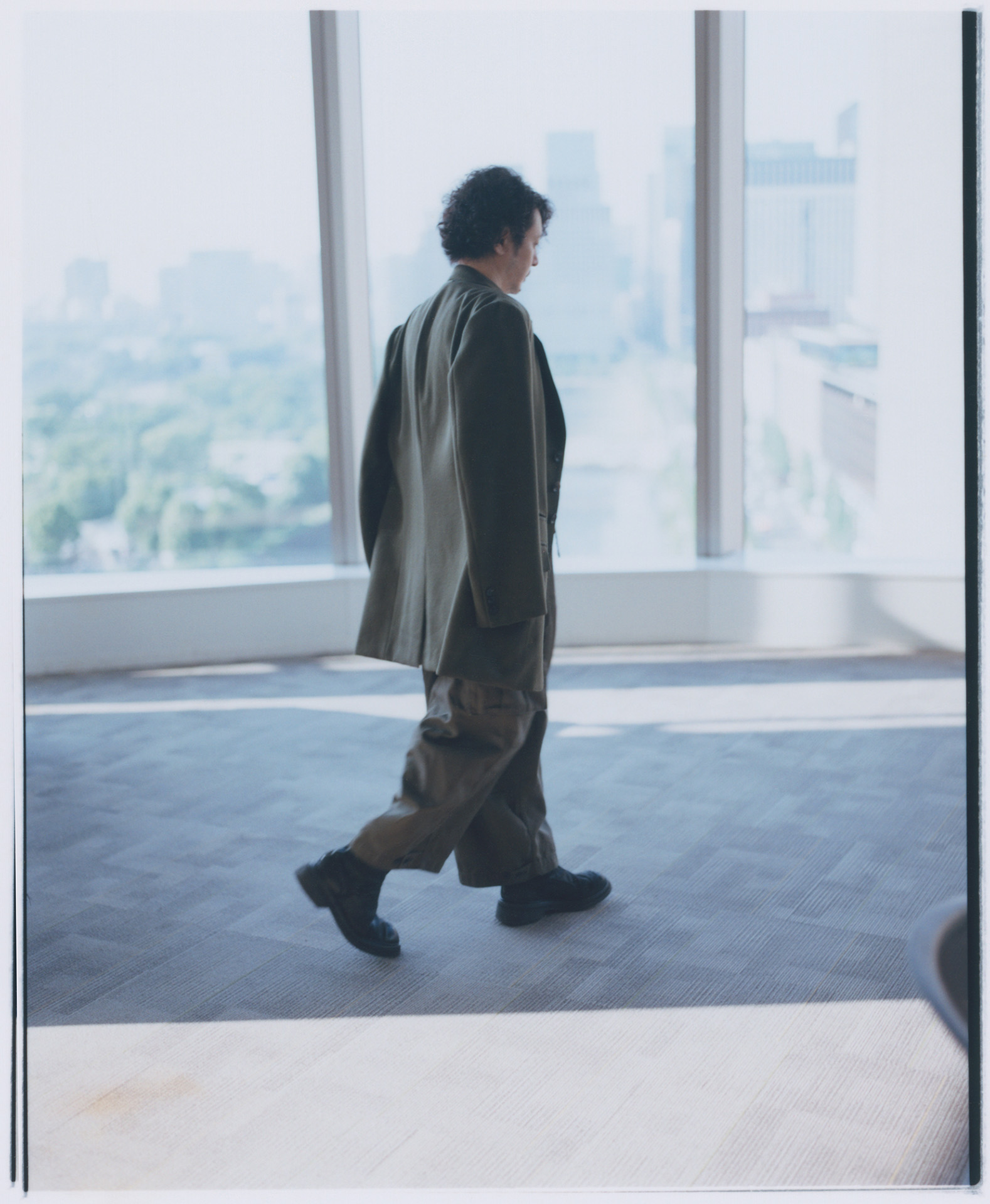

—オダギリさんは公式のインタビューで、「2000年代にあったような日本映画を取り戻したい」というようなお話をされていました。まさしく本作の雰囲気やテンポは当時の名作を彷彿とさせるところがある。続いてほしいとこでちゃんと続くし、切れてほしいとこで切れる感じがするんですよ。ひとつひとつのシーンが過不足なく、有機的につながって絶妙な感情を生み出しています。中でも、家から出てどこかに向かったり、あるいは出先から家に帰っていく移動のシーンが象徴的で、非常に贅沢な間の取り方をしていますよね。

もともと日本映画はそういうゆったりとした見せ方で、日常や心の機微を描いて来たと思うんです。国外からも、おそらくそれが日本映画の美しさであり面白さだと捉えられて来たはずです。小津安二郎さんの作品なんかも、そうした時間の流れに加えて独特の編集という意味で注目されたんでしょうね。例えば象徴的な正面のカットバックだって、映画のメソッド的には「イマジナリーラインを超えている」と言われるものですが、小津作品独自の雰囲気を生み出しています。そうしたオリジナリティが面白がられたのでしょう。僕が俳優として育ててもらった2000年代初頭には、そういう個性や自由度の高い作品がまだ許されていましたし、日本映画らしい時間の流れで描かれた映画がよく見られました。そして本作は脚本の時点でその雰囲気をすでに持っていたので、自分が参加するのであれば、あの時期に体験した日本映画らしさを継承できるだろうと思ったんです。

—そこは玉田監督とも共有していたんですか?

そうですね。監督も「あの頃のような作品にしたい」とおっしゃっていました。だったら、自分が多くの作品から学んだ事、経験した事を伝えてあげられるだろうなと。ひとつの例ですが編集でいえば、ひとつのカットをなるべく長く使うように考えました。カットバックの切り返すタイミング、編集点についても進言させてもらいました。どっちの顔をどこまで残すのかによって、観る人の受け取り方や感情が変わってきたりするんですよ。

—これまでのお話を伺ってると、俳優として、共同プロデューサーとして、監督をずっと見つめ続けながら、彼が本作を通して表現したいことに対してレスポンスを返していく積み重ねでもあったのかなという風に思うのですが、玉田監督の作家性をオダギリさんはどのように捉えましたか?

すごく真面目で、作品に誠実なんです。見た目もなんだか文学少年みたいだし、周りから自然と愛される人だろうと思います。スタッフやキャストが玉田さんのために何かしてあげたいという気持ちになるんですよね。実はそれって、物作りの中心にいる人にとっては必要な能力だと思うんです。あと、普段は舞台をやっているからなのか、映画に対して希望を持っているように見えるんです。それが逆に、普段から映画をやってる側からすると新鮮で。そっか、映画ってまだそんな希望あるんだ、と思わせてくれる事もありましたね。

—今は様々な人の主張や意見が表立って交錯する時代なので、直接的なメッセージではなく、作品を通してしか言えないことも多いような気がするのですが、現代において俳優がはたす役割についてどのようにお考えですか?

いや、そもそも俳優に果たすべき役割があるのか、考えた事もありません(苦笑)。まったくわからないですが……、語弊を恐れずに言えば、僕らの世代からしても昔は良かったなと思うんですよ。例えば、昭和では勝 (新太郎) さんのような、ああいう人たちの豪快な生き様って面白かったですよね。ああいった枠にとらわれない個性を僕らも面白がっていたし、その在り方が俳優としての魅力や芝居につながっていたなと、同業者として認めざるを得ないんですよ。で、僕らの世代はそういう先輩の話を聞きながらも、同じことは許されなくなっていって。その抑制がどんどん強まって、いまの俳優たちは一回でも失敗したら世間から集中的に叩かれますよね。何なら過去の失敗をわざわざ引っ張り出してまで叩こうとしたり…。そんな社会の中で自由な発想や表現が生まれるのか、疑問に感じてしまいます。悪行の言い訳にするのは良くないと思うんですが、だからと言って優良で善人な表現者ばかりの中で優等生的な作品が作られても、僕は特に観たいとは思いません。叩かれることを恐れて挑戦を避けるような世界は面白くないと思っています。

—そのお話は端的にいうと、ノスタルジーに関するものですよね。私も映画に限らず、ポップカルチャーにとっての「夏」って、いつだったんだろう? みたいなことを最近よく考えるんです。

夏?

—つまり、いちばん明るくて、熱量の高い季節としての夏ですね。そういう「夏」みたいなものが、もう過ぎてしまったんじゃないかという感覚が、今いろんなところで語られている気がしていて。たとえばアメリカ映画でも、70年代とか80年代を舞台にした現代劇じゃない作品が増えている。「無理して今を描く必要性もないんだ」っていう空気があるように感じるんです。

なるほど、そういうことですね。

—本作も、どこか「時代に取り残されてしまったものが、それでもどう生きるか」というテーマが薄く根底に流れているように感じました。具体的に言うと、治は仕事を追われた後、新しい場所に踏み出せないといった状況にある。そのなかで、懐古的な感覚が、この作品ではむしろ肯定されている印象がありました。ただ、今を生きていく上では、どうしても「今を肯定しなきゃいけない」「未来に向かわなきゃいけない」と思ってしまう中で、オダギリさんとしては「あの頃は良かったよね」的な感覚を今の表現として扱う際に何を考えていますか?

例えば、子供の時に見た景色だったり、面白がってたテレビ番組だったり、自分が見聞きして感情を動かされたものって、明らかに自分の中に溜め込まれていきますよね。そういうものって表現する際も、無意識にそこから引き出されてくるもんだと思うんです。で、それを否定することは難しい。過去の記憶を含めながら自分の個性ができていくんだと思うので。

—はい、そうですよね。

自分もかつて『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』という作品を作った時に、自分が好きだったものや、そこから生まれた美意識を色々と詰め込んだんですけど、やっぱり同世代の人がすごく面白がってくれたんですよ。同じようなものを見て、影響を受けかっこいいと思って来た一種の共感なんでしょうね。それはつまり、前の世代のクリエイターたちが作ってくれたものを自分たちが引き継いで、形を変えて現代の表現に落とし込んでいる、とも言い換えられる。そうして時代は回っていくんだな、文化ってそういうものなのかもしれないと捉えています。

—では、意識的にいまの時代にあわせて目新しいことをやろうということではなく、自分の中にすでにあるものをちゃんと表現しきることに重点が置かれている、と。

そうですね。もちろん今の時代にあったアウトプットにしようとは思っていますが。

—具体的にいうと、どのあたりのポイントですか?

今の時代だからこそできることを取り入れる、ということですね。映像でいえば、今は撮影機材も技術も進化が早いですからね。編集でもあらゆることができるようになって、本当に思いのままに遊べるんです。それをちゃんと有効利用することで、現代性を感じられるものになると思っています。

—なるほど。では俳優としての演じ方の面で、「いまはこういうテンションで演じた方がしっくりくる」といった現代性を意識することはありますか?

今回でいえば、(持田隆信役を演じる) 光石研さんがものすごく過去性の (笑) 田舎のおじさんに徹してくださるので、そのタイミングやテンポを少し変更するだけで現代性は十分作れていたと思っています (笑)。

—本作でもやっぱり光石さんの存在感はすごかったですよね。

本当にすごいんですよ。…うーん、でも、どうだろう、実際のところ僕は特に何も考えていないのかもしれません。もちろんある程度の準備はして現場に挑むわけですが……その場で共演者の方々と何が生まれるかということを楽しみに現場に行っているので、前もってプランを立てるタイプではないんです。現場ではもちろん現代性なんて1ミリも考えないですし、その場の即興的なやり取りを望んでいるだけの役者なんだと思います。

(C)2025映画「夏の砂の上」製作委員会

—それでも「なんとなくこうなったらいいよな」という着地点は目指していたわけですよね。最終的にそこにたどり着けるかどうかって、何が一番の決め手になると思いますか?

「“振り”があって“オチ”がある」というような台本の構成や各シーンの目的を、役者がきちんと理解することは絶対に必要です。脚本がどういう意図で構成されているか、全体がどうなっているのか。国語の授業のような話ですが(笑)、役者もただ現場に行ってセリフを言うだけでは、作品として目指すところには辿り着けないですからね。自分は脚本も書くので、その辺りは一段とシビアなタイプではありますね。

—この映画、明るいか暗いかと聞かれると、ちょっと一言では答えられないなと思っていまして。冒頭に「作品を明るい方向に持っていきたい」という話がありましたが、例えば、何人かの登場人物がオーディエンスみたいに背景に映り込んでいて、手前の2人が演じている場面があるじゃないですか。具体的に言うと、阿佐子が「優子を預かってほしい」と治にお願いするシーンとか、陣野茂子が治に詰め寄るシーン。そこにはコメディのタッチがあると思うんです。そのあたり、“笑い”のさじ加減について現場で話し合ったり、オダギリさん自身の中で考えたことってありましたか?

笑いについて、監督と特別に話し合ったことはありません。ただ、全体的に「なるべく長回しで撮ろう」という共通認識はありましたね。カットを細かく割らずに、ひとつのカットを充実させて、見せられるものはできるだけそのまま見せましょうと。そうすると、どうしてもオーディエンス的な存在が必要になってくるんです。周りの人のリアクションとか、今何が起きてるのかってことも含めて、1カットで見せるのが目的ですからね。それが上手く機能すれば、前で行われている芝居と、その奥でリアクションする人たちのバランスによって、確かに笑いになるとは思いますね。

—最後の質問です。今回はプロデューサーとしても参加されていますが、オダギリさんは監督の補佐役的な役回りをされたと資料で読みました。このチーム全体、演者も含めて、オダギリさんからみてどういうチームだったなと感じますか?

撮影の月永雄太さんや録音の山本タカアキさんは、僕と同い年なんですよ。また、むかし冨永昌敬監督の『パビリオン山椒魚』(2006年) で一緒だったメンバーでもあり、その頃から日本映画を生き抜いた仲間たちなんです。さっきも話に出ましたけど、2000年代初頭の映画の雰囲気をこの作品に持ち込みたいという思いがあったので、当時の空気を知ってる古い仲間たちが集まってくれたのは必然だったのだろうと思っています。メインプロデューサーの甲斐さんを始め、みんなが玉田さんにあの頃の日本映画を継承する意味合いを持つ作品になったのかも知れません。