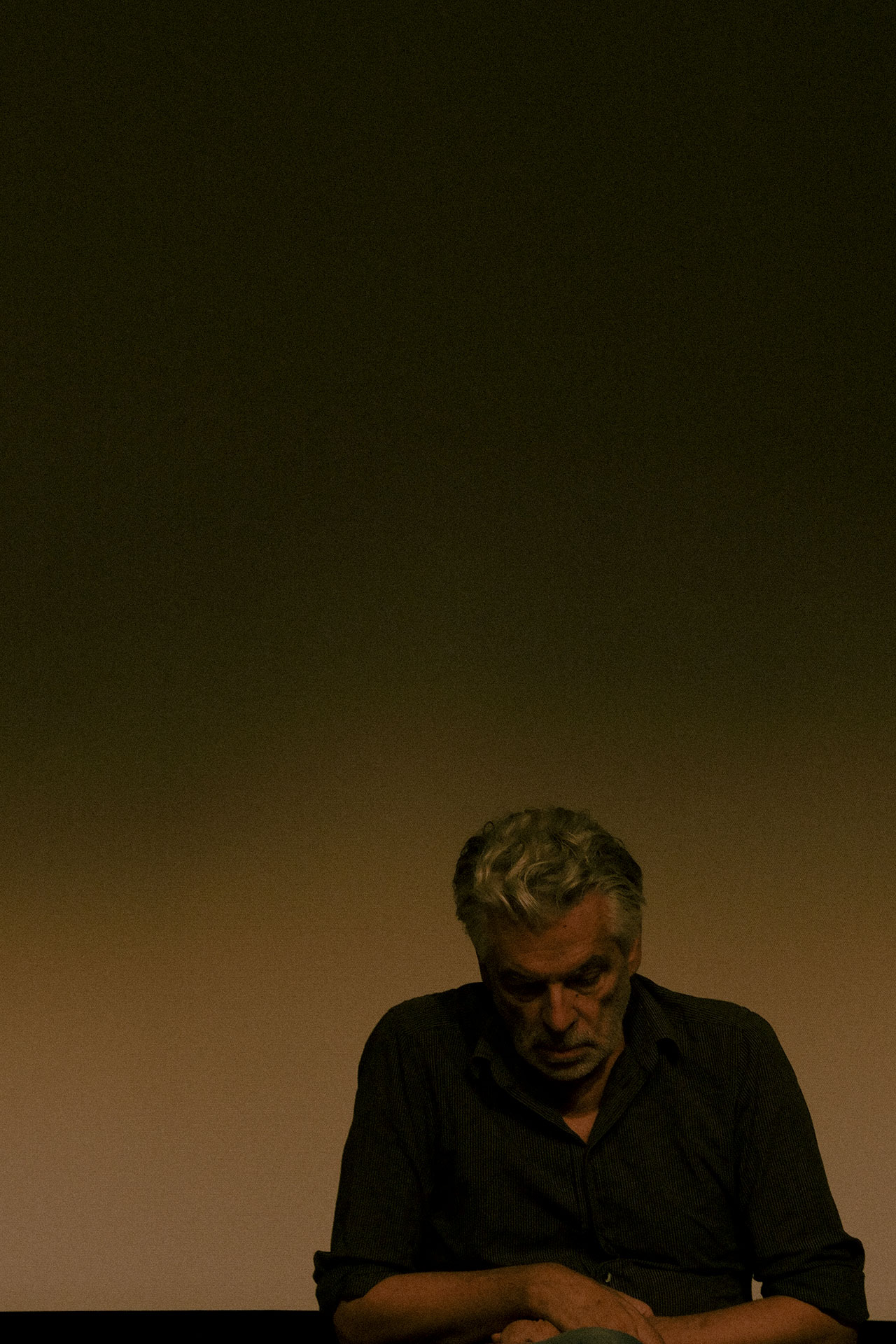

光と影が織りなすリアリズム。映画監督ペドロ・コスタが映す、魂の陰影

Pedro Costa

photography: rei kuroda

interview & text: yiqing yan

ポルトガルを代表する映画監督 Pedro Costa (ペドロ・コスタ) による個展「総合開館30周年記念 インナーヴィジョンズ」が12月7日 (日)まで東京都写真美術館で開催されている。本展は、同氏にとって日本で最大規模のものであり、東京の美術館での個展としても初めての試みとなる。初期作品『血』(1989)や『骨』(1997)から、旧ポルトガル領アフリカのカーボ・ヴェルデの移民コミュニティを描いた『ヴァンダの部屋』(2000)、近年作『ホース・マネー』(2014)や『ヴィタリナ』(2019)に至るまで、その映像は一貫して社会から疎外された人々の生活を長年にわたり誠実に撮り続けてきた。薄暗い画面の中で、日常の息づかいや感情の輪郭を静かに浮かび上がらせ、光と影の微細な濃淡を通して登場人物の孤独や抵抗、場の空気をじわりと伝える独特の映像体験は、観る者に深い余韻を残す。

「周りが暗いほど、光の陰が目に入る。それは決して暗闇ではない。」──そう語る彼に、映画作りにおける「光」の当て方について聞いた。

光と影が織りなすリアリズム。映画監督ペドロ・コスタが映す、魂の陰影

Portraits

—展示の話から始めたいと思います。非常に印象的な展示でした。呪いをかけられているような不穏な空気の中で、本能的なエネルギーが暗闇を膨らませていました。圧倒されるままに音が空間全体に広がり、視覚と聴覚が全方位に届く体験は、外から東京を訪れた人の体験談を思い出しました。そうしたことは意識されていましたか?

特にそういう意図はありません。ただ、最近は音楽と関わることが多く、音楽と映像を組み合わせた作品を作ったり、女性たちに歌ってもらったりすることもあります。だから今回の展示には、音楽的な没入感を補う空間を作りたかったのです。

—確かに、とても暗い空間でしたね。

そう。あの空間には「暗さ」が必要なんです。映像の光も決して明るくはない。ときに見えにくいくらい。でも、それがいいんです。

—映像に登場する人々や情景は、見ていて苦しくなる瞬間もあるのに、なぜか目を離せないんです。

それは一種の「詩的な観察」と言えるかもしれません。人生のあまり見られることのない一瞬への詩的な印象です。彼らの顔や目つき、態度は、しばしばテレビでは「悲劇」と結びつけられる。ドラッグ、移民、死。けれど、私が撮りたいのはそうした「物語」ではなく、彼らが考えている瞬間、歌っている瞬間、ただ生きている瞬間なのです。

—それで言うと、何年にもわたり同じ人物を撮り続けるというアプローチは、あなたにとって必然的なのでしょうか?

そうですね。私にはそれ以外のやり方が考えられなかった。映画監督にもいろんなタイプがいます。生涯同じ場所を観察し続ける猫のような人もいれば、世界中を飛び回る人もいる。私は前者に近い。観察し続けるタイプです。たとえば日本にも、狭い居間という空間の中で、家族や社会の中の人間関係をひたすら見つめ続けた監督がいましたよね。

—小津安二郎でしょうか。あなたの映画は、すべてを見せ尽くしているようでいて、奥にまだ何かがあるように感じます。

ええ、私自身もいつも同じ場所に戻っていくような感覚があります。

—私の祖母の家はとても細い路地にあって、ずっと取り壊されると言われ続けてきました。でも、20年経っても何も変わらない。そういう宙ぶらりんの状態が続いているんです。あなたの作品を見ていて、それを思い出しました。

興味深いですね。けれど実際には、あのようなスラムはもうほとんど存在しません。多くの人は再開発で高層住宅に移されましたが、そこでの生活を嫌う人も多い。かつてのような隣人同士の連帯が失われてしまったからです。分断や疎外は権力の戦略でもあります。

—スラムのような場所で、逆に「個人の空間」を持つのは難しいですよね。みんなが同じ空気を共有していて、逃げ場がないというか。

ええ、まさに今回の展示にある作品は、そのアイデアを詩的に変換したものなんです。音や匂いが空気の流れに乗って漂うように、映像や感覚も空間を循環していく。つまり、品のない安っぽい香水がいつまでもまとわりつくように、イメージ、匂い、感覚が共有される状態を、建築そのものの中で作りたかった。

—『ヴァンダの部屋』(2000)はデジタルカメラで撮りましたよね。デジタル撮影が一般的になった今、被写体よりもカメラという媒体のチョイスが先走って、人物像が平面的に見えることもあるように思います。ペドロさんの作品は、ローファイでありながら豊かな生命感があります。それに関してどう思いますか?

具体的な方法論やセオリーなんてありません。ただ、カメラは「芸術の道具」としてではなく、「リサーチの道具」として使いたいと思っています。昔はそういう監督や写真家がたくさんいましたが、いまはほとんどいません。私は表面だけをなぞるのではなく、「底」まで入り込みたいんです。

同じ場所で時間を過ごすことで少しずつ関係が生まれますが、私は「彼らの一員」にはなれないし、なるべきでもない。カメラがあることで、どうしても権力の関係が生まれます。何かを押し殺すのではなく、バランスを取ることが重要なんです。現実が強く出ることもあれば、自分の影が強く出すぎることもある。そのたびに調整し続けるしかありません。それは芸術的な問題というよりも、生き方そのものの問題です。どう人と関わり、どう感じ、どう行動するか。私はただ映画を作っているわけではない。映画以上のことをやっているんです。

—本展のタイトルの母体にもなった、Stevie Wonder (スティーヴィー・ワンダー) によるアルバム『インナーヴィジョンズ』について言及されていましたよね。「悶絶の中にある尊さ」に心動かされ続ける、と。

そうですね。絶望と希望、その間で常に感情を揺らし続けないといけない。私たちの仕事は「見ることを可能にすること」です。観察し、記憶し、伝える。もしそれをやめてしまえば、映画は終わりです。このあたりの映画は少し病的かもしれませんが、それでも”やり続ける”という態度を示すことが必要なんです。

—現代では「見る」こと自体がどんどん難しくなっていますよね。

本当にそうです。刺激や騒音が多く、人の声が届きにくい。そのため真剣に映画を作ることが、ますます難しくなっている。だからこそ、私はいま音楽に取り組んでいます。長い年月をともに過ごすうちに、あの場所も、そこに生きる彼らも、私にとっては「人」という言葉と同義になっていったんです。

けれど、その生活はもう終わりを迎えつつある。質素な住居や共同体のメンタリティは、どこにも見つからない。だから私たちは「想像上の空間」を作って、もう一度過去や抽象的な感情に立ち向かおうとしている。言葉ではなく、歌や音で。

—最後の質問です。それでも映画というメディアを選んだ理由はなんですか?

若い頃から映画が好きでした。溝口健二や Orson Welles (オーソン・ウェルズ) を観て、「動きの中で思考する」ということに惹かれたんです。最初の映画を撮ったとき、すぐに気づきました。「映画は音楽や絵画のように一人でできるものではない」と。けれど、誰にも理解してもらえず、手助けを求めることすらできない孤独な状況に置かれることも日常茶飯事です。常に他者と関わり、現実の汚れた部分──お金や車の移動、制作体制などと向き合わなければならない。だから私は、別の形を模索しました。自分が信じられる場所と方法を見つけ、映画づくりを再構築したんです。

あの人たちは、純粋なんです。搾取されている立場にいる以上、私は彼らに映画の「愚かさ」をそのまま持ち込むことはできない。そこには、もっと誠実で、まっすぐな意図が必要なんです。