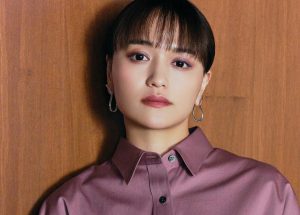

もので溢れる世の中に、普遍的に愛される名品を。SOÉJU k デザイナー 森下公則が描く次のステージ

Kiminori morishita

photography: Yudai Kusano

Interview & text: Keiichiro Miyata

2003年にデザイナーとしてデビューしてから、瞬く間に世界のファッションシーンに名を刻んだ森下公則。今もファッションの第一線で活躍し続け、自身の名を関した kiminori morishita (キミノリモリシタ) や、08sircus (08サーカス) を手掛ける。2025年秋冬シーズンから、新たに D2C ブランド SOÉJU (ソージュ) とのコラボレーションライン SOÉJU k (ソージュ K) のデザイナーにも就任。

次のステージに歩みを進める、森下氏が今考えていることとは? また、変わらない美意識に迫る。

もので溢れる世の中に、普遍的に愛される名品を。SOÉJU k デザイナー 森下公則が描く次のステージ

Portraits

– デザイナーとして影響を受けた人物はいますか。

この道に進むすべてのきっかけは、前職の師である、加藤和孝先生 (テット・オムの創業者) です。流木のように流されるままに、あっちに漂着して、次はこっちに漂着して、と生きてきたので、まさかファッションデザイナーになるとは自分では考えてもいませんでした。そんな中、加藤先生のもとで10年くらいパターンナーを務め、生地選びや縫製から現場にデザイナー自ら足を運び、作り手の意図することを伝え、服作りのすべてに関わることで、ようやく自分が納得できる服が出来上がることを教わりました。そうやって出来上がった服は、加藤先生らしいデザインと世の中で評価される。この過程も見て学び、ある時に「自分でやってみたら」と声をかけられたことがきっかけで、その流れに身を任せてデザイナーとしてデビューしました。それから20年以上が経ちますが、服作りの基本となる“自ら現場に入り、全てに関わる”姿勢は今も変わりません。

– 他に影響を受けたものはありますか。

もう一つは、27歳の時に読んだ本『あるヨギの自叙伝』 (著者:パラマハンサ・ヨガナンダ) です。後に、スティーブ・ジョブズがこの本をバイブルにしていたことが世に広まったので知っている方も多いと思います。私自身がまだ未熟で精神を病んでいた20代の頃に手に取り、学校では習わなかった「人としてあるべき姿」を知るきっかけになり、価値観が大きく変わりました。それから少し時間が経ち、6年ぐらい前から生活に瞑想も取り入れるようになりました。

– 自身の服作りの哲学は何ですか。

人間と社会の関係性を布で表現すること。これは、デザイナーとしてキャリアをスタートした頃から変わりません。特定の場所や秘密の場所でしか着られないような服ではなく、例えば地下鉄で着られるような大衆性があり、都市の風景に溶け込むカモフラージュ性がある服であることが大前提です。加えて、触れた瞬間に服作りに携わる職人の熱量が伝わる、その矛盾を内包している服に仕上げることを常に考えています。目に見える派手さや華やかさが表現された服ではない、シンプルに縫って終わりの服でもない、ひと手間、ふた手間と人の手が加わることで職人の熱量が伝わる服。そういった仕上がりを目指しています。

– 自身の服作りに欠かせないものは?

理想とする服を作るうえで、腕のいい職人は欠かせません。ただ残念ながら、どこも担い手不足で、これまで取引をしてきた職人が次々に引退、または廃業をしているのが現状です。例えば、奄美大島の泥染は、鉄分を多く含む土壌と車輪梅の木屑でシルクを煮ることで、茶色がだんだんと深い色になり、最終的には真っ黒に染まる伝統技法で、出来上がったシルクは大島紬と言われ、古くは大名に献上されていました。通称、48回染めと呼ばれる大島紬があったりして、同じ染色工程を何十回も繰り返すことで、大地の真っ黒を表現していたのですが、数年前から藍染を取り入れて簡素化された泥染が行われるようになっています。それがホンモノと呼べるのか。永久に変色せず、親から子、さらに孫へと何代も引き継がれてきた大島紬は、職人と共に姿を消しつつあります。これは日本の服作りの現場に限った話ではなく、世界どこも。もはや、腕のいい職人は絶滅危惧種と言える状況です。私たちデザイナーの表現の幅が狭まる危機的な状況だと、感じています。

– デザインのアイデアはどのように生まれていますか。

「今ってこんな気分だな」、「世の中ってこんな感じだよな」といった漠然と感じているムードがあって、それに関わるものを自分の頭の中にある“器の中”に次々にインプットしていって、時にミックスしたりしながらイメージを膨らましていくと、ある時にひらめきみたいな瞬間がやってきて、アスリートで言うゾーンみたいな。それを機に、デザインのアイデアが滝のように流れ出る。この繰り返しで、アイデアは枯渇せずにキャリアを積み重ねてきました。

– 今の時代をどのように捉えていますか。

もので溢れる世の中なのに気持ちが貧乏になっているように感じます。そんな風に、ものの豊さと、精神の豊さが比例していない時代だなと。また、環境問題や戦争により、さらなる分断が起こり、漠然と不安が漂っている。私にできることは少ないけど、作る服がほんの少しの手助けになればいいと思います。

– 新たに始まるコラボレーションライン SOÉJU k を引き受けるにいたった経緯は?

SNS の普及により、瞬発的なトレンドを追い求め、時代の移り変わりの速さがまるで暴力のように、じっくりともの作りに取り組む者たちの悩みの種となっています。ワンシーズンで消費されるものではなく、セールを行わず、ブランドの名作を増やすようにコレクションを展開する SOÉJU k なら、3年から5年、場合によっては10年かけて、生み出した服をさらなる名作にアップデートし続けられる。先進的なブランドでありながら、ある意味、時代と逆行した商品開発や流通のシステムに魅力を感じ、今回の試みをお引き受けしました。

– SOÉJU k が大切にしている価値観や世界観はありますか。

消費者の悩みや願望から服をデザインする SOÉJU では、長らく “I like the way I am.“ (ありのままの自分に心地良い) をブランドフィロソフィーに掲げてきたことを聞きました。SOÉJU k の基軸も、同じ。消費者の悩みや願望を叶えるために、素材や縫製、パターンなど、どんな手段や方法を用いるか。その手立てとして、私のキャリアや生産背景、そして美意識を注入しています。

– SOÉJU k が目指す理想のワードローブは?

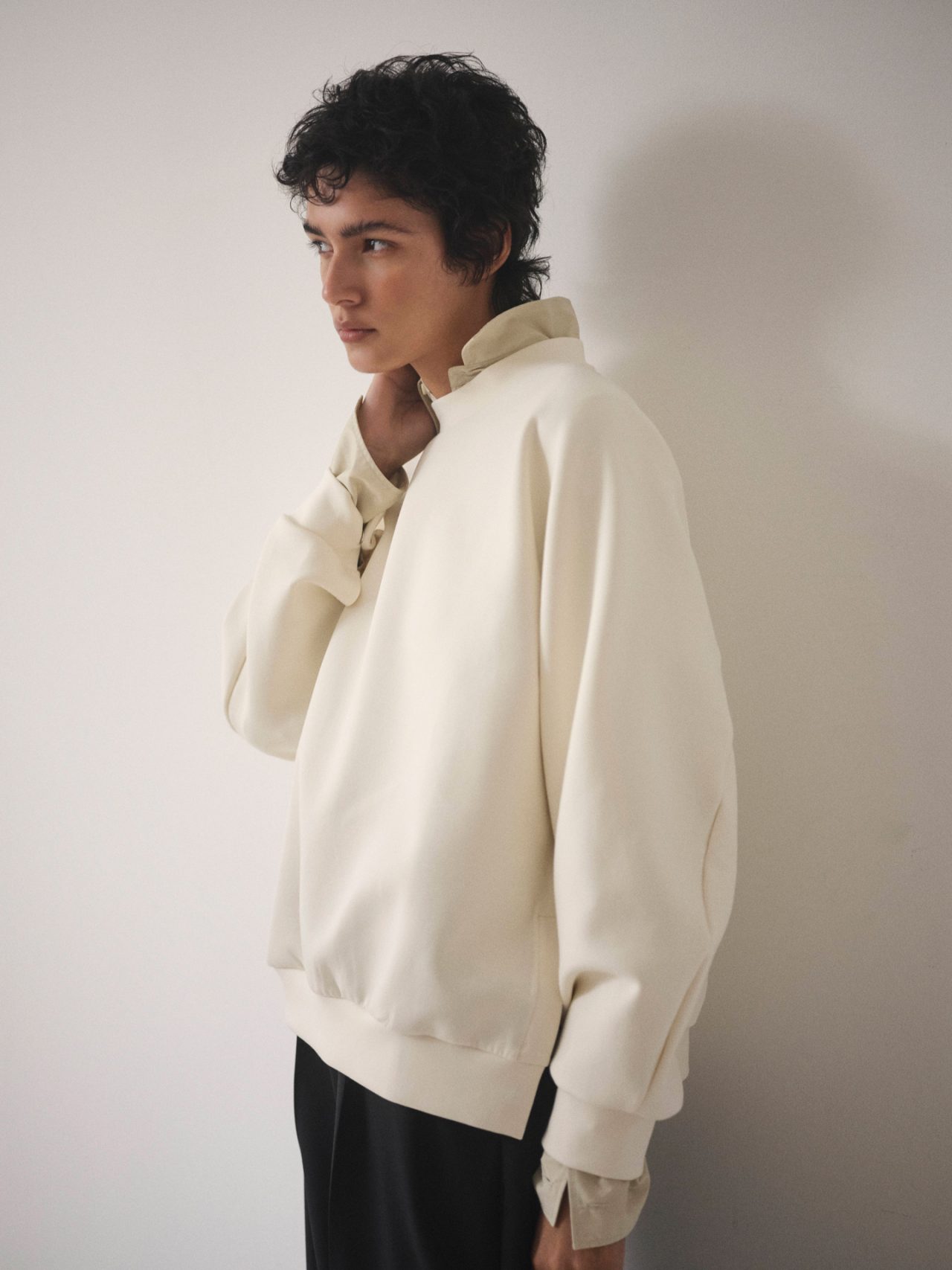

季節を細分化するのではなく、どちらかというとオールシーズン対応する万能な服を中心に、メンズ服が持っている機能的な要素をジェンダー問わずに垣根なく受け入れられる、オールジェンダーなワードローブを今年9月から展開しています。どれも、“シンプルで長く着られる服”。ただ心地よいのではなく、“心地よい違和感”のある服に仕上げることも、一つ大事にしていることです。この違和感は、時代にとって新しかったり、着る人にとって新鮮に感じられるものだったり、さまざまではありますが、それがあることで人が長く愛用したい“所有感”に繋がると考えています。普遍的に愛される時代の名品の一つ一つに名前があるように、 SOÉJU k でもアイテム名で親しまれるものを増やしていきたいです。

– “シンプルで長く着られる服”をデザインするうえで大切にしている基準はありますか。

ジェンダーや年齢といった縛りを少なくすること。そして、トレンドに左右されすぎないシルエットと着心地を目指すことは大前提です。長く親しまれる服は、実際に手に取って肌に触れた時にワクワクするような高揚感が得られることが欠かせません。先ほど話した“心地よい違和感”が、その代表例です。一見、シンプルでも手に取った時や、袖を通した時に、雰囲気があるように感じる服に仕上げています。そのため、コートやジャケットは、試作の過程で縫製工場を変えるなど、手に取りやすい価格帯をキープしながらも、試行錯誤を繰り返しました。

– SOÉJU k をスタートしたことで、新たな気づきや刺激はありましたか。

ポップアップ中心にフィッティングを試せて、すべて EC で販売していくため、一般的なブランドと比べて圧倒的に販売や物流コストを抑えられるのが、 D2C ブランドである SOÉJU k の強みです。長年ブランドを手掛けてきた私からすると、どのアイテムも腹が立つほどリーズナブルな価格です。雷にうたれたような衝撃を受けました。コレクションブランドと違い、来季も継続していく商品が多いため、在庫を処分するコストもない。その分、商品を開発するコストを抑えられて、クオリティを上げられる。加えて、フィッティングを試したい方のために、代官山にサンプルを置いたショールームを常設し、各都市でポップアップも開催されている。こういったシステムの違いによる新たな発見は、たくさんの刺激を与えてくれます。

– 新開発された素材や伝統の技術など、自身の創作に新たな刺激を与えたものがあれば教えてください。

職人の減少とともに、刺激を与える“新しいもの”は減ってきている気がします。革新的なものはあまりありませんが、同じ素材でも、デザインが違うと、仕上がりや表情は毎回異なります。1つとして同じものはありません。だから服作りを繰り返すこと自体が、常に新鮮な出来事の連続です。最近は、スポーティで人工的な服や素材よりも、天然繊維の方が、人の深いところに届く魅力が何かあるんじゃないかと感じています。こういった気分から、 SOÉJU k ではウールスエットを開発しました。着るほど服が成長していき、“いいね”と思えるようなものに仕上がっています。着ることで服が育っていく感覚も、長く愛用したい服の“所有感”に繋がるのだと思います。

– 今後、挑戦してみたいことはありますか。

SOÉJU k はまだ始まったばかりなので、作れていない、またこれから作ってみたい服はたくさんあります。そういった服やアイデアを世の中に提案し、フィードバックをもらいながら一緒に SOÉJU k の定番と呼べるアイテムを1点ずつ作り、より理想と呼べるワードローブを築いていきたいです。