「忙しくて死んでる暇はない」。杉本博司が語る数寄と記憶、そしてAI

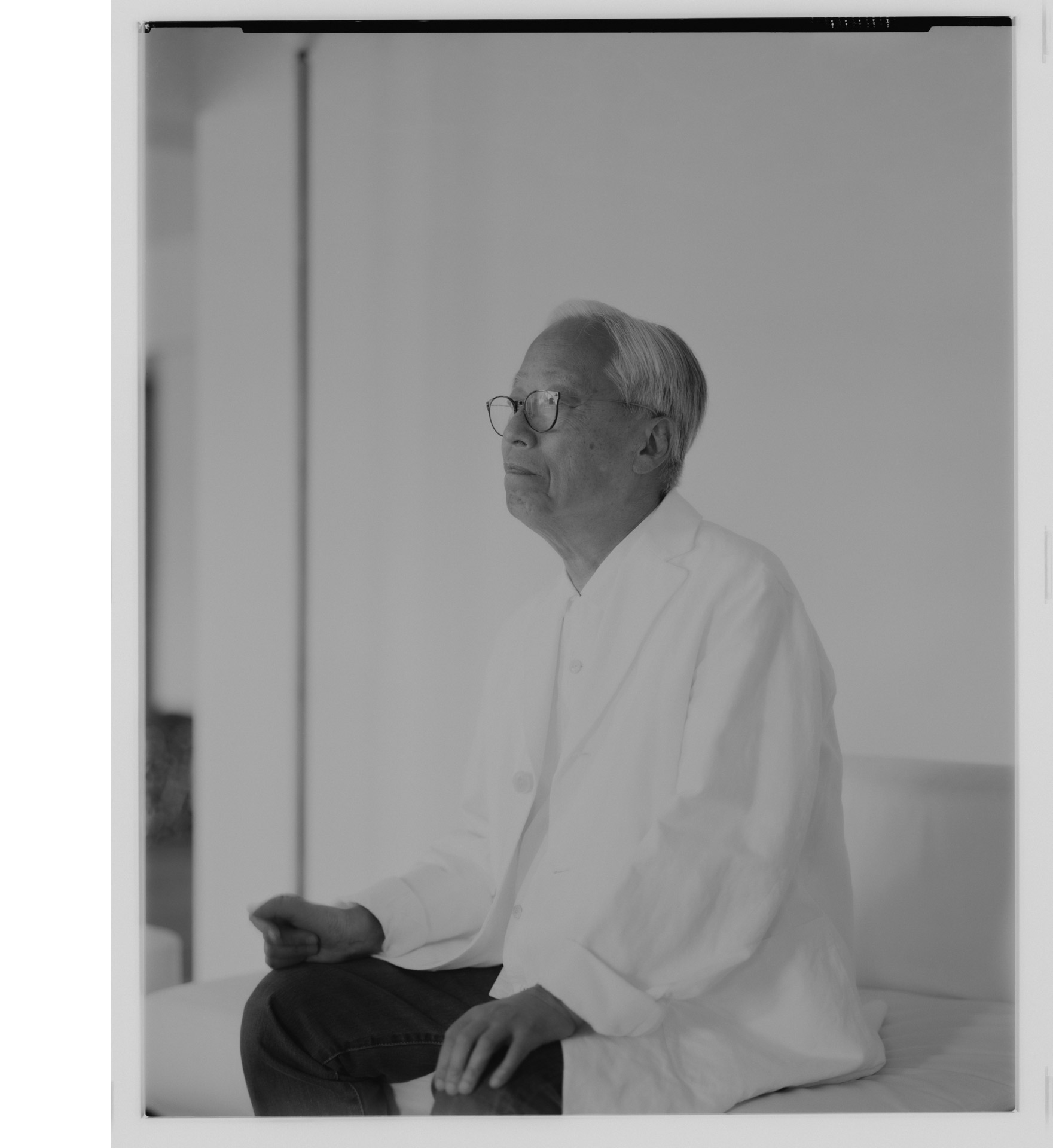

hiroshi sugimoto

photography: yuichiro noda

interview & text: sogo hiraiwa

ニューヨークを拠点に50年以上にわたり、写真・建築・能とジャンルを超えて創造を続ける現代美術家、杉本博司。ハッセルブラッド国際写真賞や高松宮殿下記念世界文化賞など数々の栄誉に輝き、作品は MoMA、メトロポリタン美術館など世界の主要美術館に収蔵される。近年は新素材研究所を通じた建築活動にも注力し、2017年に開館した江之浦測候所は、彼の芸術哲学が結晶した空間として世界中から注目を集めている。

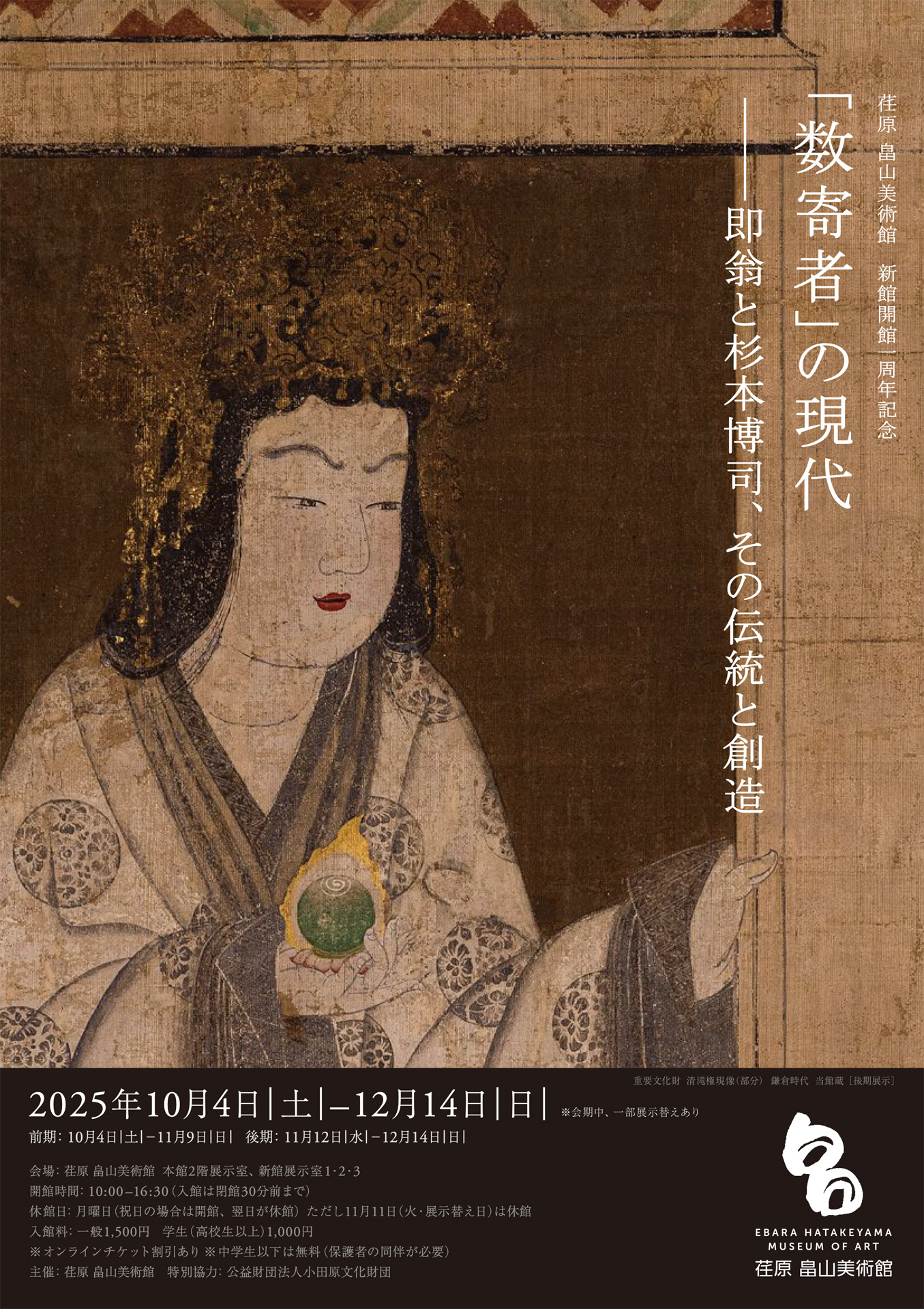

今年は自ら台本を書いた新作能『巣鴨塚』の初演に、モーツァルト『Don Giovanni (ドン・ジョヴァンニ)』の演出と、演劇分野でも精力的に活動。今月からは荏原 畠山美術館で「『数寄者』の現代ー即翁と杉本博司、その伝統と創造」展が始まる。「死んでる暇はない」と笑う77歳の巨匠に、数寄の精神、AIが普及する未来、そして「生涯収支ゼロ」を目指す壮大な企てについて聞いた。

「忙しくて死んでる暇はない」。杉本博司が語る数寄と記憶、そしてAI

Art

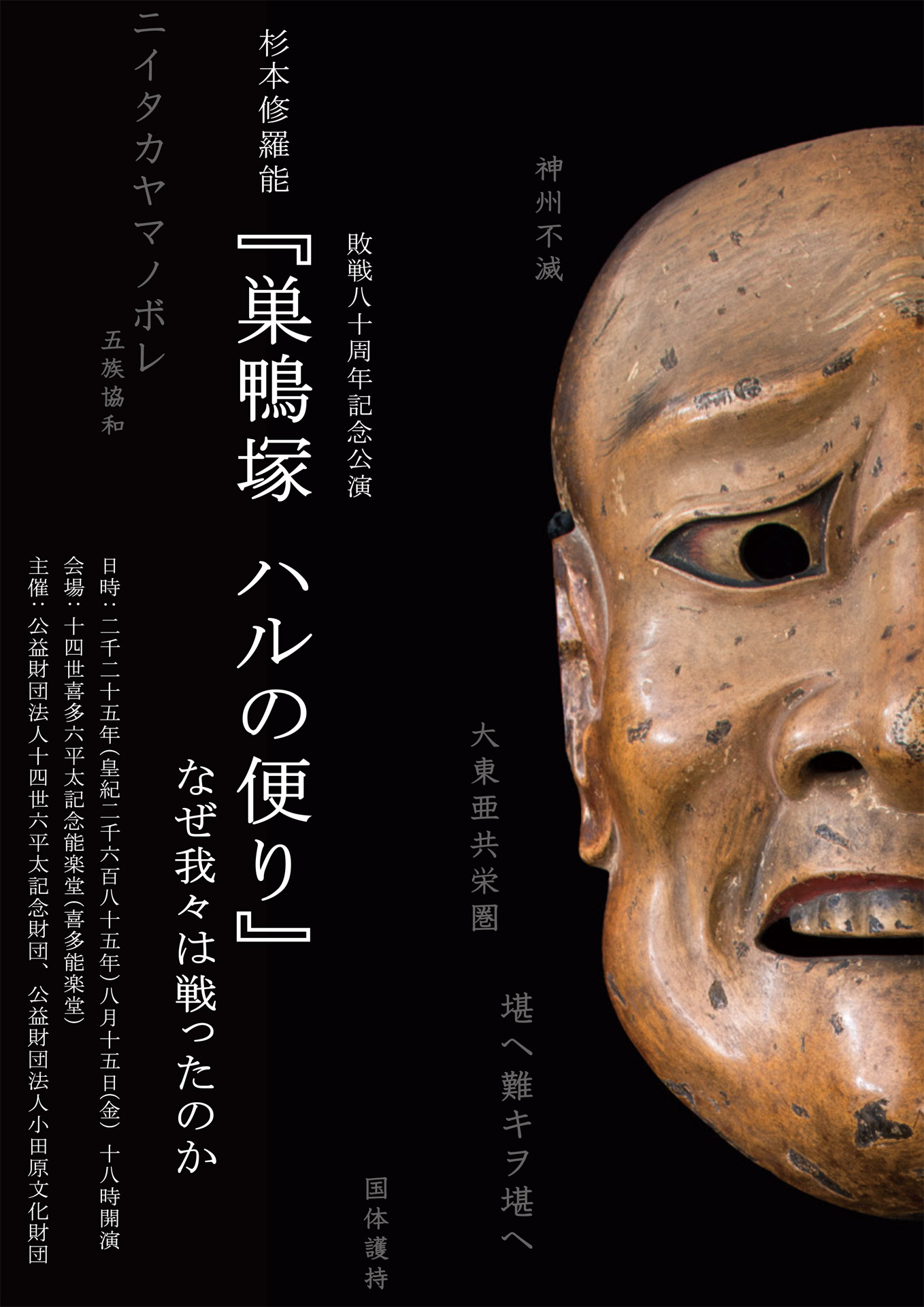

ーまずは直近の作品について聞かせてください。8月に杉本さんが台本を書いた能舞台『巣鴨塚 ハルの便り』の初演がありました。

自分の作家活動としては、今年は演劇が多かったですね。2月に Bunkamura のプログラムで、音楽家の鈴木優人さんが率いるバッハ・コレギウム・ジャパン (バロック音楽を専門とする日本の古楽器オーケストラおよび合唱団) と一緒に、モーツァルトのオペラ『Don Giovanni』の舞台美術を手掛けました。モーツァルトの新しい解釈を出せたと思います。それが終わって、8月15日には『巣鴨塚 ハルの便り』という新作能を発表しました。武士の亡霊がシテ (主役) となる修羅能で、太平洋戦争から80年経って日本人が今どう捉えるのか、というのがテーマです。これは禁じ手というか、今までは、戦争について触れないというのが日本人の暗黙の了解だった。

ー語りづらいテーマだったと。

右とか左といった政治の論争に巻き込まれかねないので。ただ、敗戦から80年経ったということは、終戦のときに20歳だった人が100歳になっていて、戦争を直接体験した人はもうほとんどこの世にいないわけです。あのときこうだった、と自身の記憶にもとづいて語れる人はほぼいない。そう考えると、これからようやく「あの戦争は何だったのか」ということを、日本や満州、アメリカといった立場を超えた、もしくは統合した視点から、歴史として振り返ることができるようになるんじゃないかと思ったんです。今年はその節目になるんだという、そういう意気込みで、8月15日の敗戦記念日に『巣鴨塚 ハルの便り』を上演しました。

ー『巣鴨塚』の台本は、満州国建国の立役者であった板垣征四郎が、A級戦犯として巣鴨拘置所に収監されていたときに詠んだ長文の漢詩のコピーから着想を得て書かれたそうですね。

東京極東裁判の被告獄中記という記録があります。それを基にして、台本を書きました。最初は、約10年前に文芸誌の「新潮」に発表したんですよ。朗読劇の台本として。今回はそれを能のルールにもとづいて、作調というか、笛と鼓と小鼓など、能の形式に合わせて整えたということですね。

ー「能」という形式にこだわったのは、どうしてですか?

能とか歌舞伎の原型になった「平曲」は、『平家物語』で描かれる12世紀の源平の合戦で死んでいった兵士を鎮魂する語りなんです。壇ノ浦とか屋島の戦いが有名ですが、その後80年ぐらい経ってから、盲目の琵琶法師が巷で、その悲しい話を歌い始める。それが300年、400年と語り継がれて能になり、文楽になり、歌舞伎になり、といろんな形式で変奏されていく。要は、古典芸能の始まりなんですよ。とくに能の演目の半分ぐらいは、無念で死んだ武将の霊が思いの丈を語る「修羅物」です。だから、太平洋戦争を題材に能をつくるのは筋が通っている。能にしておけば、今後100年、1000年とこの物語が語り継がれていくはずである、と。そういうつもりで作った作品です。

ー第二次世界大戦への関心は、昔からあったんですか?

ええ。小学2年生から巣鴨に住んでたんですね。昭和20年代の後半、巣鴨は今と違って郊外住宅が建ち並んでいるような場所でした。家から立教中学に自転車通学していたんですけど、そうすると毎日「巣鴨プリズン」、つまり東京拘置所の横を通るわけですよね。今は池袋サンシャインシティがあるところ、あそこが巣鴨プリズンだったんです。

ーその壁沿いを杉本少年は、毎日自転車で通っていたと。

鮮明に覚えています。ここで、戦争の犯罪人である大将たちが絞首刑になったんだよ、と知り合いから聞いて、不吉な話だな、と思った記憶があります。それから、22歳でアメリカに行ってから、なぜ日本はあの戦争をしたのか?ということが気になり始めて、資料を読み込みました。アメリカ人から聞かれることがありましたし。それに対してどういうふうに答えようか、というところで、非常に詳しくなりましたね。タイトルになっている「巣鴨塚」は、巣鴨刑場の跡のことです。「ハルの便り」は季節の便りと思わせて、アメリカの国務長官 Cordell Hull (コーデル・ハル) が開戦直前、日本に最後通牒として送った「Hull Note (ハル・ノート)」のことです。戦争したくなければ、中国大陸から日本軍を撤退せよ、という提案だったんですが、日本には飲めない条件だった。それで日本は真珠湾攻撃をすることになるんです。

ー10年前に「巣鴨塚」を書かれたときの動機はどんなものだったのでしょうか?

語り部の精神ですね。戦争の記憶を、直接体験したわけではないけれども、戦争の跡を覚えている最後の世代として、後世に語り継ぎたいという。僕が子どもだった頃も、まだ戦争の残り香というか、焼け野原や貧しさは日本のそこらじゅうにあったんです。

ー戦争の記憶を継承するという点でも、「巣鴨塚」は毎年上演してほしいです。

こういう新作の能というのは、1回上演しただけで終わってしまうことが多いんですよ。

ーああ、繰り返し上演される古典とは違って。

「巣鴨塚」は新しい古典になるというつもりで、僕はつくりましたけどね。

ーこの (テーブルの上にある) 図録は何ですか?

荏原 畠山美術館で10月4日から始まる「『数寄者』の現代」という展示の資料です。展示は、僕の作品といろんなコレクション、それから「即翁」と呼ばれた数寄者で蒐集家でもあった畠山一清のコレクションを並べて、「数寄の精神と茶の美とは何か?」を問うというものです。

ー即翁は昔の茶人ですか?

畠山一清は昭和初期に活躍した実業家です。荏原製作所という会社を興して、渦巻ポンプとか海水を水にする技術で特許を取るわけですけれども、茶器や能道具などを蒐集した数寄者でもあって、そのコレクションを収めるために畠山記念館 (現 荏原 畠山美術館) を建てた。「即翁」は彼の茶人号ですね。「数寄者」というのは、ただの蒐集家じゃありません。独特の感性や美意識をもったコレクターのことです。三井物産の益田鈍翁とか、生糸貿易の原三溪のような財閥のトップはみんな教養人で、お茶や美術を嗜んでいた。即翁はその近代数寄者の系譜に連なる最後の人です。ただ、その次がいない。即翁で途絶えてしまったんです。それで今回、僕が駆り出された (笑)。

ーいやいや、杉本さんは間違いなく「現代の数寄者」ですから。納得の組み合わせです。

大富豪じゃないから、せいぜい「貧乏数寄者」だね (笑)。でも、せっかくの機会だから今回の展示では、「現代に数寄は可能か」ということを念頭に置いて、数寄を遊んでみようかな、と思っています。

ー「現代に数寄は可能か」とは少しズレますが、「現代になぜ数寄者はいないのか」という問いも考えてみたいと思いました。言い換えると、固有の美意識をもったお金持ちや有力者がなぜ今いなくなっているのか、という問いです。

お金をもっているだけじゃ威張れなかったわけですからね。

ーええ。そもそも数寄者という概念はいつからあるんでしょう?

数寄者という呼び方は、千利休の時代にすでにあったわけだけれども、僕は室町将軍家の足利義政が「数寄者の第一号」だと思っています。戦国時代で政治的にも混迷を極めていた時期に、義政は将軍であるにもかかわらず、東山に籠って宋や元の時代の偉いお坊さんとかの書を集めていた。美意識に凝って、退廃的な生活をしていたんです。

ーそこから東山文化が、いわゆる「わび・さび」の美学が生まれる。

村田珠光とか武野紹鴎がお茶を「侘び茶」化していって、大成したのが千利休です。利休は唐物や宋の青磁のような高価な焼きものを花入に使うんだったら、庭から竹を切ってきて、そこに活ければいいじゃないか、と自分の感覚でもって新しい美を発明をした。要するに、自己の美意識をつくったわけです。

ーそこで「高価なもの」とは違う、「センスのいいもの」ができる。

唐物の茶碗って今だったら、数億円で取引されるようなものですからね。信長なんかも「名物狩り」といって有名な茶道具を、権力をもって集めさせたけど。

ー金にものを言わせた「スニーカー狩り」(笑)。

そうそう (笑)。そういう時期に、利休は楽茶碗というタダ同然の茶碗を、瓦師に注文してつくらせるんですよ。それが数寄の道具です。

ー価値観をひっくり返したわけですね。高いものより、こっちのほうがよくない?と。

江戸時代には松平不昧公という大茶人がいて、大きな存在として影響力を固持していた。そうした存在が明治維新で解体され、数寄の文化はその後、財界人に引き継がれていくわけです。

ー杉本さんは日本の伝統芸能や古美術の見識が深く、古物や新素材研究所で使われている古材の目利きでもあります。そうした知識や感性はどのように養われたのでしょうか。

これは、生きているあいだに色々な流れがあって、そうなってきたとしか思えないですね。元々、僕は写真家になろうと思ってロサンゼルスのアートスクールに行ったんですが、その頃はヒッピー文化が全盛期。友達もサンスクリット語の勉強をしたりと、若者に東洋神秘主義が人気だったんです。

ー仏教哲学者・鈴木大拙の著作も留学時代に読まれたそうですね。

ロサンゼルスのリトルトーキョーにある本屋で買って読みましたね。「本屋」という名前の本屋 (笑)。リトルトーキョーは日本人の小さなコミュニティーで、明治・大正がそのまま残っているようなところでしたね。Mitsuru Cafe (ミツルカフェ) というお店があって、そこに行くとみんな広島弁か鹿児島弁でしゃべっているんです。明治時代に、広島や鹿児島から移住した人が多かったみたいで。標準語は通じるけれど、誰もしゃべっていなかった。「本屋」では仏教関係の文庫本や戦前の古書を買って読みましたよ。それは勉強になりましたね。

ー日本にいる頃よりも、渡米されてからの方が……

日本の大学では、ドイツ観念論とかマルクス主義経済学をやっていたから。そこから急に東洋神秘主義に傾倒していくわけです。当時のアメリカではとにかく流行っていたので、これはなんだろうという興味もあった。ロサンゼルスでは「お前悟ってるのか?」と聞かれて (笑)。

ー日本人というだけで?

そうそう (笑)。それまでまったくと言っていいほど知らなかったんだけど、その瞬間に切り替えて、恥ずかしくない受け答えができるように、日本の思想や文化の本を読み始めたんですね。それこそ鈴木大拙とか。宗旨替えをしたわけじゃないけど、唯物論とはまた違う、神秘的・宗教的な世の中の捉え方というのがあるんだ、とそのとき気がついたんです。

ーその後ニューヨークに渡り、現代美術をするかたわらで「MINGEI」という古美術店の運営もされていますね。

写真家を辞めて、現代美術をやると決めたものの、最初はそれだけでは食えなかった。結婚して子どももいた。それで奥さんが生活費を稼ぐために、骨董屋をやることになって、それを手伝ったのがきっかけです。最初のお客さんが Isamu Noguchi (イサム・ノグチ) さんで、たくさん買ってくれて非常に助かりました。いいものはみんな買っていくからね。

ーDonald Judd (ドナルド・ジャッド) や Cy Twombly (サイ・トゥオンブリー) など、「MINGEI」のお客さんには現代美術作家も多かったそうですね。

お店のあったソーホー地区が、アーティスト村のような状態でしたから。みんな喜んで来てくれましたね。面白いのは、それぞれ選ぶものが違うんです。好き嫌いがはっきりある。Dan Flavin (ダン・フレイヴィン) は江戸時代の民藝みたいなものが好きなんですね。弓野焼とか。いわゆる「高級な焼き物」じゃない。

ーそういうものは「Dan が好きそうだな」と思って仕入れるんですか。

買い付けのときは、常連一人ひとりの趣味に合ったものを探しにいくわけですね。

ーあの人はこれ好きそうだな、と考えながら。

ええ。ほとんど外れなかったですね。

ーBTS の RM さんとの対談で、「お金から自由になりたい」と語られていたのが印象に残っています。「私は50歳を過ぎてから作品が売れるようになったんです。持ち慣れない大金を持つと、人間はどうしていいかわからなくなる。そこで収入は全部アートにつぎ込んで、死ぬ時には収支バランスがゼロになるようにしようと考えたのです」と。

資産を残して、それを子どもに継ぐという時代ではなくなりましたよね。どうせ儲かったって、半分は税金に取られて、残りの半分は相続争いの種になるわけだから (笑)。

ー(笑)。

僕はアーティストとしては成功した方かなと思うんですけど、美術は IT ほど儲かるものじゃないですよね。だいたい、僕が現代美術を始めた70年代の頃って、Jasper Johns (ジャスパー・ジョーンズ) とか Andy Warhol (アンディ・ウォーホル) でもそんなに高くなかった。Jasper Johns の作品は250ドルで Ileana Sonnabend (イリアナ・ソナベント) が買ったし、Warhol だって、高いといっても数千ドルでポートレートを描いてくれましたからね。美術が高い額で取引されるようになったのは、アートマーケットが急速に立ち上がった90年代頃から。比較的最近のことなんです。

ーなるほど。

マーケットができたのは、70年代にシティバンクが美術品を融資の担保にできるようにしたのがきっかけですね。要は、アートが金融資産になったということです。僕もまさか写真家風情でお金が儲かるとは思ってなかった。だから、純粋な気持ちでアーティストになれた。けど今の時代、金を儲けるためにアーティストになりたいっていう若い人もいるわけでしょう。状況が違いますよね。

ーその「収支バランス」をゼロにする壮大な企てが、「小田原文化財団 江之浦測候所」ですよね。最近では、海外の作家やミュージシャンが来日したときに訪れるカルチャー・デスティネーションとして、すっかり定着した感もあります。

そこそこのお金ができたときにつくろうと思い立ったんだけれど、着工したときは建設資金が足りないし、どうしようか、と思いました (笑)。幸い、これまで借金しないで綱渡りのようにやってこれていますね。最近に至って、ようやく入場料収入で運営費を賄えるぐらいの規模になってきた。だから、まあよかったかなあ (笑)。本当は寿命を設定できるといいんですけどね。いつ死ぬのかがわかれば、計画を立てられるから。

ープロジェクトの完成を見届けられるように逆算して…

見届けられなくてもいいんですよ。これだけあれば足りるだろう、という目算が立てられれば。そこに向けてお金は使い切りたいな、と思ってますね。

ー話は変わりますが、杉本さんはプライベートや作品制作で AI を使われることはありますか。

チャットで質問することも最近はありますけど、僕の仕事は基本的に自分の手を動かすことなので、やることは変わらないですよ。縄文人ってこんな感じだったな、とか考えているわけだから (笑)。

ーとはいえ AI の普及は不可逆のようにも見えます。今後どのような社会になっていくと思われますか。

AIも含めて、格差は広がっていくでしょうね。海外では精子や卵子を売買して、高い IQ の子どもをつくろうとしている国もあるわけですから。そうすると、人工的に生み出された高 IQ の人たちに“普通”に生まれた人たちが支配されるような、奴隷制社会に戻っていくんじゃないか、と。とはいえ、仕事はほとんど機械がやってくれるから、支配される人たちの生活も悲惨というほどじゃなく、食い扶持くらいは支給されて、基本的に暇だからみんな一日中ゲームをやって暮らす。でも、それがいい世の中かというと…この辺でおさらばできて、幸せだな、と (笑)。

ー今、杉本さんが20代だとしたら何をしますか。

アメリカには行かないよね。今行ったって、あんまり面白くないですよ。街は汚いし、暴動も起きるし。僕が今20代だったら、日本のどこか素晴らしい自然のある田舎で、Henry Thoreau (ヘンリー・ソロー) みたいな暮らしをしますよ (笑)。

ー彼の著書『Walden, or Life in the Woods (ウォールデン 森の生活)』で描かれているような?

IT世界から謝絶された環境で自給自足、というのが一番いいんじゃないですかね。世界が壊れたときに生き残れる知識があるということが、今後ますます重要になってくると思いますよ。要するに、『Whole Earth Catalog (ホール・アース・カタログ)』のような発想というか。

ーStewart Brand (スチュアート・ブランド) が編集した『Whole Earth Catalog』は80年代の若者のあいだでバイブルになり、Steve Jobs (スティーブ・ジョブズ) などコンピューターやITの礎を築いた世代に大きな影響を与えたことでも知られていますね。

80年代には、世界は終わるかもしれないという世紀末的な感覚があって、『Whole Earth Catalog』はその時代精神を色濃く反映しているんです。火の起こし方とか紐の結び方とか、生き延びるための知恵が書いてあってね。これからまた、そういうものが復活するかもしれない。たとえば、電子攻撃とか自然災害で電気が来なくなったら、デジタルなものは一瞬で使い物にならなくなる。そのときに、どうやって井戸を掘るかとか、野生動物の飼い方とか、食べられる木の実の見分け方みたいな知恵を知ってる人が一番強い。僕が20代だったら、そっちに走ると思います (笑)。

ー参考になります。

一旦壊れてみるといいな、と思いますよ、社会そのものがね (笑)。壊れてしまったときに、いかに人間が機能できないかを体感できるのも悪くない。

ーああ、なるほど。今日はお忙しいなか、貴重なお時間をありがとうございました。それにしても大忙しですよね。今日お話しいただいた以外にも、膨大な数のプロジェクトが同時に走っていると、先ほどスタッフの方からお聞きしました。

これでも相当厳選しているんですけどね。このインタビューも最初は断ろうかと (笑)。

ー恐れ入ります。これからもどうか末永く、ご活躍ください。

ええ、大丈夫ですよ。忙しくて、死んでる暇がないから (笑)。