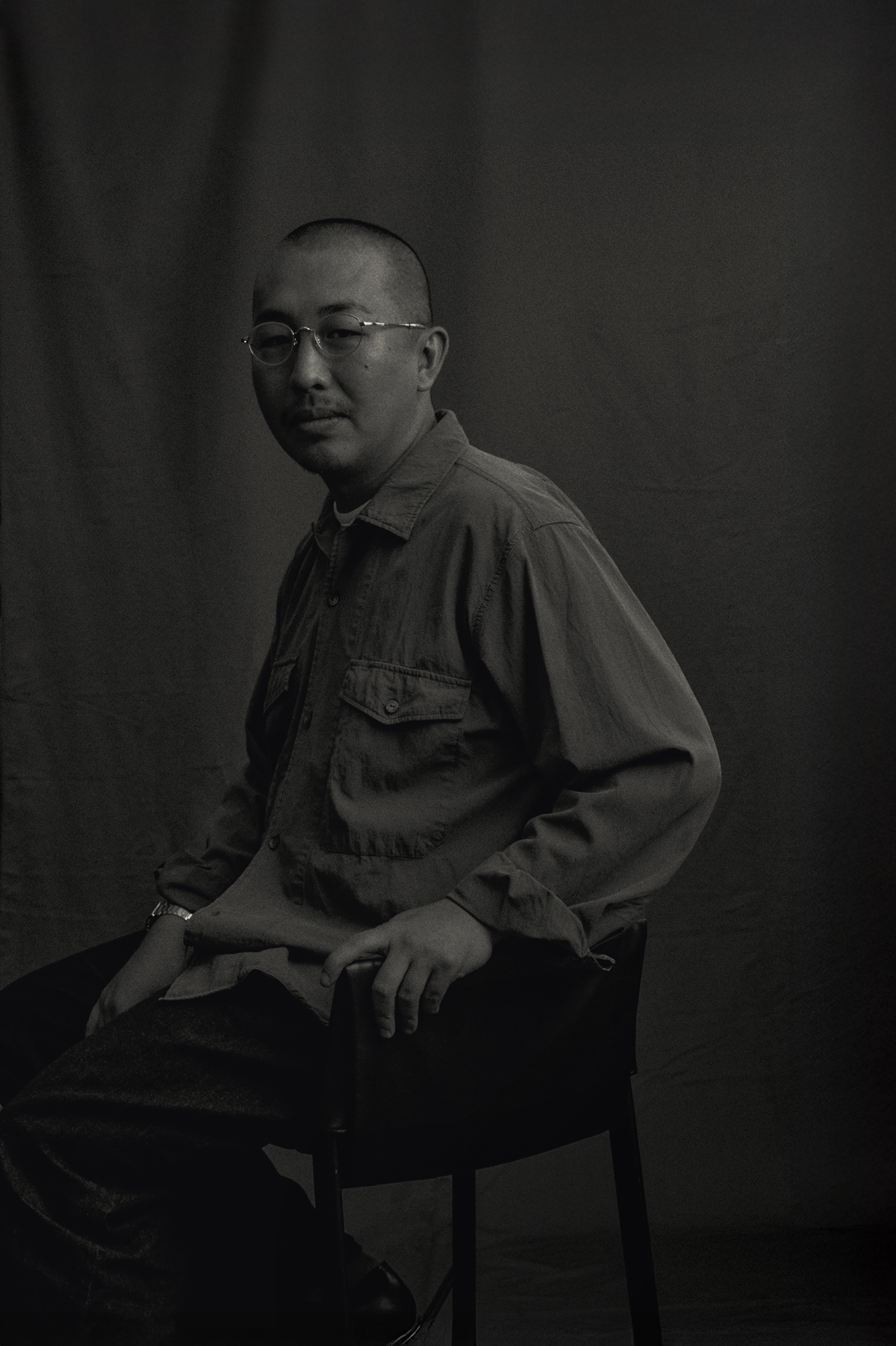

日々を生き、映画をつくる。三宅唱が語る、創作の現在地

sho miyake

photography: utsumi

interview & text: yoshiaki nagahata

『旅と日々』。 一見、対比する言葉同士のようでいて、「日々」の中には「旅」と地続きの要素が混ざり合う瞬間がある。それは、現実の中にふと非現実的なものごとが顔を出すようなことなのかもしれない。 そして、まさしく優れた映画とは、日々をモチーフにしながらも、見知らぬ街へ旅に出るような「普段とはちょっと違う感じ」を追体験させてくれるものだ──『夜明けのすべて』から1年ぶりとなる三宅唱監督の新作のタイトルを目にしたとき、そんなことを考えていた。

その映画『旅と日々』は、つげ義春のマンガ『海辺の叙景』と『ほんやら洞のべんさん』の2作品を繋ぎ合わせ、再構成した脚本をもとに撮られている。 都会から伊豆諸島のひとつ・神津島にやってきた渚が、ビーチに佇む青年・夏男と出会う「夏編」から始まり、脚本家の李が山形県・庄内の寂れた宿で宿主・べん造と数日を過ごす「冬編」へと移り変わっていく。 その中で観客は、いくつもの鮮烈なショットと、心を満たす言葉に出会うことだろう。

日本映画界を代表するマスターピースとなったここ数年の作品群(『きみの鳥はうたえる』『ケイコ 目を澄ませて』『夜明けのすべて』)とはまた異なる色合いを放つ今作に、三宅監督は何を込めたのか。話を訊いた。

日々を生き、映画をつくる。三宅唱が語る、創作の現在地

Film

—本作『旅と日々』の序盤でもっとも印象的なのは、脚本家である主人公の李が「私には才能がないなと思いました」という台詞です。失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、本作に込められたものを考える中で、三宅さんご自身が人生の岐路に立たされているのではないか、と勝手に想像しました。さらに言うと、少しお疲れの時期だったのではないかと。

うわ、これは恐ろしいインタビューの始まりですね。

—そして、本作になぞらえると、「寝ていてもどうしようもないので、錦鯉を捕まえに行く」というような気持ちで映画を撮られたのかな、とも感じています。そこでお聞きしたいのですが、この作品を撮ろうと決められたとき、三宅さん自身の心の状態はどのようなものだったのでしょうか?

なんて答えようかな。すっごい嘘つきたくなりますけど(笑)。ご指摘はある程度その通りだと思います。ただそれは、今まで調子よくやってきて、この作品で岐路に立ったという意味ではなく、自分はずっと……疲れてるって言葉が正しいのかわからないんですが、元々がアッパーな人間ではないんです。今回は、自分のベースにあるメランコリーな部分と、これまでとは少し違う形で向き合う機会になったかもしれません。どの映画も根底には同じものが流れていると思いますが、今回は題材によってより引き出されたような気もします。

—これまでの作品では、観察者としてユースの感情や社会問題を捉えようとしている印象がありました。しかし今回は、作品との距離が近く、登場人物に三宅さん自身が投影されている部分を多く感じました。

年齢も影響して、恥じらいやためらいが薄くなった気もしていますが、どうでしょうね。つげ義春さんは、私小説的な手法をマンガに取り入れた先駆者だと言われますが、必ずしも自身の体験をそのまま再現しているわけではなく、虚実が混じっていると思うんですね。僕もその辺りは煙に巻きたい。とはいえ、自分の実感を手放さないというのは気をつけてはいました。

—原作では主人公がマンガ家ですが、今回それを脚本家に変えた理由は何ですか?

マンガ家設定で脚本を書いていたとき、行き詰まったんです。どうしてわざわざ映画にする必要があるんだろう、もうマンガで十分じゃないか、と。つげさんが、まるでご自身の分身のような登場人物を描くのは、必然さや切実さがあると思うんです。責任の取り方と言いますか。その意味で、映画化でそのまま同じ職業にしたからといって、必ずしも、つげさんの必然さとイコールにはならないと考えました。書いていた他人が上部だけ真似るようになってしまう。そこで、自分も同じように責任をとるには、脚本家にしてみよう、と。マンガ家よりも自分の実感を持って描けて、責任が取れるし、その方がつげさんの創作態度には近づけるのではないかと、勝手ながら考えました。

—大学の教室で脚本を手がけた映画を上映し、生徒の質問に答えるシーンがあります。製作者が映画について語る。つまり三宅さん自身が映画について語っているようにも読めます。ある程度の種明かしというか説明的な面もあるけれど、それが結果的に後半を見やすくしているように感じました。あのシーンはどういう意図で組み込みましたか?

若い頃ならあれはできなかっただろうな、と思います。作り手として自己言及的なことにブレーキをかけていた時期があったんですが、最近はそこが緩んでいて、半分遊びの気持ちで入れておくかと思えるようになった。とはいえ、あそこに大ヒントがあるようで、ないようで、実はあるかもっていう(笑)。真剣なものもあれば観客の目をそらすような仕掛けも混ぜてバランスをとっています。まあでも、遊びですね。

—個人的には、あのシーンから本作特有の “軽さ” を感じました。もっと緩い態度で鑑賞しても良い作品かもしれないなと。ちなみに、自己言及を避ける作り手も多いなかで、そこを表現できるようになった転換は何によるものですか?

つげさんのマンガの映画化だから、というのは大きいです。つげさんが、貸本マンガ時代にいわば「ジャンル映画」の職人的な仕事をしていたところから、なぜ私小説的なものにたどり着いたのか、その過程を何度も想像していました。ある時期以降は、マンガそのものについてのマンガのようにも読めます。となると、映画についての映画になるべきなのかもしれないと覚悟して、あれこれ書きましたけど、楽しかったですね。

—撮影や音の研ぎ澄まされ方は、今回の映画でひとつの高みに到達しているように感じました。特に雪山の夜の撮影は、Kelly Reichardt (ケリー・ライカート) よろしく、夜をとても “夜らしく” 撮っている。あのルックはどうやって作られたんですか?

雪のナイター撮影は、安易に照明を入れると雪原がレフ版のようになって明るくなりすぎるので、難儀なところでした。細かい説明は難しいですが、照明の秋山恵二郎さん、撮影の月永雄太さん、ポスプロのカラーグレーダーの総合力の賜物です。つげさんは夜や闇を自分の目を疑いたくなるほど繊細に力強く描くので、映画ではどうしようかというのはテーマでしたね。

© 2025『旅と日々』製作委員会

—劇中でべん造が「人間の寂しさを撮ってるのがいいんだ」という台詞がありますが、これを映像に置き換えると「暗がり」にあたりますし、そういう意味でも夜のシーンはすごく重要だと感じました。このルックの作り込みは、三宅さんの代名詞ともいえますね。

ありがたい感想です。ただ、全部署の力ですから、僕は代表として話しますけれど、今回は、マンガと映画の違いは何か、という探究が出発点でした。たとえば、まるで絵のように静止状態にある人が、ほんの少しでも動いた瞬間に、映画になると思うんです。その微かな動きを逃さないためにどういうルックにするかが決まっていきました。それから、普段は、道端に咲く小さな花など些細なものを見逃して生活していると思うんです。というか、全部が見えていたら、生きづらくてしょうがない。車の運転なんか絶対できない。映画を観る喜びの一つに、普段見逃しているということに気がつける、そういう発見の喜びがあると思うので、それを引き出すためにも、ルックが作られていきます。

—衣装についてもお伺いしたいです。劇中劇で河合優実さん演じる渚が着ている青いシャツとスカートの組み合わせは、かなり記号的に見えました。画面の中に埋没するのではなく、際立っている。全体として、この映画は日常系のようでありながら、どこかスタイリッシュな仕上がりになっていますよね。これは三宅さんの映画全体の印象とも通じる部分ですが、意識的に作られているのでしょうか。

映画衣装の基本は、まずは俳優たちにとって演技の助けになるもの、そして、観客に向けて、役の生活感を説明したり、リアリティを担保する記号として機能するもの、ということだと思います。僕らもそれを踏まえつつ、画面の一部としてどう機能するか、今回は特に重要だと思いました。やっぱりつげさんのマンガに根拠があるんですが、人物が風景に溶け込むようなコマもあれば、逆に浮き上がって見えるコマもある。そのあたりをスタイリストの立花文乃さんがものすごくいい形で具体化してくれて、彼女の提案に僕が面白がって乗っかりました。青いシャツは立花さんの提案で、最高のチョイスだったと思います。アロハシャツの柄も、雪国のコートも好きですね。それから、色の配置だけでなく、素材の軽やかさ、つまり、「風」をどう可視化するかというときにも、衣装が役に立っていると思います。

—三宅さんは、スタッフの編成も含めて、どこまでご自身で「ディレクションしている」という意識がありますか?

どうだろう、初めから見たいものが頭の中に見えているわけではないんですが、映画の画面づくりに関しては、ちょっと潔癖なところがあると自覚していて、やっぱり嫌なもの、映したくないものというのがあって、それを避けていきますね。全体を最初から設計して「こうしてこう」っていうタイプのディレクションではなくて、嫌だと思うものを避けていく、その積み重ねで最終的に、「あ、これはいいね」と出来上がっていく感じがします。スタッフ編成は、プロデューサーの城内さんや各部の技師が、作品毎に助手チームを組むので、それを信用しています。

—嫌なものというのは、要素的に削りたいという意味ですか?

そうですね。無駄なものというか……。それは単に美的にというより、用意する手間も極力セーブしたい。小道具をひとつ用意するにも時間がかかるわけなので。だから、どれだけサボれるかっていう、自分もそうだし、他人の無駄働きも好きじゃないので、画面よりそっちの過程のほうを考えていたりします。ものを用意する、あるいは映す・映さないを判断するには、必ず手間がかかる。ものを用意する、その手間込みで考えることが、ディレクションといえばディレクションの責任ですかね。

—演出について。今回の俳優たちの動きがとても印象的で、それぞれのキャラクター性がしっかり生かされている作品だなと感じました。キャラクター像を無理に作品の枠に集約させようとしていないというか。そのあたりの距離感は、どのようにご自身の中で設定しているんでしょう?

観客には、俳優本人がその役に近いように感じてもらいたい。つまり、観客をうまく “騙せる” といいなと思っていて。正直、僕自身も俳優たちが本当はどんな人なのか、分からないわけです。もちろん俳優は自分の身体ひとつで、持っているものだけを使っていろんな人物を演じるわけですから、できること・できないことがある。その中で僕が何かを引き出すというよりは、彼らが表現しやすい環境を整えるのが自分の仕事だと思っています。

—なるほど。たとえば発話のニュアンスに関して細かく指示を出したり、本読みの段階で調整したりすることはありますか?

正直あまりないですね。うまくいっていないときって、大抵の場合、場所の設定とか人物同士の距離感を間違えているんです。だから、セリフの言い方をひとつ変えたところで劇的に変わるとは思っていなくて。もう少し根本的な部分——空間や関係性の設計そのもの——を見直すようにしています。

俳優が「どこで立つか・座るか」という地点からすでに演出は始まっています。たとえば夏編で、渚と夏男が夕方に丘の上の展望台で話すシーンがありますよね。あそこはリハーサルを何度もして、座ったり立ったり歩いてみたり、セリフの言い方や間を一つ一つ変えてみたり、いろいろ試したんですけど、どうもうまくいかなくて。そこで気づいたのは、自分の設計が間違っているということ。セリフの強弱を直すんじゃなくて、身体の状態を変える必要があったんです。最終的には、ただ並んで座ってもらいました。あの距離感は結構厳密に気にしましたが、それだけ。そして、あたりが暗くなるにつれて相手の姿は見えなくなっていくけど、その分音はクリアに聞こえてくるはずなので、それに応じて相手の声だけに集中してください、と。

—俳優の話で繋げていくと、今回は特に主演のシム・ウンギョンさんに目が行く方も多いと思います。

本当に素晴らしくて。めちゃくちゃいいですよね。

—最高でした。可笑しみの塩梅や、「こういう人なんだな」というのがありありと伝わってきて。この人物像を作るにあたってのやり取りはどのようなものでしたか?

クランクイン前にメールでやり取りしていました。最初は彼女からシナリオやキャラクターに関する質問があって、それに答える形で始まったんです。面白かったのは、彼女から太宰治の写真が送られてきて、「太宰的な感じもあるんですかね?」と聞かれたこと。そこで僕からは「主人公も確かにペシミスティックだけど、僕の太宰の印象とは全然違う気がする」という意見を返して。そこでひとつ輪郭ができて、李箱(イ・サン)という20世紀初頭の韓国の詩人について教えてもらったり、小説家の韓江(ハン・ガン)のインタビュー動画を一緒に見たりしました。それを真似するというわけではなく、あくまで会話の糸口で、そのやり取りを撮影中に思い出すこともないんですが。

—なるほど。「太宰っぽさがあるんですか?」という最初の質問が、すごく機能していたんですね。

本当に面白かったです。僕も立原道造(中原中也らと同時代に活躍した詩人)の写真や彼のヒヤシンスハウスのスケッチを送って、「たぶん、太宰より立原のほうが近いし、個人的には立原のほうが好きです」と伝えたりして。そういう過程は、コミュニケーションとしてすごく良いものでした。いや、それにしても、今回のウンギョンさんを満喫してもらえて嬉しいな。何か特別な、唯一無二の不思議な美しさがあると思います。

—あと、根っこの部分で少しふざけているところがありますよね(笑)。

そう、まさに! この人ちょっとふざけていて、現場スタッフのモノマネも絶品なんです。もちろん、基本はすごく真剣な人です。「私は多少ペシミスティックな人間です」とかって本人は言うんですけどね(笑)。美しさとユーモラス、そのちょっと矛盾しかねない要素を同時に兼ね備えている方です。

—もうひとつ、べん造さんの役が堤真一さんだったとは、鑑賞中は正直気づきませんでした。こういう配役って三宅さんらしいなと思うんですよね。前作『夜明けのすべて』で松村さんをああいう形で抜擢したことと、なんとなく通じるというか。

それは単に僕がラッキーなんです。年齢不詳のべん造を誰に演じてもらうか、僕は全然思いつかない。それで今回、打ち合わせで堤さんはどうかというアイデアが出た瞬間、直感的にものすごくワクワクしました。見たい! と。それで、堤さんが脚本をとても気に入ってくださり、出演を快諾してくださった。それほど幸せなことはないですね。

—脚本について言えば、原作は大事に踏まえつつ、話の順番を大胆に入れ替えたり、夏編を劇中劇に移し替えるなど、アクロバティックな部分も見られます。

脚本作業中は何度も打ちのめされ、挫折しました。マンガの一つのセリフを抜くだけでバランスが崩れてしまうような恐ろしさがありました。何を抜いても足しても全体が変わってしまう。マンガを読んでいると、このコマの次にこのコマが来て、さらに次はここまでシーンが飛ぶ。映画で言う演出やカット割りに、常に驚きがあります。それも無関係な「わっ!」という驚きではなく、説話的にも十分機能しながら説話以上の驚きに開かれていく感じです。それを映画でどう表現するかが、本当に難しかったですね。

—最後の質問です。三宅さんはこれまで、作品ごとにさまざまなテーマに挑み、独自の語り口やテンションを築いてこられました。今回の作品では、ご自身の中で何か新たに達成できたと感じることはありましたか?

チームとしての達成感は強く感じていますが、自分の中でとなると、どうでしょうね。具体的な新しい挑戦をいろいろして、チームとしてうまくはいきましたが、じゃあ次回、それがまたできるかというと、全然わからない。きっと次も撮影初日には、映画ってどうやって撮るんだっけと頭を抱える気がします。まあ、それが別に怖くはなくなってきた、というのは達成というか成長というか、諦めかなと。

—少し質問の角度を変えると、映画そのものについてここまで言及した本作の次に、三宅さんが何を撮るかあまり想像できないんですよね。

そう思ってもらえるのはありがたいです。僕が初めてロカルノ(国際映画祭)に行った『Playback』も俳優の話で、映画そのものについて触れた作品でした。今回は脚本家を主人公にした作品で、またロカルノに選ばれて──仰るとおり、『旅と日々』も映画に対する自分の視点がストレートに出る題材だったのは間違いありません。

僕自身は、人生が特にドラマティックなタイプでもなく、映画を作れるような自分のネタはないんです。社会問題についても、映画一本一本を通して少し触れるくらいしかできません。でも、映画のことだけはこの10年20年、毎日考えてきました。人生と芸術の関係、ものづくりとは何か、ものを作りながら日々を生きることとは何か。そういう思考や実践の積み重ねが、この作品に出ているのかなと思いますし、それは今後も、また形を変えて、映画の中に自然と出てくるような気もします。結局、実感が持てる、責任が取れるのはそこの範囲なので。