アーティストデュオ・Entangled Others が美しく描く共生と共創のもつれ

entangled others

photography: nils junji edström

interview & text: mami hidaka

Entangled Others (エンタングルド アザーズ) は、アートディレクションのバックグラウンドを持つ Sofia Crespo (ソフィア・クレスポ) と、元建築家の Feileacan Kirkbride McCormick (フェイレカン・カークブライド・マコーミック) による実験的なアーティストユニットだ。2人は共通してテクノロジーと生命の交わりへの探求心が深く、互いに異なる背景やスキルを持ち寄りながら、過去の科学史と未来への想像力を行き来するようなAIアートを展開してきた。

2人が光を当てるのは、2000メートル以深の暗い海の中。現在、東京・銀座の CHANEL NEXUS HALL (シャネル・ネクサス・ホール) で開催中の2人の展覧会「Synthetic Natures もつれあう世界:AIと生命の現在地」は、AIの力を駆使して、海洋の深層という未知への扉を開くものである。来日中の2人に、各作品の制作背景について話を聞いた。

アーティストデュオ・Entangled Others が美しく描く共生と共創のもつれ

Art

—お2人の活動の軸である「もつれ (Entangled)」というテーマは、日常のどのような視点や体験から生まれたのでしょうか。

Sofia Crespo (以下、S):人間は、人間と自然界の他の種、自然と人工などの間に強い境界線を引いてしまう傾向があると思います。しかし私たちを形づくる根底にあるDNAは、人間だけでなく自然界のあらゆる生命をつくるプロセスです。そのレベルまで掘り下げて考えれば、人間も他の種も、自然に属する存在として本質的な差はありません。こういった他の生物との捉えづらいつながりを象徴するシンボルとして、異なっていながら、もつれ合っているという二面性を込めて、「Entangled Others (もつれ合う他者)」としました。

—Entangled Others は海をモチーフとすることが多いですが、今回の展示作品はどのようなプロセスで形にしていったのでしょうか?

Feileacan Kirkbride McCormick (以下、F):私たちはデジタルネイティブなので、構築するツールやシステムの多くはデジタルが起点になりますが、近年は「物理的でありながらデジタルでもある」制作方法を探っています。最初に2人で何を作りたいのか、どのような概念に関心があるのかを長い対話を重ね、テーマを定めたうえで、ボールを投げ合うように互いの視点を行き来させるところから始まります。ソフィアはダイビングに熱心で、実際に水中に潜って自らデータを採集しますし、2人はそれぞれの手法を活かしながら、互いに協力し、作品を発展させています。

—会場中央に佇む新作インスタレーション《liquid strata: argomorphs(流動する海洋層:変態するアルゴフロート)》 (2025)は、深海観測機器「Argo Float (アルゴフロート)」をモチーフとした彫刻と映像のインスタレーションですね。トランスペアレントなモニターに映像を映し出すという物理的なアプローチでドット絵の印象が強調され、彫刻もメタリックで物質的なインパクトがありました。

S:アルゴフロートは2000メートル以深の深海へと潜り、様々な情報を収集する 重要な深海観測機器で、人々の知識を着実に広げてきました。アルゴフロートは青い砂漠に沈んでいくわけではなく、層状に重なる美しい生態系の中を上下し、未知への旅路を辿っています。そのロマンを表現するために、クラゲやイカ、ナマコ、ウミウシ、魚、軟体、珊瑚などさまざまな生物のパーツを組み合わせた彫刻を作りました。映像は、世界地図の上にアルゴフロートの実際の観測データをヴィジュアライズしたものです。私たちが子供の頃から親しんできた世界地図の構成は、陸があり、それ以外は青=海として描かれますが、わたしたちは、むしろ海にフォーカスし、アルゴフロートの数の増加や海流に運ばれていく様子、そしてアルゴフロートが到達できなかった領域(陸地)が徐々に映し出される仕掛けになっています。もう一方の映像では、様々な海洋運動に関するデータをベースに、マリンスノーと呼ばれる現象をシュミレーションしています。観測できたデータと欠損した部分を同時に示し、現代の技術そのものがこの領域に到達し得ていない「技術の現在地」を可視化しています。

F:アルゴフロートは1997年の導入以来、深海への知識を広げ続けており、現在は世界中の海に約4000〜4500基が漂流しています。それぞれ全長約2メートルと小さく、10日ごとに約2000メートルを上下しながらデータを収集するが、得られるのは水温や塩分、粒子密度、植物プランクトンの量や水産物の生産性を表すクロロフィルの濃度など非常に限られた数字のデータだけです。しかし、そのデータから新しい理論が生まれつつあります。私たちが協働する海洋学者 Joan Llort (ジョアン・リョルト) によると、アルゴフロートのデータはマリンスノーの研究にも活用されており、マリンスノーは推定で、毎日約1900万トンもの大気中の炭素を深海へ運んでいるともいわれています。1000m以深に沈むと1万年〜100万年戻らない可能性があり、極めて効果的な炭素貯蔵メカニズムです。一方で、深海鉱物資源の採掘の計画や、これまで注目されてこなかった微小生物を養殖用途などへ商業利用しようとする動きが世界各地で進みつつあり、マリンスノーによる炭素隔離の仕組みが侵されるリスクが現実味を帯びてきました。たしかにアルゴフロートで取得できるデータは限られていますが、たとえ何十年、何百年かかろうとも、環境保全のために広大で複雑な深海の研究は中断せずに継続すべきです。アルゴフロートによる研究の継続は、地球規模で最も重要なことだという私たちの思いを込めた作品です。

—《liquid strata: argomorphs(流動する海洋層:変態するアルゴフロート)》(2025)の映像に浮かび上がる“HERE BE MONSTERS”というフレーズには、どのような意図がありますか。

S:“HERE BE MONSTERS (ここに怪物あり)”は、中世の海図の警告文に由来します。深海に棲む生命は暗闇に存在し、私たち哺乳類と共通点が少なく異質に見えるため、しばしば「怪物」と形容されてきましたし、実際に中世は、地図上で未知の海域に怪物やドラゴンを描くことで、「ここから先は未知だ」と航海者に伝えていました。そこで何が起きているのか、私たち人間にすべてをはかる術はなく、想像に委ねられているのです。

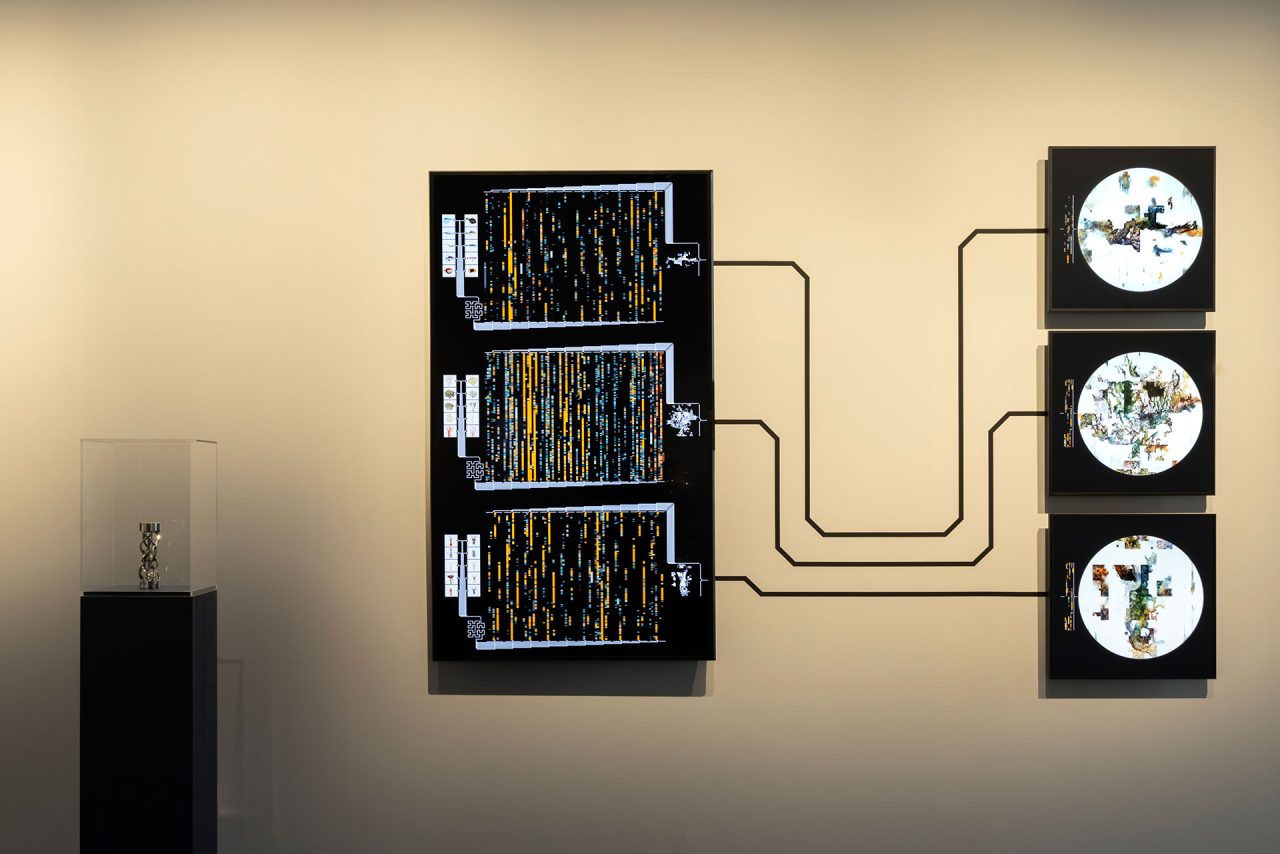

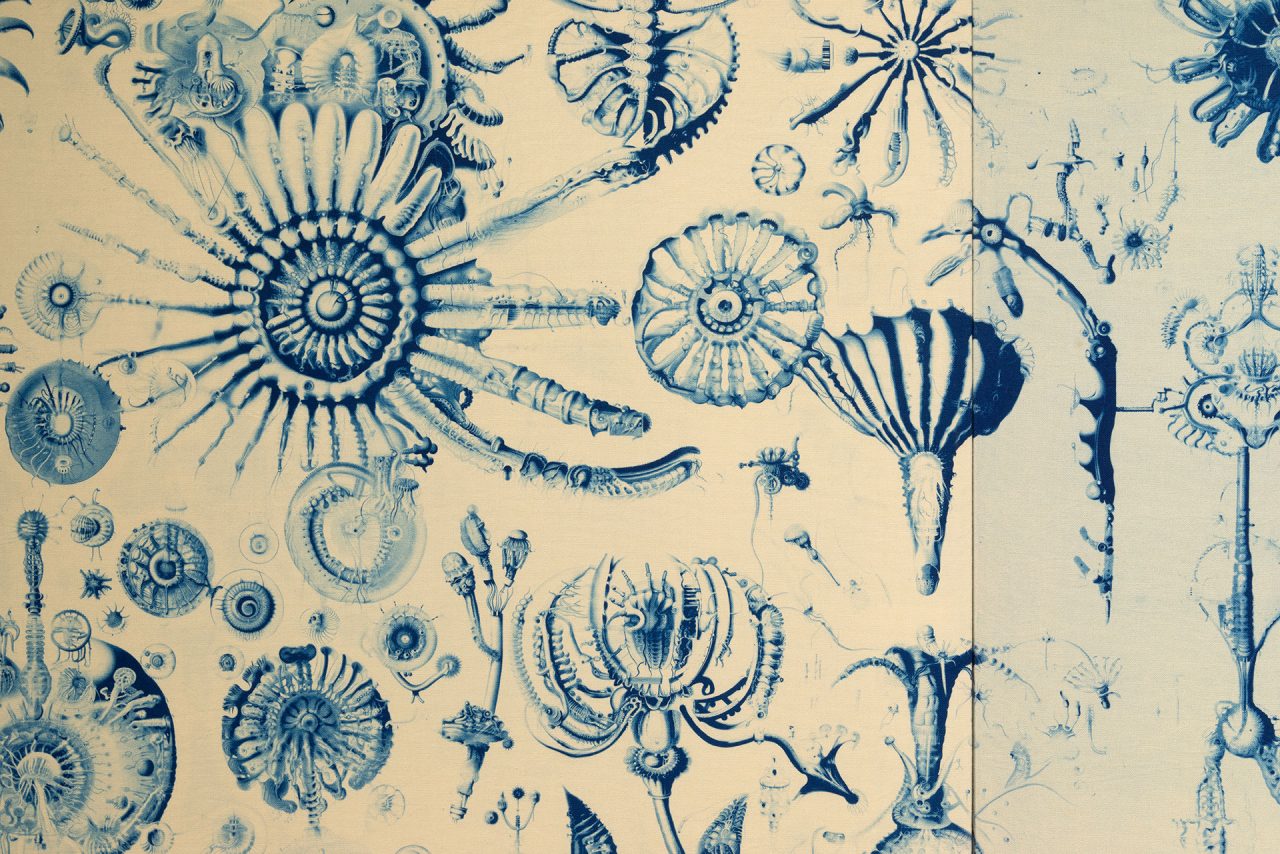

—まさに《specious upwellings(見せかけの湧昇)》(2022-24)では、AIを自らトレーニングして未知の生き物のようなイメージを生み出していますね。《self-contained(自己完結モデル)》(2023-24)では、遺伝子の構造をデジタルデータのコードを重ね合わせ、遺伝子組み換えをシミュレートし、自動生成の構造から作ったのでしょうか?

S:《specious upwellings(見せかけの湧昇)》は、アルゴフロートの収集データを含む海洋の、特に湧昇(ゆうしょう)に関するデジタルデータをもとに、さまざまな海の生命体のパーツを組み合わせたアウトプットです。既存の多様な情報のもつれと、AIによるイメージのもつれという、二重のもつれが生じて、未知の生き物のようなイメージになっています。これは自然現象の探求であると同時に、ミームのように、オンライン文化の中で無意識に繰り返される変異の連鎖を映し出す鏡でもあります。《self-contained(自己完結モデル)》では、DNAの構造にならって画像の生態系を立ち上げました。私たちは、情報がデジタル以外の領域でどのようにコード化され、解読されるかに関心があります。DNAは生物学的な仕組みと見なされがちですが、本質は情報であり、G・A・T・Cの4つの文字の組み合わせであらゆるものを生み出すことができるのです。

F:デジタルシステムは、ランダムな破損やノイズが生じやすいですが、《self-contained(自己完結モデル)》(2023-24)では、問題の検出や修復のプロセスにもこだわり、自然界の長い進化のなかで獲得されたセル・オートマトンというDNAの修正構造と類似のモデルを取り込みました。全遺伝コードを解析して頻出パターンを抽出し、破損時に復元を試みる仕組みです。

—本展では、クレスポさんの単独作品である《Artificial Natural History(人工自然史)》(2020-25)と《Temporally Uncaptured(捉えきれなかったものたち)》も展示されており、そちらはデジタルを出発点としながら、最終的なアウトプットとして、19世紀に発明されたアナログな写真技法であるサイアノタイプ(青写真)を用いている点が新鮮に映りました。

S:6年前から制作を始めた《Artificial Natural History(人工自然史)》(2020-25)と、近作《Temporally Uncaptured(捉えきれなかったものたち)》は地続きの作品で、どちらもカメラが生まれる以前の手法であった図解や乾燥標本などへの関心と、世界で初めて写真集を出版した植物学者であり写真家の Anna Atkins (アンナ・アトキンス) からの影響で、サイアノタイプを制作に取り入れています。私は散歩で拾った落ち葉や水などを日常的に顕微鏡で観察しており、顕微鏡越しに、肉眼では見えない別世界が立ち上がる瞬間がたまらなく好きなんです。顕微鏡を通してミクロの世界に触れ、日々インスピレーションを受けながら、深海などの未知の領域についてもリサーチや想像を深めていくなかで、だんだんと存在しない種の図鑑/存在しない自然史を構想するようになりました。顕微鏡で観察した実在の自然をデータ化し、サイアノタイプで印刷して、それをまたデータ化し、AIによって新しい何かを生成する……という、アナログとデジタルの技法を繰り返しています。

異なるスケールと時間軸、自然と人工、既知と未知を往還する閉じた循環を美しく可視化する Sofia Crespo の作品群。Entangled Others としての作品も、あらゆる生命や情報のもつれを、もつれという現象のまま表現しており、私たちに想像や解釈の余白を委ねる。

人間を自然の一部と見なせば、AIをはじめとする人間が扱うあらゆるもの――私たちが新たな技術を生み出すために変換する物質さえ――ある種の自然な進化の産物、より大きな自然のプロセスの一部として捉えられるのではないか。2人は新たな時代に向けて、そのように問いかける。