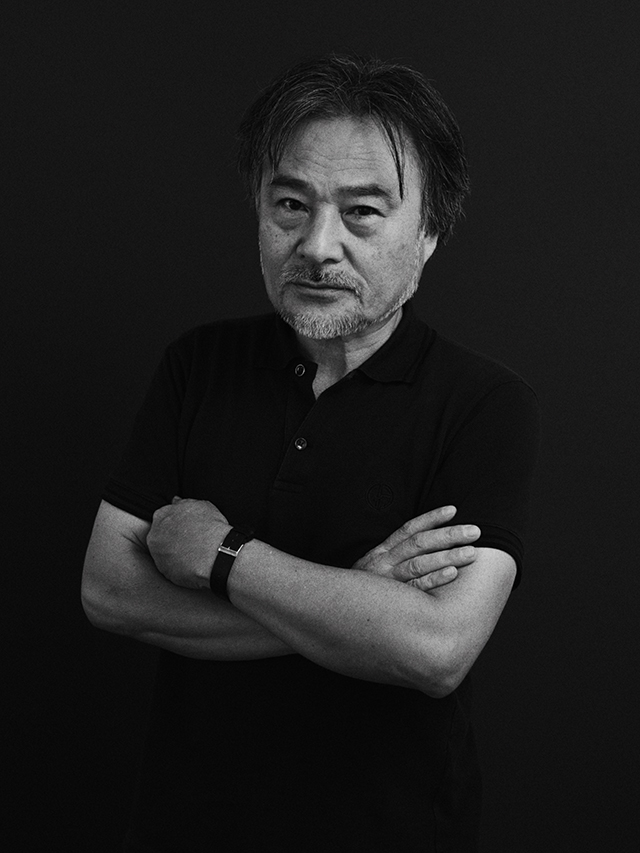

映画監督・黒沢清インタビュー

Kiyoshi Kurosawa

ふと目を上げると深蒼のドレスを纏った儚げに美しい彼女が誘っている…。それは夢か幻影か、はたまた怨念が作り出した恐怖の始まりか。不条理な畏れと美しさを描いたら右に出る者はいないジャパニーズ・ホラーの旗手、黒沢清監督。その美しきノワールと幻想的な映像美は世界的な注目を集め、カンヌやヴェネチアを始めとした世界中の映画祭から賞賛を浴びている。今年2016年の東京国際映画祭でも、時代を斬り開く革新的な映画を世界へ発信し続けてきた映画人の功績を讃える『SAMURAI賞』を、Martin Scorsese (マーティン・スコセッシ) 監督と並んで受賞することも決定している。(2016年11月3日に受賞式予定)。今回、初めての海外進出作品として発表した『ダゲレオタイプの女』について、話を伺う機会を得ることができた。最古の写真技術ダゲレオタイプで “永遠” を写し取ることに取り憑かれた男、永遠の代償として呪縛されたモデルたち、そしてその目撃者となる若い男。「ファッションも映画も神聖な美しさを求める意味では同じでは」と語る、黒沢監督が今だからこそ描く、命がけの愛の形を目撃しよう。

映画監督・黒沢清インタビュー

Film

ふと目を上げると深蒼のドレスを纏った儚げに美しい彼女が誘っている…。それは夢か幻影か、はたまた怨念が作り出した恐怖の始まりか。不条理な畏れと美しさを描いたら右に出る者はいないジャパニーズ・ホラーの旗手、黒沢清監督。その美しきノワールと幻想的な映像美は世界的な注目を集め、カンヌやヴェネチアを始めとした世界中の映画祭から賞賛を浴びている。今年2016年の東京国際映画祭でも、時代を斬り開く革新的な映画を世界へ発信し続けてきた映画人の功績を讃える『SAMURAI賞』を、Martin Scorsese (マーティン・スコセッシ) 監督と並んで受賞することも決定している。(2016年11月3日に受賞式予定)。今回、初めての海外進出作品として発表した『ダゲレオタイプの女』について、話を伺う機会を得ることができた。最古の写真技術ダゲレオタイプで “永遠” を写し取ることに取り憑かれた男、永遠の代償として呪縛されたモデルたち、そしてその目撃者となる若い男。「ファッションも映画も神聖な美しさを求める意味では同じでは」と語る、黒沢監督が今だからこそ描く、命がけの愛の形を目撃しよう。

— 『ダゲレオタイプの女』は、黒沢監督にとって初めての海外進出作品となりますね。これまでの監督の世界観にゴシック要素が加わり、新しい黒沢ワールドが広がっていました。今回はキャスト含めた全スタッフがほぼ現地のフランス人で臨んだと聞いています。この作品の制作の始まりは吉武美知子プロデューサーとの出会いが大きかったと思いますが、その経緯について教えてください。

実は最初にこの物語を考えたのは20年ほど前で、その頃はジャパニーズホラーが世界で流行り始めていた時期でした。その当時、イギリスのプロデューサーから、イギリスで何かホラー映画を撮らないかという依頼を頂いたんです。それで、脚本まではいかないプロットレベルの簡単な物語を考えました。『ダゲレオタイプの女』はそれが元になっています。残念ながらそのイギリスでの企画はダメになってしまったんですが、それからずいぶん経った頃、フランス在住の吉武プロデューサーと懇意になってフランスでの制作を持ちかけてくれたんです。それまでも日本で撮りながら海外 (フランス) の資金が少し入った、資金的な海外との合作は既に多く作っていました。そういう流れのなか吉武プロデューサーが、そろそろ純粋にフランスでの作品をひとつ撮りませんか、オリジナルのストーリーで、海外で制作してもいいような脚本はありませんか、と言われまして。

そこでイギリスでやろうとした昔のストーリーを出してきて、そこから本格的にスタートしたという感じですね。イギリスで考えていたものとはだいぶ違ってきましたが、ダゲレオタイプの写真を撮っている父親と娘がいて、その屋敷にふらりとやってきた若い男が怖い目にあう、という流れは最初と変わっていません。 僕は小さい頃からヨーロッパのホラー映画、当時は怪奇映画と言いましたが、そういうものが好きでした。とりわけイギリスのゴシックホラーと呼ばれるような映画は、夢中で観ていました。ですからイギリスで “何かホラー” と言われて、せっかくイギリスで作るなら、と発想しました。最終的に舞台はフランスに変わり、当初よりもだいぶ若い男女のラブストーリーという面が大きく扱われるようにはなりました。でも古い館でなにやら怪しいことをやっているというところは、最初に考えたことから変わっていないです。

— ダゲレオタイプをストーリーのテーマにするきっかけに関するインタビューを拝読しました。一つ目は美術館で実際にダゲレオタイプの写真をご覧になったこと、そしてもうひとつの理由は、デジタル技術が普及している現代に対して、いまいちど立ち返ってみようという気持ちが込められているそうですね。

はい。でも、ただ現代の技術に対する批判的なものをこの作品に込めようと思ったわけではありません。僕らも映画を作っているときはデジタル技術を使用していますし、これだけたやすく色んな人が映像を作れるようになっているというのは、良いことだと思っています。しかしそんな事象とは全然無縁の時代錯誤とも言えるような、このダゲレオタイプという技術、たった一枚のスティル写真を撮るのに何時間もかけて、現代ではほとんど消え去ってしまったような技術に対して未だにこだわっているというのは、よく考えると映画もそうなんだよなあ、という自戒も込めています。映画もデジタルで撮ってはいますが、1カット撮るのに1時間も2時間もかけて撮りますしね。人を固定まではしませんけど、立ち位置や照明や衣装も厳密に決めてリハーサルをして、たかが数十秒のためにものすごく苦労して撮影して、ものすごいものが画面に映っているんじゃないかという幻想に支えられているわけです。観客も、恐らくいまだに映画館で映画を観るときはなにか特別なものが映っているんじゃないかと信じて行くわけですよね。だから映画って、実はすごくダゲレオタイプと変わらないんです。未だに生き残っている、非常に珍しい、どこか狂っている、明日をも知れぬ、危うい表現なんだよなあ、と感じながら撮影しておりました。

— ダゲレオタイプのモデルさんは、まさに命を削って被写体として徹しているんですね。

そうですね。映画の世界の人間も、多少そういうことを考えたりしているのかもしれません。この1カットに命を捧げる、とか。馬鹿げているように聞こえるかもしれませんけれど。

— その姿勢は、ファッションの世界でも同様のことが言えると思います。例えば昔はコルセットでぎゅうぎゅうに締め付けたり、足を纏足にしたりしていました。そこには美に対する執着や、美を求めるが故の自己犠牲というものが感じられます。ファッションと映画はそういうところが共通しているのではないでしょうか。

そうですね。映像以上にファッションって、すごく当たり前でお手軽なものであると同時に、神聖な、二つと無い特別なものであるという、矛盾の中で皆さんはご自分の服を選んでらっしゃるのかなあ、という気はします。それは恐らく何千年も前から人類が求めている”何か”だと思うんです。絵画とかもそうですよね。一枚描くのにすごく苦労して、情熱を込める。それでいて何を描いているのかというと自然の風景だったり、見たらそこにあるものなんです。ごく日常的に、「うわあ、この夕日は綺麗だなあ」という気持ちを、どうやって絵画にして、そこに定着させるのかということは、すごく大変なことなんです。日常と神聖なものとは、必ずどちらも人間が生きていくうえで必要とされているんじゃないでしょうか。映画とは、少しだけですけど、神聖な部分をもっているのだと思います。ファッションはそういうところがあって、まさにひとりひとりが感じてらっしゃる部分かな、という気がします。

© FILM-IN-EVOLUTION – LES PRODUCTIONS BALTHAZAR – FRAKAS PRODUCTIONS – LFDLPA Japan Film Partners – ARTE France Cinéma

— 今回のポスターのメインビジュアルにもなっている青いドレスはすごく印象的でしたね。これはどのようにオーダーされたのでしょうか?

このドレスは、実際に19世紀に存在していたドレスを元にしてデザインし、映画の衣装部の人がこの映画用にオリジナルで作ったものです。デザイン的に細かいことはわかりませんが、恐らく典型的な当時の女性の衣装だと思います。ただ、色と生地の質感については、僕もこだわりました。この色にしたい、ということと、シルクが入ったなんともいえないこの光沢です。これも中にコルセットが入っていて、独特なボリューム感があるんです。ドレスを着た彼女自身の体型に合わせつつ、あるフィクションを作っているんです。 (裾を指差して) ここから先、彼女の身体がどうなっているのかわからないんです。また首周りをどのくらい開けるかなども悩みました。彼女の肉体が自然にこの形でありつつ、(首元を指差して) ここから先はどうなっているのだろうか、と。

— 映画の中でモノクロにした時、ドレスの配色などがどのように見えるかなども計算されたのですか?

“青”そのものは、映画の中でどのように見えるかということを一番重要として考えました。もちろんモノクロでどうなるか、もですが。色というより、どちらかというと光沢ですね。

— 今作で一番驚いたのは、真昼間にステファンの亡き妻ドゥニーズの幻影 (亡霊) が現れるシーンです。これは今までに観た監督の表現の中で、最も恐ろしいと感じさせる表現でした。『回路』でも明るい亡霊のシーンは多少ありましたが、あそこまで真昼間に登場するのは初めてではなかったでしょうか?

はい。あれは今回、やってみたかったことの一つなんです。闇に紛れて怖く感じさせるという表現も、もちろんありますし、これまでもやってきましたが。あのシーンの見せ場は、完全に見せている、どこにも影のない状態で、どうやって怖がらせるかというところです。その効果も狙って、このような衣装にしたわけです。

— 途中から亡霊のピントがぼやけてくるところが、更に観客の恐怖感を煽りますね。亡霊を見たステファンから発せられる恐怖が拡散し、観客自身もその恐怖に包まれてゆきます。

ここは何度か試行錯誤し、ホラーのテクニックとして新しいことを試してみたシーンでした。

— 今回、“植物”を扱っているところにも新しさを感じました。ここに登場する温室は、湿った熱帯を感じさせるものではなく、どちらかというと乾いた空気感でしたね。そしてそれが、ヒロインのマリーのイメージをすごく表していました。植物的といいますが、生きているのか死んでいるのかわからない、境目に浮遊しているような存在です。

なかなか微妙なところを指摘されますね (笑)。おっしゃる通りそうなっているんですが、最初から狙っていたわけではないんです。ひとつは日本と違ってフランスに湿気がなく、植生もかなり違ったということ。それと実は、脚本を書いていた時は花が咲き乱れている温室と思いながら書いていたんですが、撮った時期が寒い季節だったので花がなかったんです。温室でも、外が寒いと咲かないんですね。そういういくつかの偶然や予期せぬことがありまして、花がないなら緑だけでやるか、ということになったんです。

— マリーが植物園の面接を受けるシーンで、どうして植物が好きかと聞かれ、「植物は実際に動かないけれど、その場に根を深く張り、環境を制御して生きているものなんです」というセリフがありました。これは彼女自身と、亡くなった母親がその館から離れることができないということを表しているように感じます。

そこまで読み込んで頂けるととても嬉しいのですが。あれは結構考えた場面ですが、彼女が置かれている状況を表現しようとしたわけではないんです。僕が植物に興味があるんです。アカデミックに勉強したわけではありませんけれど。改めて、何故こんなに興味をひくんだろう、と自分自身が考えて出てきたセリフなんです。なぜ人は植物に惹かれるのか、という問いを自分に発してみた結果が、あの答えだったということだと思います。それをマリーに言わせたんですね。

— マリーは一見、現代的な普通の女の子ですが、時折、透明感のあるなんとも言えない表情をしますね。Constance Rousseau (コンスタンス・ルソー) をマリー役に抜擢した理由、彼女に惹かれたポイントはどんなところだったのでしょうか?

実は最初にこの役を誰にしようかと考えていた時、難航するだろうなと思っていたんです。生きているか死んでいるかわからないけれど確実にそこに存在しているという、ある種の非現実さ、でもある瞬間まではごく普通のパリで日常を営んでいる女性。そんな、非現実さと日常性の両方を持ち合わせている女性を探せるんだろうか、と思っていました。彼女はまだそんなに有名な女優ではないんですが、日本でいくつか作品を見ているうちに、単純に見た目が古風で、いいかもなあとは思ったんです。それでフランスで30人くらいの方とオーディションで会ったんですが、その中に彼女も加えてほしいと、オーダーしました。ですから最初からなんとなく彼女が本命ではありました。それでも会ってみないとわからないと思っていたんですが、会った瞬間にこれはやっぱりこの人だとピンときました。そしてマリー役についてこういう生きているか死んでいるかわからない役なんですが、理解できますか、と聞いたら、完璧に理解できます、と答えたんです。なぜかというと、彼女は日本のホラー映画が大好きでたくさん見ており、かつ大学で映画を学んでいた、とのことでした。しかも驚いたことに「卒業論文であなた (黒沢監督) の撮った『回路』をテーマに論文を書きました。あなたの描く幽霊の役をやれるなんて夢のようだ」と言うんです。実は声をかける前から、日本の映画に出てくる幽霊に興味を持った方だったんです。本当にびっくりしました。それからはこちらから色々説明するまでもなく、こちらが望んでいることを理解してもらえたんです。

© FILM-IN-EVOLUTION – LES PRODUCTIONS BALTHAZAR – FRAKAS PRODUCTIONS – LFDLPA Japan Film Partners – ARTE France Cinéma

— 主人公ジャンを演じる Tahar Rahim (タハール・ラヒム) についてはどうだったのでしょうか。彼はマリーと比べて普通のパリジャンを演じていますね。

彼はこれまでフランスの監督と組む場合、アラブ系の青年として扱われることが多かったそうなんです。そのため今回は普通のパリジャン役を演じることが出来、それも海外の監督からのオファーということが、とても嬉しかったと言ってくれました。

— 以前ジャパニーズホラーについて伺った監督のコメントが印象的でした。それは『エクソシスト』のような欧米のホラーだと、現れた霊を敵としてみなし、どうやって退治するかを描くものが多いけれど、日本のホラーでは霊を非常に理解しがたいものとして受け取り、それとどうやって共存していくか、として描く。その姿勢が欧米と日本では全く違うと仰っていました。そこでフランスを舞台とした今回、どういう表現になるだろうと思っていたのですが、やはり監督の持っている考え方、敵対する存在としてではなく、受け入れる存在として描いていましたね。

そうですね。僕にとってそのようにとしか考えられないと言いますか、ちょっと考えれば簡単なことだと思うんです。というのも、相手が怪物とかだと対決する対象になるでしょうけど、幽霊って、この間まで生きていた存在なわけですから。それにこちらだって、あと何十年かするとそちら側にいきますし、ほとんど変わらないんですよ。彼らはほんのちょっと違う次元にいってしまった人間で、自分の将来の姿でもある。だから対決ということはあり得ないんです。お互いの環境が違うので理解するのはなかなか難しいでしょうけど、なんとか理解して共存していく以外、付き合い方はありません。出てきた瞬間、彼らがどんなに怖くてもね。怪物ではない、人間なんだ、というところから物語は出来てゆくんです。相手をやっつけたりとかわかりやすい結末にはなりませんが。敵ではなく、死んだらどうなるのか、死とは何だろうかという、答えのない、誰でも通る、少しは考えたことのある、面倒臭いけれど興味深いものに、最終的にはなってゆくんだと思います。

— 監督の作品からはいつも、生きている残された立場の人間から見た、幽霊やいなくなってしまった存在への目線というものが感じられます。例えば『回路』や『ドッペルゲンガー』など、大事な人や自分自身を失い取り残された人たちからの目線、一番大切なものが失われてしまうという感覚が、どの作品からもすごく感じられます。今回は母親や妻、恋人を失った者からの視点が描かれています。これは大切だったからこそ追いたくなる、幻影としての亡霊なのでしょうか?

あまりそのことを強く意識して映画を作っているわけではありませんが、指摘されるとその通りかもしれません。それはひとつ、昔はそんなことなかったのかもしれませんが、年齢からくるのかなと思いますね。事実、この歳になると結構多くの知り合いや肉親が死んでるんです。あの人ももう死んだのか、みたいなね。こればっかりはしょうがないんですよ。いずれこちらもそうなるとはいえね。すると変な意味ではなく、死んでしまったあの人はどうしてるんだろう、あの人だったらどう考えるだろう、とか、ふとそういうことが頭によぎることは格段に多くなっているんです。そういうことが自然に僕の作品に影響しているのかもしれません。あまり意図的ではありませんが、やはり死んでしまった人、ここに居ない人に想いを寄せるというところが、出ているんですね。

—「ホラー」という枠組みって、時として窮屈に感じるのではないでしょうか。特に今回の作品からすごく感じたんですが、黒沢監督の作品は単純に「ホラー」に当てはまるようなものではなく、これまでホラーと思っていたけれど実は新しい哲学的な試みの表現なのではないか、また実は過去の作品も「ホラー」ではなかったのではないか、と思いました。

そう言って頂けるとそれは有難いのですが。僕が素直に思うのは、何と呼ばれても構わないですし、この作品をホラーと呼ばれても全然構わないんです。むしろ「ホラー」というジャンルは、ここまで豊かな表現ができます、と言えることになりますので。「ホラー」じゃなくても、例えば「サスペンス」でも「メロドラマ」でも同じことが言えると思います。えらく型にはまっているように思うかもしれませんが、僕は映画においては、そういう型やジャンルが、一見枠に沿ってはまってストーリーが流れているように見えて、そこから強烈な作家性であったり、感受性とか哲学とか、いろんなものが滲み出てくる。それでも観ていてワクワクハラハラドキドキして、娯楽としても成立しているんです。素晴らしいものだと思いますね、ジャンルって。

— この先海外での制作予定はありますでしょうか?

具体的な予定はまだ何もありませんが、もちろんあれば是非やりたいと思ってます。『ダゲレオタイプの女』はまだフランスでも公開されていないので、その結果も影響してゆくと思います。今回のプロデューサーや俳優たちも、また是非やりたいと言ってくれています。

— すごくいい現場だったと聞いています。

そうですね。素晴らしい現場でした。

| 作品情報 | |

| 映画タイトル | ダゲレオタイプの女 |

| 監督・脚本 | 黒沢清 |

| プロデューサー | 吉武美知子、Jérôme Dopffer (ジェローム・ドプフェール) |

| 出演 | Tahar Rahim (タハール・ラヒム)、Constance Rousseau (コンスタンス・ルソー)、Olivier Gourmet (オリヴィエ・グルメ)、Mathieu Amalric (マチュー・アマルリック)、Malik Zidi (マリック・ジディ)、Valérie Sibilia (ヴァレリ・シビラ)、 Jacques Collard (ジャック・コラール) |

| 日本語字幕 | 寺尾次郎 |

| 製作年 | 2016年 |

| 製作国 | フランス、ベルギー、日本 |

| 提供 | LFDLPA Japan Film Partners (ビターズ・エンド、バップ、WOWOW) |

| 配給 | ビターズ・エンド |

| 上映時間 | 131分 |

| HP | www.bitters.co.jp/dagereo |

| © FILM-IN-EVOLUTION – LES PRODUCTIONS BALTHAZAR – FRAKAS PRODUCTIONS – LFDLPA Japan Film Partners – ARTE France Cinéma – 2016 | |

| 2016年10月15日 (土) よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ他全国順次公開中 | |

Interview & Text: Asako Tsurusaki & Daisuke Nishimura (Someone’s Garden)