Patrick Li (パトリック・リー) インタビュー

Photo by Craig McDean

Patrick Li

Writer: Akiko Ichikawa

『New York Times (ニューヨーク・タイムズ)』紙が発行するファッションカルチャー誌『T Magazine (Tマガジン)』のクリエイティブディレクターであり、自ら設立したエージェンシー「Li Inc」では、Louis Vuitton (ルイ・ヴィトン) や Givenchy (ジバンシィ) などトップメゾンから、スミソニアン系列の国立美術館、Pharrell Williams (ファレル・ウィリアムズ) や KAWS (カウズ) ら、今をときめく多彩なジャンルのクライアントの仕事がずらりと並ぶ。実は、このインタビューのアイディアは約1年前の9月、ニューヨークファッションウィークの最中に思いついた。

Patrick Li (パトリック・リー) インタビュー

Design

ある朝のこと、ショーに向かうため最寄りの地下鉄の駅に赴いたのだが、何かのトラブルで地下鉄が止まってしまっていた。そこで見かけたのがパトリック・リー(お互い家が近く、また彼の事務所も同じエリアにあって旧知の仲である)。それでタクシーをシェアして一緒に行くことになった。ショー開始までは1時間ほどあったので、アップタウンの会場まではダウンタウンからでも余裕のはずだったが、あいにくひどい渋滞。到着前にショーが始まってしまったことがわかり、そのままUターンしてダウンタウンに戻ろう、ということに。

ファッションウィークという多忙を極める時期の、都合2時間もの“ドライブ”(しかも業界のトップランナーである彼と)。その時、車中から眺められたのは多くの工事現場(これが渋滞の原因でもある)で、まさにマンハッタンという街がスクラップ&ビルドされている光景だった。それを見て彼は「ねえ、僕らは今、変化の真っ只中にいる。すごく面白い時代に生きているんだ、って思わない?」と呟いた。こちらはショーに間に合うかどうかの瀬戸際で焦っていたのに、「彼はなんてリラックスして、ポジティブなんだろう」と感嘆した。

前置きが長くなったが、この時の彼の言葉がずっと頭に残っており、いつか色々話を聞いてみたい、と思っていたのだ。

―このインタビューは“あのタクシーでの会話”を発展させたいと思ってお願いしました。車内での、あなたの余裕あるアティテュードが本当に印象深くて。

あの時は楽しかったよね(笑)。でも、あの2時間が僕らに与えられたことをとても感謝しているよ。タクシーの中に閉じ込められていたんだから、どうしようもない。あれ以上早く行くこともできなかったし、渋滞を解消する手立てもないんだから。僕らはただそこにいること、しかできない。

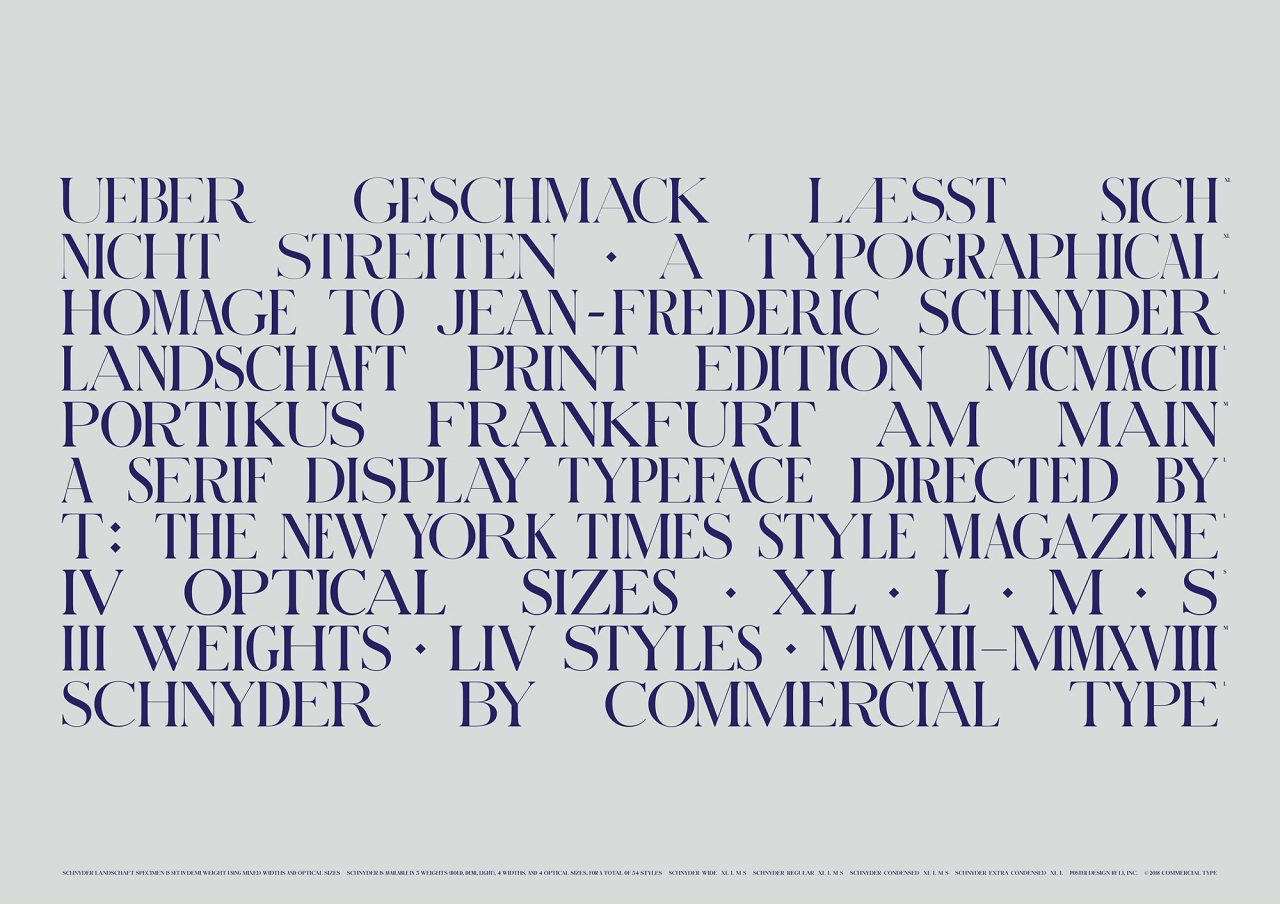

2012年よりクリエーティブディレクションを手がけるニューヨークタイムズの『T Magazine(Tマガジン)』。最も印象深い号として1981〜1983年のニューヨークにフォーカスした号をあげた。エイズが急激に世界に広まったこの3年間、どのように文化が変化したか、という考察。T: The New York Times Style Magazine Creative Direction and Design, 2012-Present Logo

―今、ファッション業界でのシステムはもちろん、いろいろな意味での変革期を迎えていると感じます。

長年ニューヨークでお仕事されてきて、これまでどのようなスタンスで続けてこられましたか?

物事に対して、自分はいつもその背景に興味がある。常にマクロな視点を持ち、同時に変化の渦中で物事を捉える、という姿勢を取ってきたと思います。ニューヨークのような街に住んでいると、時に変化が早すぎて変わっていることに気づかないことさえある。最近は特にその変化のペースがエスカレートしているしね。

変化が好ましいかどうかは、それぞれの立場で判断していいと思う。その事態をいやいや受け入れなくてはいけないこともあるだろう。でもスタックしていると感じる時も、一歩引いてみる。それは、より注意深く物事を見る感謝すべき機会かもしれない。何れにしてもその変化から逃げないこと、なぜなら僕ら自身の存在がなかったとしたら、何も起こらないんだから。

まさに僕らがタクシーの中で渋滞に巻き込まれていたのと同じ状況。窓の外で何が起こっているのか?それを注意深く観察するしかないんだ。日々、どの瞬間も物事はクイックに移り変わってく。特にファッション業界では、ビジネスの手法、ディストリビューション、人々のアウェアネスを含めてここ10年間の変化は、過去100年のうちで最も目覚ましい、それは本当にエキサイティングなこと、とも言える。

―iPhoneのリリースが2007年、そして2012年に Instagram がローンチしてから特に、ファッション業界を取り巻く環境は激変しました。かつては世界のトップブランドが軒を連ねるショーケースだったマディソン街も、この夏 Barneys New York (バーニーズ・ニューヨーク) が経営破綻、空き店舗スペースも目立ちます。ニューヨークを代表するブランド Calvin Klein (カルバン・クライン) も今年に入ってコレクションラインを休止するなど、もしかしたら現状、ファッション業界はエキサイティングな状況、とはいえないのではないでしょうか?

デジタルテクノロジーへの親和性が高まるようになって、抜本的なシフトが起きていると感じます。ただ、ファッションと人々の関わり自体はそんなに変わっていないんじゃないかな? ファッションとは、ある特定のグループに属していることの表明だったり、自己表現の手段としてのメッセージ性であったり。だから、その価値自体が消えてしまったわけではなく、ブランドによっては、かつてない規模の成功をおさめているところもある。例えば Louis Vuitton (ルイ・ヴィトン) や Gucci (グッチ)、Dior (ディオール) といったメガブランドはよりパワフルになっているしね。

ただ消費の手法は大きく変わってきた。日曜日にカッコいい車で買い物に出かけて、ブランドのロゴがついたショッパーを下げて歩く、そんな消費のスタイルには憧れを抱かなくなった、特に若い世代はね。だからブランドにとってはマディソン街に路面店を出す、ということの意味が薄れてきているのかもしれない。

今、自分はアーバンプランニング(都市計画)に興味があるんです。現代的な都市開発においては、ファッションや小売というのは中心的な役割を担う。最近の例でいうと、ニーマンマーカスはニューヨークに初出店するにあたり、マディソン街など従来的なショッピングエリアでなく、より新しい顧客層を獲得すべく「ハドソン・ヤード」を選んだ。一方で、自然発生的に出来たショッピングエリア、例えばブリーカーストリート界隈は、かつては多くのブランドが出店したけど今は衰退しているよね。今後は、綿密な計画性を持って開発され、街として成熟していく、といったケースがもっと増えていくんじゃないかな。

―クリエイティブディレクションのストラテジーも変わってきているのでしょうか?

事務所としては常にファッション分野以外にもアンテナを広範囲にはるようにしています。ファッションのアプローチもかつてとは違うものになってきているから、広告のタイミングや即時性、バジェットなどはラディカルに変わっている。他、アートや不動産分野など、ファッション以外のプロジェクトに僕らが持っているブランディングのストラテジーを用いる、ということも増えています。

例えば Thomas Heatherwick (トーマス・ヘザウィック)(最近ではハドソン・ヤードのランドマーク施設「ヴェッセル」が有名) がチェルシー地区で手がけているコンドミニアム。ビルディングが住居としてどのように人々とコミュニケーションできるか? フロアプランを見ながら、ロゴやヴィジュアルのアイデンティティを検討していくのは本当にやりがいのある仕事です。

Givenchy はここ2年ほど広告キャンペーンを手がけています。クリエイティブディレクターの Clare Waight Keller (クレア・ワイト・ケラー) は非常に直感力に長けていて、それを目の当たりにするのが刺激的。老舗ブランドとして新しいイメージを打ち出している面白い時期に一緒に仕事ができるのはアドベンチャーだし、とても勉強になりますね。

最近では動画の重要性が高まっているのも特徴。写真だとあっという間にスワイプされてしまうことも多いけど、動画であれば15秒〜1分間はアテンションを得ることができる。YouTube や Instagram などチャンネルも多様化し、その分ブランドのメッセージやストーリーをたくさん伝えられるからね。

―『T Magazine』でのお仕事はどうでしょうか? どんなペース配分でプロジェクトを進めているのですか?

だいたい午前中は自分の事務所で仕事をして、午後2時にはマガジンの編集部に行く感じです。現編集長の Hanya Yanagihara (ハニヤ・ヤナギハラ) はファッションのバックグラウンドは持っていないのですが、文化全般にかけるオブザーバーとしての研ぎ澄まされた視点が素晴らしく、まさに自分自身のゴール、と言えるほど。彼女は、これまで見過ごされてきた様々な文化や事象に改めてスポットライトを当てながら、今、というモーメントを鮮やかに捉えていきます。

物事がかつてないスピード感で移り変わっていく時代において、僕らは今、自分たちが生きている世界を歴史というフレームにはめることで、学ぶことも多い。雑誌とは時代を反映するのはもちろん、時代とどのように関わり、また文化を駆りたて、推し進めていくことができるか。そんな編集方針を持って取り組んでいます。

―雑誌といえば、学生時代に『Emigre (エミグレ)』というグラフィックデザイン誌(1984〜2005年まで、サンフランシスコを拠点に発行されていた)でインターンされていましたね。

当時、グラフィック誌としては最も重要な媒体だった。そしてそのころは、ブログも Instagram もなかったからね、カルチャー的な情報を得るには雑誌が一番手っ取り早かった。どの雑誌も特定のターゲットや読者層がいて、それに向けてどのように情報や文化をパッケージするか?という編集の原点を学んだね。振り返ると、それはブランディングとも似ている、デザイナーのメッセージをどのように解釈し、翻訳してヴィジュアライズするか、という。

―子供の頃の夢は?放射線技師になりたかった、というのも読みましたが。

高校の近くにあった病院でアルバイトしていたんだ。X線の写真には新生児の画像から、カタストロフィとも言えるような病原菌までが映し出されている。その画像を読み取ることによって、人生の重要な判断をしなくてはならない、非常にインテンスな経験だったね。当時はそれが”写真”という意識はあまりなかったけど、振り返れば画像と対峙する、という姿勢の元にはなっているかもね。

その後、進学して大学では生物学の成績も良かったんだけど、同時に建築のスタジオクラスもとっていて、建築事務所でもインターンするようになった。そのうち、建築やグラフィックへの興味の方が大きくなっていったんだ。

―ファッション業界との出会いは?

業界のマスターである Fabien Baron (ファビアン・バロン) の事務所で働いている時だね。自分のセールスポイントは、ファッションというよりはむしろ建築とか、それまでの教育が自分自身のアイディアを補強してくれていると思う。

先に話したアーバンプランニングとも関連しているけど、僕はランドスケープアーキテクチャにも大きな関心を抱いている。というのも、今、僕らの身の周りの環境こそが自分たちの美意識にも影響を与えていると思うから。ファッション広告やプロモーションを成功させるには、プロダクトそのものだけでなくその世界観、そして僕らがその情報をどのように受け取ったか、という心理的な側面も大いに関係していると思う。

―最近では“ダイバーシティ”というのもファッション業界では大きなキーワードになっています。様々な人種や体形、そしてジェンダーのモデルを起用する例、そしてニューヨークでは特に、アフリカ系のルーツを持つデザイナーも多く見られるようになっています。ファッションにおける社会性もクローズアップされていると思いますが、どうですか?

ダイバーシティについてはファッション業界から始まったことではないけれど、ファッションというプラットフォームはその側面をより視覚化にしているのは間違いない。そしてこのムーブメントは政治とも結びついているね。保守的になったり、締め付けが厳しくなると必ずその反動が出てくる、それがクリエーティブな表現に繋がるのはエキサイティングなことだよね。

―その動きは確かにファッションのみならず、アート界でも顕著ですよね。この間、白人の男性アメリカ人アーティストと会話していた時、「自分は白人の男性だったことに、そんなに優位性を感じたことはないな。今いちばん優位なのは黒人でレズビアンのアーティストかも?」と発言していたのが印象的でした。

確かに、白人男性は歴史的にも本当に長い間優位性を保っていたから、シフトしていくのは自然な流れなんじゃないかな。カルチャーを成熟させていくには必要なことだと思う。そして、今の若い世代は、もっとオープンマインドだから、ダイバーシティーの境界線を意識せずとも軽々と超えているね。

―ローワーマンハッタンが今、再び盛り上がっています。その界隈を拠点とする、現代アーティスト、ファッションデザイナー、そしてレストランなども含めて、異業種のカルチャーミックスがまた新たなニューヨークを作っていく予感がします。まさに私たちが住んでいるのも、その辺りですが。

その通り!今日も、本当にありがとう。楽しかったよ。

―こちらこそ!