「対話しながら、ゆっくりと」 ジョナサン・アンダーソンが語るブランドの未来

JONATHAN ANDERSON

photography: Ippei Yume

interview & text: miwa goroku

自身の名を冠したJW Anderson (ジェイ ダブリュー アンダーソン、以下JWA) を立ち上げたのが12年前の23歳の時。29歳でパリブランドLOEWE (ロエベ) のクリエイティブ・ディレクターに就任し、2年前から協業するUNIQLO (ユニクロ) とのコラボレーションは現行の秋冬で4シーズン目に突入。つまり現在、Jonathan Anderson (ジョナサン・アンダーソン) は年間で、LOEWEのレディスとメンズ合わせて8つ、JW Andersonで4つ、UNIQLO 2つ、の少なくとも14のコレクションを手がけている計算になる。ファッションヒエラルキーの頂点に立つパリブランドから、駅ナカでも買えるSPAブランドまでを、しかも軸足はホームグラウンドのロンドンに置いたまま行き来し続ける、今最も多忙なデザイナーJonathanに、今回はJW Anderson のデザイナーとしてインタビュー。知られざる過去の経歴から、目下話題のサステナビリティまで話は及んだ。

「対話しながら、ゆっくりと」 ジョナサン・アンダーソンが語るブランドの未来

Fashion Design

― JWAの2020年春夏シーズンのコンセプトは?

ジュエリーを服として扱うこと。ジュエリーを多用しながら、よりファッションフォワードで貴族的なスタイルを追求しました。ジュエリーが衣服になり、衣服もまたジュエリーになる。その相互性がインスピレーションになっています。

― そもそもジュエリーに着目したのはなぜ?

ファッションとは何か? を改めて考えた末、プレシャスな服を作りたいと思ったから。

― ショー会場には、古い人形やオブジェがたくさんありました。

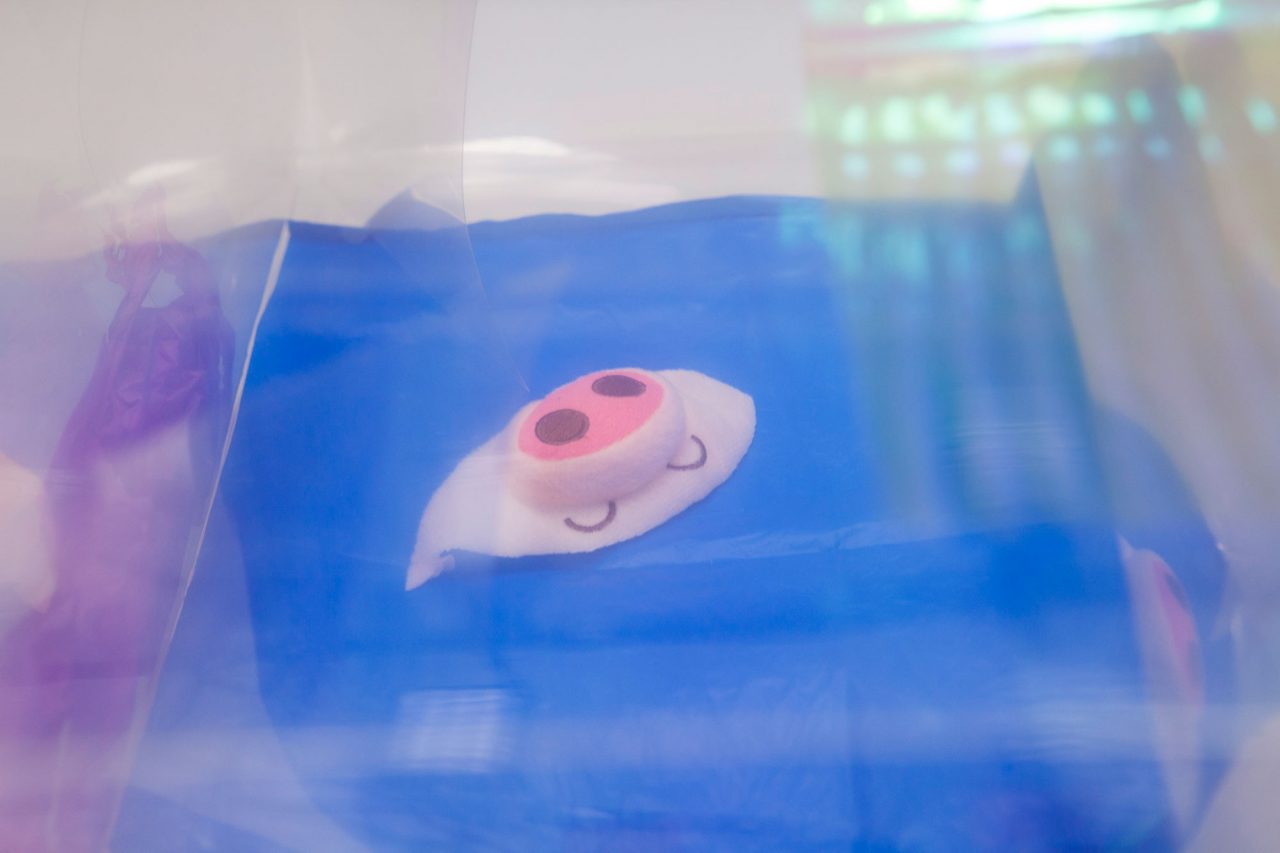

今回のインスタレーションで使ったのは、Liz Magor (リズ・マゴー) の作品。昔から大好きなカナダ人のアーティストで、僕は彼女の作品をずっと集めているんだ。忘れ去られてしまったもの、日常の中に潜んでいるなんでもないようなものをアートにする天才。もちろん今回のコレクションのインスピレーションのひとつ。

― 2019-20年秋冬はドレープの使い方が印象的でしたが、今季のシルエットのこだわりは?

ドレープに始まり、今シーズンはもっとアシメトリーなカットやフォルムを取り入れています。いろいろな形を、ジュエリーが主導権を持って締めたり、コントロールするというアイデア。全体にボリュームについて表現したシーズンです。

― JWAはアートやクラフトの感触を宿したデザインで、ベーシックとはまた違う次元の “長く愛せる服”を多く提案していますよね。今季、多くのブランドが声高に叫んでいるサステナブルについてはどのように受け止めていますか?

まず、サステナブルであることは、クリエイションを手がける上での前提というか。自分のブランドはもちろん、LOEWEでデザインする時も、LVMHにはもともと厳しいルールがあり、これまでもずっとその中でやってきました。今、サステナビリティが業界全体のトレンドとして、新たにやらなければいけないことのように取り沙汰されているけれど、そのアイデアだけに注目してしまっていないか、本質を取り違えていないか、というのは懸念するところ。サステナブルが、PRのツールになってはいけない。

― 具体的にJWAにおける取り組みとは?

原材料の調達、素材づくり、職人さんたちの職場環境……いずれも維持可能な取り組みを続けています。大事なのは、長期的な視点を持つことだと思う。同時に、僕たち作る側、売る側だけでなく、買う側、消費者側にも責任があるということを忘れてはいけない。

― 誰が悪い、どこに責任がある、というレベルの話ではないと。

そう。僕は1984年生まれで、人口がどんどん増える時代を生きている。みんなで解決策を考えていかなければいけないと思う。高層ビルがどんどん建って、個人が月まで行けるようになった今、そこから少し視点をずらして地球全体を見ることができるようになったら、サステナビリティに関してできることはいろいろあるんじゃないかな。

環境問題に真剣に向き合えば、社会的なコストも避けられなくなる。大事なのは、両者のバランスをどうとるのかを考えること。たとえば環境問題が解決できても、人が暮らしていくための収入が確保できなくなったりしたら、ゆくゆくは共倒れになってしまうから。

JWアンダーソン 2020年春夏コレクション会場の様子。透明ボックスの中はアーティスト Liz Magor の作品

― デビューから12年。ずっとロンドンで発表することへのこだわりは?

僕は北アイルランド生まれ。大学はロンドンだし、最初に恋に落ちた都市という個人的な感情に尽きます。人生の半分をパリで過ごしているけど、ロンドンが自分の故郷でありホームであるのは変わらない。

― 当初メンズウエアからスタートしたのはなぜ?

London College of Fashion (ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション) でメンズウェア専攻だったから。

― では、なぜウィメンズではなくメンズを選んだ?

メンズしか受からなかったから。ウィメンズは落ちた (苦笑)

― なるほど…… それは初耳でした。もう少しさかのぼってもいいですか? もともと俳優を目指していたところ、ファッションの道を選んだ理由は?

その理由もシンプルで、役者としての仕事に魅力を感じなくなったから。俳優を辞めてアメリカからダブリンに戻って、地元の百貨店で働いていた時、当時 PRADA (プラダ) のスタイリングを手がけていたManuela Pavesi (マヌエラ・パヴェージ) と出会い、一気にファッションの虜になった。在学中にイタリアに呼んでくれて、PRADA のウィンドウディスプレイの仕事を手伝ったり。

― デビュー当時から、性差を超えるボーダレスなアプローチが持ち味のひとつですよね。2014-14年秋冬のメンズコレクションで放ったインパクトはとりわけ大きく、「ジェンダーレス」の先駆者と呼ばれています。

僕はずっとファッションの民主化を信じてやってきました。昔は固定概念が多く、身動き取れない場面も多かったように思う。でも今はファッションの民主主義が勝ち始めて、いろんなバリアが崩れ去った。その波は大きなうねりとなって、確実に進化していると思う。

― アートへの造詣、クラフトへの共感はJWAとLOEWEの共通項になっていますが、アートに興味を持ち始めたのはいつから?

祖父がアートに傾倒していて、中でもセラミックの収集家でした。子供の頃から身近にアートのある毎日で、その影響が一番大きいかな。セラミックといえば、才能のある陶芸家の多くは日本出身だし、日本の伝統工芸は本当にすばらしく、ずっと注目しています。

― JWAとLOEWE。ご自身の中で共有しているもの、住み分けているものは?

自分の気分、シーズンのトレンド感は共有しているわけで、似通ったディテールとかあるかもね。なぜなら同じ人間が作っているから (笑)。何が違うといったら、ボキャブラリーが違う。同じコンセプトでも、一方はソフトだったり、一方は建築的だったり。

― UNIQLO (ユニクロ) とのタッグも続いていて、現行の秋冬で4シーズン目。守備範囲の広さに驚かされます。

UNIQLOはまた違ったプロセスがあり、ミスター柳井 (正・ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長) とのやりとりはいつも示唆に富んでいて驚かされる。何より僕自身がUNIQLOのファンでよく着ています。

― 今回は、LOEWEのショーが終わったその足でそのまま空港に向かったとか。

いつもそう。ショーの夜にゲットアウト (笑)。今回は京都へ、新しいインスピレーションを探しに。ショーの後は抜け殻のようになるので、違う国を訪れて一気に気持ちを切り替えます。ちなみに前回はブエノスアイレスに行きました。

― 普段のスケジュールは?

月曜と火曜はLOEWEのパリオフィスで仕事だから日曜の夜にパリ入り。火曜の夜にはロンドンに戻る。そんなスケジュールで過ごすようになってかれこれ5年以上。

― 改めて本当にモダンなメンズ服とは?

今はトレンド的に “Nothingness (無)” が基調の時代。過度な装飾的要素はないけれど、多角的になっている。見た目と実際が違うコンセプトだったり、いろいろな体型に合わせるボリュームの話だったり。それがすなわち今のモダン。

― レディスについては?

わからない。なぜなら、いろいろなブランドで溢れかえっているから。あえていうなら、ひとつのブランドにこだわることなく自主的に選んでいくこと。それが今っぽいし現代のスタイルなのだと思います。

― 最後にこれからのJWAの展望について。

2020年2月、ロンドンのソーホー地区に新しいショップがオープン。地域になじむ店にしたくて、今回初めて6a architects (6aアーキテクツ) という建築スタジオと組んで設計しました。サステナビリティの話ではないけれど、JWAではお客さんと対話しながら、ブランドを育てていきたい。これまで通り、ゆっくりと。