パリ・オペラ座バレエ団を力強く写しとったピエール=エリィ・ド・ピブラックが語る写真表現

Pierre-Elie de Pibrac

photography: yuta kono

interview & text: hisae odashima

偉大な写真家 Paul de Cordon (ポール・デ・コードン) を祖父にもつ1983年生まれの Pierre-Elie de Pibrac (ピエール=エリィ・ド・ピブラック) は、若くしてルポルタージュ写真の分野で高く評価されてきた先鋭フォトグラファーだ。これまでキューバやミャンマー、ニューヨークで作品を制作し、現在は家族とともに京都に滞在しながら写真制作を行っている。自由な冒険家といった風貌の彼が2013年から2015年にかけてパリ・オペラ座バレエ団と制作した「In Situ」が、現在東京の CHANEL NEXUS HALL (シャネル・ネクサス・ホール) で展示されている。

パリ・オペラ座バレエ団を力強く写しとったピエール=エリィ・ド・ピブラックが語る写真表現

Portraits

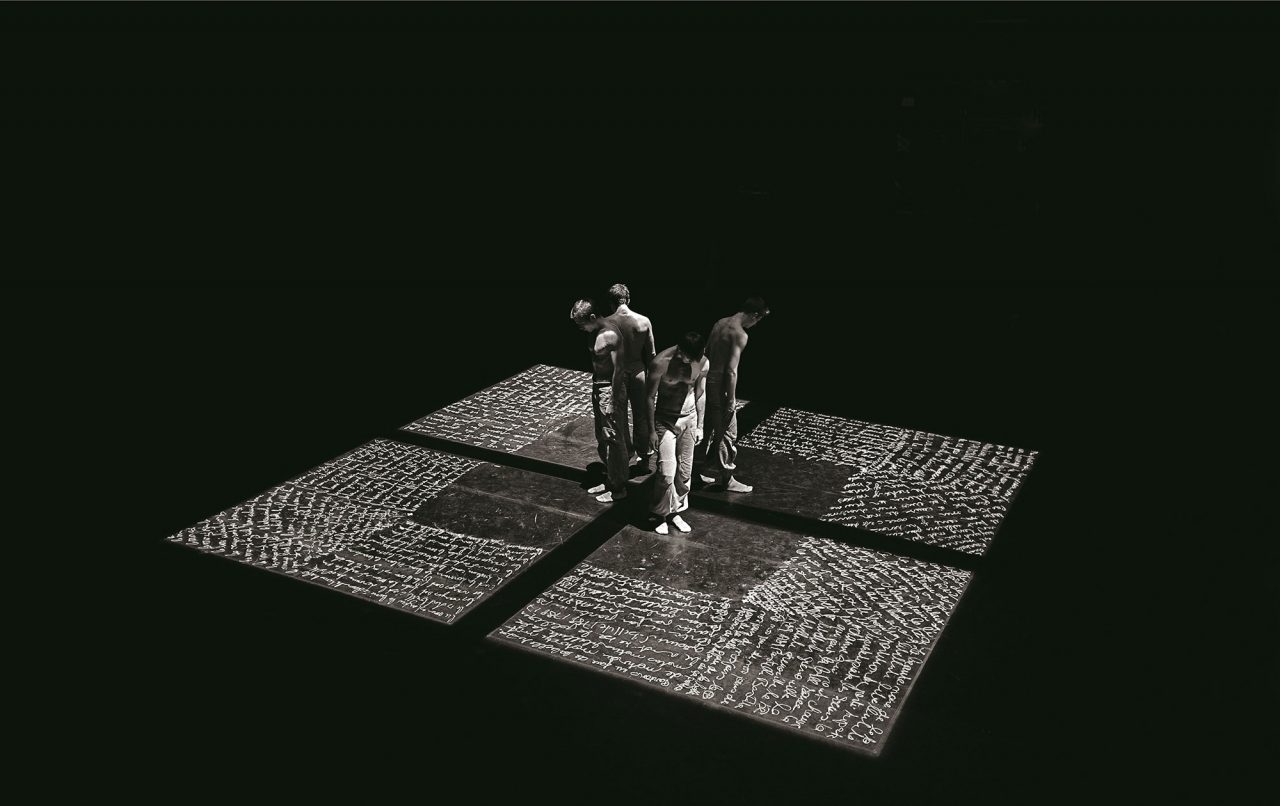

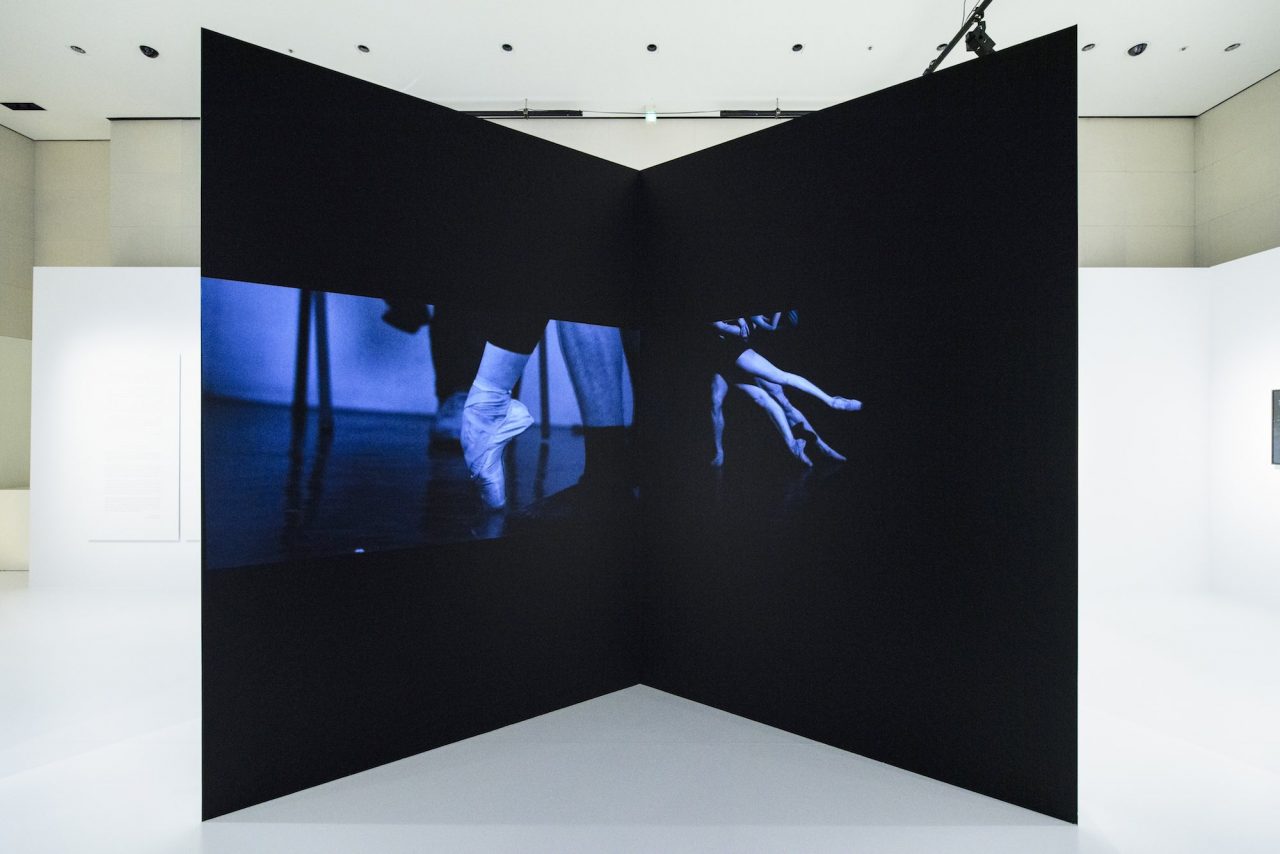

「In Situ」は三部作であり、「Confidences」「Catharsis」「Analogia」から構成される。バックステージの機構が詳しく映し出され、レッスンやリハーサルで踊るダンサーがモノクロで捉えられている「Confidences」はとても親密な写真群だ。ステージでライトを浴びるダンサーをオーラ写真のようにとらえた「Catharsis」は Francis Bacon (フランシス・ベーコン) の絵画作品を彷彿させる。そして歴史的絵画作品のような「Analogia」は写真の規模も大きく、コンセプトからプリントまで膨大な時間をかけて構成されたアートで、写真家による舞台作品の趣を呈している。厳密に突き詰められた写真表現は、ルーヴル美術館に提示されるのが相応しく思われるような美と迫力があり、写真家の「見る」才能の確かさと、その先にある「概念化」のクオリティに驚かされる。

―ちょうどこの展示会が始まる2日前にパリ・オペラ座バレエ団の来日公演が終わりました。『ジゼル』と『オネーギン』を全10回踊りましたが、客席で観ていて世界で最も優れたバレエ団だと思いました。写真の素材として最高ですね。

公演最終日にはダンサーのみんなとディナーしました。このツアーは彼らにとってもとても嬉しかったようで、フランスに帰りたくない、あと1週間日本にいたい、と口々に言っていましたね。ちょっとしたエピソードをお話ししますと、パリで撮影していたとき、ダンサーたちに「ツアーの行き先で1番どこが好き?」と尋ねたんです。日本が好きだというので僕も行こうと思い、現在は家族と京都に長期間滞在しています。

―タイミング的にもぴったりでした。最初に、展示会のメインビジュアルにも使われていた、ガルニエ宮の屋根の上でポーズをとるダンサーたちの写真についてお聞きしたいです。エトワールの Léonore Baulac (レオノール・ボラック) が危険な場所でとても楽しそうに踊っていますが(笑)構図もダンサーの配置もすべてがパーフェクトですね。

オペラ座で撮影を始めて4、5ヶ月ほど経ったときに撮った写真です。私自身がオペラ座の世界に身を浸そうと入っていった最初の期間が終わり、ダンサーのことをある程度知ることが出来たので、今度は彼らと協力して演出や構成を一緒に考えていく写真を撮ろうと思ったんです。当時のパリ・オペラ座バレエ団の芸術監督の Brigitte Lefèvre (ブリジット・ルフェーブル) に相談したところ、「それはいいアイデアね」と言っていただきました。若い世代を代表するダンサーを選んで、彼らにとって重要なガルニエ宮を舞台にして、演出したような写真を撮ることになりましたが、そのときのダンサーの多くが現在のエトワールです。伝統そのものであるガルニエを舞台にしているにせよ、未来を象徴するショットにしたいというコンセプトがあり、宮殿から出て屋根の上で踊るという演出を組みました。意外にもこれは時間がかかるんです。ひとつの写真に3カ月から4カ月を要します……セキュリティや衣装や色々な許可が必要なのです。宮殿の内部で撮るにしても照明の準備がかかるし、プランを立てるのも大変です。コスチュームもそれぞれ凝ったものが必要だったのですが、このときに衣装を貸し出してくれたのが Benjamin Millepied (バンジャマン・ミルピエ) で、この撮影のすぐ後に彼は新しい芸術監督になったんです。そこで世代交代ということがあり、実は屋根での撮影の日に私の娘が生まれているんです。朝の8時に生まれて、午後4時からの撮影だったので、写真には祝祭的でポジティヴな気持ちを込めることが出来ました。ダンサーとの信頼関係や、すべてのことを祝福して撮影しました。ダンサーたちは屋根の上に登るのは初めてで、みんな興奮していましたね。このチャンスを逃すと二度と登れないわけですから(笑)。すべりやすいので、すべらない靴を履いて……私自身はオペラ座のファサードの上から撮影し、旗のぎりぎりのところに(撮影機材を)セッティングしていました。

©Pierre-Elie de Pibrac/Agence Vu’

―危険と隣り合わせのシチュエーションだったのですね! 一方、モノクロで撮られたダンサーやバックステージの機構などは、「労働」といったキーワードを連想してしまいます。

モノクロの「Confidences」では、とにかくダンサーに焦点を当てたかったのです。目が色に溺れないという意味で、白黒のほうがダンサーに集中できます。カラーになると、オペラ座の空間にどれだけ重みがあるか、壮麗で存在感があるかが強調されます。モノクロのダンサーとのコントラストが強調されるのです。あらかじめテキストの入った写真集を作るプランを立てていましたので……写真集全体がガルニエに関するストーリーを綴っているのです。「輪」ということがテーマになっていて、ひとつひとつの写真が次の写真を喚起するような構成になっています。エトワールの Isabelle Ciaravola (イザベル・シアラヴォラ) が引退した翌日、同じ演目(『椿姫』)で Amandine Albisson (アマンディーヌ・アルビッソン) が新エトワールに就任しました。これも「輪」ですね。

―カラーで撮られた「Catharusis」はオーラ写真のようで、Francis Bacon の作品を思い出しました。シャネルでの展示では、とても小さな12枚の写真と、大きな1枚の写真でシリーズが構成されていましたが、このようなサイズにした理由は何でしょう?

まさにシャネルのおかげで実現できた構成です。大きいフォーマットにしてしまうと、近くによって時間をかけないと見過ごされがちなディティールを見ることができません。鑑賞者に時間をかけて親密に、より細かいものを見てほしい。そうした意図をもってサイズを決めました。華やかで大きなフォーマットは、写真のエモーションより前に出がちですからね。最後の赤い写真は、Francis Bacon へのオマージュです。詩人で画家の William Blake (ウィリアム・ブレイク) の絵からもインスピレーションを受けました。彼の詩は人間の感情を描いているんですけど、それは神話的な手法によるもので、日常的な感覚で感情を描いているわけではないのです。言葉で描写できない感情を、William Blake は詩と絵画で描いている。ちょっと神とか聖人に近い、超自然的な感覚です。「霊」といったらいいでしょうか……私たちを守る存在で、私たちの人生の一部だけど、手で触れられないようなものを描写している。僕がダンスから感じるエネルギーには、そうしたダークなものが含まれています。ものすごく速い動きを固定化されたレンズで撮影しました。

―オリジナルの写真集では、かなり多くのテキストが写真とともに掲載されています。ただヴィジュアルを提示するだけではなく、文字によるメッセージとともに表現する、というのもご自身のスタイルなのでしょうか?

私の妻である Olivia (オリヴィア) がテキストを書いているのですが、妻と語り合い、影響を与え合いながら表現を掘り下げていくのが私の写真です。オペラ座とのプロジェクトも妻のアイデアでした。私は普段からカメラを持って歩くタイプの写真家ではありません。オペラ座のプロジェクトの後はキューバへ行って、そこでは2年間カメラを持たない生活を送りました。写真を撮るということは、自分が感じたことを人に向かって概念化してみせることです。人とインタラクティヴにコミュニケーションすることが重要で、それは妻にとっても同じです。ひとつの場所に長期滞在して撮影するプロジェクトを続けているので、今も家族と一緒に京都にいます。それぞれのプロジェクトは同じことを繰り返すことが出来ないので、オペラ座の写真も今後撮ることはないと思います。

―ずっとバレエを撮っている写真家とは別の緊張感や凝縮感をあなたの作品から感じるのはそのせいだと思います。写真を撮ることは、ただシャッターを押すことではなく、とても苛酷なことなのだとも思いました。

私の写真は観る人がいて完成します。観る人にもクリエーションに参加してもらうのです。鑑賞者が近づいて、近づかないと見えないものを見てもらって、やっと作品が完成するのです。