ナマチェコの服に宿るパーソナルな記憶と伝統

© Thomas Neaume

Dilan Lurr

interview & text: hiroaki nagahata

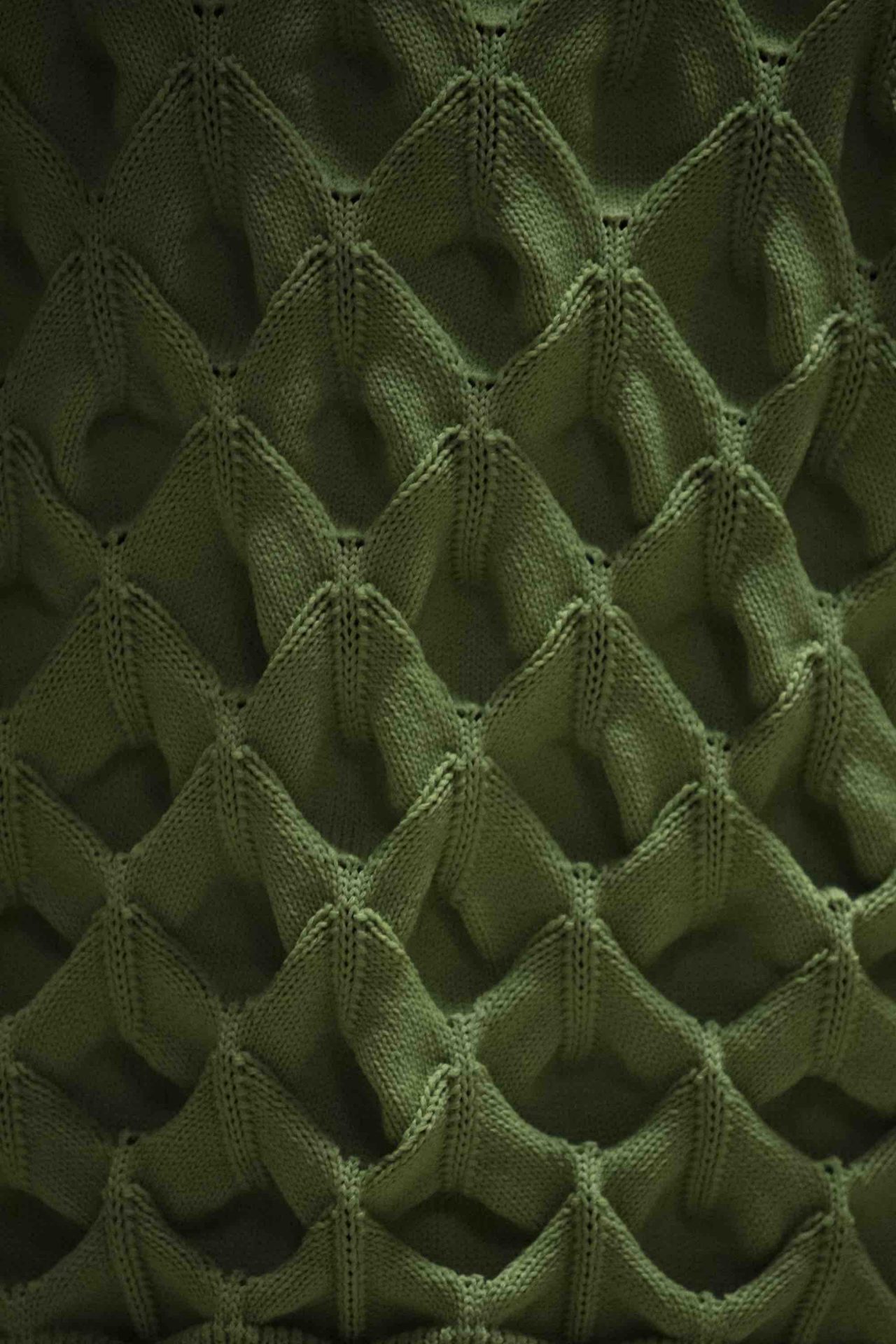

今から3年ほど前、NAMACHEKO (ナマチェコ) のアイテムが国内のセレクトショップで取り扱われはじめたころ、自分がまず感じたのは、「まるで美しい建築物を見ているような気にさせる洋服だ」ということ。クルド人であるデザイナー自身のアイデンティティと、写真やアート作品からの引用(彼は1日3本の映画を観るシネフィルでもある)を立体的に組み合わせる NAMACHEKO の手法は、カジュアルなストリートウェア全盛の時代にあって「異端」であり、だからこそ日本のマニアックなファッショニスタたちから熱狂的に支持された。また、初期の Raf Simons (ラフ・シモンズ) の生産背景を担っていた「Gysemans Clothing Group」のサポートにより、抽象的なリファレンスを実用的なパターンに落とし込むことにも成功している。アントワープ発のデザイナーというと Martin Margiela (マルタン・マルジェラ) や Dries Van Noten (ドリス・ヴァン・ノッテン) らの名前が思い浮かぶが、NAMACHEKO もまたその系譜に連なるブランドの一つだ。一言で言うと、その姿勢はストイックで気高い。

ナマチェコの服に宿るパーソナルな記憶と伝統

Fashion Design

そして、2021年春夏の最新コレクションで NAMACHEKO は新しいステージへと一歩を踏み出した。先ほど自分は、本ブランドの洋服を「建築物のよう」と表したが、それはすなわち「複雑な構造がデザインに活かされている」という意味でもある。しかし、2021年春夏の NAMACHEKO はそこまで複雑な見た目をしていない。ダークなシチュエーションの中に浮かび上がる色合いに、今すぐにでも着たいと思わせる比較的ミニマルなデザイン。それは、NAMACHEKO の世界がより外部へ開かれていく瞬間でもあった。

今回は、最新コレクション(2022年春夏)のコンセプトと「変化」の背景にあったものについて、デザイナーの Dilan Lurr (ディラン・ルー) に訊いた。

──まずは、2022年春夏のコレクションの舞台となった場所について聞かせてください。どうしてあの教会を使用しようと思ったのですか? また、その背景と「THE UGLY SWAN」というテーマはどのようにリンクするのでしょうか?

まず、簡単にロケーションについて説明しますね。この教会はとても小さな村の中にあって、そのモダンな外観は周囲の風景から“浮いて”いるんです。そのため、周囲の住人からは嫌われている建築物でもありました。つまり、この教会自体が「みにくいアヒルの子」だと言えるんです。

──「THE UGLY SWAN」とは、アヒルの子ではなく白鳥のほうが醜いとされる世界も存在しうる、ということですよね。そしてそれは、クルド人とスウェーデン人という複数のアイデンティティを持つディランさんが実際に経験してきたことでもあると。

そうですね。この教会を手がけたのは、20世紀のベルギーを代表する建築家である Léon Stynen (レオン・スタイン) です。数年前の夏、彼の建築のリサーチを行うために、いくつかの建築を見に現地まで赴いたことがあるのですが、今回の教会は彼の建築の中でも印象的なものでした。

──また、荘厳でダークファンタジーを思わせる会場の雰囲気と、近未来的な NAMACHEKO の世界観も合致していました。

まさに、今回のコレクションにはフューチャリズムを表した要素がいくつもあります。教会の内部は、まるで『スター・ウォーズ』のようなサイファイ的な雰囲気で、設置されたインテリアも地球以外の星にあるかのような見た目でした。

──今回は以前までより鮮やかな色が多用されている印象がありましたが、それは会場とのコントラストを意識したものでしょうか?

たしかに、以前にも増して多くの色をデザインに取り入れ、あえて不調和を生み出していますが、それはすべてミニマリズムの思考がベースにあります。また個人的に、このような明るい色を「ヴィンテージ・インテリア・カラー」と呼んでいるんですが、70年代にはこのような色が使われた衣類が多くありましたよね。それに私の生まれ故郷であるクルディスタンでは、いまだにこのような色合いが衣服や生活用品、家具に多く使われているんです。しかも、クルディスタンでは明るい色が妙なバランスで配置されていたり、はたまたシャイニーな質感であったりして、他のものと調和せず、色彩的にぶつかっているケースも多い。

──なるほど、おもしろいですね。

それも意識的なものではなく、金銭的な事情でそうなっている場合もあるんです。その光景が自分の記憶に強く残っていたので、今回のコレクションでも引用しました。一見意味があるようで、ただしそれを掴もうとすると逃げていってしまう、既知と未知の狭間にある感覚を表現しています。

──今回はパーソナルな記憶をビジュアライズした側面も大きいんですね。

そうですね。今話した以外にも、この教会を選んだのには多くの理由があります。これは普段の私のクリエーションにも言えることで、一つの要素には少なくとも一つは理由があり、それらは全て私のパーソナルな経験とつながったものです。そして、今回のコレクションは今までよりも、より私のパーソナルなリファレンスを多く使用しています。

──これまでは有名アーティストの作品などファッション以外のところから着想を得ることも多かったと思いますが、今回ここまで個人的な物語に引き寄せたのには、何か理由やきっかけがあったのでしょうか?

おっしゃる通り、今までのコレクションでは、素晴らしいアーティストの作品からインスパイアされて、どこかギャラリストのような感覚でコレクションを制作していました。だけど、今回のコレクションでは、スウェーデンへ移住する前の(クルディスタンにいた)子供時代も含めて、自身の記憶をたどってみました。本コレクションで使った刺繍や重量感のあるボタンなどは、まさに私の記憶の中に存在していたものです。私の父はジュエリーの職人で、自分のお店も経営しています。この土地にはとても伝統的なカルチャーがあり、人はお金がある程度たまったら独自の「コイン」を買うんです。それで、10コインか20コインくらい集まると、今度はそれをブレスレッドかヘッドピースにする。それが、私の父が若いころから手がけていた仕事でした。

──いわゆる日本で聞き慣れた「ジュエリー職人」とはまた違って、よりプリミティブなアプローチなんですね。

そうなんです。私の父は10歳の時、叔父の工房で放課後に仕事を始めました。17歳になって自身のアトリエを持ち、そこでは私のいとこや叔父が今でも仕事をしています。この土地では家族で仕事を代々受け継いでいくという意識があり、実際に今シーズンは私自身もジュエリーのデザインを行いました。

──インスタグラムでも、ジュエリーの写真とあわせて「伝統を引き継ぐことを誇りに思う」とポストされていましたね。

今回は、自分の記憶をどうやってコレクションに昇華させるかをよく考えました。テイストが世間一般の美意識に適うものでなくも構わないのですが、各要素がうまく合致して全体としてまとまることは重要じゃないですか。最終的には、スナップボタンやコインの刺繍となり、NAMACHEKO の哲学にフィットするデザインとしてまとまりましたが、本来はクルドの文化を強く表すものでもあります。例えば、ポンポンリボン。自分が赤ん坊だったころの写真を見返すと、そこにはポンポンのついたヘッドスカーフを身につけた祖母の姿がよく一緒に写っていました。

──それはクルドの伝統衣装なんですか?

そうです。特に高齢の女性は、いつもポンポンのついた服かアクセサリーを身につけていました。今回はこのようなクルドの要素が強いモチーフをコレクションに取り入れています。それは、私の個人的な記憶につながることでコレクションにより深みが出ると思ったからです。

──他にもクルド的なモチーフがあればご紹介いただけますか?

クルドの家族はヨガを好みます。ショートスリーブシャツの背中のデザインは、ヨガウェアのバックノットからリファレンスを得ています。

NAMACHEKO 2022年春夏コレクション

──本当にすべてのディテールを覚えているんですね。

私は物忘れしないタイプなので(笑)。私がクルドに移住したのは9歳の時ですが、クルドにいた時のこともよく覚えています。クルドでは電気が1日にわずかな時間しか使えなかったんですよ。想像できます?学校も通常3時間しかない。そのかわり、私は祖母と住んでいたので、小さいころからいろいろな話を聞かされました。私の父も話好きで、何十回も同じような話を聞くので、自然と記憶に定着したんだと思います(笑)。暇を持て余した子供の面倒を見なければならないので、親はかなり大変だったはずですが。

──過去のインタビュー記事や、YouTube のキャプションに掲載されているコレクション解説で William J Simmons (ウィリアム・J・シモンズ) という人物の名前が度々出てきますね。彼はどのような人物なのでしょうか?

彼はLAに住んでおり、メインではアート誌ライターとして活動していて、いくつかの展覧会のキュレーションもおこなっています。

──ディランのビジネス・パートナーということでしょうか?

いえ、“クリエイティブな話のできる友人”の一人ですね。2020年の秋冬に、NAMACHEKO が写真家の Gregory Crewdson (グレゴリー・クリュードソン) とのコラボレーションを発表して、「KORDYENE JOURNAL」というジャーナルを製作したときに、彼とははじめて一緒に仕事をしました。そこで、コレクションのリファレンスやコンセプトについて2人で話し込んだんです。彼は友だちですが、アイデアをぶつけるとかならず何らかの意見が返ってくる。とてもクリエイティブな会話ができる関係なんです。それに彼はコレクションのことを深く理解してくれているので、いつもプレスリリースを書いてもらっています。私は文章を書くのが得意ではなくて(笑)。

──外部から適切な「言葉」を与えてくれる存在は心強いですね。

彼と話していると、自分の思考のはるか先に運ばれていくような感覚があります。「これはまさしく僕が見つけ出そうとしていたことだった」みたいな感じで。今回も、彼とディスカッションを重ねながらコレクションのテーマを深めていきました。ものすごく重要な作業です。

──そのウィリアムさんが書いたプレスリリースの中で、『スター・ウォーズ エピソード1』の中でパドメ・アミダラが言い放つ「If this body will not act, I propose a vote of no confidence in Chancellor Valorum’s Leadership」というラインが引用されていました。

私は『スター・ウォーズ』のストーリーというより、その中で描かれる「社会」に興味を持ちました。『スター・ウォーズ』の世界では、たとえばヨーダは緑色の肌をしていて、チューバッカは人間の言葉を喋らない。つまり、多種多様な人々がともに生活をし、時に戦っているわけですよね。あるいは、スカイウォーカーがいくら“小さな男の子”であろうと、私たちは彼の中に大きなパワーを見てとることができます。観客は彼が悪に染まることはないと知っています。たとえ彼が絶望に陥っても、最終的には希望の存在であることを知っています。つまり、この映画には「強い運命」に対するコンセプトがあると思ったんです。

──もしかして、これは、近年欧米で話題になっている「決定論(人間の行動や思考はすべて先行する出来事によってあらかじめ決められていて、本当の自由意志は存在しない、という見方)」と関係する話ですか?

決定論、決定論……ちょっと待ってくださいね。これにはじっくり考えてから答えるべきだろうから。(すこし間があって)はい、そうですね、そうかもしれません。私はもともとクルディスタンからスウェーデンに移住した過去がありますが、「自分で自分自身の運命を決めること」が難しい状況にありました。特にクルディスタンに住んでいた頃は、土地の文化も強固で、自分の将来を選択する余地がなかった。その当時、「自由」というものは存在していなかったんです。

ディランの両親

──その縛りから逃れた今、あえて自身のバックグラウンドを引用するという行為には独特の重みを感じます。

個人的な見方ですが、「みにくいアヒルの子」は社会の規範から外れたものを表しています。社会の規範から外れた者は、何とか社会に自身を当てはめようとします。今回のコレクションでそのような自分の運命に立ち戻ってはじめて、自身のアイデンティティの一つであるクルディスタンの文化、自身の記憶からリファレンスを用いることにしました。

──自分の逃れられない運命をリファレンスに用いた、ということですね。

はい。タイムパラドックスの話になりますが、もし私がスウェーデンに移住した当時に戻って、ふたたび選択の自由を手に入れたとしても、きっと同じ運命をたどるのではないかと思います。

──今のお話を象徴するようなアイテムがあれば、教えていただけますか?

コーティングとアイスウォッシュで切り替えになっているジーンズですね。

NAMACHEKO 2022年春夏コレクション

──あれは自分が特に気になったアイテムです。

ただ実は、個人的にウォッシュやコーディングをかけたデニムが好きではなくて。

──え!?(笑)

私はふだんブラックデニムかインディゴデニムしか履かないので(笑)。しかし、コレクションのテーマに沿って説明すると、「みにくいアヒルの子」とは人々が嫌う存在についての話ですよね?だからこそ、コレクションの中に自分が好きではない要素も多く入れ込みました。また、ここ数シーズンでクラシックなデニムはすでに発表してきたので、一歩進んだアイデアのデニムを作りたかった、というのもあります。いずれにせよ、全体のテーマと一貫性を持たせたかったんです。

──ブランドが出てきた当初は、テーラリングの印象が強かったのですが、22年の秋冬はカジュアル(リアルクロージング)に寄ったものも散見されました。そのあたり、ご本人のなかで何か意識の変化があったのでしょうか?

今回のコレクションでも、テーラリングのアイテムはいくつか作っていますが、クラシックとは別の文脈で解釈しているので、そのように感じるのかもしれません。テーラリングに実験的要素を加えたアイテムをデザインすることもできなくはないのですが、その分野では Comme des Garçons (コムデギャルソン) が素晴らしいアイテムをいくつも発表してきましたよね。なので、私がただ同じことをしても意味がない。また、NAMACHEKO は日本に多くのファンを抱えています。基本的に私はエゴが強いタイプなのですが(笑)、とはいえ日本では軽めのトップスやアウターが求められていると聞いていたので、今回はそのあたりをすこし意識しました。

──他のインタビューでアート作品に言及されているのはチラホラ拝見するのですが、ファッションデザイナーで尊敬している人はいますか?

まずは川久保玲さん。Pierre Cardin (ピエール・カルダン) も尊敬しているデザイナーの一人です。彼のフューチャリスティックな作風は好きですし、彼はちょうど『スター・ウォーズ』が流行っていたころから大きな注目を集めていましたよね。

──ピエール・カルダンとディランの境遇って少し似ているんですよね。ピエール・カルダンはそれこそファシズム全盛だったイタリアで幼少期を過ごして、そこからフランスに移住し、「フランスのファッションデザイナー」として頂点まで上り詰めます。また、彼はファッションに限らず家具のデザインなども手がけていました。ディランにとって、表現方法がファッションである必然性とは何でしょうか?

そう訊かれると、自分は元々ファッションデザイナーになることを選んだわけではないので……(笑)。クルドのアイデンティティを表現する映像作品を制作して、そこで使う衣装も一緒に作ったところ、それを「THE BROKEN ARM(パリのセレクトショップ)」のチームが買い付けてくれて、そこから NAMACHEKO はスタートしたんです。その後もありがたいことに順調にブランドの規模が大きくなり、私は自然と「ファッションデザイナー」を名乗るようになりました。ブランドを立ち上げた以上、それにトライするしか道がなかったので。

──その感覚は今でも変わらないものですか?

いえ、コロナウイルスの影響で状況が一変してから、自身をファッションデザイナーだと強く自覚するようになりましたね。21年秋冬と22年春夏(今回)のコレクションでより深い満足感を得られるようになったんです。先ほどもお話したとおり、今回からは他のアーティストの作品を引用する制作方法を完全にやめて、自身のパーソナリティやアイデンティティを辿りました。今はとても楽しく仕事ができています。もしかしたら数年後はまた違った作り方をしているかもしれません。ただ、今は自分のパーソナルな部分を表現したい気分なんです。このような手法を選択すると膨大な量の作品をリサーチする必要もなくなりますし、自身を深く見つめられるようになります。それって、心の充足にも繋がるんですよね。