「いつも領域を横断していく」大山エンリコイサムのアート

Enrico Isamu Oyama in his Tokyo studio, 2022, Photo by Go Itami

enrico isamu oyama

interview & text: akiko ichikawa

2022年夏。約2年ぶりにニューヨークに戻った美術家・大山エンリコイサムがマンハッタンで個展を開催した。2020年初頭から世界に蔓延するパンデミックを経て企画された展覧会「Rock Show, Sick I Go」に、筆者はキュレーターとして参加。構想1年、インストール作業に1ヶ月半、ともに展覧会を作り上げる過程において大山のアートは展示作品のみならず、その思考や行動が休みなく連鎖し、多次元的なレベルで鮮やかに繋がっていった。オープニング後、改めて尋ねた彼のルーツ、そして今も続いている対話の記録。

「いつも領域を横断していく」大山エンリコイサムのアート

Art

ー2年ぶりに戻られたニューヨークはいかがでしたか?

やはり力強い街だなと思いました。コロナ禍の初期に打撃を受けながらも、今は経済もしっかり元に戻っていますよね。トンネルをくぐり抜けるように大変な時期を乗り越えて、この街で生きている人たちの強さに触れ、自分が好きだったニューヨークが蘇ってくるようでした。

開発が進んで、ダウンタウンブルックリンにある自分のスタジオの周辺もすっかり変わっていますね。工事は各所で2年以上前から進んでいましたが、今回帰ってきたら多くのビルが完成していて、さらに新たな工事も始まっている。コロナ禍でいったん減速はしたけど、落ち着いたら今まで以上のスピードで物事を進めていく。そんなニューヨークの力強さを肌で感じました。

建築家のレム・コールハースはかつて『錯乱のニューヨーク』で、マンハッタンは島なので土地が限られているから、空へ向かって垂直方向にビルが伸びて摩天楼が形成されたと論じました。ブルックリンは土地が広いから、例えばウィリアムズバーグからブッシュウィック、そしてベッドスタイ、という具合に水平方向に開発が進んだけど、最近ではダウンタウンブルックリンやダンボなど、ビルが垂直方向に伸びている。イーストリバーを挟んで、マンハッタンのビル群とブルックリンのビル群が重なって見える景色は、都市開発の歴史という点でも示唆的ですよね。

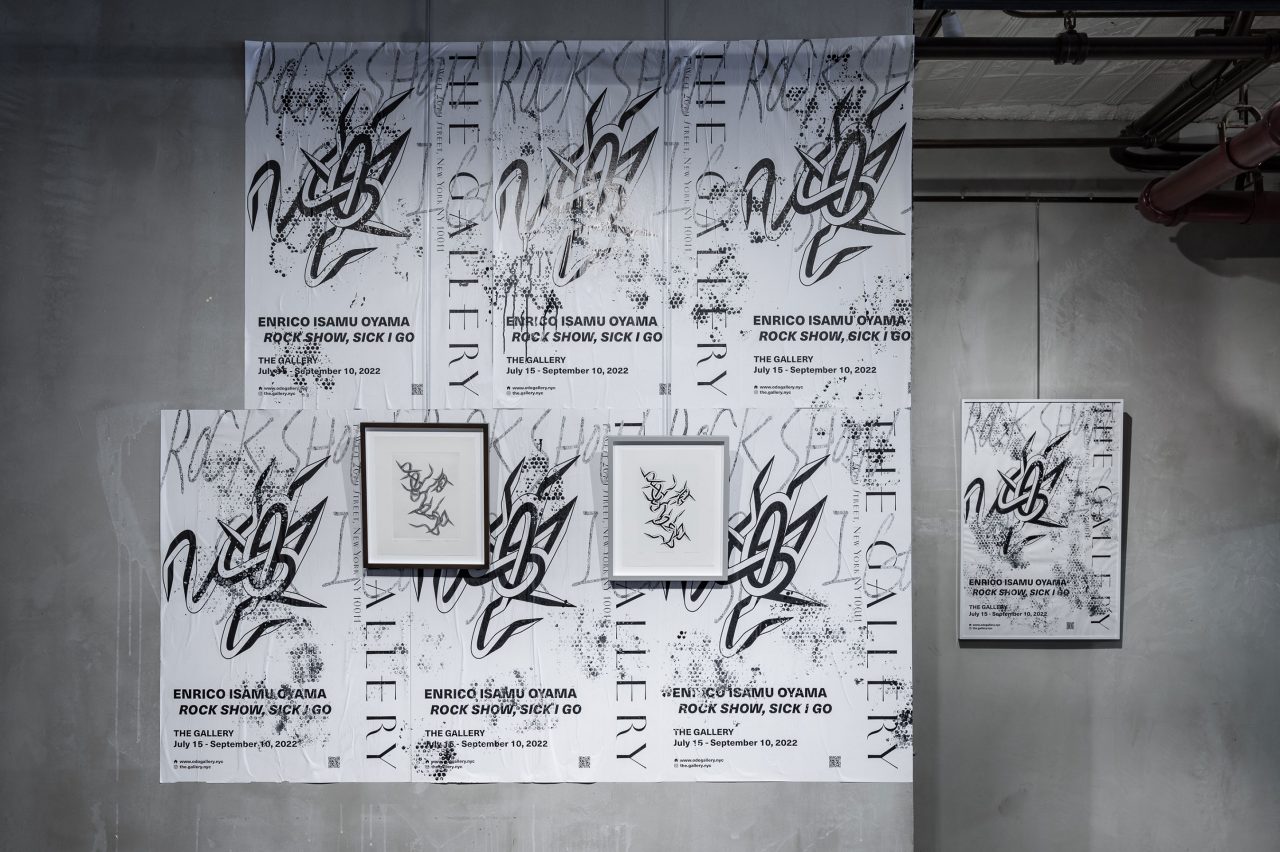

「Rock Show, Sick I Go」展の会場外観|Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #404, 2022, ©Enrico Isamu Oyama, Photo by GION

ーこれまで他分野とのコラボレーションに数多く取り組んでこられましたが、今回はアートと食がテーマとなりました。会場はミシュランシェフ大堂浩樹さんがオーナーのプロジェクトスペース THE GALLERY (ザ・ギャラリー)。レストラン産業もまたコロナ禍においては打撃を受けた業種のひとつでした。

今回の個展「Rock Show, Sick I Go」は、コロナ禍のニューヨークに登場した「アウトドアダイニング (車道に設置された飲食スペース)」がひとつの切り口になっています。自分の表現活動には「領域を横断していく」という特徴がありますが、屋内と屋外の横断も典型的な要素。アウトドアダイニングもまたコロナ禍以降の新しい飲食体験の形として、内と外を横断していますね。

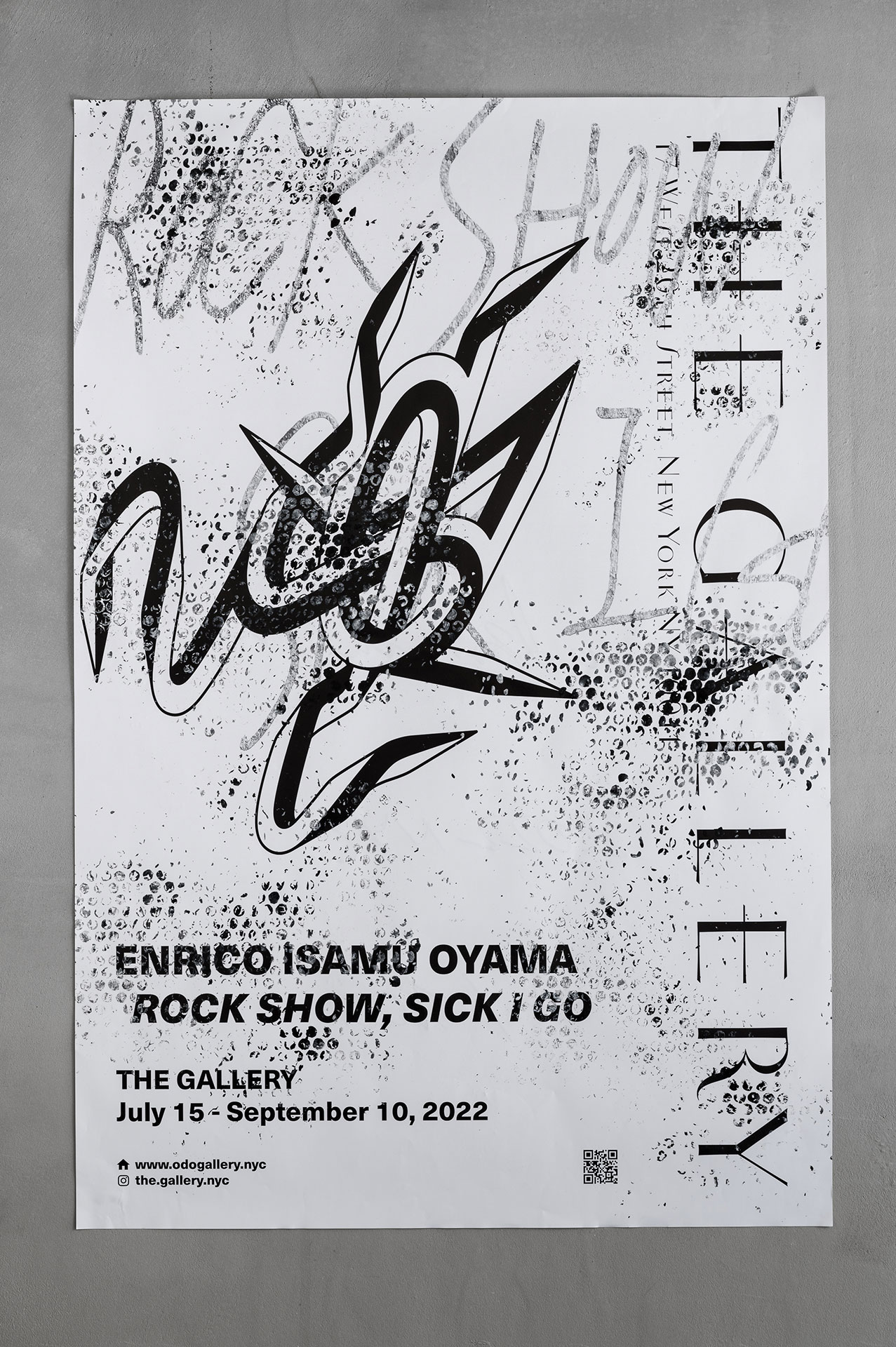

もうひとつの重要な要素は、「ワイルドポスティング」の手法で街角に貼られるポスターです。これがファッションのバックグラウンドを持つ市川さんから発案されたのは、偶然ではないと考えています。ソーホーなどのショッピングエリアで路上に貼られているポスターの多くは、服飾ブランドの広告ですよね。それはとてもファッション的なストリートの風景。今回は同じポスターが THE GALLERY 内にも展示されることで、フードとファッション、アートの領域がリンクしていく。大堂さんの食、市川さんのファッション、そして私のアートという三つの要素があったことは特徴だと思います。

「Rock Show, Sick I Go」展でのTHE GALLERYのテーブルセッティング|Enrico Isamu Oyama, “Rock Show, Sick I Go” installation view at THE GALLERY, ©Enrico Isamu Oyama, Photo by GION

ーファッションの話が出てきたところでお聞きできたらと思うのですが、コム デ ギャルソンとのコラボレーション (2012年春夏コレクション) はどのように始まったのですか?

知人がコム デ ギャルソンのチームにいて、ストリートアート的な要素をコレクションに加えたいというので、青山のオフィスに呼ばれたんです。当時すでに「クイックターン・ストラクチャー (QTS)」という自分のスタイルができていたので、それを川久保さんに見せたのですが、「もっとよくある路上の落書きの感じがほしい」とおっしゃったんです。ストリートにある一般的なレターの表現ということですね。川久保さんが作るモードとしての服を破壊するような荒々しさが求められていたのだと思います。

彼女の意図は私も理解したけれど、自分はそれまで、一般的なレターの表現を超えた独自のスタイルを作ることに力を注いできたから、そのリクエストに応じてしまうと、これまでの自分の仕事から退行することになってしまう気がしたんです。なので「それはほかの人にお願いした方がよいと思います」と伝えました。そのときは「もう少し考えてみなさい」と言われて、終わった気がします。

その後しばらくして、川久保さんから電話があり、結局「大山さんのスタイルでやりましょう」ということになりました。青山のオフィス内に換気用のダクトを設置した作業ブースを用意してくれて、透明のビニールシートを貼りつめた空間でかきました。シートの余白にエアロゾルスプレーで試し吹きをしていたら、どんどん手が動いてしまって、トルソーに着せた服だけでなく、壁や床にもペイントを拡張して、最終的にはブース全体がひとつのインスタレーションのような状態になったんです。最後は2日間くらい泊まり込みで仕上げました。

コム デ ギャルソン青山オフィス内の作業ブースで制作する大山|Enrico Isamu Oyama working in COMME des GARÇONS office in Aoyama, Tokyo, 2011, ©Enrico Isamu Oyama, Photo by Shinpei Yamamori

ーまるで川久保さんのためのパーソナルな展覧会。川久保さんもきっと嬉しかったに違いないですね。依頼事項だけに留まらず、自由なクリエイションを独自のスタイルで追求される大山さんの姿勢がとてもギャルソン的だったともいえそうです。

それまで QTS はシャープな線で、クリーンに仕上げることが多かったのですが、川久保さんとの仕事で、初めてラフにかくことをしました。その即興的なアプローチは、結果として、自分の本作品にも影響を与えましたね。ギャルソンの仕事の後すぐ、アジアン・カルチュラル・カウンシルの奨学金でニューヨークに半年ほど滞在したのですが、そのときのスタジオで大きなキャンバスに制作したときの感覚は、ギャルソンの仕事と身体的に繋がっていたと思います。

ーコラボレーションワークがご自身のアート自体にも繋がっていく、って素晴らしいですね。今年の大相撲初場所で披露された横綱照ノ富士の化粧まわしについてはいかがでしたか?

力士の化粧まわしはスポンサードしている企業が贈ることが多いそうですが、照ノ富士関と親しいアートコレクターの方が「現代美術を使った化粧まわしを送ったらどうか」と発案されて、お声かけいただきました。彼はモノトーンが好きらしく、何人かの候補者から私を選んでくれたようです。

最初はステンシルで QTS をかこうとしたのですが、化粧まわしの重量感に対して、絵が少し繊細になりすぎた印象でした。そこで、素材に見合った力強い技法として、初めて QTS を刺繍で表現することにしました。制作は京都の職人との共同作業になったのですが、日本の伝統的な慣習と現代美術としての着眼点に差異もあり、試行錯誤もありました。最終的にはよい着地点を探り当てられたと思います。横綱にも気に入っていただき、一度だけでなく、何回もつけていただいています。

横綱照ノ富士とのコラボレーションで制作された化粧まわし|Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #351, #350, #352 (left to right), 2022, Silk embroidery, Dimension variable, ©Enrico Isamu Oyama, Photo ©Shu Nakagawa

コラボレーションの仕事は、アーティストにとって本業の作品制作とは別に捉えられることもありますが、私にとっては、企業やブランド、ほかの領域のプロフェッショナルとの仕事から得られた感覚がそのまま本制作にもフィードバックされて、新しいシリーズができることもあります。衣食住、音楽など、さまざまな領域とのコラボレーションがありますが、核心ではどれも人が大事ですね。

先に QTS は領域を横断すると言ったけれど、それは私自身の移動であり、運動でもあります。東京やニューヨークなど、さまざまな場所で展覧会をしたり、プライベートでの出会いがあったりして、仕事として発展していく。作品やプロジェクトの表面には見えないかもしれないけれど、コラボレーションの根底にはいつも人と人の出会いがありますね。決めた通りにはならないし、楽なものはないけど、向き合ってやり遂げたときには、得るものが大きいと思います。

大山のアートワークが施された化粧まわしを着用する横綱照ノ富士|Yokozuna Terunofuji wearing Kesho-mawashi with Oyama’s artwork FFIGURATI #350, Artwork ©Enrico Isamu Oyama, Photo ©Shingo Kanagawa

ー確かに、今回の THE GALLERY の展示もニューヨークに到着されてからオープニングの直前まで、内容が深化、発展していきました。ところで、今一度、QTS の成り立ちについて教えていただけますか?

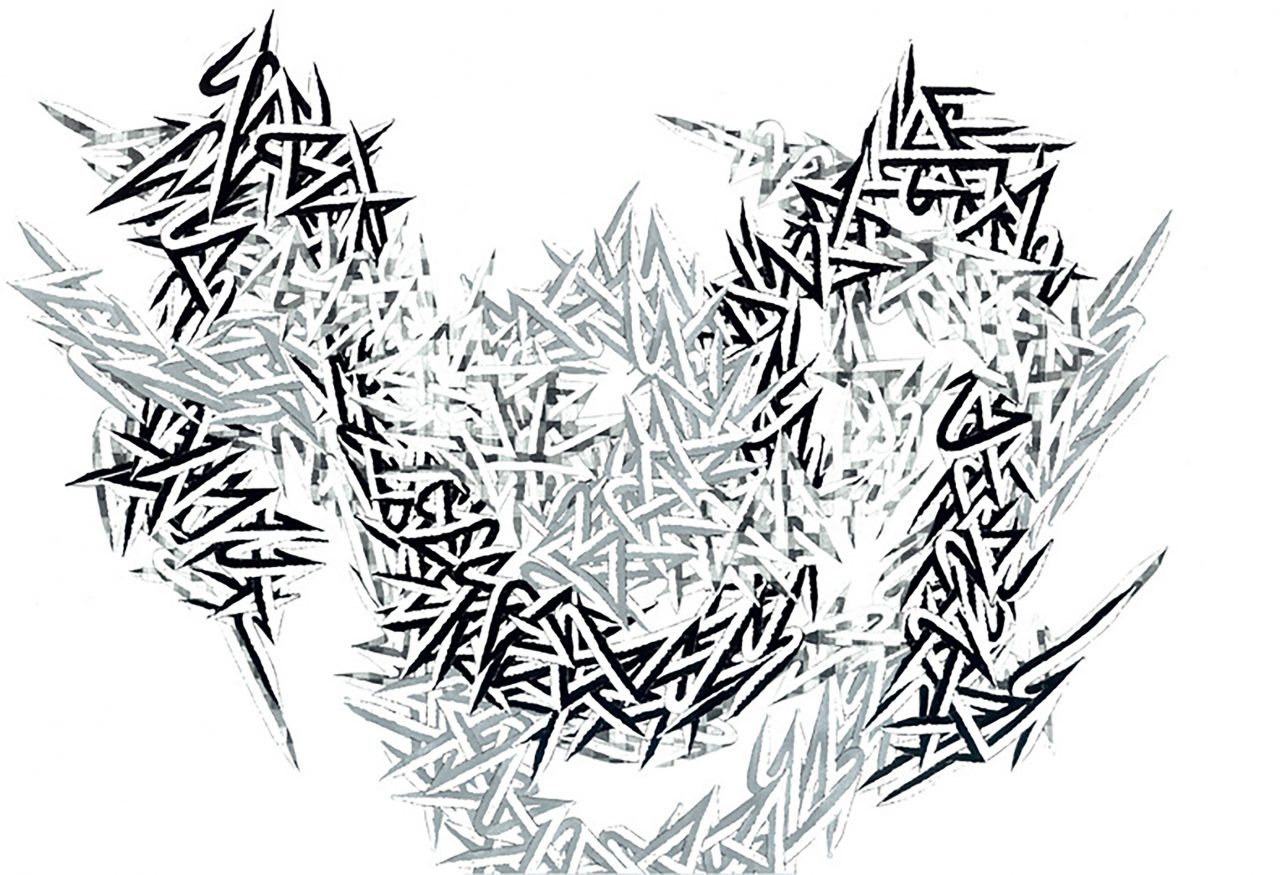

10代の終わりころ、雑誌などで見たストリートのエアロゾル・ライティング (グラフィティ) を見様見真似でノートにかき写していました。当時の自分はライティングの視覚言語、線の切り返しが絡まって立体になっていくような造形性に惹かれていて、自分の名前を公共空間にかいて不特定多数の人に見せることにはあまり関心がなかった。であれば、それは名前である必要はなく、純粋に線の動きに特化して純度を高めていく方が、突き抜けた表現になるのではないかと考え、抽象的な形体に還元していったんです。

その後、20代半ばの時に、オランダの ZEDZ (ゼッツ) というアーティストと一緒に壁画を制作したとき、彼が私のかいた線を見て「Quick Turn」と言ったんです。ふとした会話での言葉でしたが、しっくりきて。私の絵には、線が何重にもなった立体的な構造性があるから、Structure を加えて「Quick Turn Structure」としました。固有名がある方が、認知、流通もしやすいという一種のストラテジーでもありました。

ニューヨークでの個展「Inside Out」の展示風景|Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #253, 2019, Acrylic aerosol paint, latex paint and sumi ink on canvas mounted on aluminum stretcher, 3.35 x 18.29 m / 12 canvases, ©Enrico Isamu Oyama, Photo ©Jeffery Sturges

ープロフィールにイタリアでストリートアートに出会った、とありました。作品にイタリア的、もしくはヨーロピアン的な視点はありますか?

毎年夏に1ヶ月間、北イタリアの田舎で過ごすという家族の習慣が、子供の頃から20代半ばまで続きました。初めてストリートに絵をかいたのも留学中のイタリアでしたが、ヴェネト州の田舎でしたので、のんびりしていました。

自分のクリエイションにおいて、制作行為との向き合い方や、素材への感覚はイタリア的な面があるかもしれません。日本もそうですが、イタリアも伝統的に、手仕事のきめ細やかさや洗練度が高い国です。私のイタリア人の祖父は、家具職人だったそうです。制作をする人間として、イタリアや日本のそうした面を引き継いでいると感じることはあります。

またイタリアルネサンスの時代には、キャンバスや建築といった枠組みのなかで、どう空間を構築していくか、言い方を変えると、どうハーモニーを生み出していくかということが重要でした。それが近代の前衛美術になると、そうした調和的な空間を破壊することこそが創造性だと考えられるようになりました。しかし私たちが生きる現代においては、ふたたび構築することが必要になっていると思います。ストリートアートやエアロゾル・ライティングは、建築やランドスケープを破壊し、権威への反抗に価値を置いているとされることが多いですが、私は反対に、そうした文化が生み出したイディオムを用いて、どう構築していくかを試みています。何もない状態から何かを生み出す= Compose していく感覚は、根底ではイタリアルネサンスの時代精神とも結びつくような気がしますね。

ー確かに、QTS って線と線がどんどん繋がっていった先の、美しいハーモニーの象徴のようにも見えます。

美は排他的・優生思想的な危険もある概念なので、美しいというだけでは語弊が生じる可能性もあります。大切なのは、空間が成立しているかどうかです。外部に依存するのではなく、線と線の関係から空間が生じ、それが自律していることですね。戦後のアメリカ抽象絵画、ジャクソン・ポロックやバーネット・ニューマン、マーク・ロスコの作品は、線の表現というよりは、カラーフィールドですが、そこでは絵画空間の自律が目指されていました。こうした美術史上の態度は、その後さまざまに批判をされてきてもいるものの、私は彼らのようなアメリカの芸術家にも影響を受けています。

ー QTS は常にナンバリングされていて、今回の展覧会ではアウトドアダイニングテントの「#404」が最新作となりましたが、今後はどのように展開されていくのでしょうか? 将来的なビジョンはありますか?

創作の順に番号を振っていますが、すべてフラットということではなく、ひとつひとつの作品に個別性が強くあり、制作に半年かかることもあれば、短い時間にたくさんできることもあります。作品に振られた番号のつらなりは、私の人生と、完全にではないけれど平行する側面があり、ライフワークとして死ぬまで続いていくと考えています。出会う人、経験、さまざまな出来事、そのときどきの状況で作品が創作されていく、そのドキュメンテーションだということもできるかも知れません。

その意味でつながりを感じるのは、河原温の「Date Painting (日付絵画)」です。日付というモチーフは完全に客観的で、誰から見ても同じ距離感にありますよね。QTS の場合はもう少しコンテクストが複雑かも知れません。草間彌生のポルカドットのように、ひたすら没入して描画をつづける、盲目的にかくことの純粋な運動と、日付やナンバーによって管理し、客体化していく河原温的な感性が、私のなかであるバランスをもって共存しています。

ー「#404」が設置されたアウトドアダイニングテント内での食事体験は、まさに大山さんの作品の一部、になるとも言えるかもしれません。同じテーブルで食事を共にした人同士のコミュニケーションや、この展覧会から生まれた「THE GALLERY」でのコミュニティが QTS の線に呼応して拡張していく。今回のコラボレーションが大山さんの新たな創作の糧になってくれたら、私も嬉しいです。

繰り返しになりますが、今回のコラボレーションの核には、大堂さん、市川さん、私という、それぞれの立場と役割をもった”人”の関係があると思います。ゴードン・マッタ=クラークの「FOOD」は、レストランに集う人々のコミュニティに着目した先駆的な現代美術のプロジェクトですが、ある意味ではどんなクリエイションにも、人と人の関係がそのコアにあるはずです。そこがきちんと機能して初めて、その周りにさらに人が集まってくる。今回、私たちが一緒に作り上げた「Rock Show, Sick I Go」という展覧会を触媒にして、人と人のコミュニケーションが促進され、アートと食を通した輪の広がりが生み出されれば、それは大変に喜ばしいことです。同時にその広がりを、QTS の線の拡張に準える視点は、非常に面白いと思いますね。

「Rock Show, Sick I Go」展の会場|Enrico Isamu Oyama, “Rock Show, Sick I Go” installation view at THE GALLERY, ©Enrico Isamu Oyama, Photo by GION