『BUTT』『Fantastic Man』『The Gentlewoman』創設者、ヨップ・ヴァン・ベネコム

Jop van Bennekom

jop van bennekom

interview: tiffany godoy

translation & text: masayo fukaya

edit: daisuke yokota & manaha hosoda

1990年代後半から雑誌作りを始め、2001年にゲイカルチャー誌『BUTT』、2005年にメンズファッション誌『Fantastic Man』、2010年にウィメンズファッション誌『The Gentlewoman』を創刊し、一躍その名を世界に知らしめた Jop van Bennekom (ヨップ・ヴァン・ベネコム)。ゲイ、クィアなどの文化やセクシュアリティに焦点を当てるという、当時としては希少なコンセプトを掲げ、セレブリティから一般男性までを登場させる独自のスタイルを築き上げてきた。今回のインタビューでは、雑誌の発行人、エディター、デザイナー、アートディレクターとしてだけでなく、ファッションブランドのコンサルや、映像ディレクターとしても幅広く活動する同氏に、時代の変遷と共に移り変わってきた雑誌やファッション業界、そして彼が20年以上経っても変わらず持ち続けている、純粋なまでのクリエイティブマインドについて語ってもらった。(※この取材は2021年1月に行われたインタビューです)

『BUTT』『Fantastic Man』『The Gentlewoman』創設者、ヨップ・ヴァン・ベネコム

Magazine

―本当に久しぶりね。ヨップは今アムステルダムに住んでいるの?

うん、昨年夏にロンドンからアムステルダムへ戻ってきて、新しいスタジオを立ち上げたんだ。ここでの生活はロンドンよりずっと気に入っている。オフィスはまだロンドンにあって、スタッフは自宅から仕事をしていたり、アイルランドやスコットランドにもいたりするから、まだ違和感があるけれど、新しいスタートが切れてとてもハッピーだよ。この状況(コロナ禍)が落ち着いた頃には、もっと新たな可能性が舞い込んでくることを願っている。

―流れに身を任せるって大事なことよね。それは「禅」の精神にも通じていると思うわ。

本当にそうだね。僕も瞑想とか色々やっているよ。それと同時に、新しい雑誌を作ろうとしているんだ。

―日々、新しい挑戦ね。デジタルは複雑なものだと思っていたけれど、今となっては当たり前のツール。私はテクノロジーや媒体の変化に合わせていくのが好きだし、ブランドと一緒に働くことも多い。ブランドの仕事では、編集者としての視点を活かして、わかりやすく情報を伝えるための土台づくりをしているわ。

それは彼らにとって必要なことだね。社内部門は充実しているし、資産のことは詳しいけれど、その他のことはまるでわかっていないから。

―間違いないわ。多くのブランドが使いものにならないビデオを作っているし、専門としていることに感情や知性を盛り込んでしまう場合も多い。そろそろ、あなたの会社の成り立ちついて話していきましょう。創立当初からどのように変化してきたの?

東京で出会った頃からってこと?

BUTT Issue no 1

―そう。銀座のライオンカフェで一緒にビールを飲んだ時から。

ティファニーが冗談を言って楽しんでいたときに、ひとつの大きな変化があったんだ。あの頃は『Fantastic Man』と『BUTT』だけを作っていて、とても小さな組織だった。ロンドンに住む予定だったけど、まだオフィスがあったアムステルダムでほとんどの時間を過ごしていた。

―あの頃が懐かしいわ。ロンドンにオフィスを構えたことは知っていたけど、移住したとは知らなかった。出版社や大手のコンサルティング会社というよりは、一種のプロジェクトを手がけているようだった。

このことについては、当時も話したのを覚えてるよ。その時ちょうど『The Gentlewoman』を作り始めたばかりで、僕の計画の全貌についても話したよね。ちょうど Penny Martine (ペニー・マーティン) が編集者として参加した時だった。僕らが東京に行く直前の2009年の10月か11月に、COS から雑誌制作の依頼が舞い込んできたんだ。そして突然、雑誌を2つのみならず4つも作ることになり、そこから会社の規模が大きくなっていった。さらに多くのスタッフを雇って、オフィスをロンドンに構え、いまだにその影響を受けているよ(笑)。

The Gentlewoman Issue no 1

―企業文化へ進出したということ?

企業化はしていないかな。僕はもともとグラフィックデザイナー出身で、今でもデザインをしている。ただ、自分で雑誌を出版するようになってからは、僕一人では(デザインに)手が回らなくなっていったんだ。僕たちが得意とするのは、雑誌とコンテンツを作ることであって、企業文化にはあまり馴染みがない。基本的には常に12〜15人くらいのメンバーがいて、その他にもたくさんのフリーランスが協力してくれている。そして、雑誌を作っているうちに、会社としての構造が必要になっていった。COSの雑誌はもう作っていなくて、10年経ってからはデジタルにシフトしたんだ。『BUTT』の制作も2011年にやめたよ(『BUTT』は2022年春に復刊)。そして、Penguin Classics と一緒に、新しい文芸雑誌『The Happy Reader』を始めたんだ。彼らは独自の構造を持っていて、僕たちと重なる部分もあるね。

The Happy Reader Issue no 1

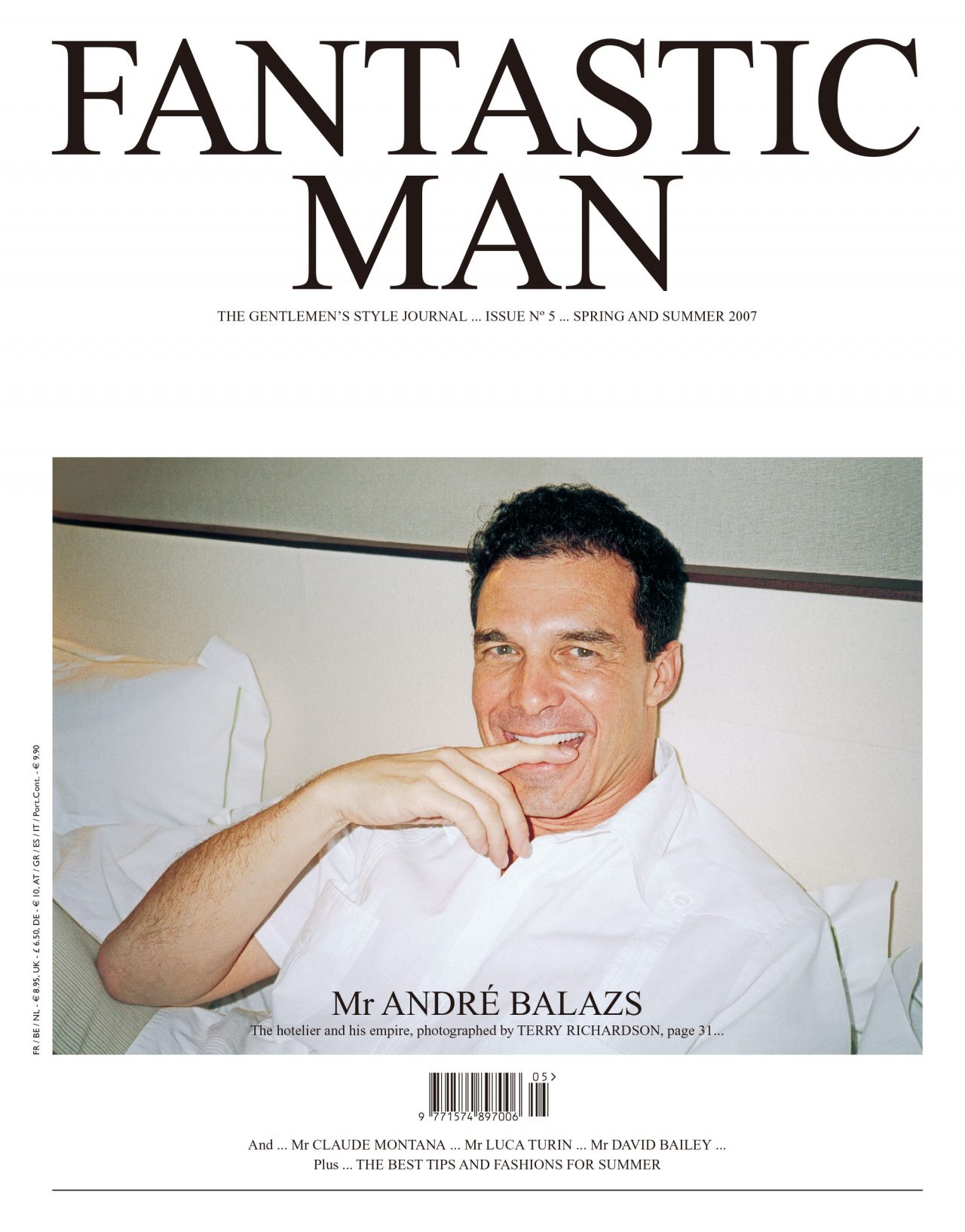

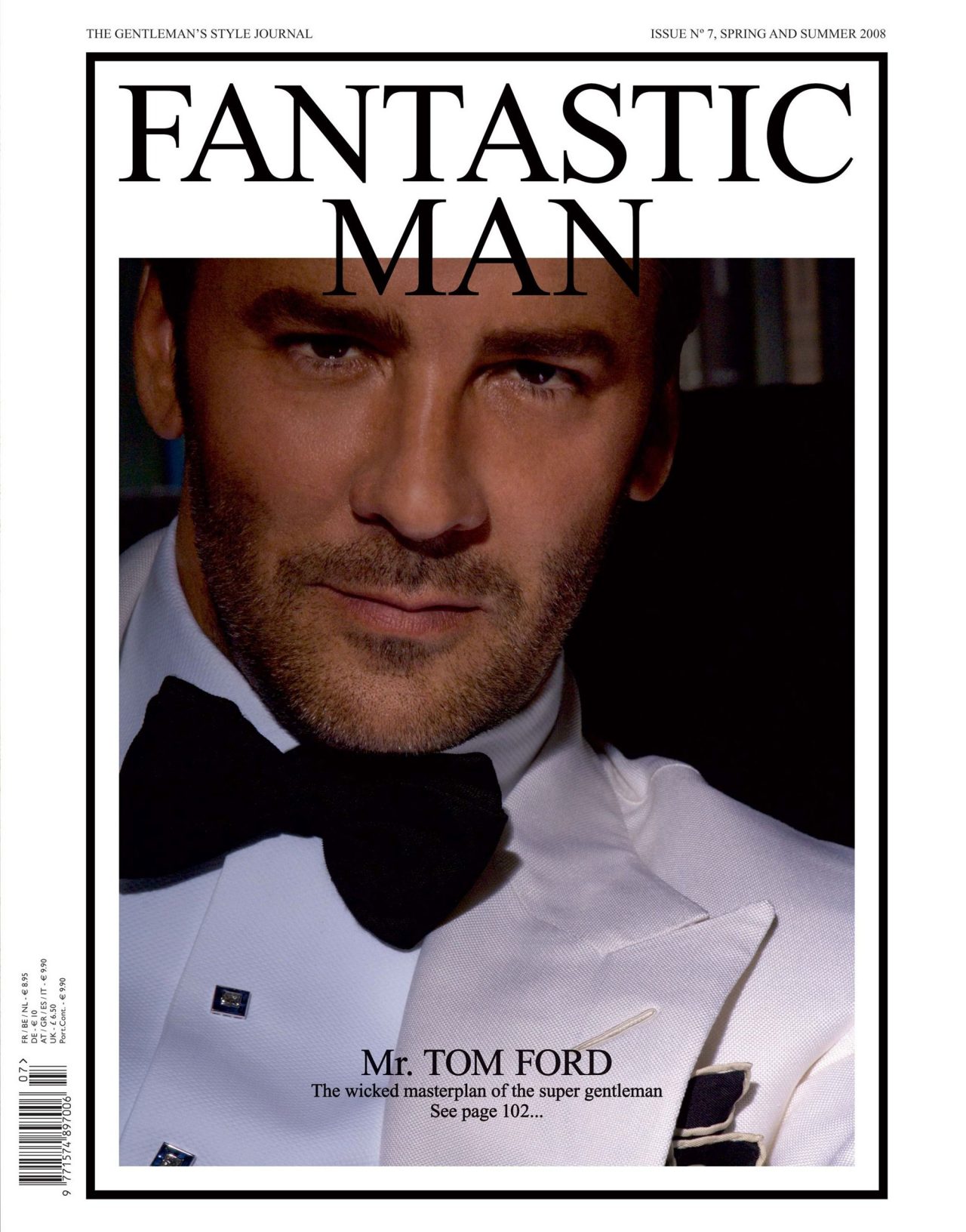

―当初から、『Fantastic Man』は最も影響力のある雑誌の一つとして注目していたわ。あれから16年も経った?

そうだね。2005年に創刊したから。

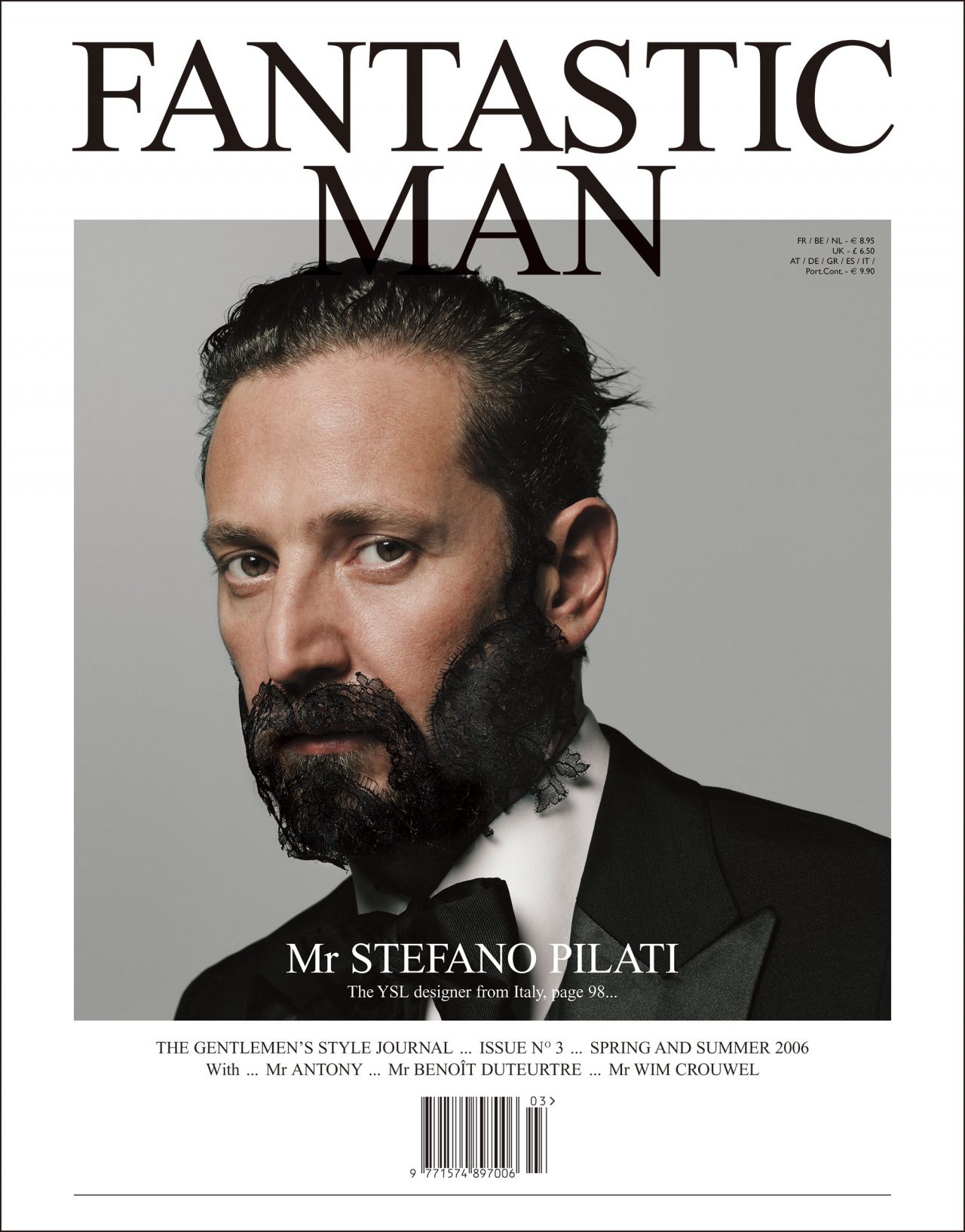

Fantastic Man Issue no 1

―ヨップは、『Fantastic Man』をスマートかつおしゃれでセクシーに仕上げていた。あなたがセクシーっていう言葉をあまり好んで使わないのは知ってるけれど。その後、ファッション誌に変わっていったわよね。あなたがこの雑誌を始めたときは何が原動力になっていたの?市場と自分の考えにギャップを感じていた?

『The Gentlewoman』を始めたときは、ペニーや他の編集者たちがやりたいことをやらせてあげて、共編者と協力してちゃんと作っていると思ったわ。彼ら自身の存在感を明確に感じることができた。「メンズファッションはどうかな?」っていう具合に、ハッタリからはじまったんだ。「僕たちが雑誌業界を変えてしまおう。きっと変えられるはずだし、自分たちの好きな雑誌が世に出ていないのだから、全く違う視点から作ってしまえばいんだ」っていうノリでね。

世の中の多くの雑誌がどれも一緒で、同じモデルを起用していることが理解できなかったんだ。なんとかしなければならない問題がそこにあった。メンズファッションだと、メンズモデルをリアルに見せるのが結構難しい。そのとき、すでに女性でもそれが難しいってことには気付いていたけどね……。男性はそれがむしろ当たり前で、見ているといつも恥ずかしい気持ちになった。だから、「(モデルではない)普通の男性にメンズウェアを着せたらどうだろう」とか「70年代のように、とことん古いやり方でこの素晴らしいアイデアを見せて、着飾ることについて語ってみるのはどうだろう」って考えたんだ。それがきっと、僕たちが70、80年代のファッションを再現しようとしている理由なのかもしれない。だからこそ、レトロな感覚が息づいているんだ。

Fantastic Man Issue no 4

Fantastic Man Issue no 6

Fantastic Man Issue no 8

Fantastic Man Issue no 9

Fantastic Man Issue no 11

当時、古い『GQ』や昔の雑誌をたくさん読みあさっていたことも関係しているかもしれない。英国版『Vogue』の端っこに組まれていた小さな企画の「Men in Vogue」がすごく好きだった。アメリカ版の『Vogue』にも(同じ企画が)あった気がするけどね。当然ながら、載っていた男性たちもかっこよかった。あんな年配のモデルたちは今じゃもう見ることないだろうな。Bruce Weber (ブルース・ウェーバー) のように下顎の輪郭がすごく大きいんだ。僕たちも、彼らみたいにかっこいいけど王道から外れたモデルたちを起用したかった。オープンで、みんなが服を脱ぎたくなるクールな雑誌を作れたから、次は自分たちの本能に従った。男性は服を着せたまま、ストレートの男性とも共演させたんだ。『BUTT』ではストレートの男性を起用したことがなかったからね。やっとストレートカルチャーに足を踏み入れたんだ。

―ドラァグクイーンもやっていたわよね!

そう!そこもポイントなんだよ。これまで僕たちはゲイ雑誌を作ってきたけれど、そこにストレートの人たちも参加させた。いつだって、ストレートの人たちをクィアに変えるという議題があったからね。ここ数年でずいぶん状況は変わったけど、男性ってクィアに対して警戒心が強いでしょ?この問題に Rem Koolhaas (レム・コールハース) と一緒に取り組んだんだけど、彼はすごく意欲的だった。あるとき、グッゲンハイムで開催された田舎をコンセプトにした彼の展示に合わせて、丸ごと1冊、田舎をテーマにした雑誌を作ったんだ。彼は「男性に影響を与えているこの雑誌で、モデルをクィア化させるという新たな議題を生み出しているところが面白い」とも言っていたね。彼もその力を強く感じていたから、意識的にも、無意識的にも『Fantastic Man』はドラァグクイーンをコンセプトにした雑誌になった。雑誌に掲載されている洋服もドラァグクイーンを意識していたけど、その時代はもう過ぎ去ったよ。そのファッションからはもうみんな抜け出したんだ。

―今になって『BUTT』を振り返ると、その現実主義がとても現代的に感じるわ。DIYの撮影で、セレブも著名人も普通の人たちも、それぞれの生活をさらけ出しているのだから。

本当にそうだよね。今ではそれが Instagramで行われていて、大きなカルチャーになっている。

―そうね。クィアカルチャーも主流になりつつあるし。

確かに、クィアカルチャーが主流になりつつあると同時に、ここ数年でレインボーフラッグをよく目にするようになった。ロンドンにある大きな大学のタワーには、大きなレインボーフラッグが掲げられている。ゲイプライド(パレード)のためかと思ったらそうじゃなくて、ずっとそこにあったんだ。こうした価値観は大きなスケールで根付いていったし、それが、僕たちがドラァグクイーンの雑誌をやめるキッカケになったとも言えるね。なぜなら、僕たちは違う時代に生きているし、別の優先順位を持っているから。

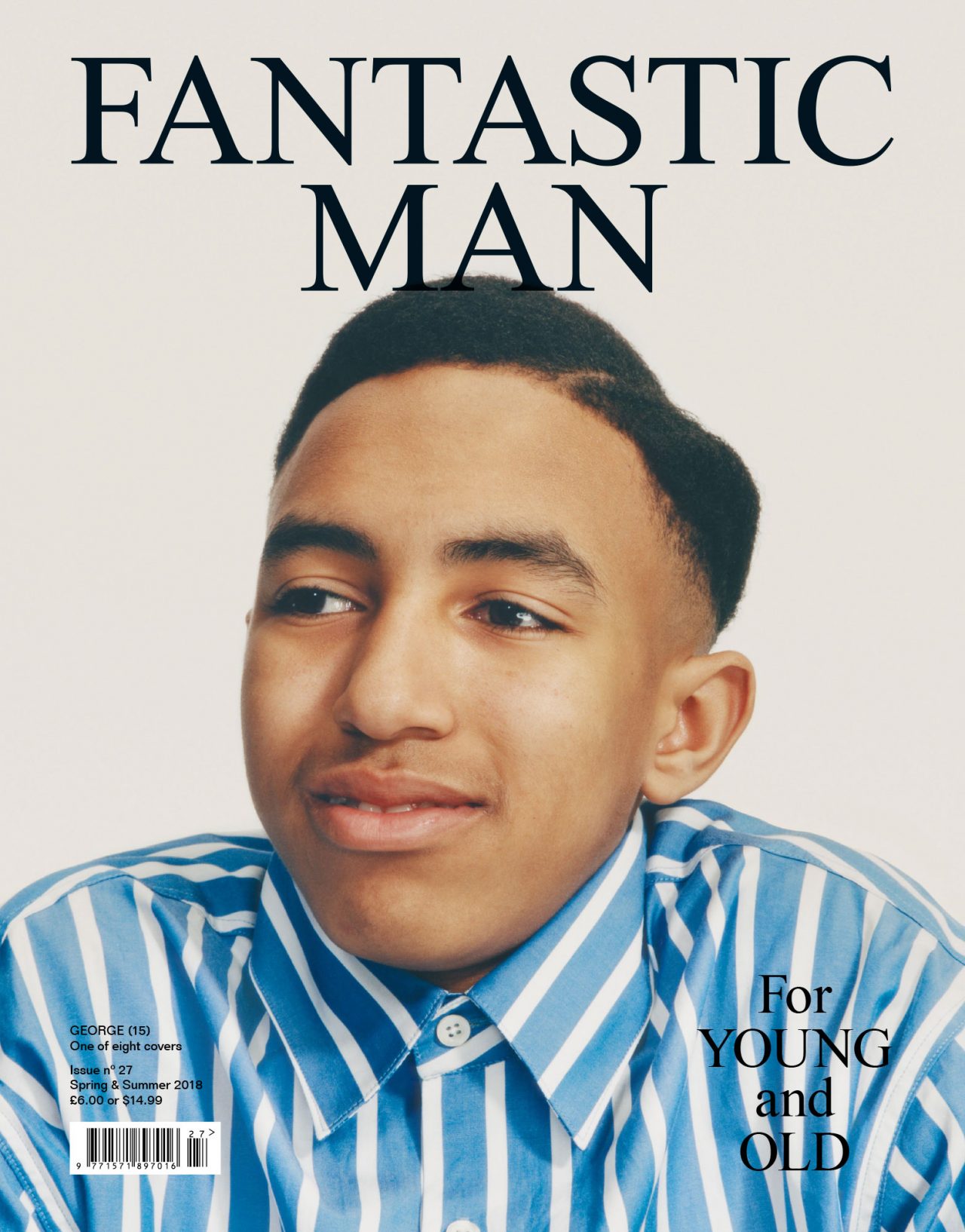

―15周年にデザインを一新したのもすごく印象的だったわ。表紙には建物を起用していて、セレブな感じは一切しない。あれは誰が次の『Fantastic Man』のカバーを飾るかということではない、突然の劇的な変化だった。あなたが言っていた「記念すべき重大な号であり、時代は大きく変わった」ということについて話してくれる?『Fantastic Man』であなたが言いたかったことをどう再解釈したの?

Fantastic Man Issue no 30

出版業界全体の位置付けが変わったと思うし、いつでも持ち歩くことのできる民主的な雑誌にしたいと思っていた。同じストーリーや編集の構成だけでなく、アプローチも一般的すぎると感じたんだ。もっとプロジェクト寄りのものを目指していたし、雑誌が一種のプロジェクトの場になることが理想だった。メンズ雑誌である上に、よりニッチなやり方に面白味を感じていた。メンズ雑誌としては、非常に問題作であることもわかっていたよ。どうしてこの雑誌には女性が全く登場しないのか?それは、今まで作り上げてきた世界をよりよく検証できるし、様々な世界に進出してテーマがある雑誌を作ることで、自分たちの世界観を広げることができるから。これが最も大きな変化だったし、テーマ化された雑誌であることが何より重要だった。この雑誌に載っている人々がどうして特殊なポジションに至ったかを僕たちは知っている。もう一般的な雑誌は作らないと決め、大事だと思ったことだけに焦点を当てることにしたんだ。「もっと話し合おう、理解し合おう、自分たちが面白いと思えるものにしよう」という考えは素晴らしいと思う。そうして、ギリシャにまつわる号を作ったんだ。ギリシャに滞在して現地の文化を探求する中で、作り始めた当初の構想とは全く異なる視点でギリシャを表現し、雑誌を作ることができた。

この時は本当にたくさんの人が制作に関わってくれたけれど、新しいコラボレーションや世界っていうのはいつでも生み出せるんだ。これが雑誌制作者としての僕の個人的な願望だよ。つまり、高いところに座ってただ方向性だけを決め、「次はどんな内容にしようか」と考えるだけっていうのはありえない。それよりも、色々な世界に飛び込んで実際に人々と出会い、雑誌を作る理由を探していく方が面白いと思うんだ。

個人的な願望というのは、否定的な命題として意味があると気づいた。雑誌を正方形にしたら、製品としてのあり方に少し抵抗感をもたらすかもしれない。そうすると、雑誌というよりはオブジェクトとしての意味合いが強まるのだけど、デザインの観点から見ると、少し不恰好だったり、違和感があったりするものが好きなんだ。僕にとって、それがスタートにふさわしいものとは思っていなかった。10代の頃から雑誌を作っているからよくわかるんだ。僕自身は少し抵抗があるぐらいがベストを尽くせるということも。もし何かうまくいかないことがあった場合は、解決策を見つけるためにクリエイティブにならなければいけない。雑誌を正方形にするなんて最悪の決断と言えるかもしれないけれど、僕にとっては正方形にするために新しい解決策を考えなければならない方が面白いんだ。

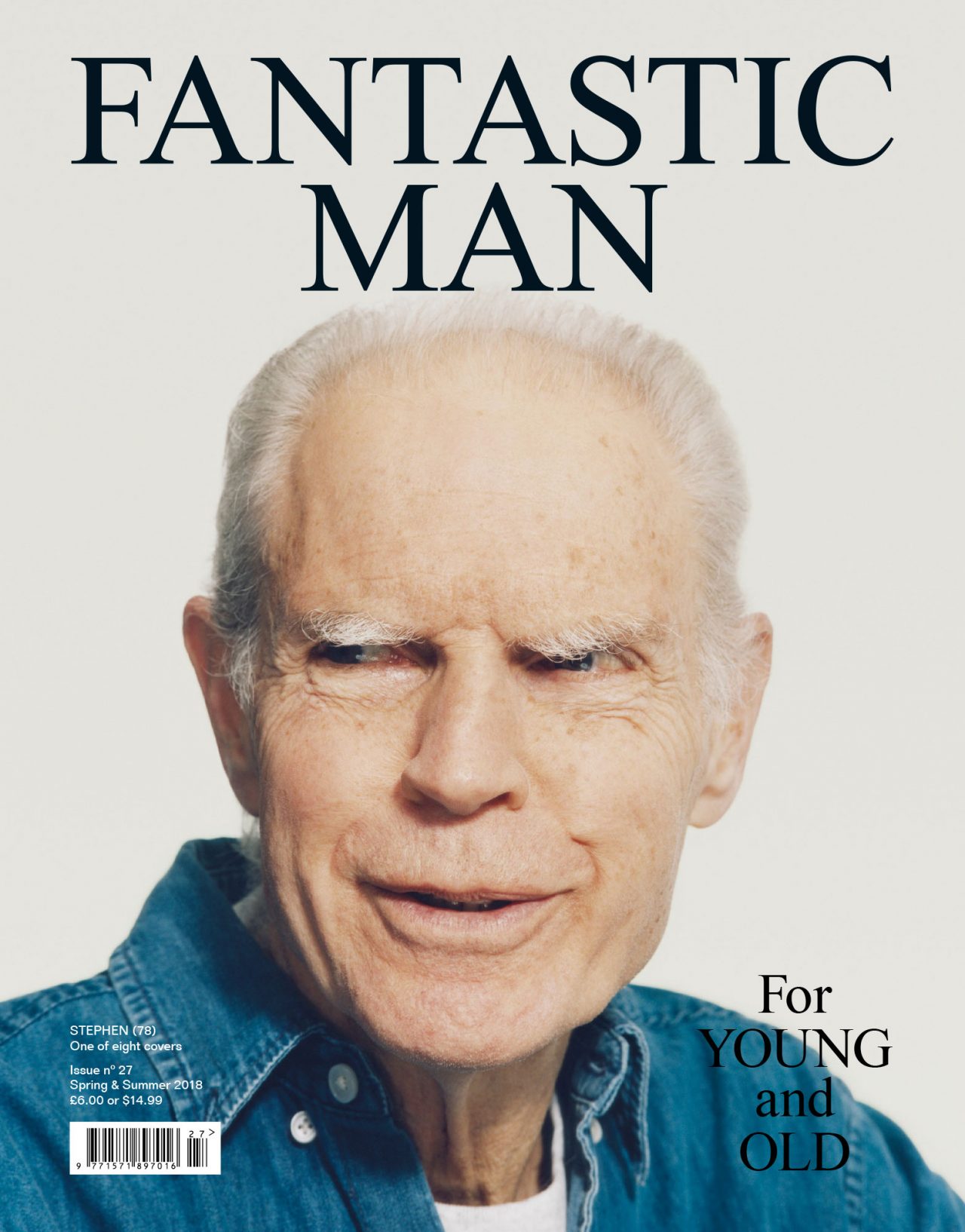

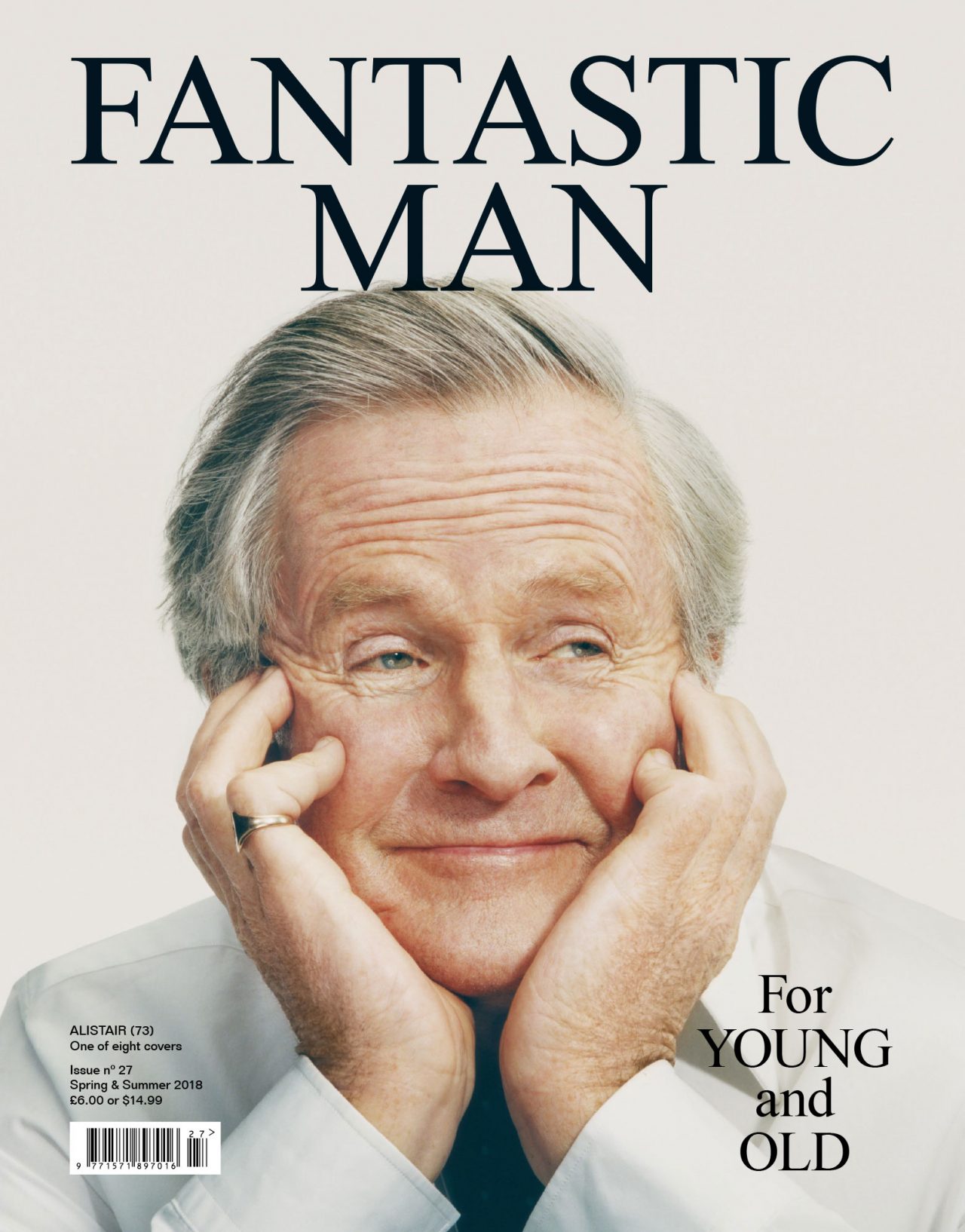

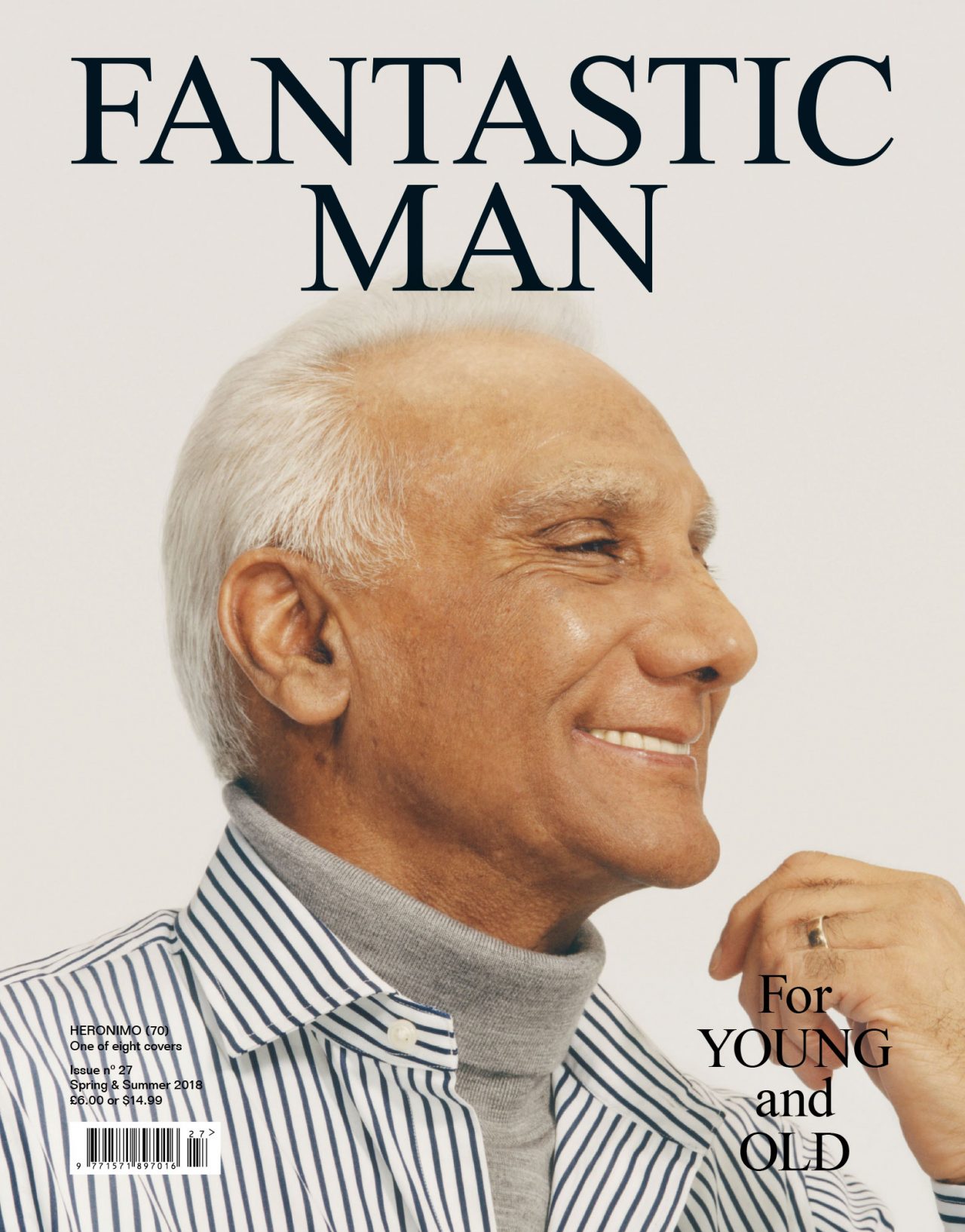

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

Fantastic Man Issue no 35

―そうした変化を生み出すことってすごく勇気や度胸がいることだと思うし、傍から見ていてもそれが上手く機能していた。美的感覚に優れたブランドを確立し、それをひとつのプロダクトに進化させる。それがあなたをワクワクさせ続けているのよね。『The Gentlewoman』についてはどう?リザデインすることも考えている?

いや、『The Gentlewoman』に関しては全く歴史が違うんだ。『The Gentlewoman』の制作には別のチームが携わっているからね。僕は5、6年ぐらい『The Gentlewoman』を作ったり、関わったりしていたけれど、クリエイティブ・ディレクターを Veronica Ditting (ヴェロニカ・ディッティング) に引き継いで、ペニーに編集を任せた。僕もまだ『The Gentlewoman』に携わってはいるけれど、編集にはそんなに関わっていなくて、アート・ディレクターとしてプロジェクト全体を統括している。『The Gentlewoman』は(『Fantastic Man』とは)全く違った問いを投げかけているし、完全に別の雑誌なんだ。みんな2つの雑誌を同一視しようとするけど、それぞれ全く異なる道を歩んできたし、『The Gentlewoman』は完全に違うタイプの読者層を築いてきた。より敏感で活発な女性のファンが多いし、彼女たちは雑誌と非常に強いつながりを感じている。『Fantastic Man』にはそういう対話はないけれど、より認知度が高いと言えるね。『The Gentlewoman』はフェミニスト雑誌で、ファッションとフェミニズムを融合させている。だから、それぞれが違った議題を持っているんだ。

The Gentlewoman Issue no 2

The Gentlewoman Issue no 3

The Gentlewoman Issue no 4

The Gentlewoman Issue no 5

The Gentlewoman Issue no 9

―なぜ2つの雑誌をそれほど違うものにしたの?

確かに、一緒にしてしまう方が現代的だと思う。それを多くのファッションブランドもやっているしね。たくさんのブランドがメンズのファッションショーをやっているのは、いつも女性のファッションショーに忍び込んでいるように見えてしまうから。女性のファッションショーだと、メンズも少しはあるんだっていう感じだけど、あまり上手く機能していない場合もある。雑誌に関しては『The New Yorker』のように、男性と女性のためのものがいくらでもあるしね(笑)。

―そうね(笑)。

僕の両親は『The New Yorker』を購読していたけれど、毎週1ページだけ「Woman」というタイトルのページがあった。それはさりげない性差別だと思ったんだ。僕たちは時々『Fantastic Man』で女性を取り上げることがあるけれど、そういう時はいつも「1人の女性を特集しよう」と言っている。でも、それはいつもどこか無理があって、作り物っぽい感じがする。その人は、男性たちの中に入りたいと思っているような、芯の強い男性的な女性じゃないといけないからね。なぜ女性向けと男性向け、それぞれの雑誌がないのか。ある雑誌は女性についての雑誌としてスタートしたけれど、すぐに廃刊になってしまっていたよ。

―興味深いわ。

今まで深く考えたことはなかったけど、基本的に大きく分かれているんだ。

―今となっては「They」や「Them」という代名詞が当たり前になっているから面白いわね。

「Them」というタイトルのオンラインマガジンもあるらしいね。

Jop van Bennekom

―私も自問自答してしまう。「自分が違う世代に立ち往生しているだけなのか?」「いまだに傍観者であろうとする人はいるのか?」「私たちは完全に分割されているのか?それとも同じ線の上にいるのか?」などといったことを考えるのは結構楽しい。今まさに、私たちは全く新しい方向に向かって、新しいアプローチで進んでいるんだと思うわ。

これは一種のチャンスでもあるね。僕は自分のことをゲイというよりクィアだと思っている。それは僕を自由にしてくれるし、個人的に「当たり前」を超えてどう生きていくかを考えさせてくれる。人間の進化にはすごく刺激を受けているよ。ただ、発言にはかなり気をつけなければいけない。言語というのはかなり脆くて、波乱を引き起こすものになったから、正確でなければいけないんだ。僕自身は人種的にもそうだけど、差別や先入観に日々直面している。みんなそうだと思うし、それにぶつかっていくことが大事な時だと思う。これが、僕が雑誌を変化させた理由の1つでもあるし、自分が世界に出ていくだけでなく、僕が作った世界へどんどん入ってきてもらう時期なんだ。僕が雑誌の作り手として、 象牙の塔(自ら望んで俗世間から離れ、主に精神的で難解な探求を行う場所) で問題を取り上げる意味はそこにある。泥臭いやり方をするのは楽しいし、これはものすごく意図的に僕がやってきたこと。今はこれまで一緒に働いたことがない人たち一と仕事をしているし、そうすることで全く新しい発見があるんだ。

―ヒエラルキーから抜け出すみたいにね。ファッションブランド、雑誌、メディアでは、若手デザイナーが成功した人たちと働くことは一種のステータスになる。このサイクルができるまでは、20年経っても状況が変わっていなかった。

そんなに多くの人が業界から除外されたわけではないはず。なぜかというと、今はとても多くの人がSNSで可視化されているから。突然、仕事を手に入れることができるようになったし、業界からスカウトされることも当たり前になった。10年前、『BUTT』のためにフォトグラファーを見つけるのは本当に苦労したんだ。エージェントで求職者のファイルを見たりしても、いつも同じ人たちしかいなかった。今ではフォトグラファーやデザイナーを含め、たくさんのクリエイターたちをすぐに見つけることができるから、すごくエキサイティングだね。

―本当にそう。ちなみに、才能ある新しい人材はどうやって見つけているの?TikTok や Instagram から?

たくさんの人がメールや個人的に連絡してくるよ。デジタル媒体と印刷媒体(雑誌)の関係性は毎週のように変化している。雑誌にとっては良くない変化であることがほとんどだし、雑誌が今どれほど権威を失いつつあるかを目の当たりにしてるよ。それでもいまだに、一緒に仕事をしたいというフォトグラファーやスタイリストが僕のところに来る。自分の作品を印刷媒体に載せるためにね。フォトグラファーたちは、デジタル媒体だけのため作品を作るというのがとても難しいと感じている。印刷媒体がまだ主流だった頃には、デジタルと印刷の間に今とは違う関係性があったし、印刷媒体はある意味、一目置かれるような存在だったんだ。

―すごい変化よね。『The Gentlewoman』がスタートした頃は、メディアがオンラインにもっと本腰を入れ始めなくてはならない時期だった。ヨップはデジタルデザインやビデオ、SNSにどうアプローチしているの?

ペニーが SHOWstudio から来た時は面白かったね。彼女は7年間、SHOWstudio で編集をやっていたんだ。彼女は画像の動かし方とか色々なやり方を模索していたしね。もともと彼女はキュレーターだったから、雑誌にキュレーターとして携わることには喜んでいた。ペニー自身は雑誌を一度も作ったことがなくて、彼女とはいつもデジタルについて議論していたし、『BUTT』を作った時には、初のゲイソーシャルネットワークを運営した。ウェブサイトにまだあるよ(笑)。

―新宿二丁目で『BUTT』のゲリラパーティーをやりたがっていたわよね。

実際にやったんだよ!みんな素敵な帽子をかぶって来てくれた。「この時間にここのバーでパーティするから!」って招待状を送って、12人くらいで夜通しパーティー。カラオケバーにも行って、今でもあの時の二日酔いが続いてるって思えるぐらい楽しかった。パーティーはたくさんやったね。『BUTT』のソーシャルネットワークを立ち上げてみたら、25歳くらいの人が5万人程度いた。そこで、みんなと制作を初め、最初はカレンダーを作ってみたんだ。Wolfgang Tillmans (ヴォルフガング・ティルマンス) の写真とネットで見つけた素人の写真をミックスしてね。『The Gentlewoman』にもライブラリーがあって、そこに膨大な量の情報がストックされているから、よくアクセスされている。記事を読んだり、プリントアウトしたり、携帯から見たりすることができるよ。

BUTT Issue no 30

BUTT Issue no 30

BUTT Issue no 30

BUTT Issue no 30

BUTT Issue no 30

―デザインやそのクラブのアイデアはどこで生まれたの?ウェブサイトのデザインの意図は?編集はどんな構成になっていて、オンラインでの表現の仕方はどう決めたの?

オンラインに関しては、デザインはあまり問題ではない。「自分たちがどこまでできているか?」が大事であり、僕たちはみなデジタルに追いつかなければならない。「困ったな、フォロワーが少ない。僕たちはそこまで人気がないんだ。それに、ウェブサイトもまとまりがない。トライフィックはどうなっている?」といった具合にね。誰もがエンゲージメントやデジタル上のパフォーマンスに、永遠に不安を抱き続けているし、デジタルにまつわるこうした会話は常に存在するよね。印刷物を作るときは、これで完璧だと思うことはないね。『BUTT』にはクラブ的な雰囲気を感じるはずだし、パーティーをたくさんして、そこで培ったソーシャルネットワークもあった。あれは本物だったよ。ただ、これは SNS が本格的に普及する前の話で、あの時は Facebook も全くクールじゃなくて、何もしたくなかった。Instagram は一気に広まったように思うけど、Twitter にはそこまで力を感じなかった。『The Gentlewoman』には独自のコミュニティ感があって、かなり活発なんだ。Instagram のフォロワーも結構いるしね。『Fantastic Man』に関しては、いつも少し苦労しているよ。ウェブサイトやローンチパッドを利用して、いつでも読める記事を投稿しているけれど、Instagram は最初からやっていたにもかかわらず、雑誌で出版したものをウェブサイトに投稿して、それを見るように促している感じかな。

BUTT Issue no 31

―そしてそれからニュースレターも。

そうだった!ニュースレターもある。結構新しいと思わない?2年前までスパムって呼ばれていたものが今では… (笑)。良いことだよね。ウェブサイトとニュースレター、そして Instagram の間に三角関係がある。新しい動力だし、僕たちや読者の間で上手く機能している。デジタルについて話していると、自分が歳をとったように感じることがある(笑)。

―それに関してはノーコメントよ (笑)。

ただ、自分自身を完全に変えようとはそんなに思ってないよ。今は映像制作にも取り組んでいるけど、難しいと感じてる。

―それはあなたが今一緒に仕事をしているブランドのために?

そう。でも、これはフォトグラファーも気づいていることなんだ。オンラインでフォトグラファーの作品を見ていても、動画を作っている人はあまり見かけないし、説得力のある動画を作れる人はなかなかいないね。

―ファッション業界でもそれはとても大きな課題になっている。ただ一着の服を見せる時、どうやって人々の注意を惹きつけるかという意味でね。今私たちが経験しているファッションウィークだって、たった3分間でも人々を惹きつけ続ける方法を見つけた人はいない気がする。とても複雑で、難しい挑戦なの。これに関して、若い世代は全く違うアプローチをしている。彼らは編集が上手い一方で、高級感という視点が欠けている。コンテンツの消費者である若い世代と、欲望を生み出すブランドとの間には大きな隔たりがあるように思うわ。

そうだね。それと、服の表現上の問題についても話しておきたい。多くのブランドはライフスタイルを表現することに抵抗感を持っている。モデルは演者のようなものだし、ウォーキングをしていなかったら一体何をしているのか?これは難しい疑問点だと思う。そして、ファッション映像について考えはじめた時から、いつもこの疑問が浮かんでくるよ。そしてこの議論は常に変化し続けている。7年前には、ファッション映像や裏舞台を見せること全てが新鮮だった。でも今となっては断片のようなもので、資源の一部にすぎないよね。デジタルファッションウィークに関しては、僕もメンズの方には関わったんだけど、あまり良いものは見つけられなかった。ほとんどは尊大なプレゼンテーションだったね。

―そうね。ダンスのパフォーマンスも結構あった。

中には良いものもあったけどね。コロナ禍が一段落して、どのブランドも通常のファッションショーに戻れることをすごく喜んでいると思う。

―ヨップは TOGA の映像も作っていたけど、あれはどのように思いついて、背景にはどんなストーリーが込められていたの?

あれは、Viviane Sassen (ヴィヴィアン・サッセン) と一緒に作ったことで奏功したと思う。コントロールされた物語としてではなく、そこにヴィヴィアンというアーティストがいたことがポイントだね。パンデミック中に作られたものだから、現地で、つまりアムステルダムで作らなければいけなかった。だから、僕たちは「僕らと彼女たちにとって身近な方法でやってみよう」って提案したんだ。彼女の友人であるセットデザイナーと一緒に、素晴らしい倉庫で撮影したんだ。彼にセットを作ってもらうのではなく、彼がこの倉庫で集めたものを使って撮影した。大規模なカオスのようだったね。混沌としたパンデミックの最中に、カオスの中で撮影したことで、審美的にも面白いものができた。ヴィヴィアンがやりたかったのは、物やテクスチャー、色が爆発するようなアプローチだったんだ。

TOGA SPRING SUMMER 2021 “WHOLESOME, CUTTING, SPLITTING” | Designer: Yasuko Furuta / Director and camera: Viviane Sassen / Creative Director: Jop van Bennekom / Styling: Eliza Conlon / Film Editor: Thomas Schenk

TOGA SPRING SUMMER 2021 “WHOLESOME, CUTTING, SPLITTING” | Designer: Yasuko Furuta / Director and camera: Viviane Sassen / Creative Director: Jop van Bennekom / Styling: Eliza Conlon / Film Editor: Thomas Schenk

―TOGA の洋服は色々なものを組み合わせて作られているし、まさにそんな感じね。

そうなんだよ。そして自由さを兼ね備えてる。カオスの中に自由さがあることを、僕たちは感じ取ったんだ。それで「TOGA に息づく許容性を活かそう」って思いついた。少し間違っていても、(デザイナーの古田)泰子が自分自身にいつも与えている許容性を活かし、時代のカオスに溶け込ませるということだね。この時、ほとんどの作品を iPhone で撮った。最初は僕も「本気で?」って思ったけど、それがすごく良かったんだ(笑)。即興性が求められたし、莫大な制作予算があったわけでもないから、低予算で進めることができた。iPhone とプロのグレーダーだけで制作するのは素晴らしかった。だから、あらかじめシナリオがあったというよりは、ヴィヴィアンの即興だったんだ。女の子たちが動きながら消えていく姿を撮った。ヴィヴィアンが実験してみたがっていた、ストップモーションも取り入れた。これはまさに断片をつなぎ合わせた作品で、すごくエネルギッシュだし、TOGA のスピリットそのものなんだ。僕たちも仕上がりにはすごく満足しているよ。

―オーシャンやビーチって表現もすごくヴィヴィアンらしいスタイルよね。背景に海辺と木炭の絵があって、まるで彼女の写真集のよう。

そうだね。新しいブランドにとっても、こういうコラボレーションはすごく大事なんだ。すでに手が加わったものではなく、アーティストがやりたいようにやらせてあげる。この時、僕の役割はシナリオと展開を考えることだったんだけど、それがすごく面白いと気づいた。チームはすごく独特で、たくさんの自由と信頼があったし、誘導的ですごく面白かった。さらに、ヴィヴィアンは有名人になっていろいろなことをしているけれど、今回のプロジェクトは彼女にとっても自由だったし、それが何よりも素晴らしいことだった。

―過去にも、日本のデザイナーたちとコラボレーションをしていたけど、あなたを魅了する日本の美意識やクリエイティビティとは何だと思う?

どこから話せばいんだろう。もちろん僕は日本が好きだよ。日本ではすべてのことに美意識がある。僕はとても英国びいきの人間だけど、日本は言うまでもなくアジアの英国。似ているものがたくさんあるよね。日本のカルチャーで理解できないものはたくさんあるけど、すごく興味をそそられる。たとえば、COMME des GARÇONS (コム デ ギャルソン)とかね。コミュニケーションの仕方が、アメリカやヨーロッパのすでに出来上がっている合理的なアプローチの仕方とはかけ離れてるんだ。この世界にはそういった驚きが必要だと思うよ。

―より珍しさもある。

その通りだね。僕には、多くのファッションブランドがただのマーケティング会社になってしまったように思えてしまう。服を作ることは、すでに彼らの主な方向性でなくなっている。マーケティングとコミュニケーションだけで服を売っているし、フラッグシップストアはそれらのツールに過ぎない。でも、日本は違った観点を持っていると思う。それが、僕が TOGA と働き始めた理由なんだ。TOGA と働く時は、1人の男性としてだけではなく、チーム一員として仕事をしなければいけない。泰子は強い本能の塊で、一緒に働く人や服がどのように動いて、どうフィットすればいいか、ブランドにとって何が正しいかをきちんと理解している。それはすごく必要なことだよね。

―雑誌が進化するためには何が起こるべきだと思う?何がビジネスモデルになりうるのかしら?

雑誌の収益は世界的に見ても50%以上落ちている。すでに大暴落だし、これから下降の一途をたどるだろうね。人々の雑誌に対する愛情はもはや失われているんだ。どの雑誌も広告を掲載するのが当たり前だし、1号あたり100万ポンドもの広告を載せている。洋服やファッションの撮影に焦点を当てるのではなく、ブランドと一緒に何かするという全く違うモデルがあって、それがどんどん広がってきている。今では、雑誌に広告を載せる予算があったら、その予算で台湾やメキシコで最高のプロジェクトができるし、ローカルで面白いことができるようになった。大変なことではあるけど、MONCLER (モンクレール) のような一部のブランドはそれを実行している。マーケティング予算は、ブランドにとって細分化されたものになってきた。広告費を増やすのではなく、よりクリエイティブなことをしようとしたら、さらに小さな予算になるだろう。今起こってることはすべてお金で動いている。だから、いまだに多くの雑誌が存在しているんだ。

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

Fantastic Man Issue no 34

―あなたたちはどう?この状況でどう進化していこうとしているのかしら?

僕たちは編集にかなり投資している数少ない雑誌の1つだから、まずは少し待つことにしている。雑誌を作るのには、ものすごくお金がかかるけど、僕たちには編集の面でも、商業的な面でも成功してきた。それはすごく珍しいことなんだ。(経費を)絞るべきところは絞って、なんとか生き残ってきた。またこの状況から抜け出せるとは思うけど、今シーズンに関してはどん底だよ。なぜかというと、みんなお金を稼ぐために雑誌に寄稿したり、撮影をしたりしなくなった。雑誌は少ない人数で小さな利益を得る、さらにニッチな存在になって、デジタルがより重視されていくようになるだろうし、もっと大規模な細分化が進んでいくだろうね。

―ラグジュアリーブランドがインディペンデント雑誌に投資し始めた2005年頃に戻ってきた気がする。

たとえば、昔の『Purple』を見ると、すごく小さな広告しかなかった。つまり、そういう雑誌は後にどのくらい収益が得られるかわかっていなかったから低予算で始め、別のビジネスモデルを持っていたんだ。僕たちが今、世界中で目の当たりにしているのは、消化され、民主化されているお金がたくさんあるということ。そしてそのお金はデジタルに消えていく。ブランドのコンサルに1日1万ポンド、撮影に2万ドルもらえるっていう時代はもう過去の話だよ。

でも、それと同時に進化し続ける。誰かに「あなたって雑誌マーケティング界の Dries Van Noten (ドリス ヴァン ノッテン) みたい」って言われたよ。僕も進化し続けていたいね。帽子をたくさんかぶるし、デザイナーでもある。好奇心旺盛な1人の人間であり、探検して、新しいものをどんどん見つけたい。ずっと好奇心を持っていられれば、素晴らしい人生を送ることができるだろうね。

コロナ禍で50歳になってから、好奇心旺盛であることをさらに意識しているし、快適になりすぎないようにしている。理解していないことを探ってみて、意識的にリスクをとるようにしている。それこそが『Fantastic Man』だし、そんな気持ちを持って再始動していきたい。違った場所に身を置いて、探求するチャンスを手に入れる。そんな感覚があれば、未来は怖くないしね。今はどん底と言えるけど、お金が答えではないということは言える。ひとつの雑誌に15人もいらないという新たな時代に突入し、クリエイティブなことに挑戦すると同時に、解決策を見つける必要にも迫られている。とは言いつつ、僕はレンズ豆とリンゴを食べていれば幸せを感じられる人間なんだ(笑)。

―(笑)あなたは疲れ切ってないし、愛してるからこそ(雑誌を)続けている。私たちの出会いは『BUTT』の創刊よりさらに前だったわね。1999年の……

『Re-Magazine』かな?

―そう、それ。あれは最高だった。あれは個人的なプロジェクトだったんでしょう?

そうだね。とてもパーソナルな探求だった。なぜか日本ですごく有名になったんだよね。すごく長い間続けていたし、アートディレクターとして働きながら制作していた時もある。ニッチな時もあれば、すごく商業的な時もあったね。

―パリにいる多くの人は変化が好きじゃないから、そういう意見を聞くのはすごく新鮮。現状を保ちたい人がたくさんいる。パリだけに限らず、人って元いた場所に戻りたいものよね。ファッションのあらゆる形式について疑問を投げかけるのはすごく楽しい。記事の長さをどうするか、人々の注意を惹きつけるにはどうしたらいいかを考え、これまでやってきたことを映像でどう表現するかを考えていく必要があるけれど、好奇心旺盛で、作り続けているあなたにはすごくいいタイミングかもしれない。

自分にずっと問いかけているすべての疑問は、デジタルによって再定義されるんだ。毎週、同じ質問を違ったやり方で問い続ける。でもそれは難しいことだし、必死で答えを見つけたり、時代性を追いかけ続けたりする必要はないと思う。ただ、自分なりの計画を思い描いて、その方向性を見極めるだけでいいんだ。その上で、自分に正しい質問を投げかけることが大切だし、問いかけすぎないこともポイントだね。

―常に自分自身に戻る必要があるということよね。さっき冗談で話していた瞑想も、情報が日々多すぎるからやるべきだと思う。

そうだね、本当に情報が多すぎる。僕は ADHD を持っているし、(雑念を取り払うことは)とても難しい。僕の Instagram はめちゃくちゃハードコアだし、驚きがたくさんあって全て見たくなってしまうしね。だからこそ、僕は『The New Yorker』のようなパラダイムメディアを愛している。画像を見る必要がなく、焦点が定まっているからね。僕にはぴったりのメディアだと思うし、自分に焦点を持たせてくれるから集中力も養われる。クリアな焦点を持つ記事は、脳を整理してくれるんだ。これはすごく大事で、意図や美意識を感じられる記事があると、純粋に楽しんでいるよ。考えさせられる作品や、思わず見とれてしまう写真のために、僕は生きている。それと同時に、自分を情報やノイズから守らなければいけないし、情報に対して24時間アクティブにならず、フィルターにかけていく必要がある。

アムステルダムのスタジオ

―最近は多くの人がアムステルダムに移住しているけど、そのことについてはどう考えてる?どうして都市に住む必要があるのかってみんな自問自答してる。環境を変えることは、自分のビジョンを磨く上でも大きな助けになると思う。

そうだね、ロンドンでは業界にすぐに置いていかれるから。それは良いことだし、面白いことでもあるけれど、最終的には、結局仕事が作業になってしまう。企業的で、それにあまりやりがいを感じられない。食べ物はそこまでじゃないにしてもすべてが高いしね。長い労働時間に値する家を買いたかったけど無理だった。ロンドンで快適に住むために、楽しんで働く場所を確保するためには、どれだけリッチでなければいけないのかと思って懲り懲りしてしまったんだよ。

ここにいると一緒に仕事ができる人は限られているけれど、新しい世代とも繋がることができる。ロンドンでは絶対に手に入れられなかったスタジオで今は働いていて、自分のことに取り組むことができるし、新しいテキスタイルや柄を見つけることができる。自分自身と自由をちゃんと調整できるんだ。ロンドンではめちゃくちゃ忙しくて、そんなこと絶対にできなかった。スタジオの近くにあるギャラリーのオーナーと友達になったし、道の反対側の女性は料理好きで、近所の人たちにお裾分けしてくれるんだ。今の時代はこういう親密さが大切だって思うんだ。

Jop van Bennekom