「他の誰かではなく自分自身でありたい」ニック・ウェイクマンが貫くシンプルな美学

sponsored

nick wakeman

photography: UTSUMI

interview & text: hiroaki nagahata

STUDIO NICHOLSON (スタジオ ニコルソン) が青山に旗艦店を開く—そのニュースを耳にして「あれ、そういえばお店はなかったんだっけ?」と思った人も少なくないはず。そのくらい、同ブランドの服はこの国で安定して高い人気を誇る。特に近年は、Instagram を中心に SNS 上でも熱狂を生み出してきた。トレンドに左右されない上質かつ上品なリアルクローズといえば STUDIO NICHOLSON、という認識はかつてないほど一般に浸透している。一方で、そのディレクターを務める Nick Wakeman (ニック・ウェイクマン) については、まだ日本語のインタビュー記事がほとんど見当たらないのが現状だ。そこで今回は、旗艦店のオープニングに駆けつけたニック本人に、ブランドやデザイン美学について質問を投げてみた。それに対してスパッ、スパッとざっくばらんに返していく様は、まさしくブランドの強固な姿勢を表しているかのようである。

「他の誰かではなく自分自身でありたい」ニック・ウェイクマンが貫くシンプルな美学

Portraits

−まず、ご自身がファッションに興味を持ったきっかけを教えてもらえますか?

私が赤ちゃんの時から、自分の服は全部母が作ってくれていました。そこから、自分も頭の中で布を選んだりデザインを考えたりするようになったんです。

−お母さまはプロのデザイナーだったんですか?

ぜんぜん。アマチュアです。

−ニックさんは現在ロンドンを拠点にされていますよね。生まれもロンドン?

いいえ、生まれはノッティンガムという街です。

−イギリスで生まれ育つとサブカルチャーや音楽の影響を自然と受けるものだ、というようなことを別のインタビューで話していましたよね。

90年代にはいわゆる「サブカルチャー」がいくつも存在していました。だけど、当然インターネットはまだ発達していなかったので、実際に人に会ったり、ギャラリーに足を運んだりすることが重要だったんです。ヒップホップやグランジなど色んなトライブがありましたね。

−その頃、特別ハマったミュージシャンやアーティストはいましたか?

全部。雑食でした。逆に、これは特別、というものもなかったかな。

−嫌いなものもなかった?

ありません。基本がオープンマインドで、ヒップホップもロックも、すべて同時に聴いていました。たぶん、その時は主にラジオで音楽を聴いていたことが影響しているんだと思います。というか、私の地元では BBC のラジオしか聴く手段がなかったから。

−あなたのパーソナリティとブランドはどのようにつながっているのですか?

全て、です。

−つまり、ニックさん= STUDIO NICHOLSON?

私がいなければ、ブランドは存在しません。ファイナンス、マーケティング、デザイン、ファブリック、アートディレクション……。このブランドの「センス」に関わるところは全て私自身が管理しています。私は自分で遊び心に溢れていると思う一方で、強迫神経症にかかっているんじゃないか、と疑うこともあって。全てが完璧であってほしいし、その軸は常に私の心の中に存在しているんです。

−コントロールフリークなところがある?

私が手を動かしているわけではありませんが、全てのジャッジを私が下す形にはなっています。だから、チームのみんなは出来上がったものを必ず私に見せてきます。私はアイデアマンであり、同時に監督のような役割を担っている、ということですね。

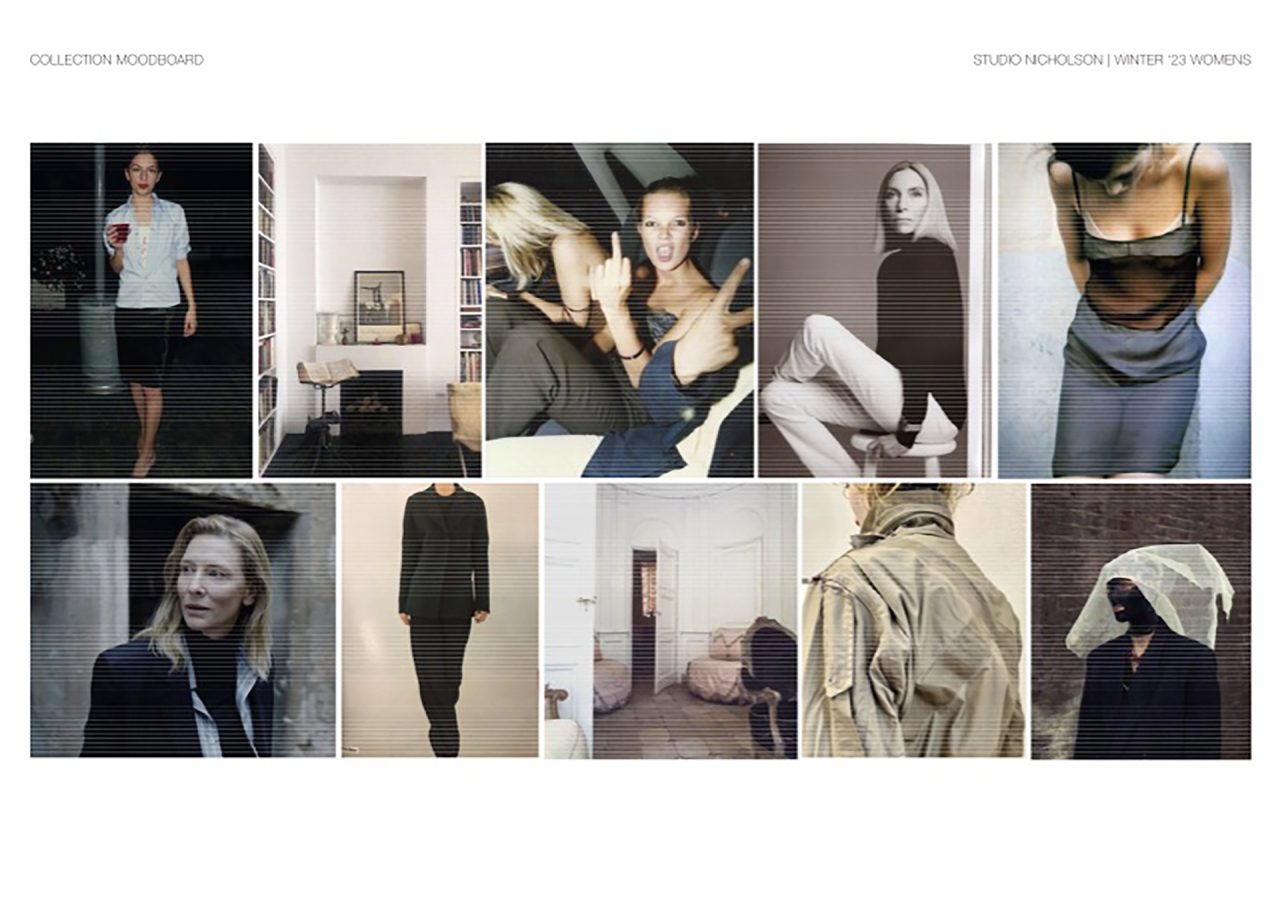

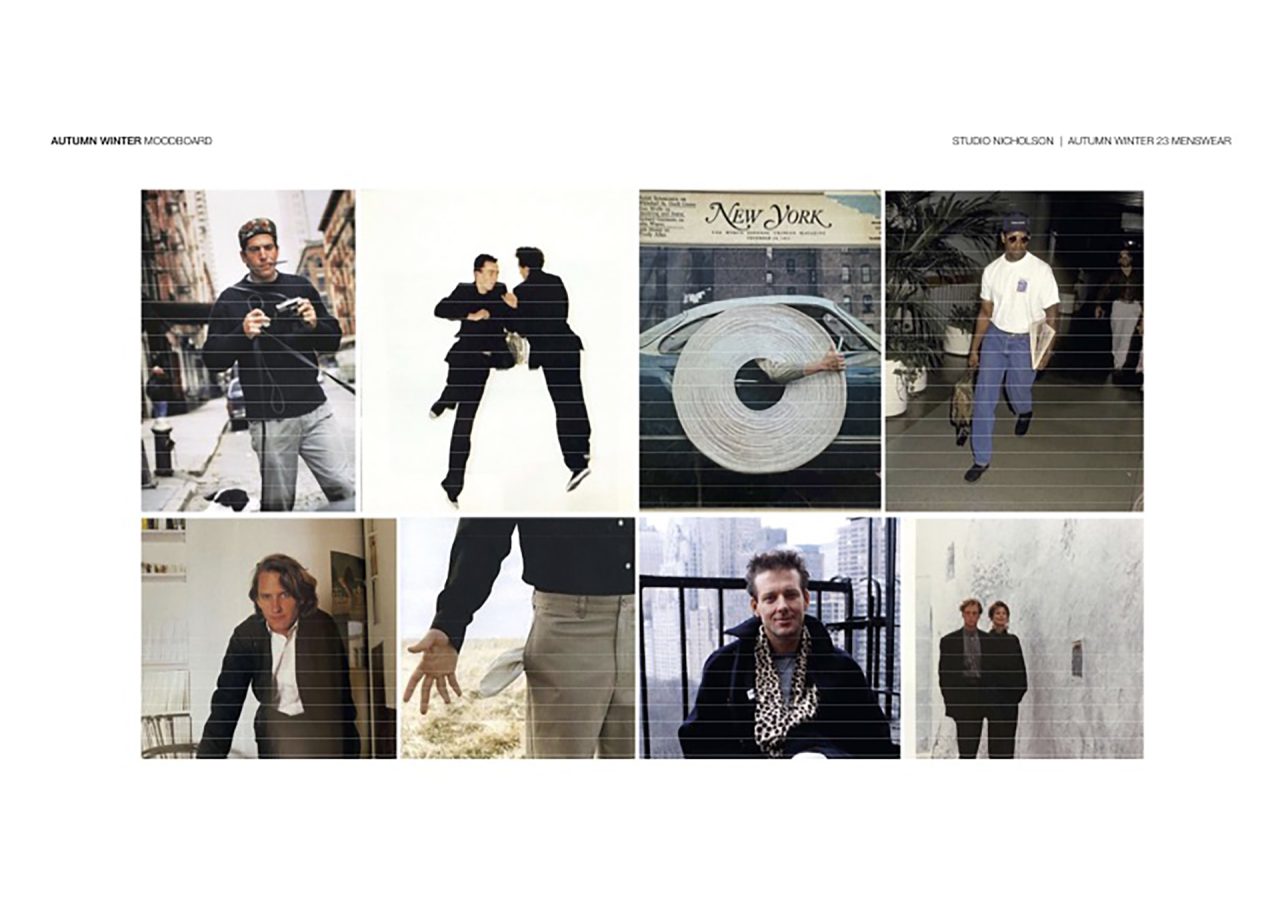

−コレクションの構想を練る際、まず何から始めますか?

私はまずコレクションの精神性を示す「言葉」から書き始めます。それをデザイナーたちに渡して、次に生地を選んでいく、という順番です。インスピレーション源は、本や映画です。インターネットはリサーチにほとんど使いません。

−先ほど、アイディアは本や映画を参考にするとおっしゃっていましたが、ニックさんは普段どんな映画を観ることが多いですか?

映画は古いものだけ。お気に入りは『危険な情事』。話はひどいんですが、衣装がすばらしい。ドラマだと『サクセッション』が大好き。テレビ史上最高の作品だと思います。

−完全に同意です。衣装はどうですか?

静かなラグジュアリー(Quiet Luxury)というやつでしょ? まあ、どうでもいいかな(笑)。そういえばこの前、『TAR』という映画で主人公役に衣装を貸し出したんです。

−序盤に「自分は強迫神経症かもしれない」というお話がありましたが、あの主人公のことはどのように見ていましたか?

それってつまり、私が彼女に共感したかってこと? ノー、それはありません(笑)。

−話は変わりますが、以前は『Dazed&Confused』で働かれていたんですよね?

はい、それが最初に就いた仕事です。90年代ですね。学校ではテキスタイルの勉強をしていたんですが、(『Dazed』の初期メンバーであり、『Love』の編集長としても知られる) Katie Grand (ケイティ・グランド) のインターンシップに参加したことがきっかけで、雑誌の世界に足を踏み入れました。

−雑誌作りで学んだ重要なことは何ですか?

ハードワーク。愚痴を言うつもりはないんですが、仕事が大変だったことは疑いようのない事実です。汗をかかなければ成功を掴むことなんかできない、ということを学びましたね。

−想像するに、今とはだいぶ異なる労働環境だったんじゃないですか?

その通りです。この20〜30年の間に、労働文化は大きく変わったと思います。私の同世代の友人はみな30年くらいのキャリアを持っていて、いつも懸命に働いていました。いま、世界は完全な飽和状態で、誰もがクリエイティブディレクターになりたがっている。ただ、誰も一生懸命に働くということを知らない。私のところにもインターン生が来て、「あなたのようになりたい」なんて言うんですが、それには時間と労力がかかることを理解してもらうのは、なかなか大変なことです。

−あなたの Instagram には、まさにあなたが『Dazed』で働いていた頃のセレブのポートレートやファッション写真がよく投稿されていますよね。

いえいえ、あれは「セレブの写真」じゃありません。どちらかというと、洋服や着方に着目しているんです。その人たちが着ているジャケットとかシャツとか。

−とはいえ、STUDIO NICHOLSON は90年代っぽい空気のブランドではないし、特にノスタルジックな印象がないんですよね。あくまで都会的でモダンな服、といいますか。

そう? 自分ではノスタルジックだと思っていますよ。でもたしかに、文字通りのコピーは作っていませんね。これはスタンスの問題だと思います。何かを見て、「あら、素敵なジャケットね、真似しちゃおう」では良くない。今それを見てどう感じるか、という点が大事なんです。

−あなたがリファレンスを元にどんなひねりを加えているのか、教えてもらえますか?

どうやって現代的な服にするのか。そもそもなぜ今作るのか。もしあなたが1979年の写真に写っている要素が気に入ったとして、当時の古着をそのまま着たいと思っているわけではなく、そのニュアンスを2023年的に取り入れたい、ということでしょう? 例えば、Amber Valletta (アンバー・ヴァレッタ) が古いアーミージャケットを着ている写真を見て、私たちはまた違うタイプのジャケットを作るわけです。自分の「図書館」にあるものをそのまま引用することはありせん。

−古着から直接引用することはしない?

これまで一度もありませんね。ポケットやフードなどのディテールはヴィンテージの服を参考にすることがありますが、そのまま全てを引用するということはありません。

−先ほど Amber Valletta の名前が挙がりましたが、いまあなたが個人的に注目しているファッションアイコンは誰ですか?

誰もいません。

−スタイリッシュだと思う人はいない?

だって、現代のセレブは自分で服を選んでいないから。要は自分でものを考えておらず、スタイリストに頼っている。そういう人をスタイリッシュだとは思いません。それだったら、一般のお年寄りの方々の方がよっぽど刺激的です。

−以前来日された時も、日本のおじいちゃん、おばあちゃんの格好が気になる、とお話されていましたよね。

私の周りでは、服を通して「自分は特別だ」と主張する人も多いんですが、一般のお年寄りの方々からはそういうものを感じないんです。中には何年も同じ服を着ている方もいると思うんですが、その人が着用していくうちに服が徐々に変化していくプロセスも含めて、興味深いなと思います。

−セレブリティやポップカルチャーの類にあまり興味がない、ということでしょうか?

そういうわけではなく、私は単に「他の誰かではなく、自分自身でありたい」というだけなんです。

−STUDIO NICHOLSON の服は比較的シンプルで日常生活にフィットしやすいものだと思います。その点で、お手本となるデザイナーやブランドはありますか?

初期の JIL SANDER (ジル サンダー) とMaison Margiela (メゾン マルジェラ)、Kostas Murkudis (コスタス・ムルクディス)。そして川久保玲。

−STUDIO NICHOLSON は SNS 上で絶大な人気を誇っています。インスタグラマーの間でもファンが多いですよね。

知っています。ちゃんとそのデータもとっていますよ(笑)。

−ハッシュタグを辿っていくと UNIQLO (ユニクロ) のようなファストファッションと合わせる人も多いんですが、どのように感じていますか?

すごく良いじゃないですか。私もリーズナブルな T シャツを買って、自分のところのパンツと合わせたりしています。頭からつま先まで自分のブランドで揃えてほしいなんて思いません。そんなのは不自然ですよね。

−ちなみに、ニックさんは他のブランドの服を買うことはあるんですか?

ほとんどないんですが、買うとしたら COMME des GARCONS (コム デ ギャルソン) くらいでしょうか。ただし、HOMME (オム) だけですが。

−服を作る際、ジェンダーの概念に関してはどのように捉えていますか?

私たちはアンドロジニー(一人の人間が男性性も女性性も持ち合わせているという、両性具有的な概念)をそのまま服に取り入れることはありません。時々ウィメンズの要素をメンズに反映させることもありますが、特にパンツのフィッティングに関しては、性別に応じてパターンを完全に分けています。つまり、あえて男女逆のパターンを使うようなことはしない。ただ一方で、メンズウェアとウィメンズウェアにはちょっとした共通点があることも確かです。

−とはいえ、COMME des GARCONS HOMME のように、ニックさんはメンズ服を着ることもあるわけですよね?

ええ、そうですね。私自身はよくメンズウェアを着ますし、自分のブランドでメンズウェアのようなウィメンズウェアを作ることもあります。だから、境界線が曖昧になることもある。ただ、前提として、女性の身体と男性の身体は別もので、フィット感も異なります。このブランドではそこを踏まえて、フィッティングに多くの時間を割いているんです。

−服のカラーに関してはどうですか。落ち着いたカラーリングがこのブランドの特徴だと思うんですが。

最初に日本へ来たのが1999年で、日本の街の色合いに大きな影響を受けました。全てがグレー、ベージュ、茶色で、「これは美しい」と。韓国や日本には落ち着いたカラーが多いので、とても好きですね。

−韓国もそうですが、日本にも今回初めての旗艦店をオープンされました。それはつまり、韓国や日本が好きだというニックさんにとっては必然的なことだったのでしょうか?

ブランドを立ち上げてからグローバルに卸しているのですが、その中でも日本でのブランド人気がとても高いんです。私自身もオープンするなら、一番好きな日本の東京に店を構えたいと思いました。

−ではなぜ、青山を選ばれたのでしょうか?

私のファッションアイコンは、街中を歩いている普通の人々です。青山は本当にいろんな人がいますよね。だからここは、私にとってベストな場所でした。

−服をデザインする時、「こんな人に着てほしい」というように特定の人物像を想像することはありますか?

刑事コロンボのような、実在しないキャラクターを想像することが多いですね。あと、私の周りにはすごくおしゃれな男友達が何人かいて、朝起きた時に「今日はこの人になってみよう」とイメージすることがあるんです。STUDIO NICHOLSON ではそういう時に自分が着たい服を作っている、という言い方ができるかもしれません。

−最後に、ブランドの在り方やイメージの部分で、デビュー時から何か変化したことはありますか?

ありません。12年間ずっと同じスタンスを貫いてきました。あくまで自分が着たいと思ったものを作っています。もちろん、日々いろんなものや人から影響を受けていて、それをデザインに落とし込んだりはするのですが、ブランドのアイデンティティは何も変わっていませんね。