「複雑で映画的な言葉を探して」クレール・ドゥニの"美しき仕事"

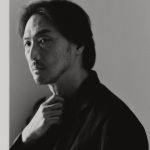

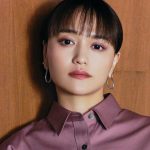

Claire Denis

photography: utsumi

interview & text: tomoko ogawa

監督 Claire Denis (クレール・ドゥニ) が1999年に発表した日本劇場未公開作『美しき仕事』が、4Kレストア版として全国公開される。Denis Lavant (ドニ・ラヴァン) を主演に迎え、アフリカ・ジブチの海岸を舞台に、駐留する外人部隊とそれを率いる指揮官の訓練の日々を通じて、マスキュリニティの複雑さを美しく映し出す。 『ムーンライト』(16)の Barry Jenkins (バリー・ジェンキンス)、『aftersun アフターサン』(22)の Charlotte Wells (シャーロット・ウェルズ)、『インスペクション ここで生きる』(22)の Elegance Bratton (エレガンス・ブラットン)、『バービー』(23)の Greta Gerwig (グレタ・ガーウィグ) が本作の影響を語るなど、唯一無二の映画作家として愛される Claire Denis が、横浜フランス映画祭2024でのジャパンプレミア上映のため、5年ぶりに来日。名だたる有名監督たちのアシスタントを経て、40歳で『ショコラ』(88)でデビューして以降、コンスタントに作品を発表し続ける彼女が、映画との関係について話してくれた。

「複雑で映画的な言葉を探して」クレール・ドゥニの"美しき仕事"

Entertainment

—これまであなたが手がけた作品にも通じることですが、『美しき仕事』でも、よそ者と内部者がぶつかり合い、混じり合う様がフィジカルな肉体を持って描かれています。観ていると、侵入者としての視点を通じて、アウトサイダーとインサイダーの境界が曖昧になっていくような感覚を覚えます。そのまなざしは、やはりフランス植民地時代のアフリカ諸国で過ごした少女期に育まれたものなのでしょうか。

そうですね。アフリカという外国で育ったことは、私にアウトサイダーとしての視点を与えたと言えると思います。父はバンコク生まれのフランス人で、母はブラジルとフランスのミックスだったので、アフリカで育ったとはいえフランス人だと言えます。ただ、自分にとってフランス人であることがどういうことなのか、実感としてはよくわからないままでした。アフリカの学校にいた頃、教室には白人の子もいたけれど、黒人の子の方が多い場合もあって、植民地の概念も知らなかった。ただ、外国で育ったことで、どこにいても自分がその国の人ではないという意識はあったと思います。また、外部的であり、内部的でもある視線が、侵入者のように感じられるというお話がありましたが、結局、カメラというのは俳優の内側に何かを求めていると思うんです。と同時に、そこで生まれた感情を同じように感じるために、俳優の中に侵入していくという、そういった意味もありますよね。

—うまく言語化はできないけれど、自分が関係していると思えたり、ビジュアルから伝わるものがあったりするのがあなたの生み出す映画世界のように感じます。最近の世の中はわかりやすさを求める傾向がありますが、わかりやすさに関しては、どういう思いがありますか?

語彙や使い方をわかりやすくすることは、思想を単純化することにつながると考えていて。ある感情を表現するために、例えば脚本を書いていると、適切な言葉を見つけることはすごく難しいんですよね。セリフを少しわかりやすくすると、 演出そのものがわかりやすくなる。例えば、役者が映画の中で演じるにしても、あまりにも簡単な言葉を役者に与えてしまうと、監督として、撮影がすごくつまらない道のりになってしまうんです。そうすると、監督という仕事が幼稚になる気がしますし、私が観たいのはそういう映画ではないので。

—確かに。わかりやすすぎる言葉だと、観ているこちらも冷めてしまうところがあります。

やっぱり、人間というのはすごく複雑なもので、それを理解するためには、複雑な言葉を探さなければいけないと思います。ひとつ例を挙げるとすれば、現在フランスで少し話題になっているトピックがあって、30年前に、14、15歳の少女が、40歳の男性と一緒に暮らしたという事実があります。そして、50代になった彼女が、「あれは普通じゃなかった。私は若すぎたし、彼は私の青春時代から何かを盗んでいった」と主張しているわけです。当時は誰もが年上の男性と一緒にいる若い女の子を、普通の美しい愛の物語として見ていた。でも、そもそも30年前の若い女の子と今を生きる若い女の子を、どうやって理解できるというのでしょう? 人生っていうのは、それだけ単純じゃないんですよね。

—あなたは1970年代、80年代と Jacques Rivette (ジャック・リベット)、Wim Wenders (ヴィム・ヴェンダース)、Jim Jarmusch (ジム・ジャームッシュ) といった監督のアシスタントを経て、監督デビューされています。彼らとの仕事においてという意味ではありませんが、女性のフィルム・メイカーが多くはなかった時代に、女性として働くことの生きづらさはありましたか?

フランスの映画学校 IDHEC を卒業した後、ものすごくお金がなくて、とにかく生きるために働かなくてはいけませんでした。映画業界で働きたかったけれど、編集の仕事はしたくなかったから、私自身がすごく尊敬して好きだった監督のもとで、アシスタントをしていました。彼らも私を好きだったと思うし、すごく尊重してくれましたし、女性として不当な扱いを受けたことは一度もありません。彼らはそういう男性だったんだと思います。でも、私がずっと抱いてきたのは、とにかく生きるためには自分で立ち向かわなければいけない。基本的にその姿勢でいましたし、そうすることでたくさん助けられました。自分の映画を撮るために戦いたかったし、それが私に力を与えてくれた。そして、監督たちからもらった自信も力になりました。

—『美しき仕事』は、長年のコラボレーターの Agnès Godard (アニエス・ゴダール) が撮影していて、脚本も Jean Pol Fargeau (ジャン=ポール・ファルゴー) が手がけていますね。彼らとの関係、仕事はあなたにとって何をもたらしてくれていますか?

Agnès Godard とは同じ IDHEC に通い、一緒に映画づくりを学んだ仲です。私が手がけた最初の作品『ショコラ』では、プロデューサーたちが、女性が撮影監督になることを怖がったので彼女には任せられず、フレーミングだけをやってもらおうとしました。その後、状況が変わり、彼女とは、センスを共有できるようになりました。仲が良いし、好き同士である私たちの関係は、言わば「共同体」ですね。一方で、脚本家 Jean Pol Fargeau との関係は「バトル」なんです(笑)。二人でいると、書くより話すことのほうが多くなるから、「ああでもない!」「こうでもない!」と言い合って、ときには意見が食い違うこともあります。もちろん、肉体的なバトルではなくて、心の戦い、思想のぶつけ合いという意味です。その方が楽しいじゃないですか。脚本を一人で書いていると、退屈して悲しくなっちゃうんですよね。とにかく誰かと話をしたくなるから、彼がそばにいてくれて、一緒に笑い合えるのは幸せなことですね。

—最後に、映画は全く違う他者だったり、言葉も文化背景も違う誰かだったりと関係できる不思議な力があると思うのですが、あなたは映画の持つ魔法についてどのように捉えているかを聞いてもいいでしょうか。

おっしゃる通りだと思います。確かに映画の魔法というものは存在していて、他者、あるいは他者のグループと関わって、その中で、内側から親密な形でそこにある心や魂を発見していく。普通だったら、隠しているような思いも発見させてくれるものです。さっきの質問に戻ってしまいますが、そうするためにも、映画的な言葉でアプローチをしていくことが大事だなと。そうでないと単純になりすぎてしまいますから。