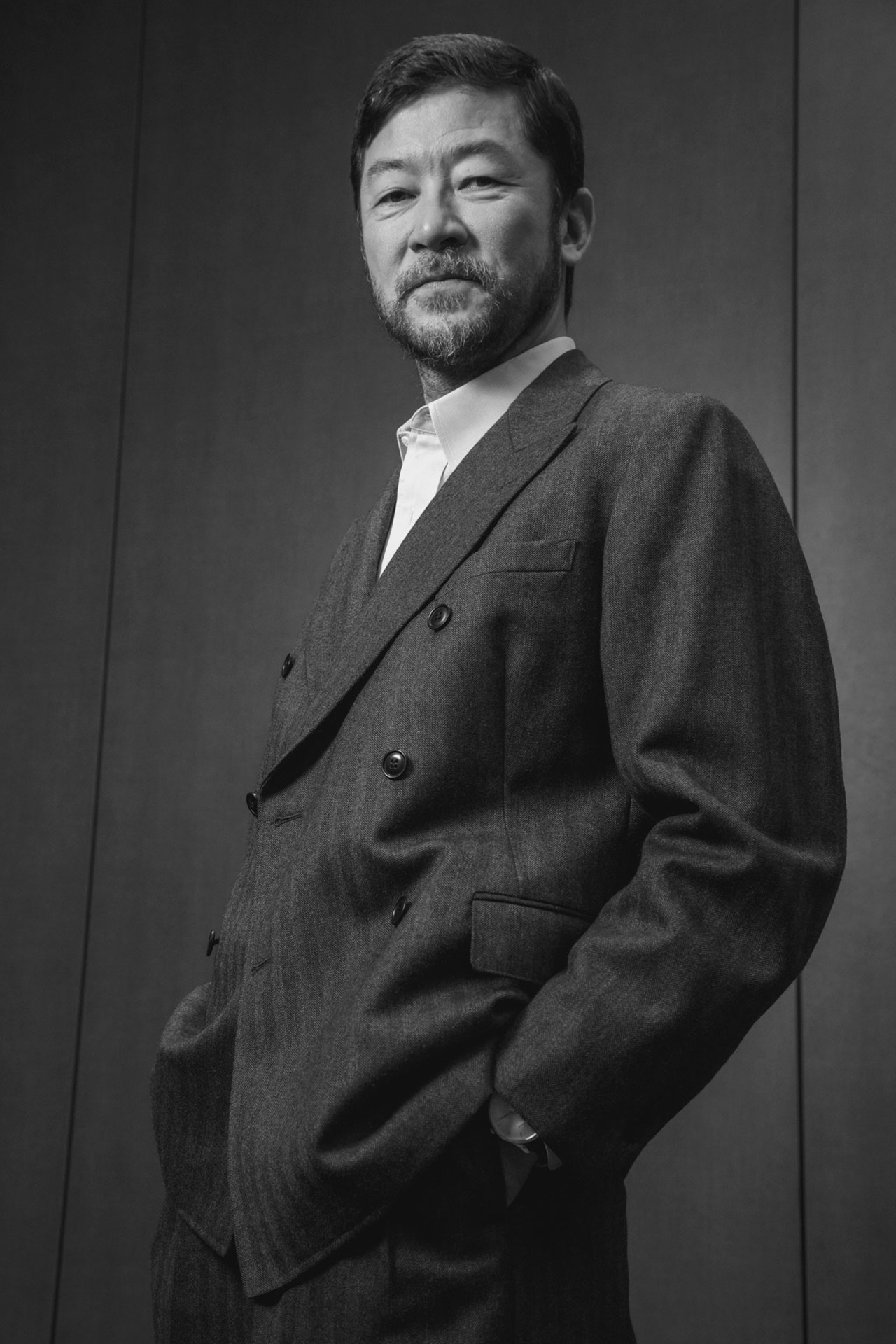

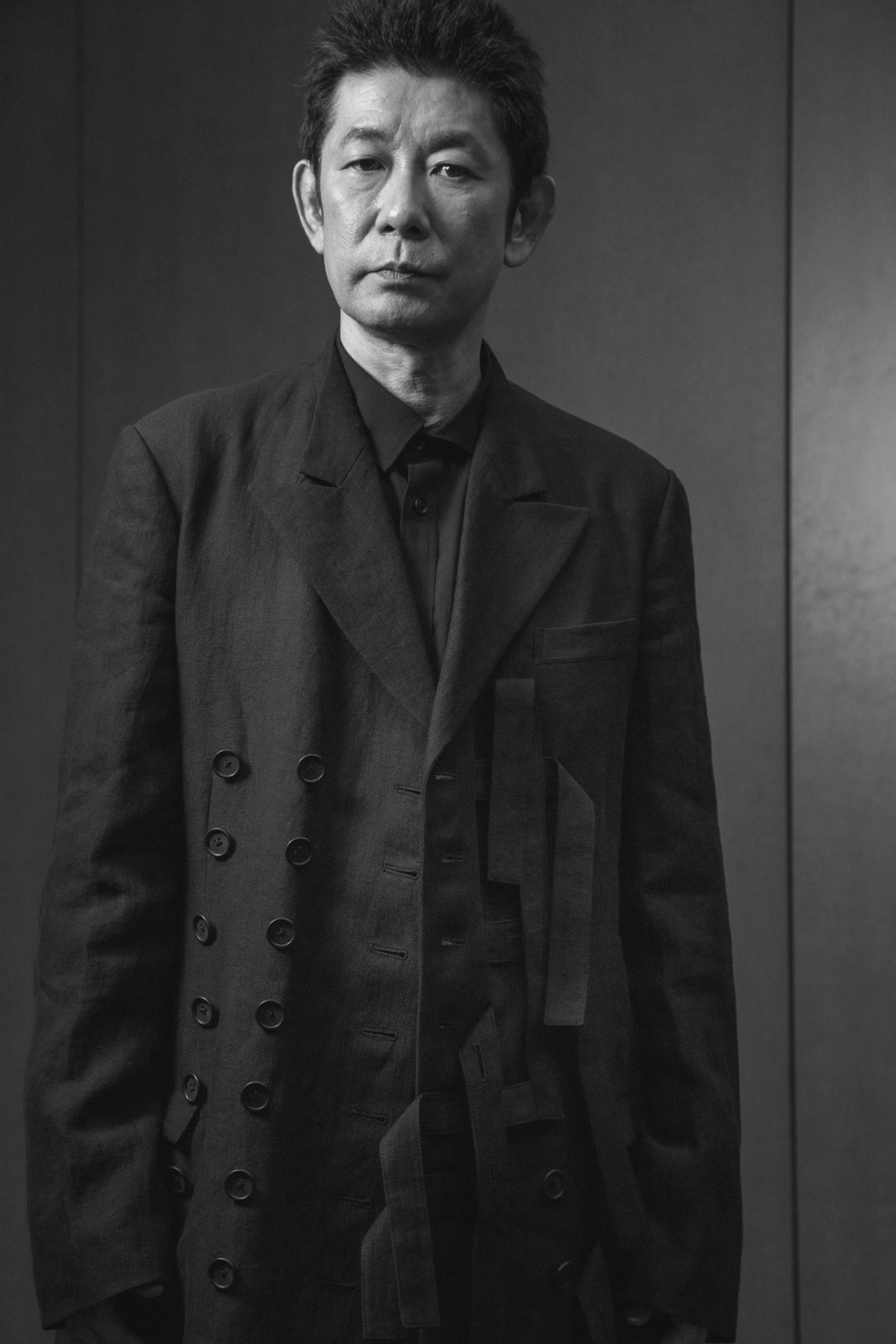

俳優・永瀬正敏×浅野忠信×佐藤浩市、宿命の地・ベルリンにて

masatoshi nagase & tadanobu asano & koichi sato

photography: philippe gerlach

interview & text: yukiko yamane

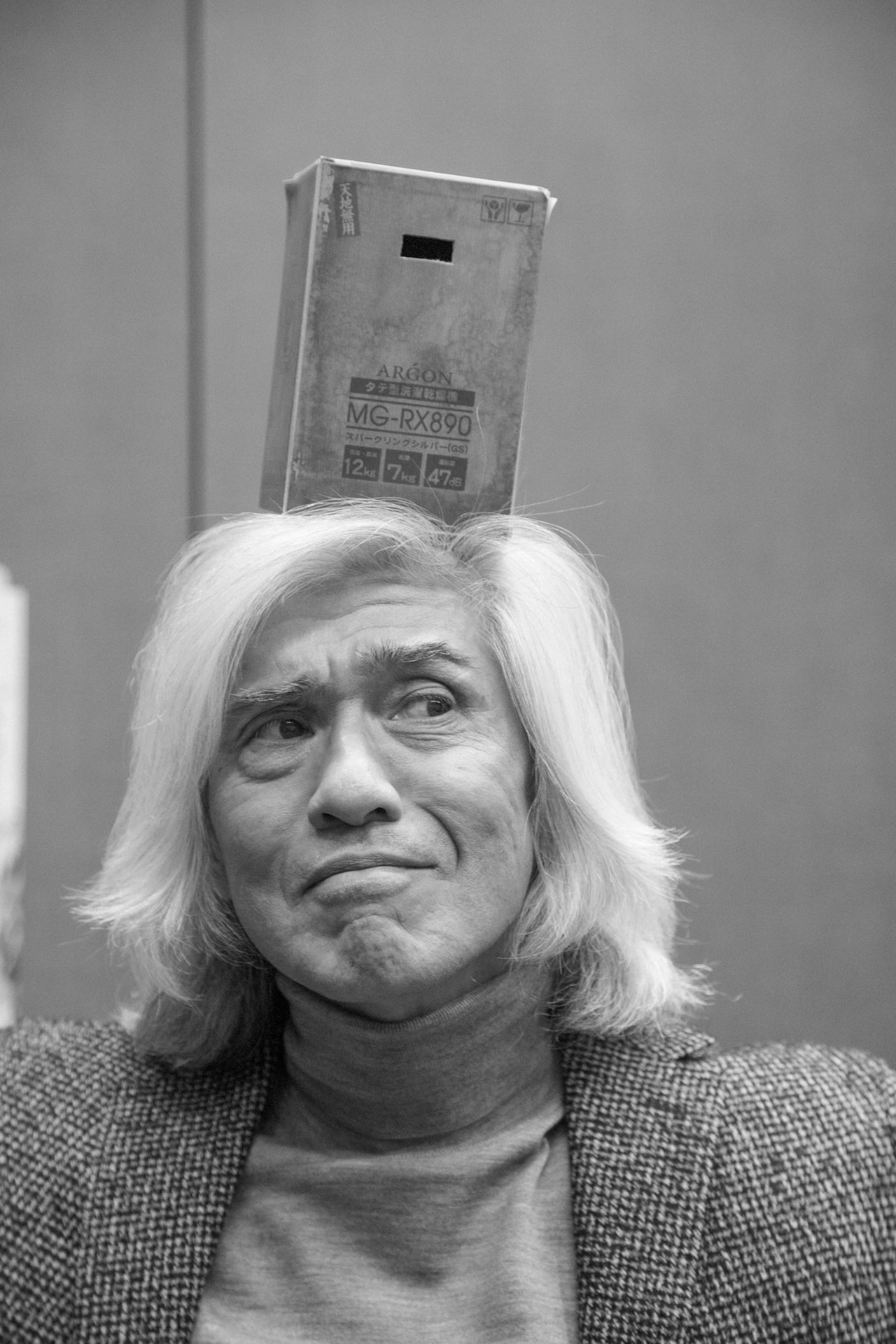

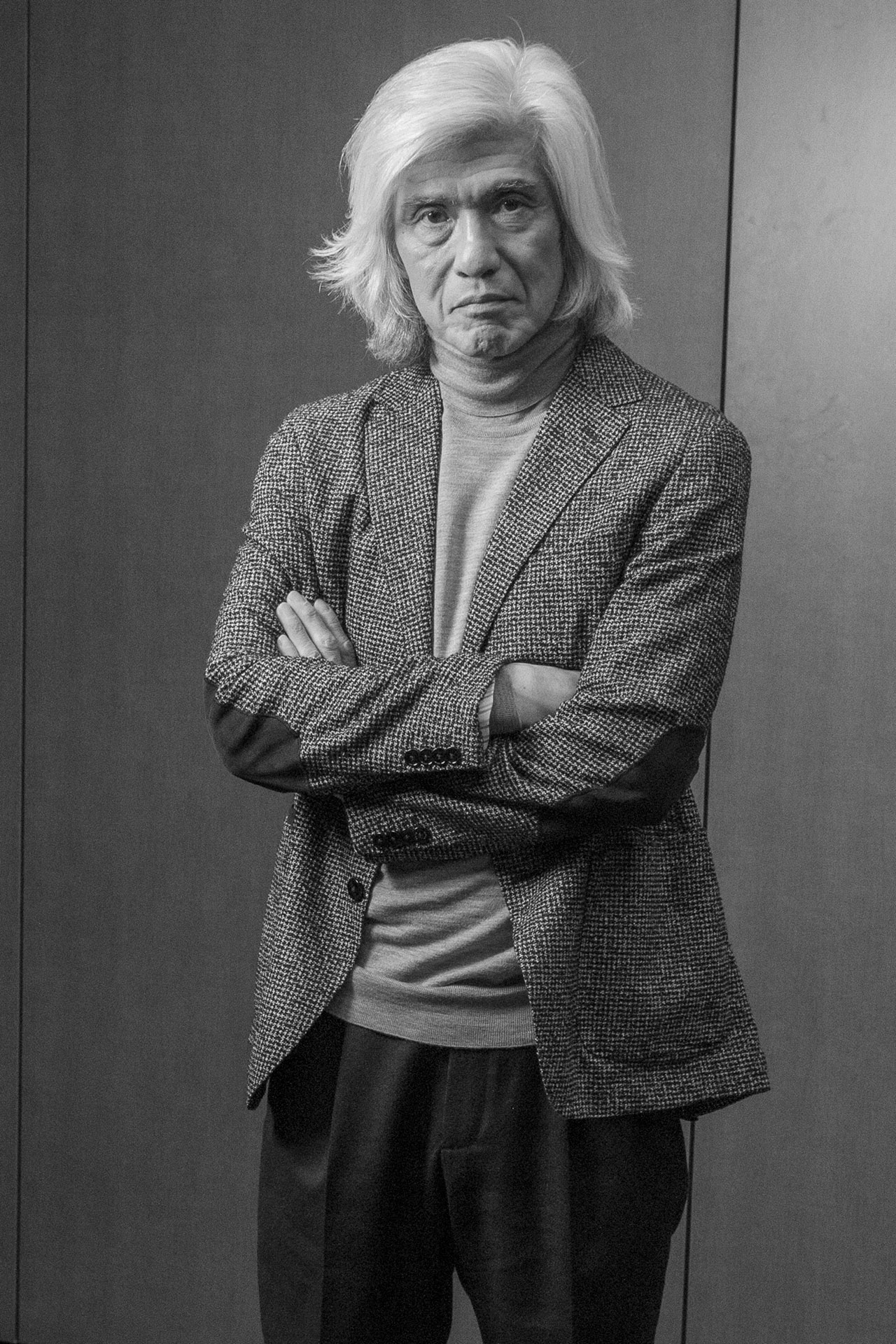

「今回の映画祭でもっともクレイジーな作品」。今年2月に開催された第74回ベルリン国際映画祭で、アーティスティックディレクター、Carlo Chatrian (カルロ・シャトリアン) 氏が賞賛したのが、石井岳龍監督作『箱男』。話題作を取り上げるベルリナーレ・スペシャル部門に招待され、ワールドプレミアを迎えた。

世界的な人気を誇る作家・安部公房が1973年に発表した同名小説が原作。頭からダンボールを被り、都市を徘徊する『箱男』の存在を通して、人間が自己の存在証明を放棄した先にあるものを問う作品だ。1997年には日独合作で映画製作が決定していたが、ドイツ・ハンブルクでのクランクイン前日、不運にも撮影が頓挫。27年の時を経て、当時と同じ永瀬正敏と佐藤浩市、石井組の常連である浅野忠信といった俳優陣が集結し、オーディションから抜擢された白本彩奈も加わり、ついに完成となった。

日本を代表する豪華俳優陣がベルリンに集う、またとない機会ということで、映画祭のあり方や撮影中断となった27年前のエピソード、今作について話を訊いた。

俳優・永瀬正敏×浅野忠信×佐藤浩市、宿命の地・ベルリンにて

Entertainment

—ワールドプレミア、おつかれさまでした!今回ベルリン国際映画祭に参加されてみて、いかがでしょうか?

永瀬(以下、N):毎回思うことではあるんですけど、結構スケジュールがキチキチなので、ゆっくり他の作品を観たり、劇場を回ることができてないので、そこはちょっと残念です。でも、また次に来いよと言われてるのかなという気もしますね。やっぱり映画祭は人がつくるものですから。伝統ある映画祭は街全体が華やかになって盛り上がっているというのを、ひしひしと感じますね。

浅野(以下、A):昨年は他の作品でカンヌ国際映画祭に行ったんですが、どちらも全然違うのでおもしろいなと思って。ベルリンは電車やバスに乗るといろんなところに行けますし、しかも寒い時期だから全然雰囲気が違う。ヴェネチアもですが、ヨーロッパだけでもこんなにいろんな側面があるっていいですね。

佐藤(以下、S):あまり大きな声じゃ言えないんですけどね。僕、海外の映画祭って苦手なんですよ。

N&A:(笑)。

S:あんまり雲上に長時間いるのが好きじゃないというのもありまして。ただ今回に関して言えば特別な思い出があるなと。そういう中で石井さんに「行きましょう」って言われたら、やっぱりこれはちょっと最後まで見届けなきゃいけない、着地点を知りたいなという思いも含め、参加させていただきました。しかもドイツでああいう去り方をした後に、またドイツを訪れるっていうことがね。この映画がどういう意味合いを持つかっていうことも含めて、確認したいなという気持ちもありました。カンヌやヴェネチアに比べて、ベルリンはもうちょっとシックなイメージはあったんだけど、意外にアカデミックですごく賑やかな感じで。元からそうなのか、時代の流れなのかわからないけど、あぁ、なるほどなぁとか思いながら、ちょっと感慨深く昨日は観させていただきました。

—みなさん、ベルリンに来られたのは初めてですか?

S:ベルリンに降りたのは初めてだと思います。

A:これまで2回くらい来たことがあるんです。ベルリンは山田洋次監督の『母べえ』と、それよりずっと前になんでか自分で監督した『トーリ』という作品で来たんですよね。

N:2回目です。最初もやっぱり映画祭に呼んでいただいて、利重剛監督の『クロエ』でした。その時に若手の監督たちが集まるコンペ部門があって、そのパーティーに誘っていただいたんです。めっちゃめちゃ楽しかったですね。みんなこの辺からいくぞ、みたいな勢いがあって。隣にいてずっと喋ってる大学生みたいな人がいて、何やってるんですかって聞いたら、監督やってますって答えたり。壁に真っ赤な髪をした女の子が走ってるポスターがあって、それに関わってる人とか。

A:『ラン・ローラ・ラン』だね。

N:そう。これから僕らの時代だっていう人がいっぱいいたから、そのエネルギーが楽しかった覚えがある。

—海外の映画祭への参加を通して、日本の映画祭との違いを感じますか?

N:海外ではとても歴史のある大きな映画祭でも、ベルリンやカンヌのように街ぐるみで楽しんでる印象ですね。住んでらっしゃる方も含めて。日本の映画祭だとちょっと範囲がでかくて、タクシーの運転手さんも知らないことがまだ実情だったりするので。もっとみんなで盛り上がるお祭りにどんどんなっていくと、海外の方もいっぱい来て活性化していくんじゃないかなと思います。東京はちょっと距離感があるんですよね。

A:音楽はフェスのあり方もだいぶ年月を経て変わってきてると思うんですけど、映画ももっとこういう風にならないのかなとは思いますね。どこの国でも期間中に、みんなでバーンとお祭りして、映画に関連したいろんなイベントを集中的に盛り上げるっていうことができれば、もっと映画界も盛り上がるんじゃないかなと思うんですよ。しかも今は携帯でも映画は撮れるわけじゃないですか。映像がものすごい身近な存在になってるので、そういうことってできないのかなと。本当に若者が主体となってる映画祭って行ってみたいなと思うんです。「お前来んじゃねえ」って言われても(笑)。そこはこっそりと若手のパーティーとかにも入ったりして、トイレ掃除でもさせてもらいたい(笑)。

N&S:(笑)。

S:民族とナショナリズム。映画を含めてそういう形というもの、伝わり方というもの、伝え方というものが違うわけですよ。でもやっぱりこの20年くらいで、なんとなくそういったものを少し越えるような踏み出し方が、どこの国も受け入れるようになった。わからないじゃなくなってきたなっていうのは、映画を観てて感じるんですよね。前は生活習慣が違う、知らないとなってしまったものが、それを理解した上で観る方向にちょっと変わってきてる。逆に日本もそういうことを受け入れなきゃいけないですし。日本でちょっと特化した映画祭は古くだと湯布院。あとは本当にゆうばりファンタ(ゆうばり国際ファンタスティック映画祭)ですよね。そういう特化した中で街おこしも含め、映画を盛り上げようとする映画祭がいろんな国の中で生まれて、いろんな国のものを受け入れる。そういったことにもっとグローバルになればいいなという気がします。

—今回の『箱男』について、やはり27年前、ハンブルクの撮影が中断された時のことについてお聞きしたいです。

N:突然クランクインの前日に撮影中止ですと言われて。みんな意気消沈したんですけど、ドイツのスタッフさん側が本当にいい方々ばっかりで。さよならパーティーじゃないパーティーを開こうと企画してくれたんです。港にみんなで飲み物、食べ物を持ち寄ってくらいの感じで、浩市さんと僕も参加したんですね。そこで初めて浩市さんに初デートに誘っていただいて、ちょっとドキドキワクワクしながらパーティーを離れ、一緒について行ったんです。そこで浩市さんに「お前はどうするんだ?俺はいま棺桶に釘を打とうとしているところだ」と言われて。「いや、まだ諦めたくないです。やりたいです」と答えると、それを聞いて浩市さんがにまっと笑って、「わかった」と。それだけのデートだったんです。なんか俳優同士っていうんですかね。コミットメントというか心の色温度の確認作業を、先輩の浩市さんにしていただいたっていうのがその時の思い出ですね。

S:言われてみればそうだったって思うけど。ほとんど覚えてないんです。

N:そしてまた浩市さんとドイツに来てるっていう。そこに新しい風を持ってきてくれた浅野くん、世界の浅野がいるっていうことが、ちょっとなんとも言えない感じなんですよね。ずっと戦ってきた仲間だと思ってますし。

—永瀬さんと浅野さん、石井監督といえば、『ELECTRIC DRAGON 80000V』ですが、石井監督から『箱男』にも通ずるところはあるとお聞きしています。今作でも戦っていますよね。

N:『ELECTRIC DRAGON 80000V』で、僕は電気を操る男に見た目では負けてますけど。

A:いや負けてないよ(笑)。

N:最後に「またな」って書いてあるので、あれももしかしたら続編があるかもしれないですよね。

—話は戻りまして、27年を経て時代も変わってきた中、改めて今作と向き合ってみてどうでしたか?

N:27年前も今回もドラマティックな出来事がいろいろあったんですけど、監督が入る前におっしゃっていたのは“今”なんですよね。“今”追いついている。あの時も違う『箱男』っていうのが完成したと思うんですけど、そこでできなかったものが“今”、安部さんの思いも監督の思いも含めて通ずるものが出てきた。監督から『箱男』の覗き穴とスマホがちょうど同じくらいなんだよっていわれて、なるほどっていうのが僕の中では撮影に入る時からのヒントではありました。これはネタバレになっちゃうからあまり言いたくないんですけど、最後の最後に僕がナレーションで一言言う問いかけも、問われた観客側も受け取りやすい時代にはなっている。特殊な方だけではなくて、たくさんの人に何かピンとくるところがある。ただそれを成立させるのは、今の日本の映画界では非常に難しいと思うんですよね。今回は奇跡みたいなものなので。

S:僕らが若い頃に背伸びをして読んでいた安部公房の世界観について、昨日ちょっと監督と飯食いながら話してて。やっぱり『砂の女』とかね、もう映画としても完成度が本当に高くて強烈だったし、そんな風にこの『箱男』も観てもらえたらうれしいなと思うんですけどね。

—情報化社会がどうなるかを予言した原作ですが、映画を通して情報化社会によるアイデンティティの喪失について考えさせられました。

S:情報量っていう塀をつくることによって揺らぎは少ない時代じゃないですか。だから逆に言うと今の話です。昔は圧倒的に情報量が少ない中でいると揺らいでたわけですよ。そう考えると、今の時代の方が揺らぎは逆に少なくなる。情報社会においては、情報という壁をつくることによって逆に武装できるから。

N:匿名性の時代ですしね。

S:今の『箱男』、『箱男』もどきさんたちがこの映画をどう観るかだね。