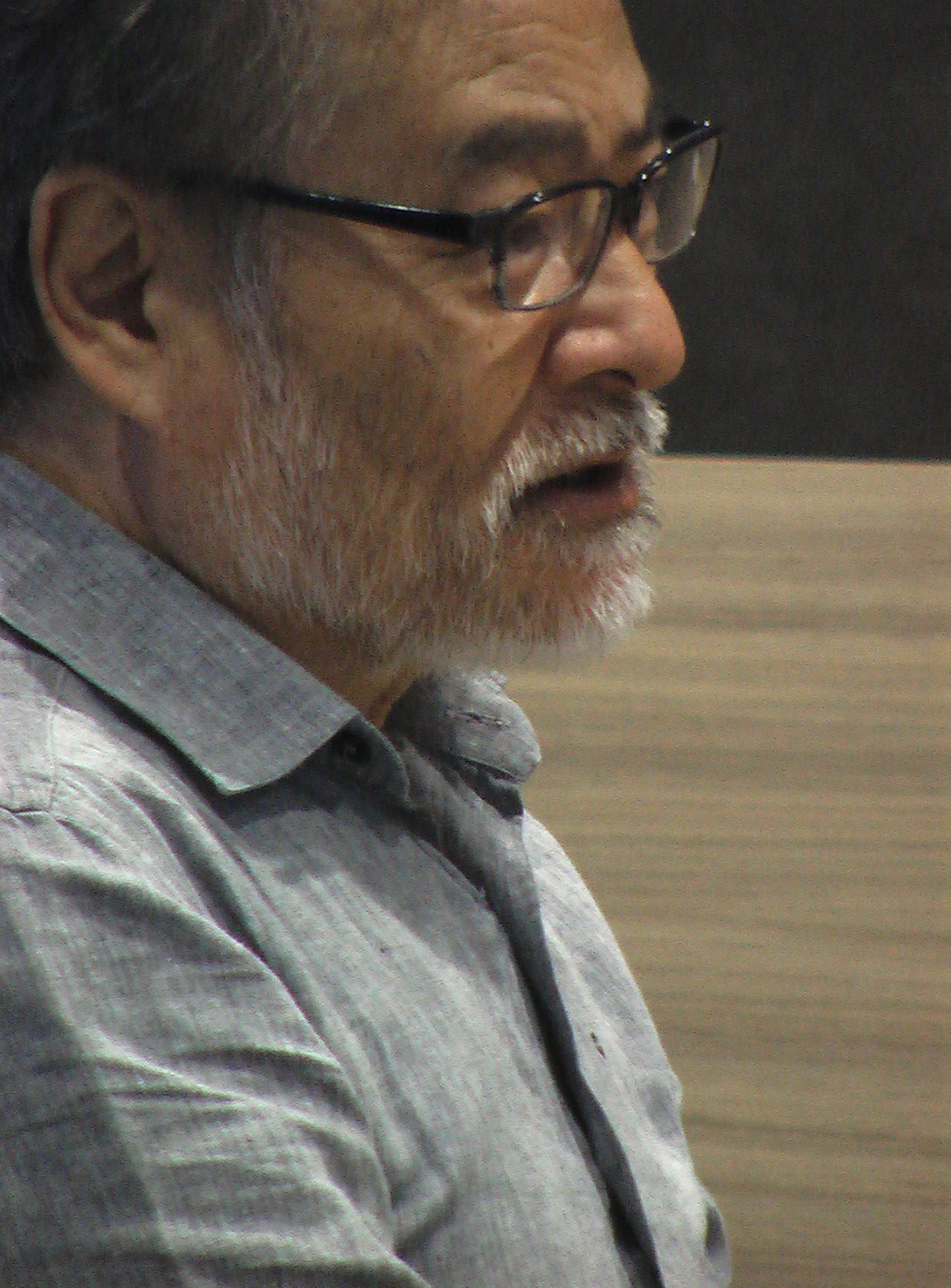

「撮れるものを撮り、撮りたいものに変えていく」監督・黒沢清と映画のいい関係

Kiyoshi kurosawa

photography: chikashi suzuki

interview & text: tomoko ogawa

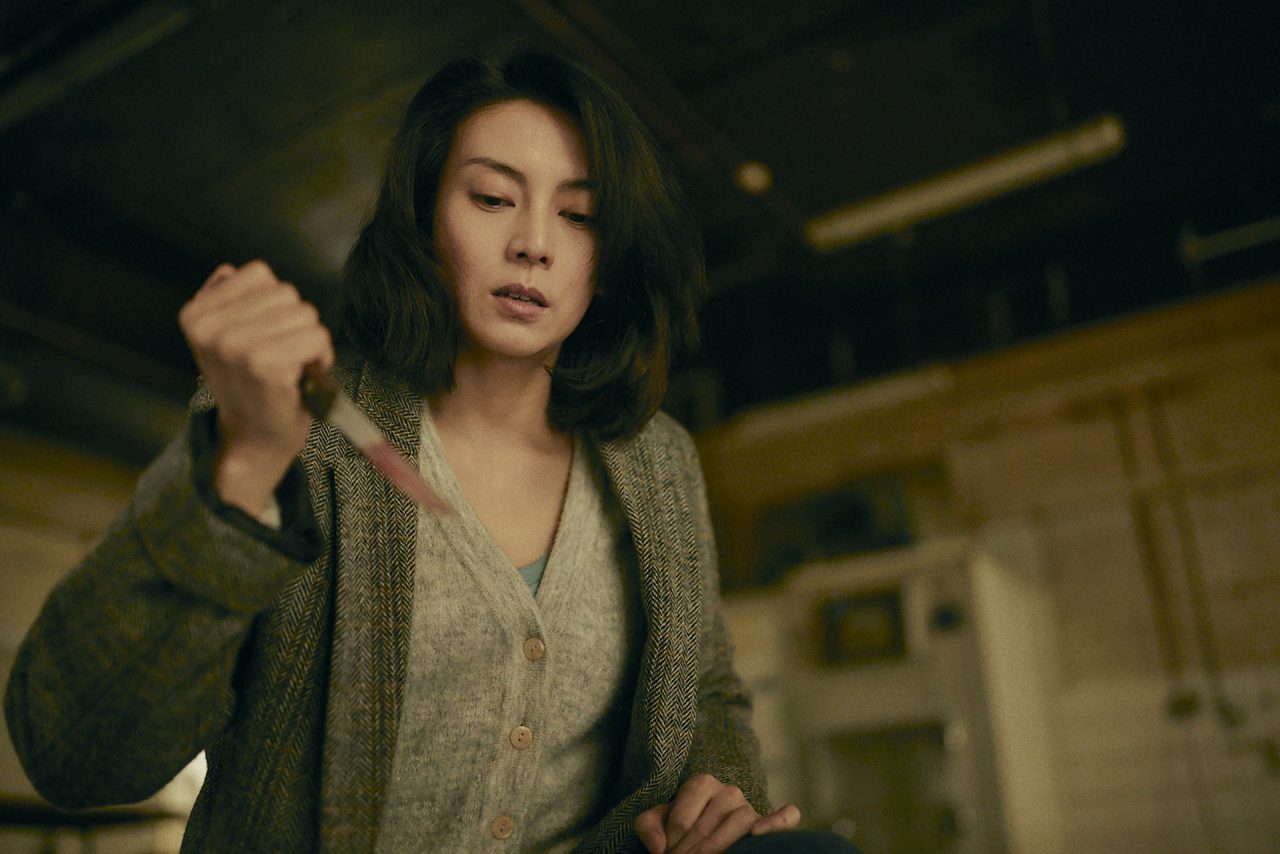

国内外の映画ファンを魅了する監督・黒沢清が、1998年に劇場公開された同タイトルの監督作を、主人公を男性から女性に、舞台を東京からパリに改変し、フランスとの共同製作でリメイク。『蛇の道』は、主演に初タッグとなる柴咲コウを迎え、娘を殺された男と、彼に手を貸す心療内科医の新島小夜子が繰り広げる、普遍的かつ徹底的な復讐劇だ。オリジナル版を全く新たなものとして蘇らせた黒沢が、フランスでの映画づくりや、映画の力について話してくれた。

「撮れるものを撮り、撮りたいものに変えていく」監督・黒沢清と映画のいい関係

Film

—今回、フランスのプロデューサーから「リメイクをするならどの作品がいいか」と問われて、『蛇の道』を提案したことが発端だそうですが、その問いがなければ実現しなかったのでしょうか。それともどこか頭の隅で、自分の作品をリメイクする可能性は考えていましたか?

うーん、どうなんでしょう。現実的に、自分の作品をリメイクするなんて普通はないとは思いますが、おそらく映画を撮っている人たちは、もし「もう一回撮っていい」と言われたら、あれをやりたいという候補はきっとあると思うんです。もしそんな機会があったら、と割と多くの監督は想像しているのではないかな。僕も真剣には考えていませんでしたが、『蛇の道』はもう一回やってみたいなと思っていたので、タイトルはすぐ出ましたね。

—リメイクすると決まったときは、1998年のオリジナル版を見返すものなんですか?それともあえて観ないものですよね。

見返さなかったです。脚本は読み直しましたけどね。オリジナル版は僕ではなく高橋洋が書いたものなので、なるほど、こうだったなと振り返りながら、ほとんどそのままフランス語のセリフに置き換えたところも結構あります。ただ、拉致した人間を鎖でつなぐ場面で、鎖の長さは何メートルくらいだったかなと思い出せなかったんですね。そのちょうどいい長さを確認するために、少しだけ観ました。

—見返さない理由としては、やはり影響を受けないためですか?

はい。どのみち同じになるわけがないですし、物語の基本は一緒で、セリフなども同じところはありますが、新たな映画を作るつもりでやろうと思っていました。ですから、俳優やスタッフたちから、「観たほうがいいですか?」と聞かれても、「お願いだから観ないでくれ」と言っていました。シーンによっては昔と同じように撮っているところもあるのですが、それは僕が気に入っているところです。見直してはいないけれど、こんな風に撮ってうまくいったんだよなという記憶はハッキリありますから。誰にも言わず、俳優や撮影監督と「こんな風にいけますかね?」「面白いですね、やっちゃいますか」とか言い合って、みなさんは初めての経験なので新鮮な気持ちで取り組むなか、僕だけが「そうそう、これだ!」とほくそ笑んだり、後ろめたかったり、そういう瞬間が結構ありましたね(笑)。

—オリジナル版を撮ったときは、主演の哀川翔さんとアクションコメディシリーズを撮っていた流れもあって、コメディにならないように気をつけたという話をしましたが、今回もその意識はあったのでしょうか?

それは『蛇の道』に限らず、一種のホラー映画のようなものを撮っているときにはいつも心がけていることです。ご存知の通り、撮影というのは酷いことをやっているようで本当は酷いことはやっていないですよね。血が出ていても実際の血は出ていないし、殴る場面も本当には殴っていない。俳優も撮っているスタッフも、どちらかと言えば笑ってしまう状況なんです。だって、鉄みたいに見える発泡スチロールを持って大声で叫んだりしているわけですから、コントですよ (笑)。現場でやっていることは冗談に近いので、その冗談性を雰囲気で見せてしまうと、たちまち映画自体も悪い冗談にしかならない。本当にやったら大変なことですから、本当にはやっていないけれども極めて大変なことが起こっている、笑い事じゃないことをしているということを全員の了解として、肝に銘じながらやっています。

—質問した意図としては、オリジナル版よりも本作の方が、クスクスと笑ってしまう場面が多かったように感じたからなんですね。冗談みたいという意味ではなく。

紙一重ですよね。こちらは全く笑ってもらう意図もなく、本当におぞましいことが起こっていますということを一生懸命見せて、観客が笑っちゃう分には全然オッケーなんです。フィクションですから、笑ってもらっても構わないけれど、つくり手が「なんちゃって」という姿勢を見せると、全てのフィクション性が崩壊し、映画の嘘が露呈してきてしまうと思います。そこに関しては、この手の映画で一番注意をすべきところだなと常々思っています。

—オリジナル版で哀川翔さんが演じた新島の役がフランスで暮らす日本人女性新島になったことで、社会的に、長らく、男性と比較してマイノリティ性を多く持つ者として扱われてきた女性たちの生きづらさが凝縮された復讐のかたちにも見えたところがありましたが、観る側からそういう視点が生まれるだろうなということは想像されていましたか?

はい。物語の上では、女性だから、男性だからどうだとあえて示すようなことは何もしていないつもりでしたが、むさ苦しいフランス人男性の中に日本女性がたった一人いる、という構図だけで、なにやら彼女の置かれている立場や危うさ、緊張のようなものはこちらが意図していなくとも出てくるだろうとは思っていました。ただ、観る人によって違うかもしれませんけど、やってみたら正直逆だった。柴咲コウさんがただ立っているだけで、猛獣使いじゃないけれど、彼女がその場を全て仕切っていると僕の目には見えたんです。それは、全く予想はしていなかったことです。この映画の中で男女がどうという問題がどうやって表現されているかは僕にはわかりませんが、柴咲コウという個性が、フランス人男性たちを打ちのめすような何か強いものに見えるというのは驚きでした。

—確かに獰猛な生き物のようでしたね。

日本人である彼女が謎めいて見えてくれたら、それでフランス人たちも何を考えているかわからなくて混乱していくだろうというのは狙いではありましたが、言葉や間でコントロールしているだけではなく、柴咲さんが一番俊敏かつ獰猛に動くんです。派手ではないけれどもアクションシーンのようなものがあるのですが、押さえつけるだけで彼女が一番凶暴に見える。そのあたりは本当に柴咲さんの力です。

—柴咲コウさんの他にも、Damien Bonnard (ダミアン・ボナール) さん、Mathieu Amalric (マチュー・アマルリック) さん、Grégoire Colin (グレゴワール・コラン) さんといったフランスの個性豊かな俳優が出演されていますよね。作品や脚本にもよるとは思うのですが、共通して俳優さんに求めているものが何かあるのでしょうか?

俳優についてはあまり高尚なことは言えません。ただこれがほとんどの監督の本音だろうと思うのですが、俳優の方に望むことの一番は、映画をつくることに積極的に参加してくれることです。もっと言えば、「こうやってもらえませんか?」とお願いしたら、やってくれるということですね。大抵の方がやってくれますし、今回の撮影でも何の問題もありませんでした。もちろん監督の言い方が悪い場合もありますし、あまりにも人間ができる範囲を超えるような無茶苦茶な要求をするのはよくないですが、「どうしてそんなことをしなきゃいけないんだ」と疑問に思う方も稀にいるようです。

—そういう場合は、どうやって説明されるんですか?

最初から、そういうことが起こらない方にお願いします。ただ、稀にありますよ。そういうときは、いろいろな手がありますけれど、基本的には可能な限り丁寧に説明して、「これ以上は僕もわかりません。すみませんけど、一度やっていただけませんでしょうか。撮影もスムーズに進みますし」とお願いします。どうしてもできないというのであればもちろん考えますけどね。まだそういう経験をしたことはないですが。

—柔軟さやオープンであることを求めているということですね。

そうですね。俳優が自由に動くのをただ撮っているというわけではなくて、カメラがあって、他の俳優がいて、スタッフがいて、みんなで映画をつくっている。それをわかっているかどうかが重要なんです。社会人として当たり前のことだと思います。

—黒沢さんは日本だけでなく海外でも映画づくりをされていて、異国の地で直接的にことばが伝わらないからこそスムーズにいくこともあるのではないかなと想像するのですが、いかがでしょう?

楽な面もありますね。外国での撮影だと、通訳の人が間に入るという流れになる。するとどうなるかというと、僕が日本語で何かを言い始めると、みんなが集中するんですよ。僕がどういうふうに喋っているかをまず見るわけです。そして、今何を言ったかが通訳される。これが対日本人だと、当たり前ですが、僕が何か言っても、作業しつつ聞き流しても内容は理解できますから。ただ、通訳を介すと聞き流すことができない。

—言葉がわからなくても何かしらのヒントを得ようとしますしね。

どういう表情で言っているかを読もうとしますし、訳された言葉から、この解釈で訳されるということは監督は本当はこういう意図で言ったのかなとか、集中するかつ考えるわけです。僕の言葉を適当にふわっと受け流せない。

—さらに映画に参加してもらう状況をつくりやすいとも言えますね。

そうですね。みんなが集中して聞いてくれるのはとても良いなと思いました。

—映像配信プラットフォーム Roadstead (ロードステッド) で独占販売されている『Chime』(24) に続き、本作、そして、9月27日公開の『Cloud クラウド』(24)と監督作のリリースが続きますね。映画館にとどまらず、映画を観る側の選択肢が広がっている状況に対して、映画監督としてどのように適応しようと考えていらっしゃいますか?

ずばり言うと、深く考えていないですね。それはまずいことなのですが。

—深刻に考えていないというのは、ネガティブに捉えていないということですよね?

そうですね。動画配信プラットフォームが登場して、スマートフォンで映画が観られてしまうという時代で、どうしましょうという話は、僕が映画を撮り始めた1970年代後半から80年代以降、常にずっと言われ続けてきたことなんです。古くはテレビが恐れられていて、ビデオ、DVD が出てきて、いつ映画が終わるのかという話題を繰り返してきているにも関わらず、なくならないんですね、映画って。不思議なことに、もうダメだと言われてからもう50年くらい経っても、いまだに映画館はちゃんとあるんです。昔と全く同じではないかもしれないけども、みんな楽しんで映画を観に行く。あの映画を観たいと思って映画館に行って、映画が始まって、観て楽しかったという経験は変わらない。その経験は、本当に小さい子どもが今もできている。同じものを配信などでスマホで観ることももちろんできますが、だからこそ、次は映画館で観ようと思うわけです。映画館で観る映画がやっぱり一つの理想的な形であって、忙しくても、入場料も高くなってしまっても、この映画は映画館に行かなきゃと思わせる。だから、映画館で観る映画の強さってすごいですよ。そう考えると、まだあと何十年かは映画は保つんじゃないかなと。100年先のことはわからないですが。だから、何が出てきても割と平気なんです。僕自身、映画だけでなくドラマも撮っていますが、理想としては、どれも映画館で観てくれたら嬉しいなあと思ってつくってはいるんですよね。

—新しいツールが映画をダメにするというよりは、むしろ映画を残すものと捉えているのですね。

はい。付け加えると、映画界は前からデジタル化していて、デジタル化したら映画はいよいよ終わるのでは?とよく言われましたし、そう思った時期も一瞬ありましたが、映画は全然なくなっていません。なぜかというと、昔はフィルムでないと映画館で上映することはできませんが、今は映画館で観る映画も、配信のドラマも、スマホの動画もデジタルデータなので、かけようと思えば映画館でかけられるようになりました。全部一緒くたにデジタルになったことで、ますます映画館が理想的な形になっていると感じます。

—コンスタントに作品を発表し続けていらっしゃいますが、最後に、撮り続けるために意識していることがあれば、教えてください。

そうそう簡単には撮れないですし、意識しているよりは、自然にやっているといえば、撮りたいものを撮るのではなく、撮れるものを撮ること。それで、ここからがポイントなのですが、絶対、それを撮りたいものにだんだんと変えていくということが、たぶん長く続けるためにはいいことなんじゃないかなと。撮りたくもないのを撮っていたら嫌になると思いますし、撮りたいものだけを撮っていたら、撮れなくなってしまう。撮れるものの中に、やりたいものは必ず見つかるので、そうやって、僕は撮れるものをやりたいものに少しづつ変えてやっています。