「なぜ生まれて、何をやってきたのか」角田純がアートディレクターから画家に転身した理由

jun tsunoda

photography: masahiro sambe

interview & text: tomoko ogawa

1980年代から、角田純一名義でアートディレクターとして活躍し、音楽、映画、ファッション、アートとジャンルを超えて活躍し、2004年頃にアーティストとしての活動を本格スタートさせた角田純。植物や水をテーマに漆喰やニス、アクリルなどの素材を使い制作をしている「Black Plants」シリーズの新作が展示される個展「The secret life of plants」(10月5日から11月3日)が Gallery Common (ギャラリーコモン) にて開催される。

これまで、アルバムジャケットや雑誌のアートディレクション、また、Richard Prince (リチャード・プリンス)、高橋恭司、川内倫子、鈴木親らの作品集も手掛けてきた彼のデザイナーとしての半生を振り返りつつ、常に動き回るような、有機的且つ身体的なリズムを感じせる作品が生まれる彼の思考を紐解く。

「なぜ生まれて、何をやってきたのか」角田純がアートディレクターから画家に転身した理由

Art

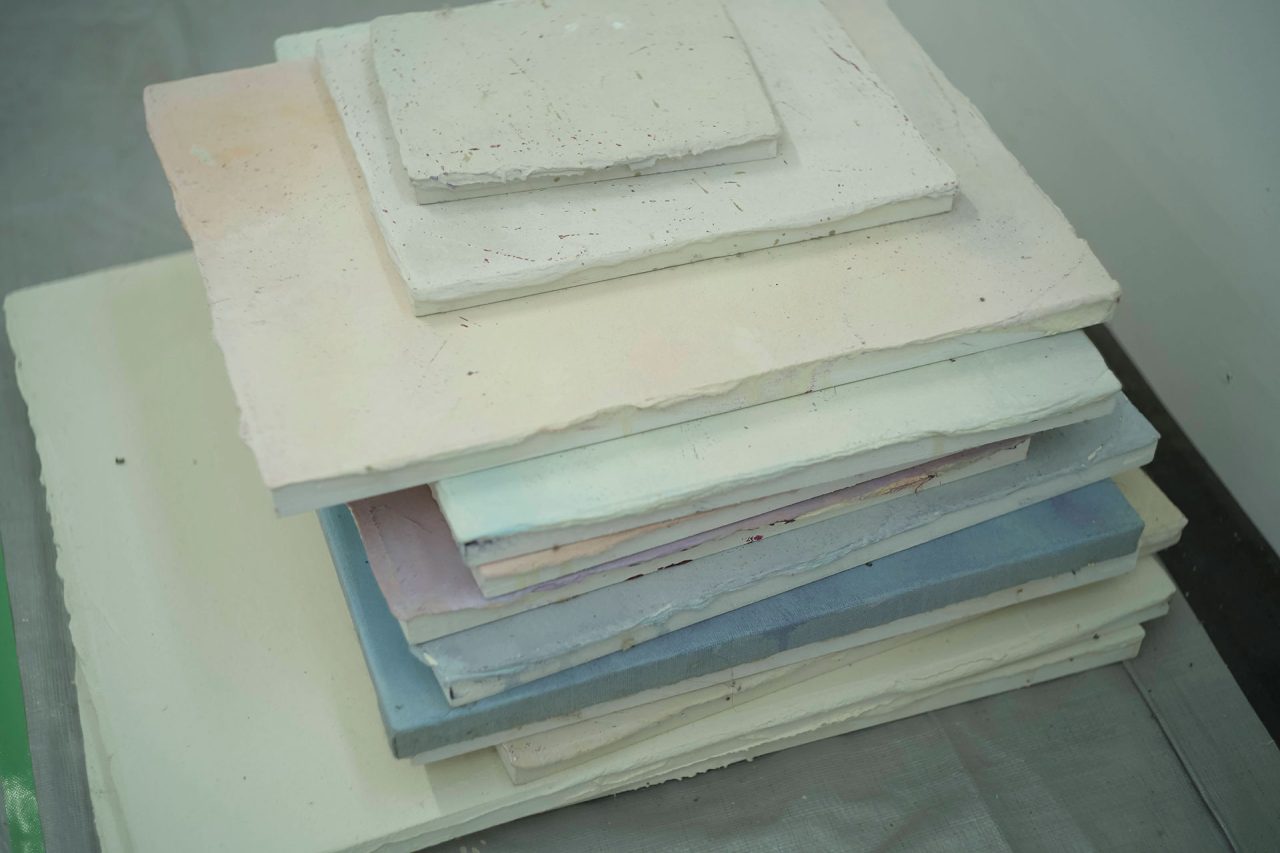

角田の山梨のアトリエにて

—角田さんは現在は画家として活動されていますが、以前は角田純一名義でアートディレクター、デザイナーをされていたことでも知られていますね。

僕がデザインをやっていたのはフリーランスになった85年頃から2004年までですね。自分の場合、このままデザイナーをやっていくか否かは30代の頃からなんとなく考えていて、デザインは45歳くらいで辞めようと思っていたので。

—学生時代は、ミュージシャンを目指されていたとか。

そうそう。自分たちが憧れていたミューシャンやバンドはみんなアートスクール出身だったこともあって、なんとなく東京の美大に行こうと、多摩美術大学に入りました。パンク、ニューウェーブの時代だったから、演奏できなくてもできるかなとノイズミュージックをやり始めて、現代音楽研究会にも入ったんです。そこで初めて先輩から Steve Reich (スティーヴ・ライヒ) の音を聴かされて、こんなの一生作れないし、ミュージシャンで生きていくのは無理だと思った。それで、レコードジャケットや音楽の匂いがする雑誌とか、そういう音楽に携わるような仕事ができたらいいなと。とはいえ誰も知らないし、興味もなかったけれど、ジャケットのデザインもしていたアーティストの横尾忠則さんのことは知っていて、横尾さんが80年から81年の1年限定で雑誌『流行通信』のアートディレクションを担当していたんです。それで、そこへ行けばなんとかなるかもと思って、応募して、84年に新卒で入社しました。

—角田さんの入社の決め手となったのは、先輩であるアートディレクターの清水正己さんだったそうですね。

デザインチームのチーフだった清水さんに最初の面接で会ったんです。これは後で知ったことだけれど、他の人は5、6回面接があったそうですが、自分は清水さんから、「採用するから、他社の面接は受けなくていい」と言われたので、一度しか面接を受けていなくて。清水さんとしては、上司に会わせたら、絶対に落とされると踏んだみたいで、清水さんたっての願いで別枠で受かってしまったことがわかったんです。1年も経たないうちに辞めちゃいましたけど(笑)。

—清水さんは角田さんの作品をどこかで見て知っていたんですか?

学生のときに、原宿にあった「ピテカントロプス・エレクトス」というクラブで海外のアーティストの展覧会をよく開催していて、Jean-Michel Basquiat (ジャン=ミシェル・バスキア) や Francesco Clemente (フランチェスコ・クレメンテ) といったニューヨークのアーティストたちが盛り上がっていたので、彼らと一緒に展示する作品の募集があったんです。描いたものを何枚か送ったら、たまたま「面接をします」と連絡が来て、キュレーターをしていた大類信さんや桑原茂一さん、西武美術館(現在のセゾン現代美術館)の担当の方たちが見てくれて、展示されることが決まりました。その展覧会に清水さんは見に来てくれていて、自分の名前と作品を知ってくれていたみたいです。ただ、無名だから当たり前なんだけど、大きい作品を描いたのに、並んでいたバスキアの値段の1/10以下の値段が付けられていたことに腹が立って(笑)。売れたとしても半分はギャラリーに持っていかれるとしたら、絵では食べていくのは無理だと実感しました。当時、知り合いに成功しているアーティストは一人もいなかったし、その展覧会がきっかけで、生きていくためにはどこか就職しなきゃと思ったんです。

—でも1年で退社されて(笑)。

毎日、朝に出社しなきゃいけないといった会社のルールをよくわかっていなかったんですよ。初日に行った時間がそもそも14時で、清水さんにも呆れられて。当時はまだ写植の作業があって、それが嫌で会社に行かなくなったら、1週間後くらいに清水さんから電話があって。「じゃあ、イラストのカット描いてよ」と言ってくれたので、辞めるまでは、『STUDIOVOICE』や『流行通信』のカットや背景を描く担当をしていました。清水さんは本当に優しくて、デザインのいろはを教わりました。

—会社を辞めたあとはどうしていたんですか?

バイトをしてたけれど、そうだ、フリーになればいいんだ、事務所を開こうとひらめていて、友達とマンションを借りて、名前をつけて、デザイン事務所として住み始めました。でも、当然誰も自分のことを知らないから、仕事はこなくて。そうこうしてるうちに、清水さんも独立して売れっ子デザイナーとして忙しくするようになって、手伝いに呼んでもらって、清水さんの部下の指導をしてました。

—角田さんのAD時代の作品といえば、まずジャケットデザインや、1989年に日本公開された映画『バグダット・カフェ』を思い浮かべます。

たまたま同期入社だった井出靖くんも半年で会社を辞めて、音楽プロデュースやマネージメントをやっていたんです。それで、EPIC ソニーレコードから世界のエスニック・ミュージックのシリーズを作るという企画で、GIPSY KINGS (ジプシー・キングス) のジャケットデザインを頼まれました。フランス、スペインにロケに行ったんだけど、撮影が急遽できないということになって、そのときにソニーの北川直樹さんから、「角田くん、絵描けるんでしょ」と言われて描きました。同じ頃に、『流行通信』の営業だった先輩が KUZUI エンタープライズという配給会社を初めて。映画『バグダッド・カフェ』の配給権を買ったという時期に、「デザインしてほしい。好きにしていいから」と依頼されて引き受けたら、なぜか両方ともヒットしたんですよ。元々インディーズだから自分のところにきたような仕事だったはずなのに。それ以降、仕事が入ってくるようになりました。

—そこから軌道に乗ったんでしょうか?

いや、電通とか、大きな仕事も入り出していたんですが、80年代の後半、自分の人生を全部言い当てられるという体験をして、そこから、毎日その悟った人のもとに瞑想をしに行くようになったので、山梨・八ヶ岳に家を建てて、アシスタントと事務所ごと引っ越したんです。当時はバブルでしたし、家を建てたお金もすぐ返せるだろうと高を括っていたけれど、当然仕事がないから、その悟った人の会社を手伝うようになりました。その後、「社長をやってほしい」と頼まれるんですが、会社が嫌で辞めたのに、また会社やってると気づいて、断って、その仕事も辞めました。でもローンがあったし、稼がなきゃと、夜勤の工場に勤め出して。単純作業を繰り返す日々が辛くて辛くて仕方なかったけれど、ここで一生働くのかなと思っていたんです。そうこうしてるうちに、よく一緒に仕事をしていた写真家の上田義彦さんが遊びに来て、「そんなことやってないで、もう1回東京に戻ってデザインをしたらお金が稼げる」と言ってくれて。それが32歳の頃かな。それで、東京に戻って、上田さんや葛西薫さんが推薦してくれて PARCO (パルコ) や SEIBU (セイブ) の広告の仕事をやり始めたんです。そうしたら、今度は広告仕事ばかりが入ってくるようになった。ただ、好き勝手やれる仕事からスタートしたので、もっと大きなクライアントになったら、もっと好きにできると勘違いしていて。2年くらいして気づいたのが、大きなところでやればやるほど自由が少ないなと。

—とはいえ高橋恭司さんに初めて広告写真を依頼するなど、インディーズで活動する作家を広告業界とつなげたのは、その自由さゆえですよね。

上田さんがメジャーになってきた頃かな、清水さんから「二人は友達だろうけど、彼はもう有名になっているから、角田くんが彼の才能に乗っかっているように見えてしまう。自分で写真家を見つけて、育てるべきだ」とアドバイスをもらったんです。それで、パラパラと雑誌を見ていたら、恭司さんの写真があって、面白いなと感じたし、日本の写真が変わってきたなと思いました。

髙橋恭司が撮影した若かりし頃の角田。

—依頼して、断られたんでしたっけ?

そう。マネージャーさんに電話したら、3回断られて、なんなんだろう、この人と思ってた。そうしたら、4回目のときに折り返しがあって、「3回断っても頼んできた人は初めてだから会う」と言われて、広告写真をお願いすることになった。ただ、もう広告をやりたくないモードになっていたんですね。それで、恭司さんがたまたま仕事を受けていた雑誌『BARFOUT』のデザインを頼まれました。でも、最初から2年間だけやろうと決めていて。

—それはなぜですか?

毎月デザインするの、大変じゃないですか。当然、当時の雑誌は今よりはデザイン料がもらえたけれど、どうしてもそれに比べると労力に合わないと感じてしまった。ただ、広告のCMやポスターは、あっという間に消えていくから、一瞬で勝負する必要があるけれど、雑誌は物として残るから、徹底的にやろうとは思っていました。自分の性格上、それを12回やったら飽きるから、2年で完成形としようと。

—雑誌『X-knowledge HOME』のアートディレクションも2年間だったんですか?

そうですね。でないと、雑誌の仕事ばかりが増えてしまうから。ただ、音楽は常にやりたかったけれど、仕事の内容が偏らないようにはいつも意識していました。ひとつのことに集中すると面白くないし。だから、GRAVEVINE (グレイプバイン) から声がかかったとき、新人で知らないバンドでしたが、条件として「5年はやらせてほしい」と伝えました。そうしたら、デザインと音楽の世界が同時に生み出せるんじゃないかと思ったんです。なぜそうしたかというと、最初の時点では、一生デザイナーをやっていくつもりだったから、60、70歳まで現役でいられる方法を探求していて。尊敬する仲條正義さんや横尾忠則さんを参考に分析してみると、自分の個性を使って好きなことしかやってないように見えたんですね。それが、自分が生き残る唯一の方法だった。だから、クライアントが何を言おうが、自分はこういうふうにしたい、結果を出すからと説得していくことで自分が食べていけると考えていました。

—角田さんの場合は、好きな仕事を選んでやるのではなく、好きなようにやるというのが重要なんですね。

そうですね。好きなジャンルがあるわけじゃないし、こういう仕事がやりたいみたいな考えもなかったので。ただ、きた仕事を自分なりにはやりたい。昔、Comme des Garçons (コムデギャルソン) のインビテーションやポスターのデザインを2年ほどやっていたときに、パリの店舗に大きなポスターが貼られているのを見に行ったんです。でも、立派な店の奥に自分がデザインしたポスターがあるのは見えるんだけど、フランス語もできないし、緊張して中に入れなくて。その頃は、どの仕事を褒めてもらっても、クライアントがすごいだけで、だから、そのデザインをやっているから、人は「すごい」と言うだけだと考えていました。自分の実力なのかもわからなかった。それから、写真集やアートブックのADを頼まれるようになって、1997年に Richard Prince の作品集『4X4』をデザインしたときに、「お前もアーティストになった方がいい」と言われて、「どうやったらなれるんですか?」と聞いたら、まずはTシャツを作ることを勧められたんです。彼も40歳までデザイナーをやっていて、儲からなかったらしくて、でも、「アートはいいぞ」と。要するに、アメリカの20世紀の発明品はTシャツとジーパンで、元々下着や作業着だったものをファッションという名前に変えて世界中にばら撒いたわけですよね。そのおかげで今Tシャツはファッションのひとつになっているけど、誰もそこでアートはやっていないからやれば目立つはずだという話をされたんです。自分にとっては、Tシャツはノベルティーみたいなものだったから、Tシャツか……と思って(笑)。

—それでPoetry of sex (ポエトリー・オブ・セックス) で、Tシャツを作ることになったんですか?

その直後、アシスタントに「とにかく、これから俺はTシャツやる!」と宣言して。「え? どうしたんですか?」と戸惑われましたけど(笑)。そうしたら、その週に千葉慎二さんから電話がかかってきて、Poetry of sex が始まりました。

—すごいタイミングですね。

「ギャラは要らないから、1年は好きにやらせてほしい」と言って、それ以外のファッションの仕事は受けないことにしました。とんでもない名前がついてる無名のブランドが海外で売れるようになったとしたら、自分の実力が証明されるじゃないですか。それで、デザインとアートの違いは、プロダクトになっているか1点しかないかだと捉えたんですね。だから、デザインであるTシャツも1点ものにすれば、アートと呼ばれるかもしれないと思った。とはいえ1点ものだけではブランドとして成立しないから、一型手刷りで50枚までというかたちで、五木田智央のイラストや川内倫子といったアーティストの写真をTシャツにしていきました。そもそも千葉さんの夢が、パリにあったセレクトショップ colette (コレット) にTシャツが置かれることだと聞いたから、そこにも送ろうと。どうやったらその夢に辿り着くのか逆算して、最小限しか使えない予算で自分たちが海外に行かなくても何とか広げられる方法はないかと考えたときに、ヨーロッパの人は紙を大事にしているから、いきなりTシャツを送るよりもポスターを作って配ろうと。そうしたら、すぐ、Tシャツに興味を持ってもらえて、結果的には海外アーティストともコラボレーションするようになったし、colette で扱われるようになった。

—それから数年後、43歳のときに本名である角田純名義で、画家として活動し始めたきっかけとは?

純一名義にしていたのは、大学時代に同じ名前の人が数人いたからという理由だったので、絵描きになるときに本名に戻しました。2004年に、インテリアデザイナーの木村二郎さんが末期の膵臓癌だとわかったタイミングで、「人生は短いんだから、好きなことをやるべきだ。デザインを辞めて絵描きになった方がいい」と言われたんです。デザインを続けていくモチベーションがなくなっていたし、その月にデザイン事務所を畳みました。それに、以前は手描きで全部自分で作っていたけれど、コンピューターを使うのが当たり前になって、スキル関係なくみんなのデザインが平均化していくように思えたことも大きかったです。ちょうどその頃、世の中の動きとしても、同世代の画家が食べられるようになっている時期だったんですよね。それで、よし、こっちだと。自分の中で1点突破できる取り柄と言えるものは、絵しかなかったので。振り返ってみると、デザイナーをやってたときも1室をアトリエにして、ずっと絵は描いていて、仕事のストレス発散をしていたので、誰かのためではなく、自分のために何かやりたかったんだと思います。

—ちなみに、展示のタイトルはどのタイミングで出てくるんですか?

だいたい最後に、制作中に聞いてた曲とかから付けています。経験上、テーマとしてある言葉を決めてから色々考えたりして進めるとなると、どんどん遅くなっちゃうので、やると決めたら、何でもいいからとにかく手を動して作る。手や腕、体を動かしていけば、そのうち浮かんでくるわけです。座って考えていても浮かんでこないので。考えたことをそのまま正確に可視化できるのがコンピューターだとしたら、自分はバグを起こさせたいんですよね。体を使って描いていると、頭で思った通りにはならないので、たまにあれ?という瞬間がある。自分はルーティーンから外れたものを見つけると、使ってみよう、みたいな作業の仕方をしてます。

—継続的なアクションとして、絵を描いているんですね。

描きたい絵があるわけでないので。もちろん見たい絵はぼんやりはあるんだけど、それは見えないから、描いていると、これひょっとしたら面白いかもと思う瞬間がある。そうすると、モチベーションも上がる。特に描いていないときは、頭の中には何もないんです。僕の絵の基本は抽象画だから、思いついていきなり描いてると想像する人もいるみたいですが、精密な下書きを小さいサイズでなるべくたくさん作るんですね。絵は、単純に、表面にぱっと出ているものしか人には見えないわけだから、構図や色の配分を徹底して試作して、自分は今回、気分的にこういうものが多いなと思えるものを展示する、というスタイルでやっています。

—「Black Plants」シリーズにも、去年、Gallery trax (ギャラリー・トラックス) の30周年でやっていた個展から、再び取り掛かられていましたね。

たとえば、ひとつのスタイルで評価されると売れるようになるけど、もうそれは使わなくていいかなと思ってしまうタイプですが、30年ぶりに、黒を使った「Black Plants」シリーズをもう一度やってみようという気持ちになりました。なぜ黒を使っていなかったかというと、五木田がカラー作家からモノクロ1本に絞ったときに、自分はカラーだけ使うという挑戦を始めたんですよ。黒を使わなくても同じような強度を出せるんじゃないかと思って、パステルカラーをあれこれ駆使して長年やってきたけれど、やっぱり黒だとみんながいいと言うと去年改めて感じました。俺、30年も変にそこにこだわって何やってたんだろうと思いました(笑)。

—画家に転身されてから20年経ちますが、今の角田さんはこれからの20年をどんなふうに見ていますか?

40代で方向転換したときは、いいものを作れるのは65歳から70歳と思っていました。長生きした作家、たとえば、葛飾北斎もそのくらいの年齢に生み出したものがマスターピースと言われているから、自分もそこに照準を合わせていこうと。だから、当時は、みんなからは「遅い」と言われるけど、あと20何年はあるから、その間に頑張って納得できるものを作ろうという気持ちでした。でも、まだ全然そこまで到達できてないですね(笑)。ただ、絵を描いてはいるけど、絵がすごく好きかと聞かれると、「そんな好きじゃない」と言っている自分がいるんです。「絵に命を懸けてる」みたいに言う人と比べたら、全然そこまでじゃないし、いずれみんな死ぬし、くらいに捉えてるから。ただ、死ぬまでに、なぜ生まれて、何をやってきたのか、自分という人間は一体何なのか、その本質についてもうちょっと知れたらいいですよね。