「音楽は暴力的に美しい」怒りをもって誠意を伝えるブリストル発のポストパンクバンド、IDLES

IDLES

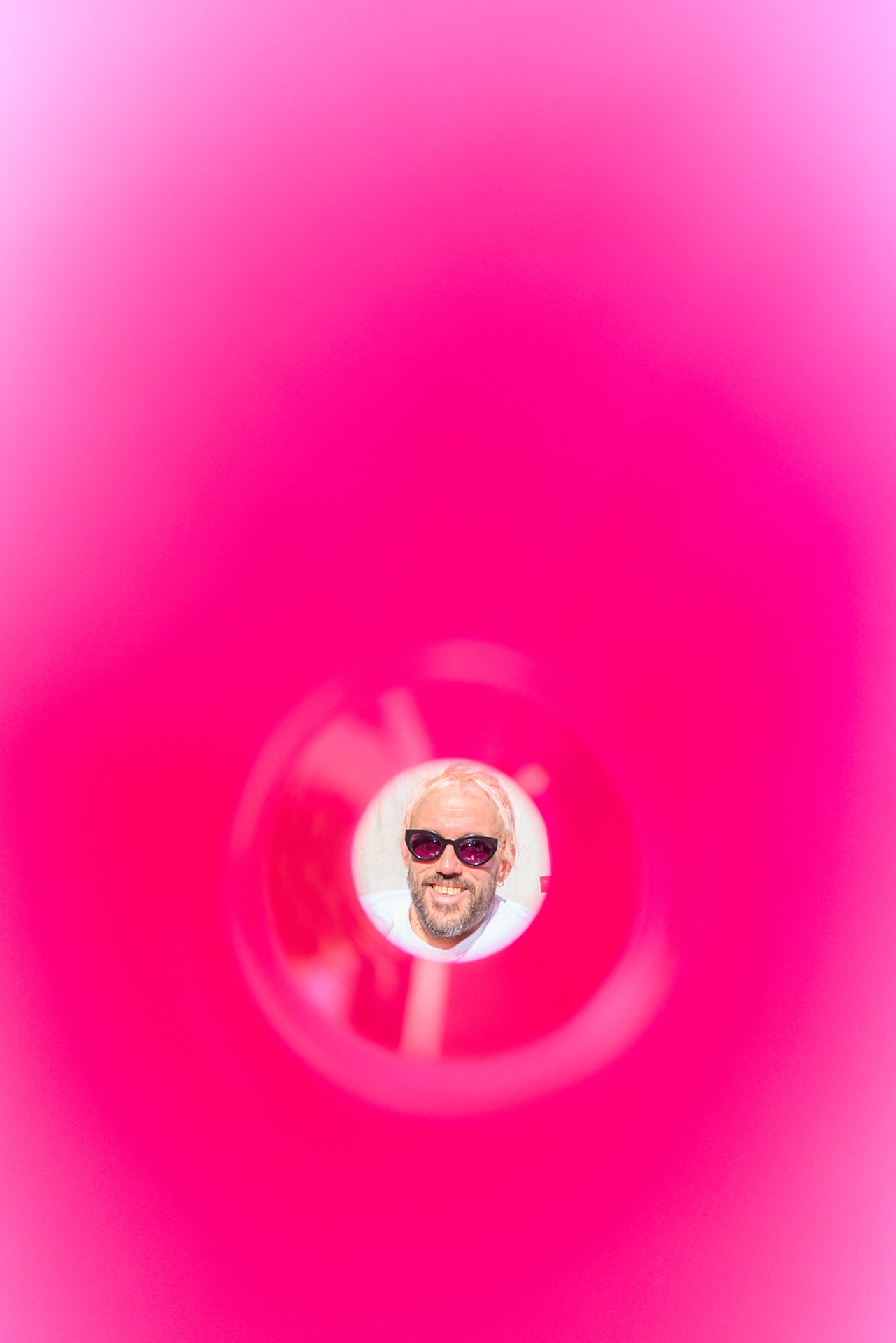

photography: toshio ohno

interview & text: hiroyoshi tomite

攻撃的なサウンドとキャッチーで皆に伝わりやすいメロディ。同時にはっきりと自身の出自から捉える政治的なスタンスや、世界のファシストたちに対する誠意を持って怒りを伝えるイギリス発のポストパンクバンド・IDLES (アイドルズ)。昨年グラミー賞にノミネートされたアルバム『TANGK』を引っ提げた世界ツアーの終着点を日本としてくれた。

話を聞けたのはメインのソングライターである Joe Talbot (ジョー・タルボット)。熱量の高い苛烈なツアーを無事終えた彼はようやく一時の休暇の時間を獲得した。昨晩新宿で飲んでいた疲れを残しながらも、会うなり筆者が得意気に着て臨んだブリストルのレコードレーベルのマーチを見つけ、「家から徒歩2分の店で友達なんだ。後で写真撮らせてくれ」と無邪気に喜ぶ。

会話から、IDLES がいかに表現や人間との関わり合いを大事にしてきたかという姿勢を感じることができた。そして骨太な音像とは裏腹に、聡明でデリケートに相手の心の機微を捉える感情的な深みが見え隠れする。いや、そうした思慮深さこそが、IDLES の強靭なサウンドを支えているのだと妙に納得してしまうのだ。

「音楽は暴力的に美しい」怒りをもって誠意を伝えるブリストル発のポストパンクバンド、IDLES

Music

IDLES は弱さを許し、衝突を祝福し、それを愛する

—2023年の FUJI ROCK FESTIVAL (フジロックフェスティバル) ぶりの来日となりましたが、「POP POP POP」や「ROY」のような激しい楽曲だけじゃなく「MTT 420 RR」や「IDEA 01」のような聴かせる曲、Mariah Carey (マライア・キャリー) のシンガロングもあって。たっぷり2時間緩急をつけながら音を鳴らす喜びが観客に伝わっている印象を受けたのですが、ご自身でパフォーマンスを振り返っていかがでしたか?

マジカルだったよ。これだけ長いことライヴをしているといつもマジカルが起きる訳じゃないことを知ってる。でも大阪と東京ではマジカルが起こった。ホームにいるように感じたんだ。自分が生まれ育ったイギリスのブリストルという港町から文化も言葉の壁もあるこの街でそのチャレンジが実現できたこと。音楽を通じて観客と深く心のつながりを持てたことに本当に感謝しているよ。

—あなたはブリストル出身で、音楽の街として、ブリストルサウンドと呼ばれるようなたくさんのジャンルの音が鳴っている環境で生まれました。また学生時代は映画を学んでいたとも聞いています。ルーツや影響を受けたものについて教えてもらえますか?

大学で映画理論や映画と文化が相互に与える影響について学んだんだ。要するに「言語としての映画」。その経験は深い影響を与えた。自分は物事を非常に視覚的に捉える癖がある。音楽のスタートはすべて視覚的なところからはじまるビジュアル言語といった感じ。これまでのTシャツとかのマーチャンダイズのデザインも自分が担当してるからね。映画の言語は、私が好きな視覚的な言語の一つ。影響を受けているのは、Robert Rauschenberg (ロバート・ラウシェンバーグ) というコラージュアーティスト。コラージュの考え方を用いて音楽を作る方法に関心があるんだよ。たとえば、ノイズロックとジャズのようにすべてを組み合わせる感じ。Dizzee Rascal (ディジー・ラスカル) のようなラップ音楽から影響を受けることもあるし、今聴いているジャズアルバムからも影響を受けることができる。そう、最近ジャズが好きで。特に最近よく聴いているアルバム。なんだっけ、名前を覚えるのがほんと苦手で……。(ポケットからスマホを取り出しチェックする)そう、Eric Dolphy (エリック・ドルフィー) の「伝説のイリノイ・コンサート」。本当に特に素晴らしい作品だよ。別の世界に連れていってくれる。質問に立ち返るとブリストルで流れていたベースミュージック、ジャングル、グライム、ガレージ。当然そういうサウンドを吸収してきたけど、分析することに関心はない。 大事なのはブリストルという街に流れるエネルギー。つまり異なる文化やジャンルが衝突することによる祝祭音だと思う。そういうスタイルからインスパイアされるんだ。物事の違いから生まれる衝突を愛してる。

—怒りや心の脆さを表現し、それを愛をもって、パフォーマンスではあくまでポジティブに伝えるスタイルこそが IDLES の真骨頂だと思います。どのように自身のスタイルを確立されたのでしょうか?

自分はもともとすごく孤独を抱えて生きていた。ドラッグの問題を抱えていたり、悪い場所にいたんだ。そのの解決策として一番弱い部分を音楽を通じてさらけ出すことにしたんだ。それが解決策として人とつながりを持てるようになっていった。自分よりもバンドという場所を通じて、大きなスケールで人とつなげるような展開やコミュニケーションをしている。 だからその今回のアルバムはよりストレートでダイレクトな表現にしたかった。 愛や人間関係がいかに複雑だということを理解しているつもりだよ。でもその複雑なことを、ダイレクトな形で捉えたかった。 それが結果としてそうなった。 ポップミュージックとしてこうした事象を伝える難しさは当然あるけど、でもそれにチャレンジできることがアートであり、音楽の素晴らしいところだと感じている。

—アルバム『TANGK』制作における変化について教えてください。Nigel Godrich (ナイジェル・ゴッドリッチ) と Kenny Beat (ケニー・ビーツ) によるプロデュースや LCD Soundsystem (LCD サウンドシステム) とのコラボレーションを経て、音楽制作へのアプローチに変化はありましたか?

自分は「愛するとは何か」とか「恐怖を抱くとは何か」といったテーマを掲げてる。アーティストは常にひとところにとどまらずチャレンジし続けないといけない。今回のチャレンジはそこにあった。人生は学びのプロセスで、死ぬ瞬間まで「自分はこういう人生だ」とか、「こういう人間なんだ」なんてわかりようがない。 だから学び続けなきゃいけない。そこに美がある。『TANGK』は今まで追い続けてきたテーマを一歩前に進めた感じ。正解に辿りつけないけど、そのテーマについて以前より流暢に表現できるようになった。自分の中の真実を伝えることをより追求できるようになってきたんだ。 そして音楽を通じて巻き起こるケミストリー。それが暴力的で美しいものなのか。そのすべてを描いているんだ。カラヴァッジョの絵画みたいにね。

—周囲に対する感謝の気持ちと、歪な自分に対するネガティブな心情も孕んで音楽を通じてポジティブに表現すること。そのバランスは成立するんだと IDLES の表現を通じて感じました。政治的なスタンスを打ち出す楽曲もたくさんあるので、現在の世界情勢についての考えを聞いてみたいです。そして政治的な発言含め、自身のスタンスを名言するのが得意ではない日本人に対してアドバイスみたいなものがあれば教えてください。

上からアドバイスするようなことは正直言ってしたくないんだ。つまり、自分はこういう発言するプラットフォームを与えてられていること自体がまず既に優位に立ってるし、ギフトだと思ってるから。だけどまあ、自分がいつも問いかけいるのは「人生にとって一番求めているのは何か」ということ。その一つの答えは「愛とつながり」なんだ。なぜならそれら2つからは絶対にファシズムからは生まれないから。 社会とのつながりや他者を理解したいという気持ちから生まれるものを信じたい。仮に今がファシズムの思想が世界を覆おうとしている時代だったとして、いつの時代もそれが失敗に終わってきたことは歴史が証明しているからね。だからまずはとにかく心を一度開いてみてごらんよ。