ジム・ジャームッシュ率いるSQÜRLが語る、 映画と音楽、それぞれの魔法と美しさ、死の概念

© Sara Driver

SQÜRL

interview & text: tomoko ogawa

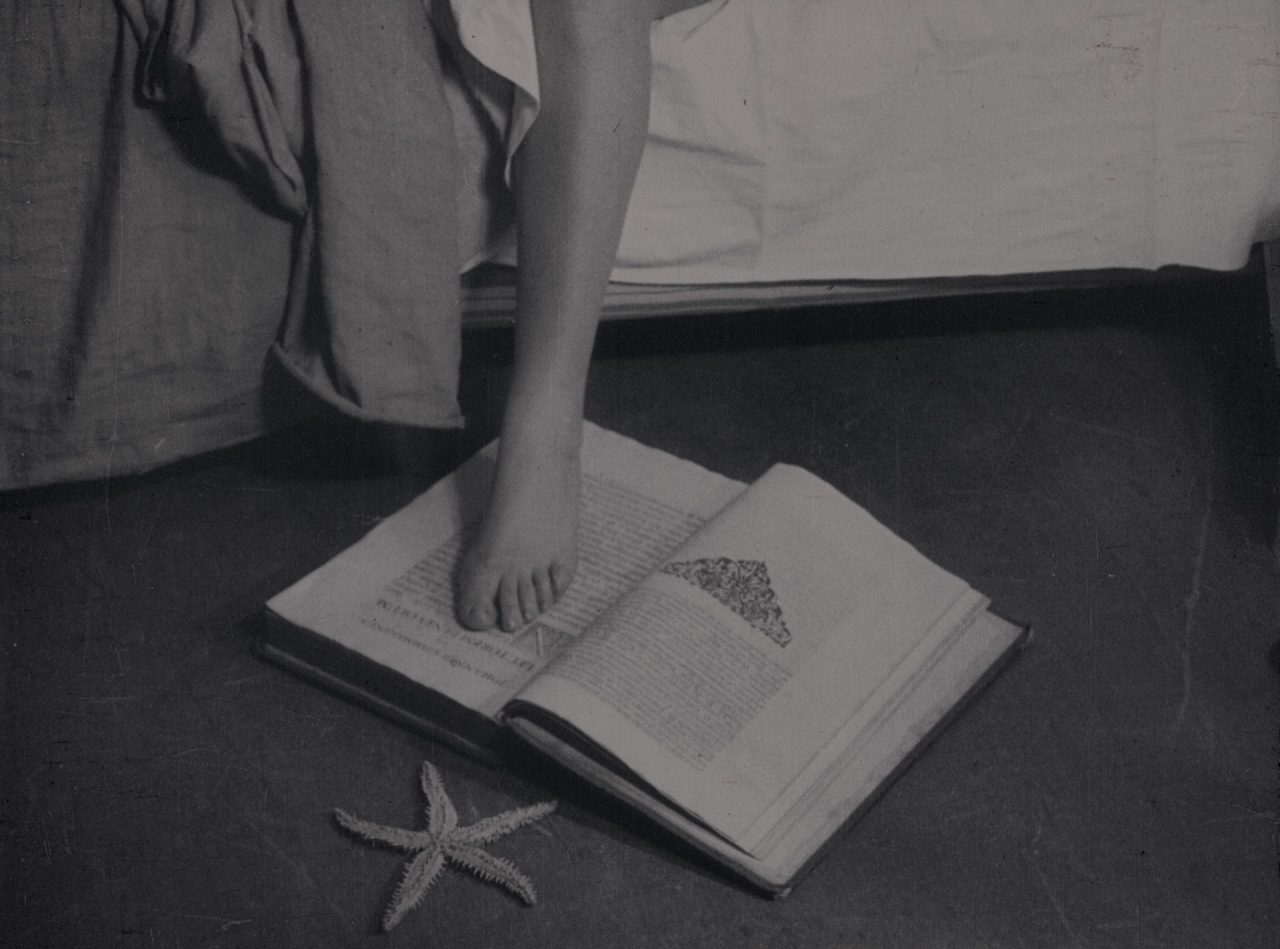

15年ほど前、サイレント映画に音楽をつけたいと考えていた映画監督 Jim Jarmusch (ジム・ジャームッシュ) は、映画プロデューサーの Jean Labadie (ジャン・ラバディ) の娘で、当時15歳だった映画好きの友人 Alice Labadie (アリス・ラバディ) の情熱的な薦めで10代の頃に自身も通過したダダイストのパイオニアとして知られる芸術家 Man Ray (マン・レイ) の映像詩に回帰。その後、Man Ray が残した4つの短編映像作品(「理性への回帰」、「ひとで」、「エマク・バキア」、「サイコロ城の秘密」)に、自身のバンド SQÜRL (スクワール) の音楽を合わせた即興ライブを2017年頃から行ってきた。

ジム・ジャームッシュ率いるSQÜRLが語る、 映画と音楽、それぞれの魔法と美しさ、死の概念

Music

SQÜRL は、『パターソン』(16)や『デッド・ドント・ダイ』(19)といった近年の Jim Jarmusch 作品のプロデューサーを務める Carter Logan (カーター・ローガン) からなる音楽ユニット。このプロジェクトを通して生まれたオリジナル楽曲を提供、演奏し、4Kレストア版として修復された映像とともに制作されたのが、映画『RETURN TO REASON/リターン・トゥ・リーズン』である。Jim と Carter は、約100年経っても色褪せない、物語という形式に捉われず、エクスペリメンタルで遊び心のある Man Ray 作品とのコラボレーションをどんなふうに体験したのか。フィルムメイカーでありながら、ミュージシャンを続ける二人ならではの音楽、映画への思いや、いずれ誰にでも訪れる死についての考えを聞いた。

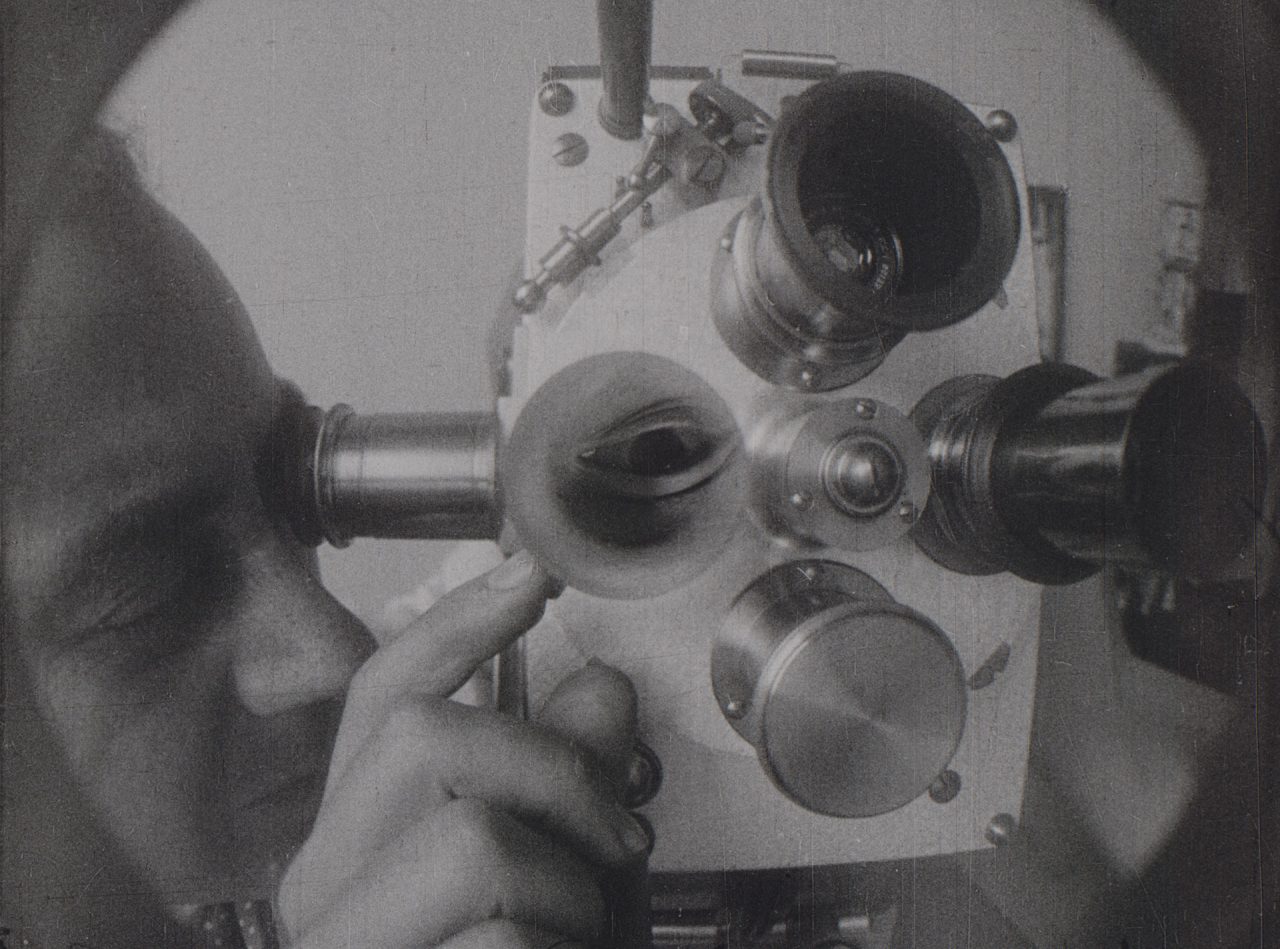

© Man Ray 2015 Trust, ADAGP, Paris 2023

—Man Ray の短編映画と SQÜRL の音楽には、非常に高い親和性があると感じました。お二人は Man Ray のサイレント映画にどんな魅力を感じ、映像に合わせたライブ演奏を行ってきたのでしょう?

Jim Jarmusch (以下J):Carter はどちらかというときちんとした音楽教育を受けたミュージシャンだけれど、僕らのバンド SQÜRL は、いわばエクスペリメンタル・ロック的で、ときにドローン・ミュージックの方向に進むこともある。僕はヘヴィなギターやフィードバック、加工された音やエレクトロニクス、実験的な要素が好きなんです。一方で、僕はミュージシャンだけど、専門的な訓練は受けてはいません。自分の強みは、堅苦しく構成された音楽に従うのでなく、ちょっとだけ解き放たれて、ワイルドになることだから(笑)、僕にとっては、Man Ray の映像がすごくしっくりきたし、素晴らしいものでした。

Carter Logan (以下C):Man Ray も専門的な訓練を受けた映画監督ではなかったから、こんなふうな映画を撮れたんですよね。僕らは観客として、またミュージシャンとして演奏することで、彼が独自のスタイルで進化させた実験的な性質が、カメラやフィルム、セルロイドそのものに現れてくるのを見ることができる。もし誰かが彼にカメラの使い方やフィルムの使い方を教えていたとしたら、そのやり方は、間違ってると修正されていたかもしれない。でも、実はそこがこの映画の正しいところだし、僕らにとって美しいところなんです。

J:Man Ray はとても遊び心があって、カメラはほとんどおもちゃのように扱われてる。シュルレアリスム全体に言えることだけど、彼はゲームのアイデアを参考にしているなと思います。もちろん、サイコロは出てくるし、もちろん Man Ray がデザインしたチェスの駒も出てくる。彼は、Marcel Duchamp (マルセル・デュシャン) とチェスをすることがとても好きだったんだよね。そして、小さな機械や動くおもちゃみたいな映画の中に出てくるようなものがお気に入りなこともわかる。こうした遊び心やゲームといった考え方は、すべての映画を通して響いてくるし、ミュージシャンとしての僕らのアプローチにも響く。だから、ライブのときは、いつも少し違った演奏をするんです。楽譜に縛られないし、お互いに反応し合うのが好きだからね。Carter と僕がお互いがやっていることに耳を傾けた、ちょっとしたダイアログのようなものも生まれます。もちろん、僕たちは Man Ray の映画を紹介しているので、Carter はいつもこう言うんです。「僕らは Man Ray がフロントマンの、ただのバックバンドのようなものだ」ってね。

C:Man Ray の映画は、夢の状態だけでなく、記憶とも少し関わっている気がするんですよね。繰り返されるイメージやモチーフのせいで、何か前に見たことがあるように感じさせる。それは彼が他の多くのアーティストに与えた影響でもあり、これらの作品を通して、シュルレアリスムの独特な表現の世界に引き込まれるような感覚がある。そこからはもう自分を切り離せない。そして、時系列ではなく僕らにとっての4作品の順番があり、それと同じ順に劇場でも上映されます。1928年につくられた「ひとで」から始まり、1926年の「エマク・バキア」に少し遡るというのは、テーマ的にも構造的にも理にかなっていると思っていて。彼がいくつかのイメージを再利用しているところを見ると、自分の作品からインスピレーションを得ているように思える。他のソースの影響はあまり感じられません。Man Ray の周りの世界、人々からインスピレーションを受け、彼らと一緒に新しい創造的なことを思いついていったのではないでしょうか。なぜって、彼が自分の作品やオブジェを愛し、彼の周りにいる人々にも魅了されていることが伝わるから。もちろん、Robert Desnos (ロベール・デスノス) の詩から触発されているわけだし。僕は、彼がプロの映像作家ではなく、一種のアマチュアとしてこの作品に取り組んでいるところが好きなんです。

—ちなみに Jim さんは若い頃、詩人かミュージシャンを目指されていたそうですが、SQÜRL 以外にもバンド Leathered のメンバーでもある Carter さんは小さい頃から音楽とはどんなふうに関係していましたか?

C:そうですね。音楽で生計を立てるという意味で、プロのミュージシャンになることを人生の目標にしたことはないけれど、僕にとって音楽はいつも人生を導いてくれる趣味のようなものでした。8歳のときに学校のバンドで音楽を始めて、それからずっと続けてきました。音楽は常にある種の生命力で、世界や人生でいろいろなことが起こりすぎているなと感じるとき、自分をグラウンディングさせてくれるんです。ちなみに、アーティストとしての Man Ray が僕の人生に入り込んできたのは10代の頃でした。パンク・ロックやヒップホップ、あらゆる音楽を聴いてきたけれど、確かシカゴの近代美術館で彼のアートワークを見たとき、その精神と遊び心が素晴らしいなと思ったものです。

—お二人ともミュージシャンでありながら、映画監督と映画のプロデューサーとしても活動されていますが、ミュージシャンであることは映画づくりにどう貢献していると思います?

J:ある意味、とても関係があると思います。なぜなら、どちらもそれぞれの時間枠を持って目の前を通り過ぎていく芸術形式だから。本を読んだり絵を見たりするのとはまったく違う。リズムは作品から与えられるので、映画制作はそれ自体は本来、音楽的なものだと思うけれど、映像や台詞やいろんなもの、あらゆる表現方法を取り入れている。僕が映画が大、大、大、大好きなのは、人々を引き込んで、映像や音が流れる旅に連れて行くことのできる魔法のような世界だから。一方で、音楽は、もっと純粋で抽象的なもの。人間が自分自身を表現できる最も美しいものだと思う。うまく言えないけど、それが僕にとって最も強いものであり、最も魔法のようなものなんだよね。

C:本当にそうだよね。それに、音楽は、ダンス以外で、身体以外何も必要としない唯一の芸術形式でもある。他には何も必要とせずに、音、リズム、時間と構造を生み出し、それを分割できて、すぐにシェアできてしまう。映画をつくるには、本当に長い時間がかかるから……。

J:その通り。前にも話したけど、映画をつくっている最中、本当にパニックになることがあるんだよ。脚本を書いて、資金を調達して、キャストとクルーを集めて、撮影して、編集するのに2年もかかるんだから。そんな中、ミュージシャンの友人は、「Jim、書いた曲を聴いてくれる?」と言って、ただ座って弾き始めて、その曲は煙のように宙に消えていく。とても美しくて神秘的で、まさにその瞬間に起きているという感じで。僕は、どうしてそんなことができるの! 2年もかけずに! と思ってしまう(笑)。映画はいろんなものが詰まってるから大好きだけど、音楽の美しさや魔法のようなものにはときどき嫉妬しますね。

C:Neil Young (ニール・ヤング) は「シナモン・ガール」、「ダウン・バイ・ザ・リヴァー」、「カウガール・イン・ザ・サンド」を1日で書いてるわけだしね(笑)。

J:そうそう。高熱が出ていた彼は、曲を書いてはまた寝てを繰り返して、目覚めたときに、新聞紙か何かに油性マーカーでこの3曲のコードと歌詞が書いてあるのを見て、「なんだこれは! めちゃくちゃいい曲だ」と思ったと言ってた(笑)。高熱で、具合も悪くて、夢の世界にいたんだろうね。

—Man Ray の作品は、約100年前につくられたものです。悲しいですが David Lynch (デビッド・リンチ) もこの世を去り、多くの偉大な映画作家が年を重ねて亡くなっていくわけですが、作品は死なないことは希望だとも思うんです。時期尚早な質問かもしれませんが、お二人は「死」という概念をどのように受け止めていますか?

J:あまり考えないかな。まあ、哲学的に考えると、人生はある意味循環しているものだから、生まれてきて、どこから来たのかわからず、そしてここを去り、どうなるのかわからない。David Lynch が話していた言葉でとても好きなものがあります。車を運転していて、車がどんどん古くなって、もはや動かなくなって、止まる、そうしたら車から降りるみたいなものだと。彼がそう言っていて、とても美しいと思ったんです。なぜなら、死についてはわからないから。意識があること、生きていることは信じられないことだし、地球上の生命は宇宙の中ではとても短いもので、ほんの一瞬のことです。だから、自分がここにいるという事実は、本当に感謝すべきことだと思う。僕の友人、The Clash (ザ・クラッシュ) の Joe Strummer (ジョー・ストラマー) がよく言っていたことがあって。本当に落ち込んだり、憂鬱になったり、人生において困難な状況に陥ったときに彼が、あるいは僕がよく言っていた言葉は、「ただひとつ覚えておいて、君は生きてるってこと!」という強い哲学です。それはいつも忘れないよ。

C:僕自身は、Man Ray や David Lynch という人物と直接知り合うことはなかったけれど、その必要はなかったなと思ってて。彼らの作品は世の中に存在しているからね。そして、もし僕らが与えられたこれらのギフトをうまく守っていければ、作品は生き続けることができる。その二人のアーティストと面識がなくても、彼らの芸術に対して深い感謝の気持ちがあるし、人生において影響を受けています。有名なアーティストであれ、家族であれ、見知らぬ人であれ、一度だけ会った人であれ、そういうものは刻み込まれるものだから。それに、関わりたいか、どう受け止めるかも自分で選ぶことができる。だから僕は、死が怖いものだとは思わないし、時間とエネルギーをかけてそこに集中する価値はないかなという感覚ですね。なぜって、それを考えているうちに生きることを忘れてしまうから。

—本当にその通りですね。最後に、公開を楽しみにしている新作『Father Mother Sister Brother(原題)』はどんな作品になるのでしょう?音楽との関係も含めて可能な範囲で聞かせてもらえたらと!

J:3つの異なるストーリーからなる3部構成になっていて、それぞれ異なるキャラクターが登場するのですが、ある種おかしな形でテーマ的に関連しています。ドラマティックではないし、観察的で、音楽も必要最低限に抑えられていて、とても静かな映画です。アクションも暴力もドラマもセックスもヌードもない。だから、自分でも一体何なのかよくわからないんですよね。でも、観てもらえたらうれしいな。そのことについては、また次回お話しましょう!