数字の明滅が示すもの。宮島達男が見つめる生死と変化

Tatsuo Miyajima

photography: jun yasui

interview & text: mami hidaka

1から9の数字が明滅を繰り返すデジタルカウンターを用いたインスタレーションで知られる美術家の宮島達男。時間や生死といった根源的なテーマを追い求め、1988年のヴェネチア・ビエンナーレ「アペルト88」でデジタルカウンターの初期作を発表して以降、世界的な注目を集めてきた。

元々は東京藝術大学で油画を専攻し、初期は「自然と人為」をテーマに路上でのゲリラ的なパフォーマンスアートに取り組んだという宮島。そこから30年以上にわたる制作活動の中で、長崎で被爆したものの奇跡的に生き残った一本の柿の木から生まれた苗木を世界中の子どもたちに手渡し、アートとして表現しながら育ててもらう「時の蘇生・柿の木プロジェクト」や、直島の本村地区の古い家屋全体を島民とともに作品化する家プロジェクト「角屋」など、参加型のアートにも力を入れている。

直近では、1989年から2010年までの国内外のアートに焦点を当てた国立新美術館の展覧会「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」(2025年) に作品を出展するほか、東日本大震災で被災した福島県双葉郡での美術館建設に向けて奔走中だ。変わりゆく時代とともに拡張してきた作品の意義や、幅広い活動を貫く3つのテーゼについて話を聞いた。

数字の明滅が示すもの。宮島達男が見つめる生死と変化

Art

ーデジタルカウンターの作品以前を遡ると、宮島さんの活動は学生時代のパフォーマンスアートからスタートしていますが、それらの初期作品は現在のスタイルにどのように通じていますか。

最初のパフォーマンスは、路上で突然大声を上げ、周りの人が驚いて離れていくという反応を記録に収めるというものでした。もう一つ《Rain》というパフォーマンスは、夕立が降りそうな頃に街に出て、路上で寝て、しばらく雨に打たれてから起き上がる。雨に濡れたところと濡れていないところを作り、路面に人型を浮かび上がらせるというものでした。

これら初期作品のテーマは「自然と人為」であり、自分にとって自然とは他者、自分以外の人間はすべて自然であると捉えていました。自然に対して自分がどのようなアクションができるのか、そのプロセスと反応の記録をずっとやっていましたね。自分が何かアクションを起こすことで、観客や空間に振動や変化を生み出すという点は、現在の作品まで一貫しています。

ー1980年代後半からは「それは変化しつづける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」という3つのテーゼを掲げ、制作がより加速していきますね。初期のテーマである「自然と人為」が種になったのがわかります。3つのテーゼは、どのように言語化されていったのでしょうか。

大学院を出た後、作品を作ってもなかなか評価されず、作家として芽が出ませんでした。まずはオリジナリティの地盤を固めなければいけないと考え、自分が一生をかけて追求したいものは何なのかを、ロゴスで組み立てていきました。感覚ばかりに任せると作品が揺らいでしまうので、最初に関心のある言葉をポンと置き、その言葉に対して感覚的に反応していく手法を取りました。宇宙や人間、生死など、数百もの言葉をすべて並べ、要る・要らないと絞ったり、抽象化したりを繰り返し、最後に残った3つでした。

作家人生で一番嬉しかったのは、この3つのテーゼが見つかったこと。一生をかけて作品を作っていけると確信したことでした。実際に、40年近く経ってもいまだに追求し足りないものであり、自分の作家活動そのものです。時間や肉体に限りがあるなかで、毎日制作してたくさんの作品を生み出し、大勢の人に見てもらいたいと思っても、このテーゼは全然間に合わないんですよ。一生かけても納得できるところには届かないような果てしなさがあります。

ーこれら3つの循環を体感するようなアートの原体験はありましたか?

3つのテーゼを表現できる素材を探していた時に、秋葉原の電気街でデジタルカウンターに出会い、直感的に「これだ」と。そう確信してからは、自分自身で回路を作ったり改造したり…。オリジナルのデジタルカウンターを用いた自分のアウトプットから、3つのテーゼが単なる説明ではなく、アートとして成立していく感覚を得ました。

最近の若いアーティストには、美術史の文脈を分析し、安全に確実に成功する表現方法を探している人も多いですが、それでは画期的なブレイクスルーは生まれないんですよ。ブレイクスルーというのは、計画の延長線上にあるものではなく、いきなり出てくる突拍子もないもの。それに文脈が後付けされる形でヒストリーに加わっていくんです。アーティストなんてギャンブルのような偶然性ありきなので、成功したいのであれば銀行員になったほうがいい。だから、文脈は最初から設計せずに、後から読み解く人に委ねるものだと考えています。

ーデジタルカウンターの作品でいうと、2003年から続く代表作の一つ《Death Clock》は参加型で、自分で入力した死亡年月日までのカウントダウンが、自分の顔写真とオーバーラップするというもので、生には限りがあることを強く感じました。

《Death Clock》は死を意識する作品ではありながら、「生のための死」を表現しています。黒澤明監督は、映画『生きる』(1952)で、無為に日々をやり過ごしていた市役所の課長が、癌で余命宣告を受けてから己の生きる意味を求める様を描きました。あの映画のように、人間は死の宣告を受けて初めて、それまでの漫然とした生き方を振り返り、生を謳歌するものなのだと思います。つまり、死を意識することで生が輝いていくのです。

なんとなく豊かで安全な国に生まれ育った私たちは、生きていることが本当は奇跡に近い話だということを忘れがちですが、死までを秒数で刻み、落ちていく時間を見ることで、生きている今の瞬間の大切さに気づけるのではないでしょうか。

ー宮島さんの作家活動がそのような参加型アートへと広がっていった背景には、きっかけとなる出来事があったのでしょうか。

一番大きな変化があったのは、1995年でした。デビューから7年が経ち、世界のアートシーンを飛び回っていた頃ですが、アートワールドは思い描いていた世界とはまったく異なり、ちっとも面白くありませんでした。アートは自由であり、アートワールドは作品について深く語り合えるフィールドだと思っていたのに、実際は、キャリアやステータス、そしてプライスの話題ばかり。ゴージャスなホテルのロビーで、アートのアの字も話さず、投機的で表面的な話題ばかりが行われる現実に絶望してしまいました。

制作のモチベーションが折れていたタイミングで、長崎で被爆したものの奇跡的に残った柿の木と、その苗木を生み出す樹木医に出会いました。「被爆柿の木2世」である苗木は、大きな宿命を背負いながらもキラキラと輝いており、この美しい命を世界の子どもたちに見せてあげたいと思い、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」を始めました。

ー「時の蘇生・柿の木プロジェクト」が、宮島さんのアートへの考え方を根本から変えたのですね。

そうですね。このプロジェクトを通じて世界各地で出会ったたくさんの子どもたちが、植樹式で歌や絵といったさまざまな表現をしてくれたことで救われました。それまでは美術家は専門職であり、美術はその世界を知る者だけが理解できるものと思っていましたが、純粋に表現を楽しむ子どもたちを見て、そうではないと気付けたんです。いい音楽を聴いて涙が出たり、いいアートに出会って鳥肌が立ったりするのは、見る側の心の中にあるアートが、アートワークによって引き出されるから。すべての人のなかにアートはあり、アーティストはたまたまそれを上手に表現できた人に過ぎないという“Art in You”の考え方が生まれました。このプロジェクトに出会っていなければ、作家はとっくにやめていたでしょうね。

ー“Art in You”という考え方は、その後の作品にどのような影響を与えましたか。

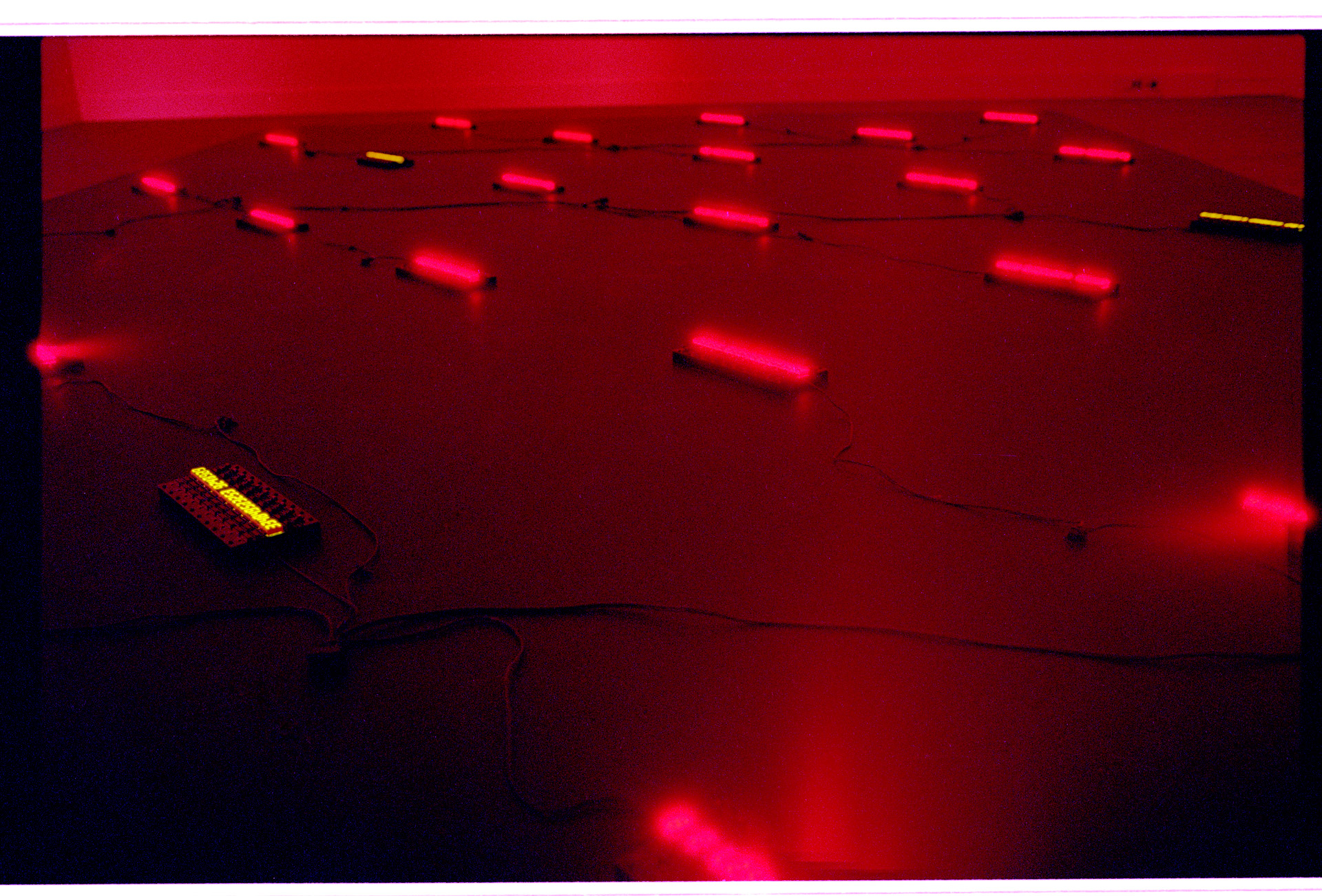

それまでは美術家として自分一人で完璧な世界をつくり上げなくてはいけないというイメージがありましたが、95年以降は、見てくれる人を巻き込んで一緒につくっていこうというコラボレーションやコレクティブの考え方が強くなりました。98年の”Sea of Time ’98 “は、直島で125人の島民の皆さんと一緒につくった作品ですし、99年のベネチア・ビエンナーレ日本館代表として制作した《Mega Death》も、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」とセットで展示しました。

──今回、「時代のプリズム」展に出展された《Slash》(1990)は、どのような作品ですか。

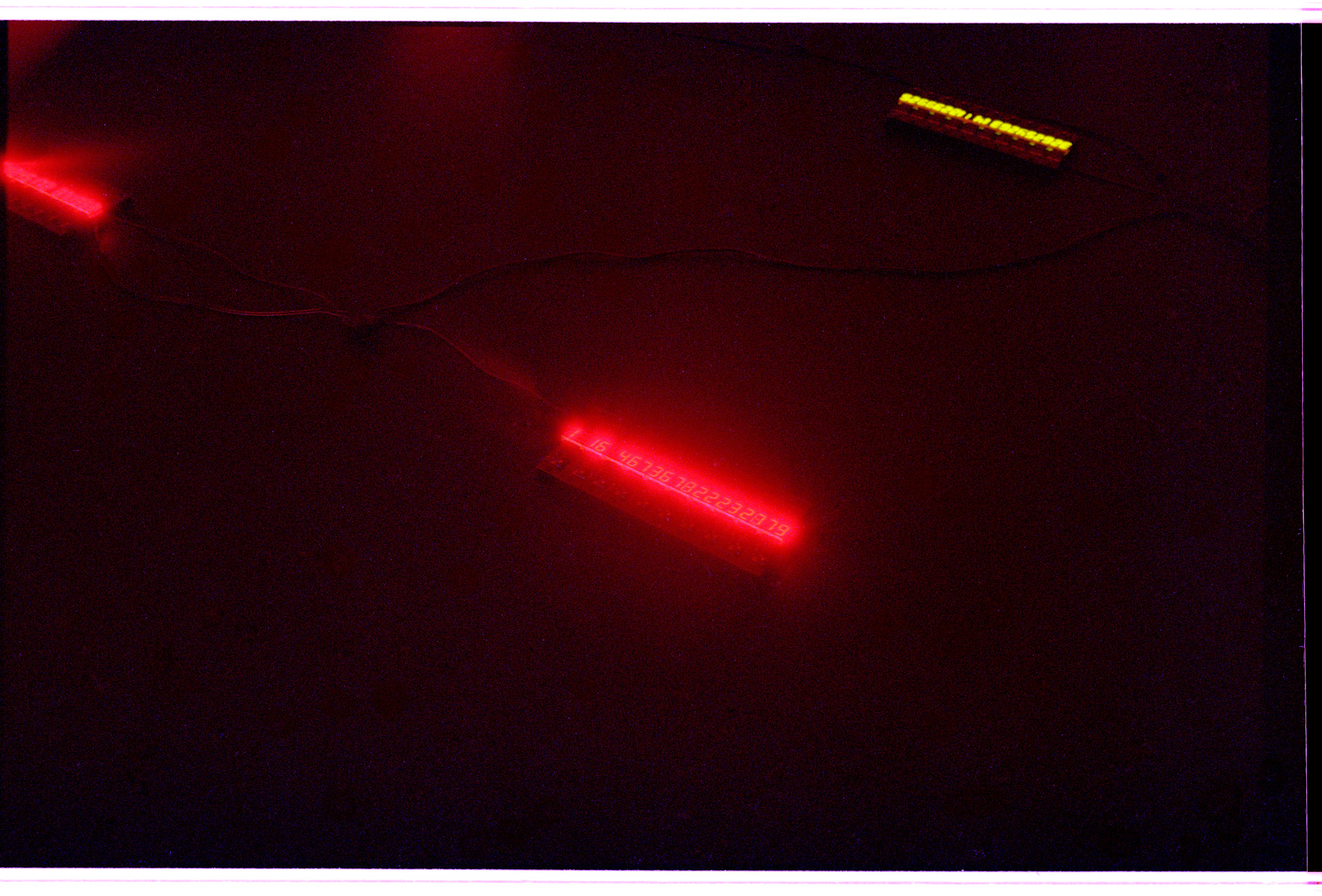

《Slash》では赤と緑の数字が斜めに並び、それぞれ異なるスピードで1から9まで点滅します。0だけは現れず、暗転する瞬間が「死」を示します。無機質に見える数字の光ですが、明滅を通じて永遠に続く時間の流れや、生と死を繰り返す人間の営みを体現しています。

「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」 国立新美術館 2025年 展示風景

──最後に、今後の展望について聞かせてください。

今最優先で取り組んでいるのは、約9年前から続く「時の海 – 東北」プロジェクトです。2011年の東日本大震災の記憶の継承と未来の創造拠点として、海の見える福島県の富岡町に《Sea of Time – TOHOKU》という作品を恒久設置する美術館の建設を予定しています。富岡は第一原発と第二原発の中間地点で、今も廃炉作業が続きながらも、人々が帰り始めているという様々な状況が混在する場所です。震災から3年ほど経った頃、まるでそのことがなかったかのように消費社会が戻ってきている東京と、未だに避難生活をしている被災地とのギャップが凄まじく、当時の反省が2年ほどで消え去ってしまうことへの悲しみや虚しさを抱きました。

このプロジェクトは、たくさんの犠牲者の鎮魂と震災の記憶の継承、そして、東北の未来を共につくることを願い、建築家の田根剛さんとグラフィックデザイナーの長嶋りかこさんをはじめ、東北に想いを寄せる約3,000人の人々と協働しています。この「時の海 – 東北」プロジェクトが、多くの人にとって震災を振り返る気づきの場になることを願います。