加藤泉の絵と着物──アートと工芸、モードの交差点で

izumi kato

photography: chikashi suzuki

interview & text: akiko ichikawa

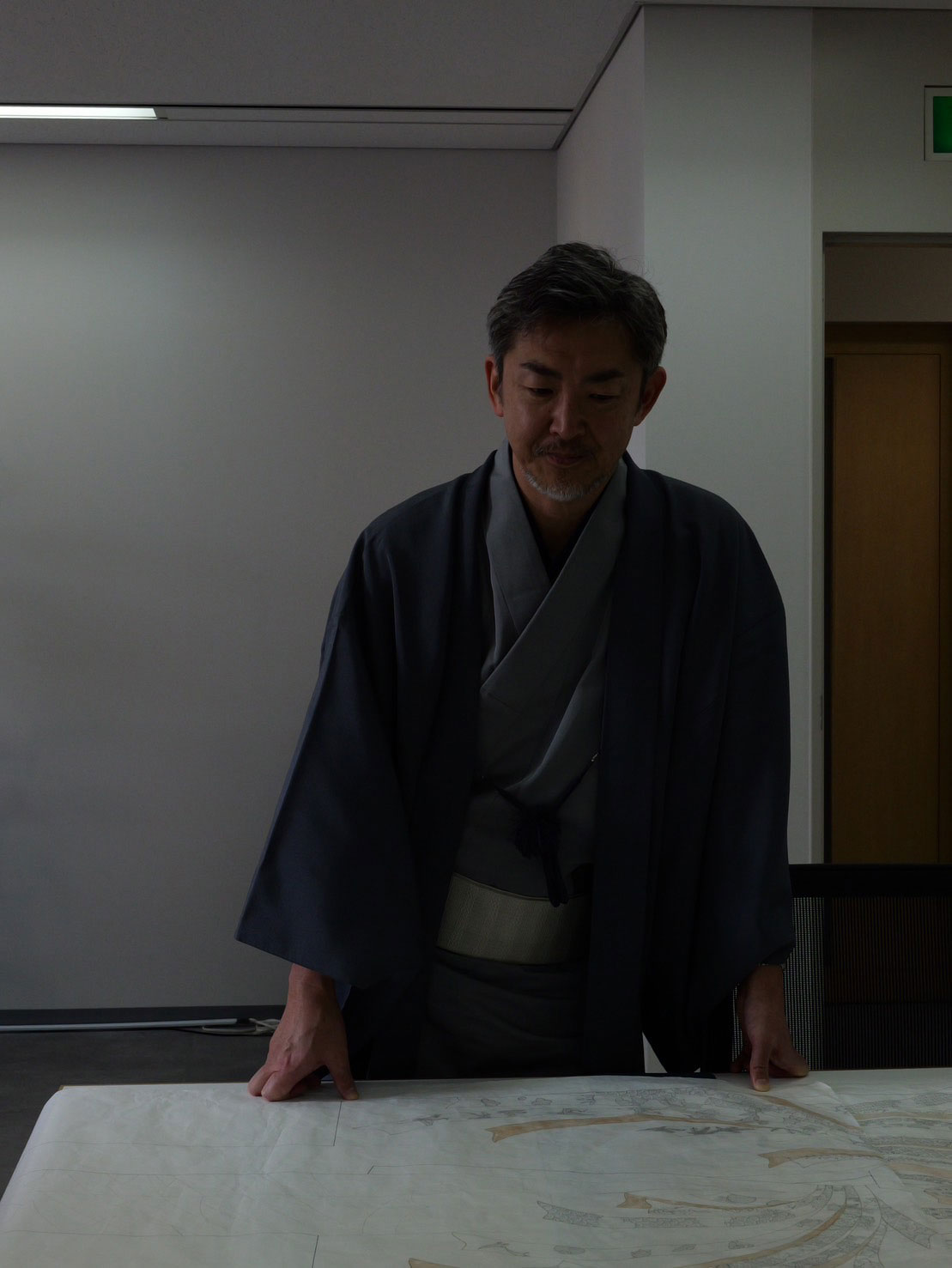

2025年は現代美術家・加藤泉にとってはもっとも多忙な1年となりそうだ。アーティストとして生きる、と覚悟を決めて四半世紀。今年2月末から開催が始まった京友禅の老舗・千總とのコラボレーション展「絵と着物」に際してインタビューを行った。1555年に創業した千總は今年470周年。まずはこの壮大なスケールの歴史において衣装文化を紡いできた日本の“ラグジュアリーブランド”との協業の経緯から話をスタートしよう。

加藤泉の絵と着物──アートと工芸、モードの交差点で

Art

—昨今、ファッションブランドが現代美術のアーティストをフィーチャーする例が増えています。ブランドの使命として春夏/秋冬と最低年に2回はコレクションを発表するという商業的なサイクルの中、インスピレーションとしてアートが消費されすぎているのではないか?という懸念も。千總はいわゆる一般的なファッションブランドとは異なりますが、今回、一緒に作品を作ってみていかがでしたか?

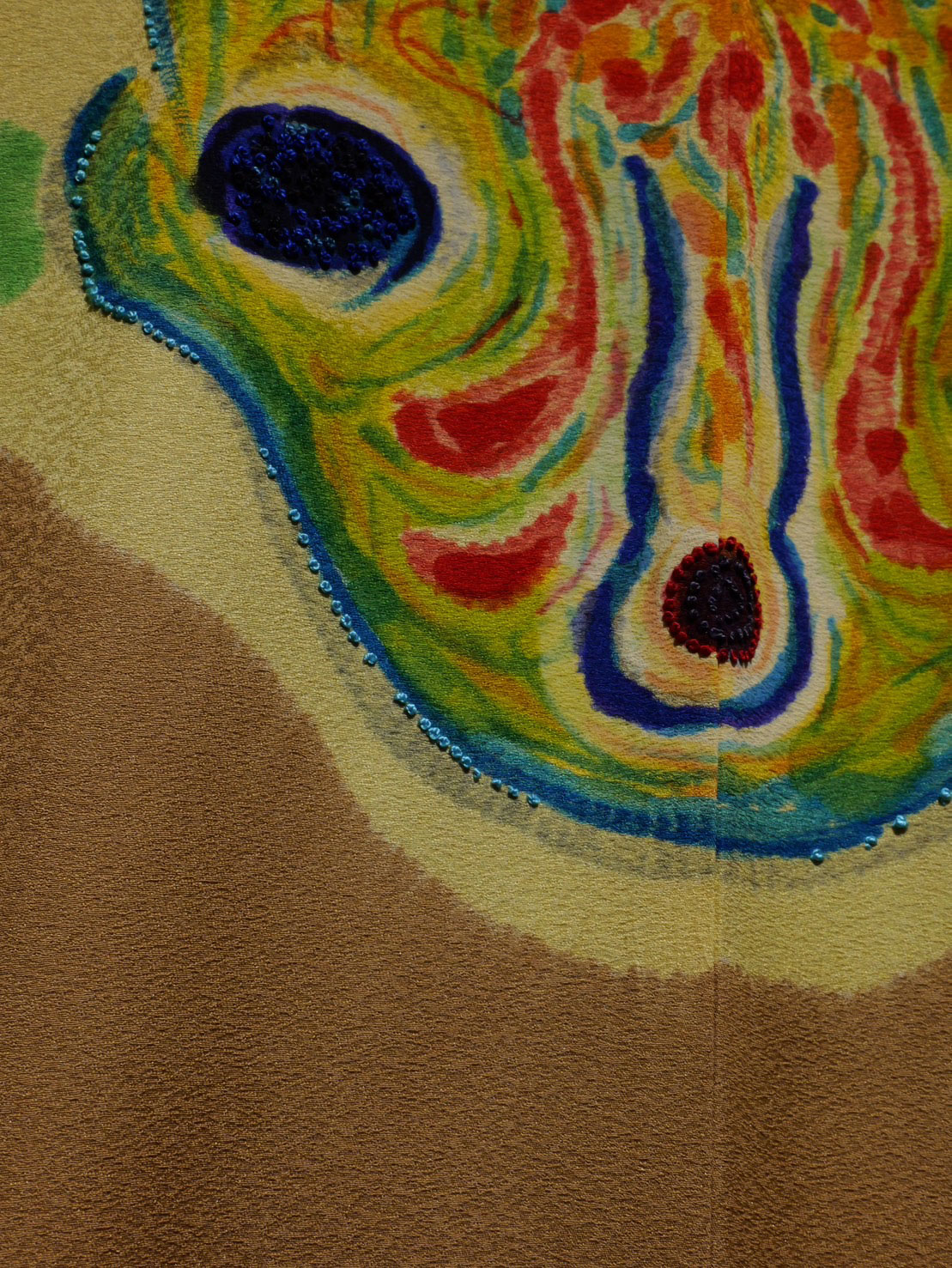

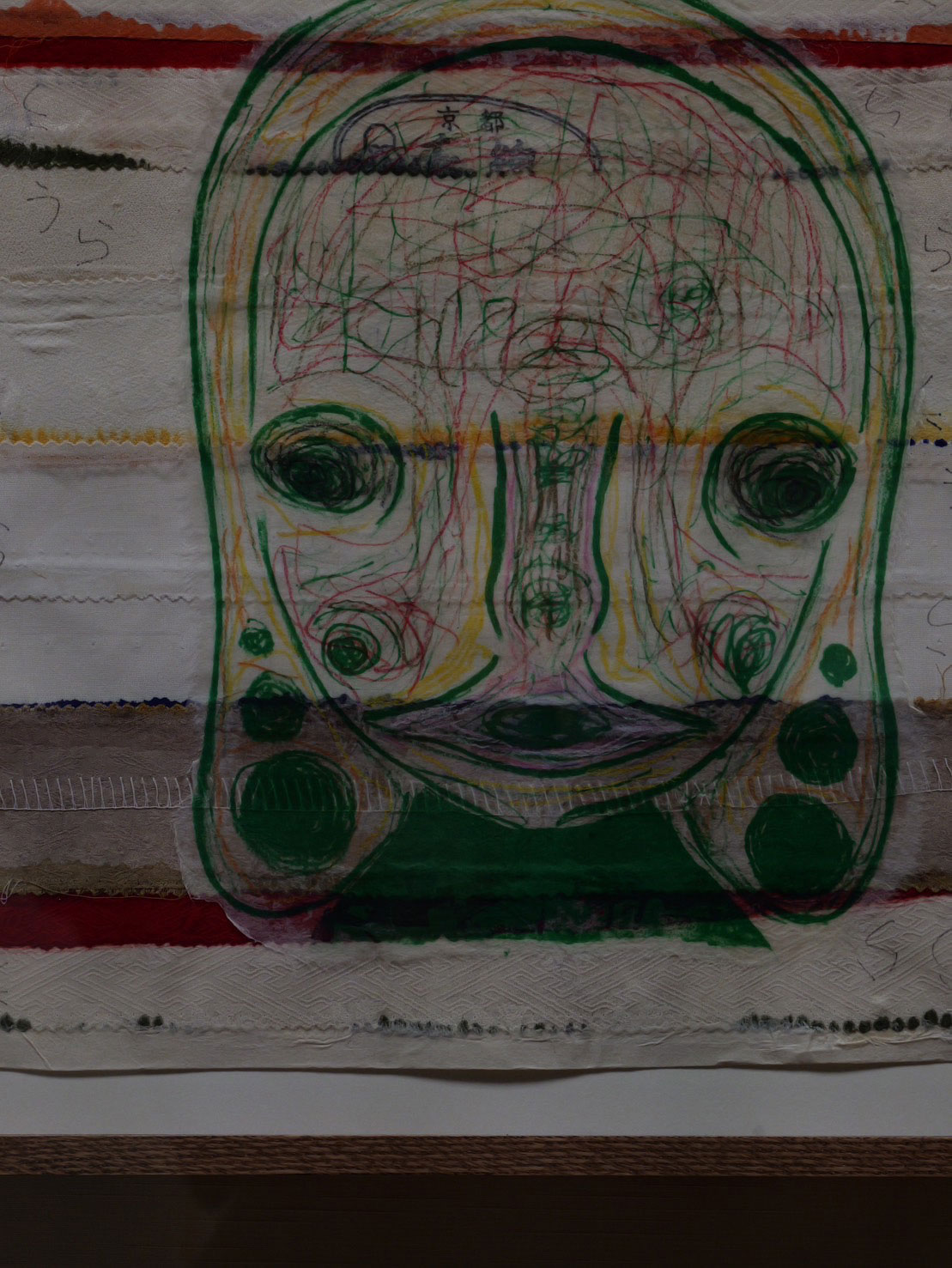

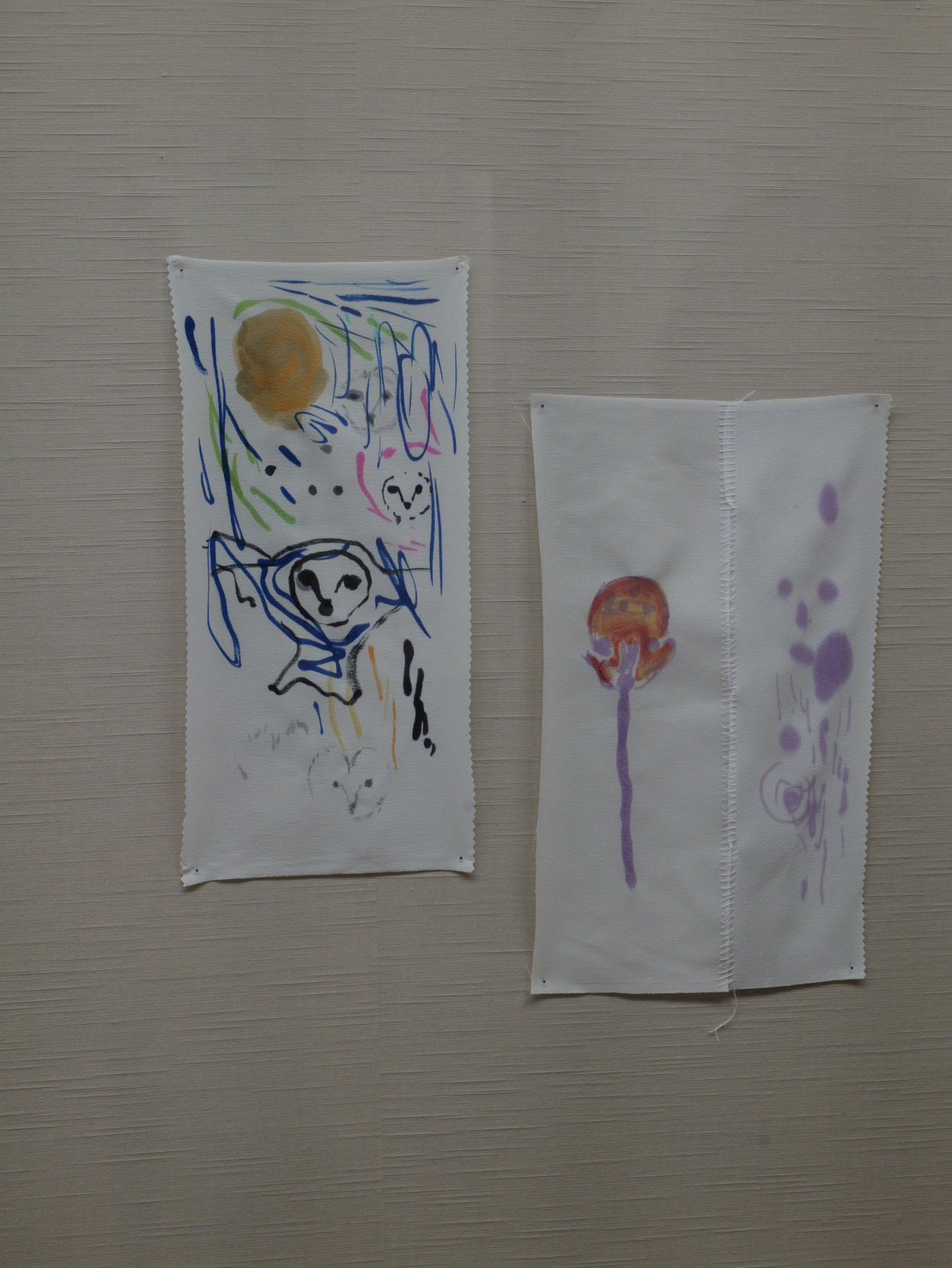

今回の企画は単なるコラボというよりは、本当に一緒に作品を作っている感じでしたね。着物の形をしているものに絵を描いたというか。

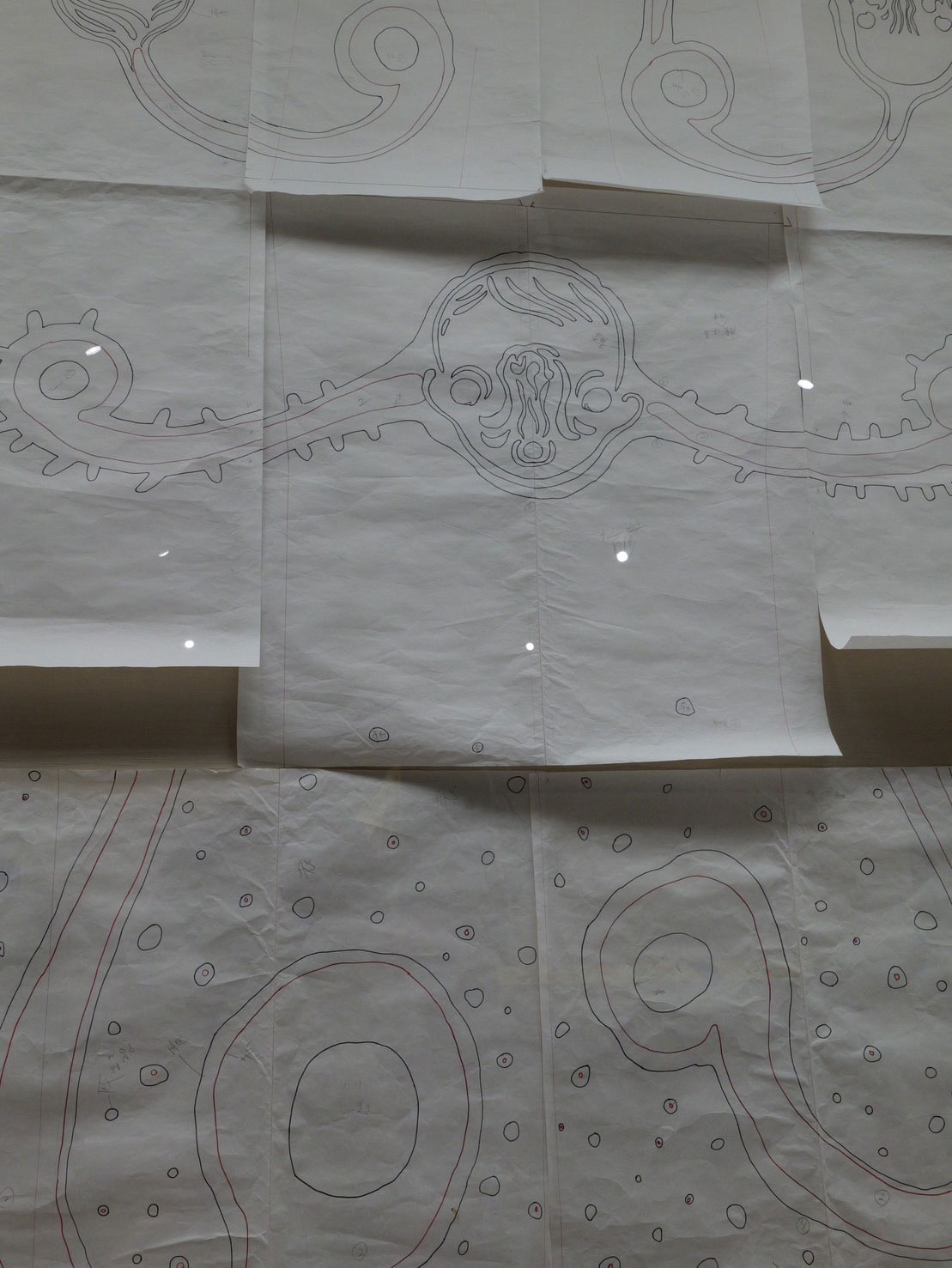

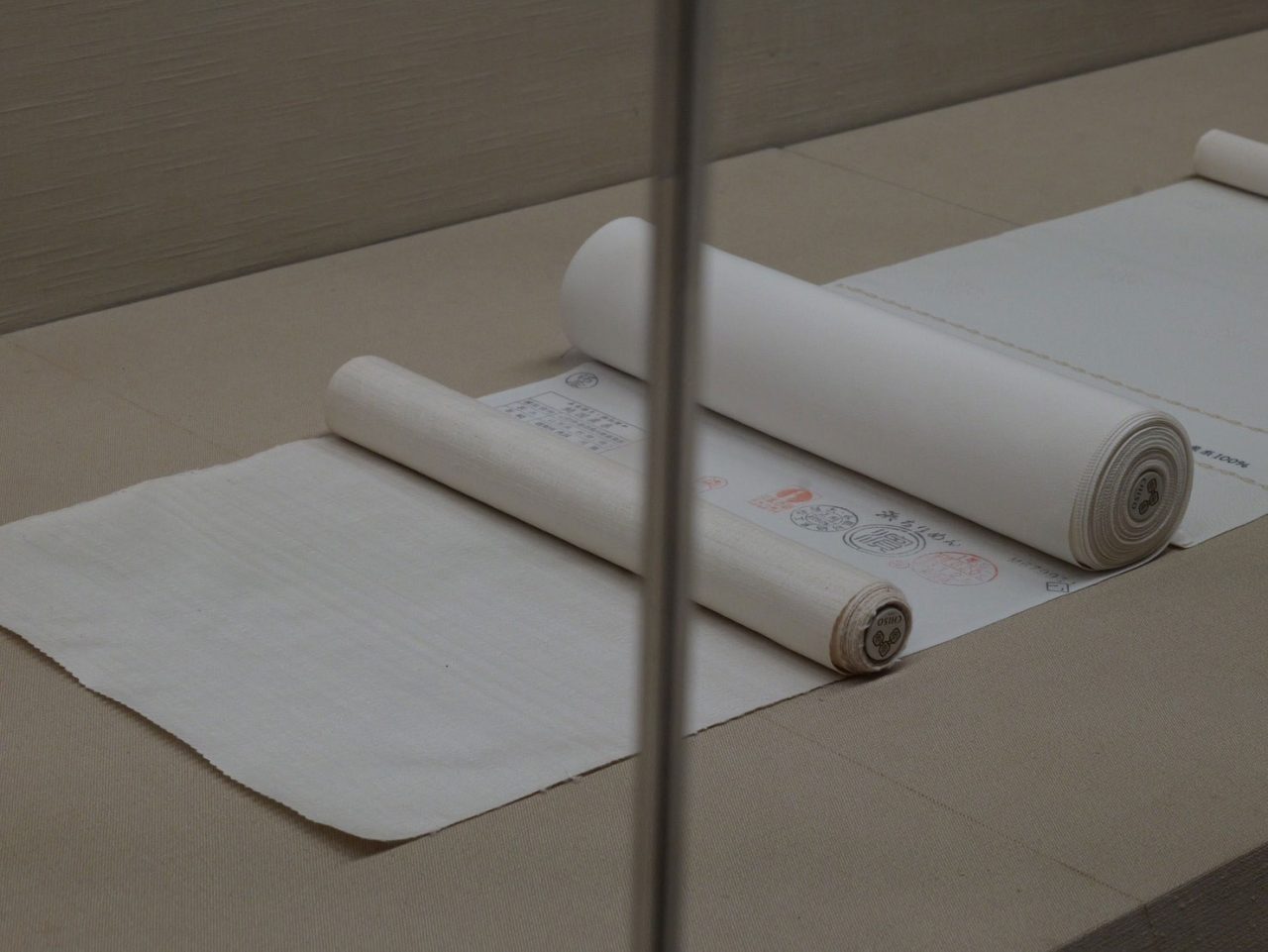

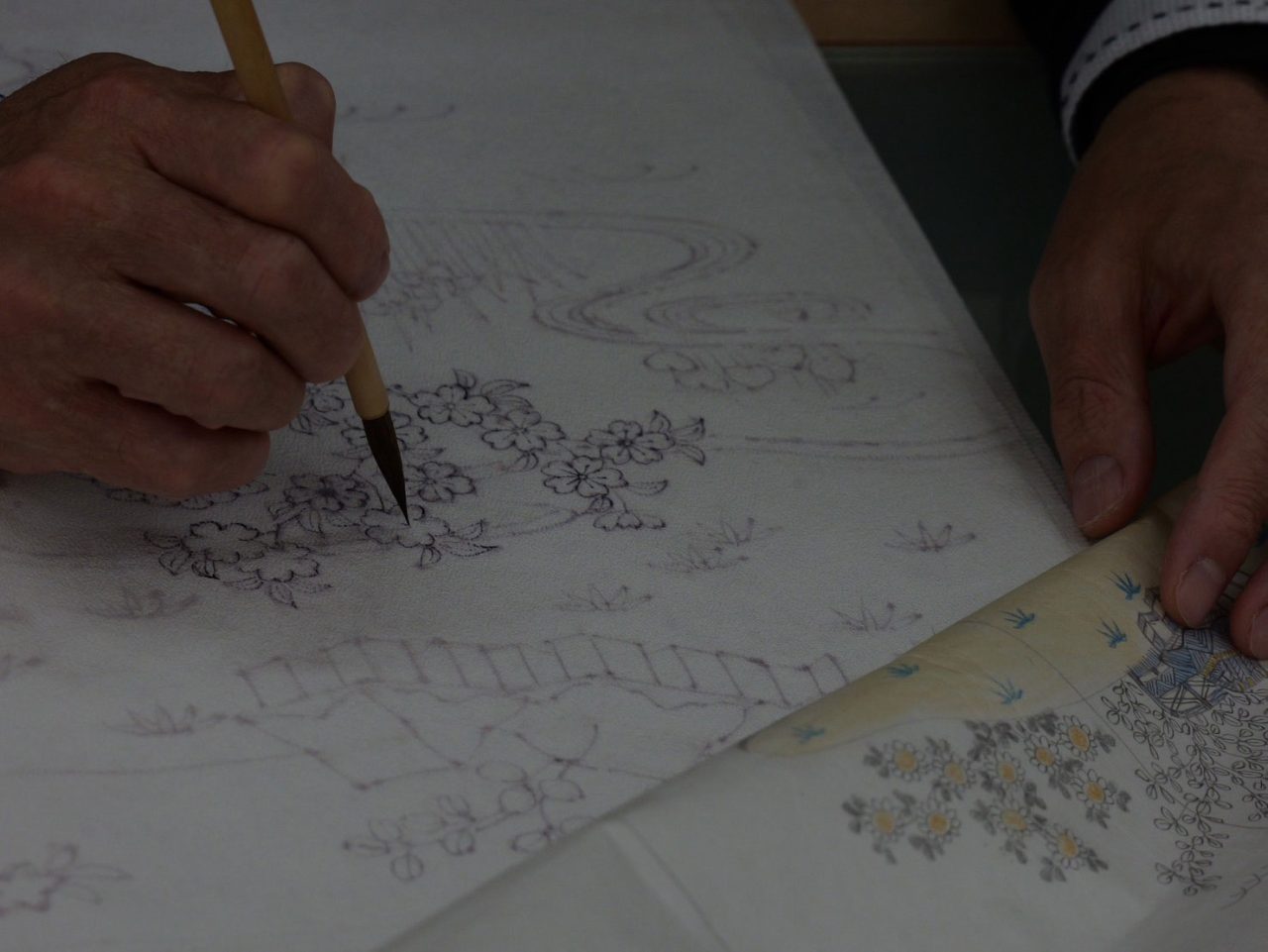

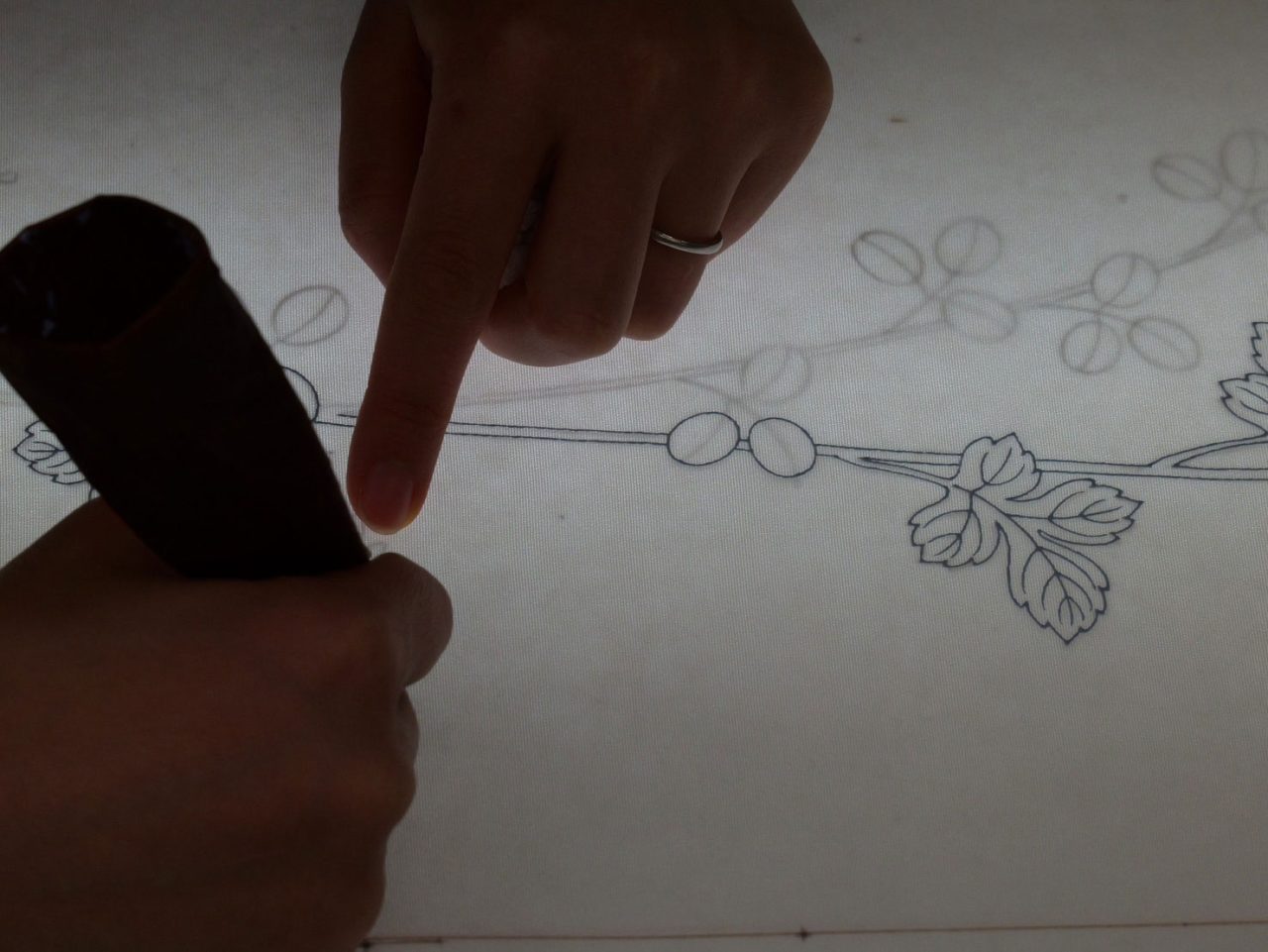

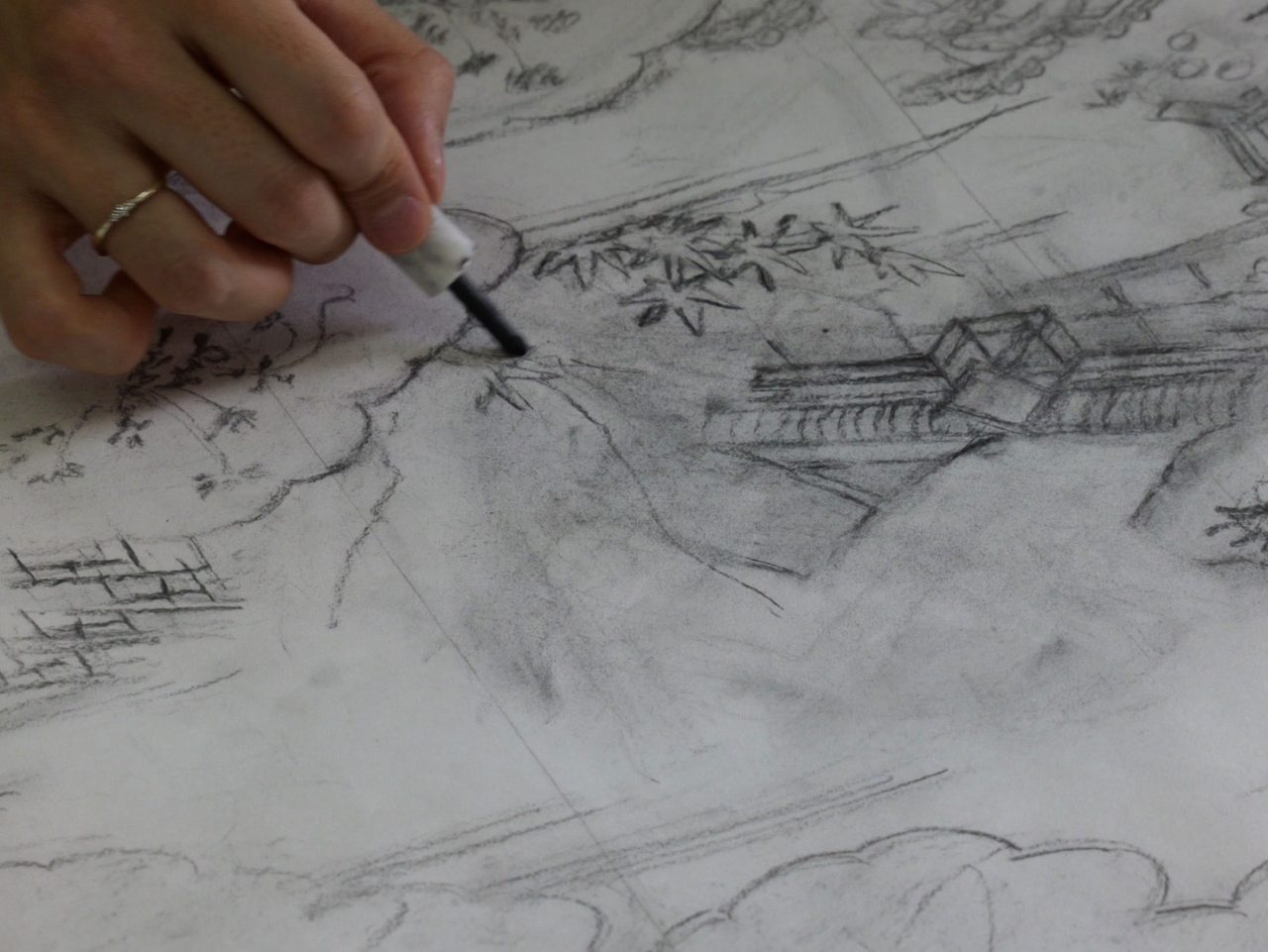

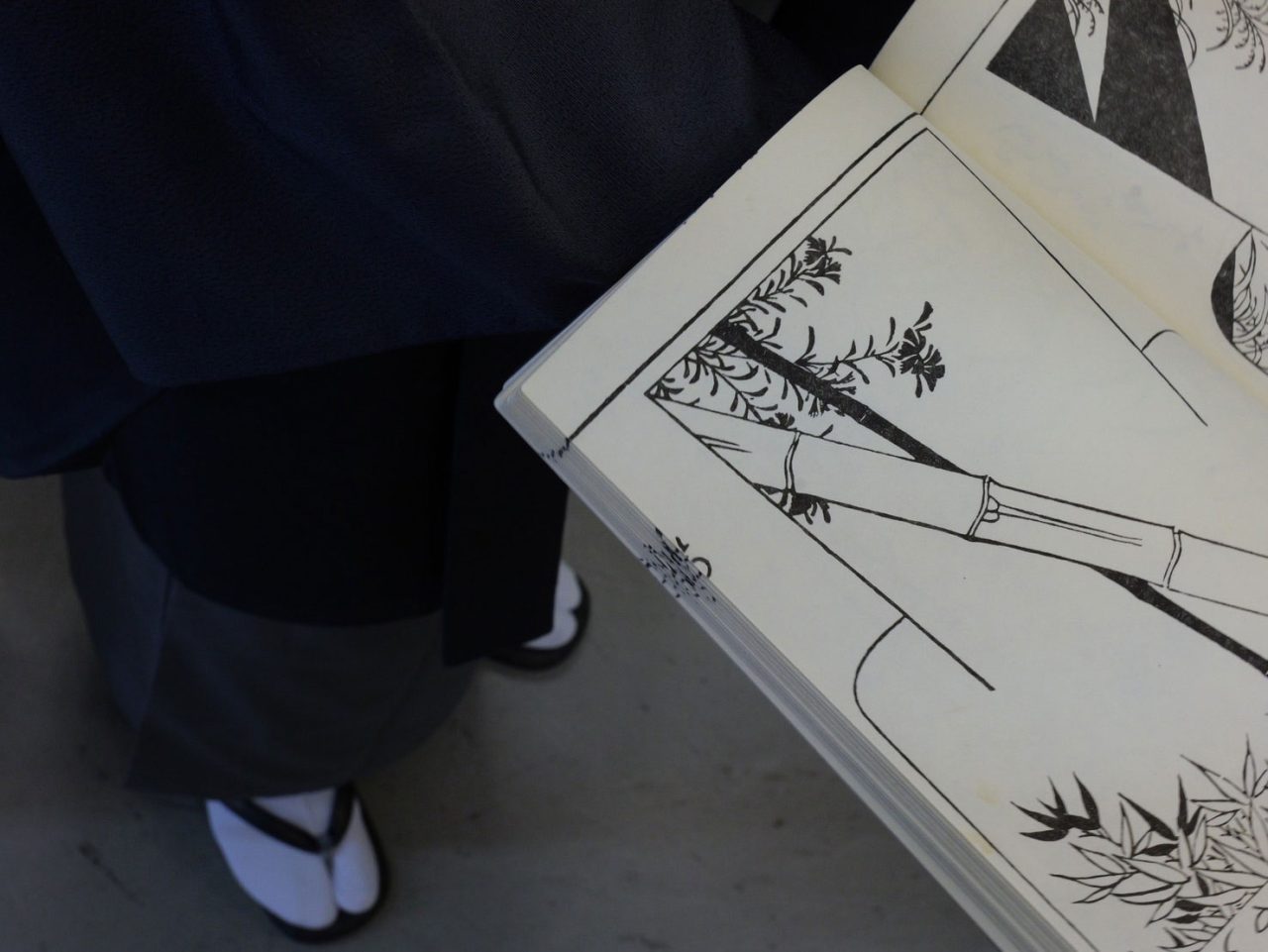

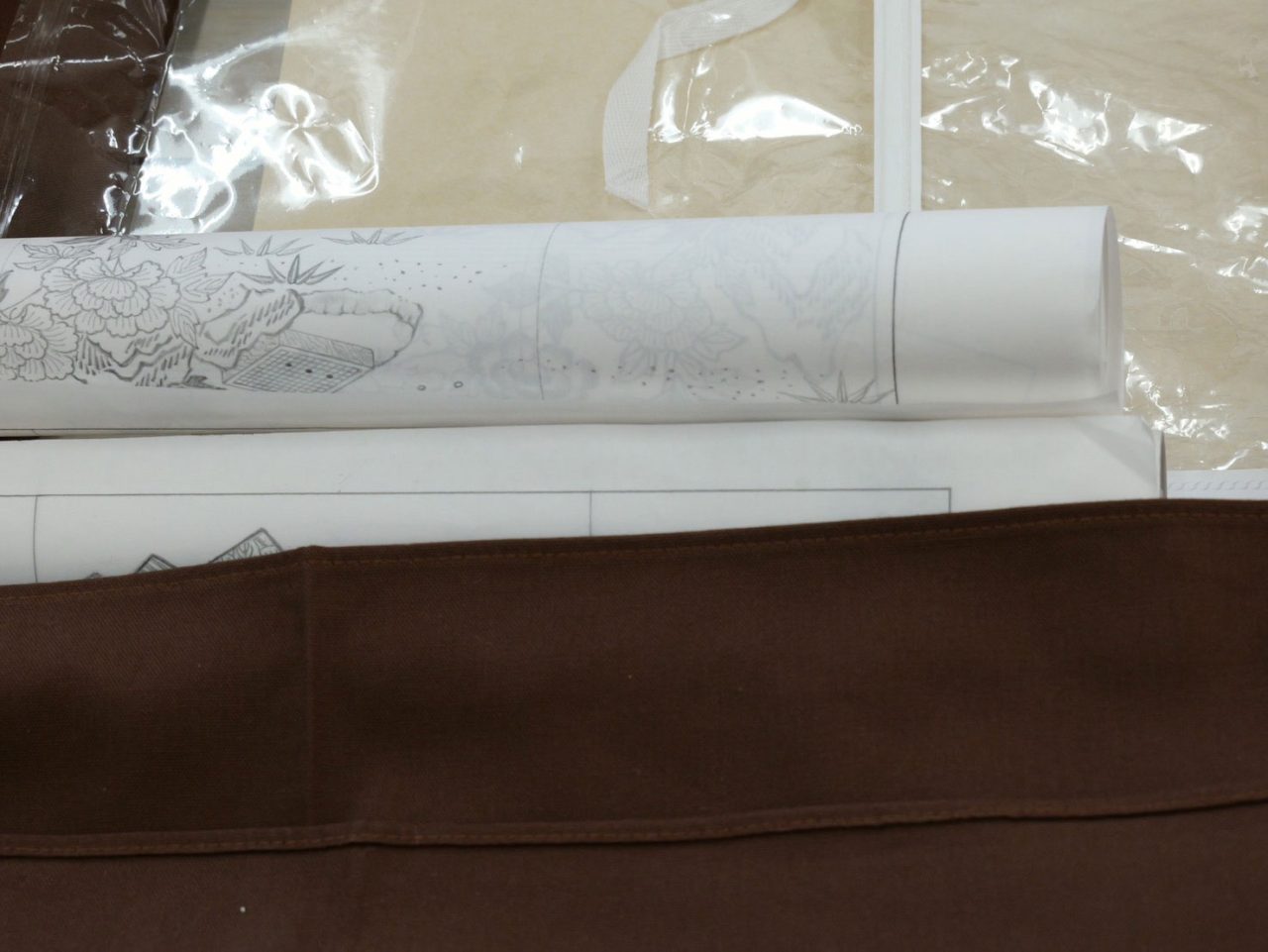

—展覧会では着物として仕立てられる前、1枚の布としての状態でも展示されています。1着の着物を仕立てるために必要な布=一反とは幅約40cm、長約12m(三丈)。洋服は立体裁断のパターンなので余剰な布が必要ですが、着物は1枚の布を無駄なく使って仕立てられている。それを視覚的に見て理解することって、日本人の私たちでもあまりなかったことじゃないか、と思うんです。1枚の布に加藤さんの“絵”が配されている様子は至極アート的にも見えました。

変形キャンバス、みたいな。確かに、洋服よりは絵に近いかもね。多分、洋服とのコラボだったら画像を渡して終わり、だったかもしれない。

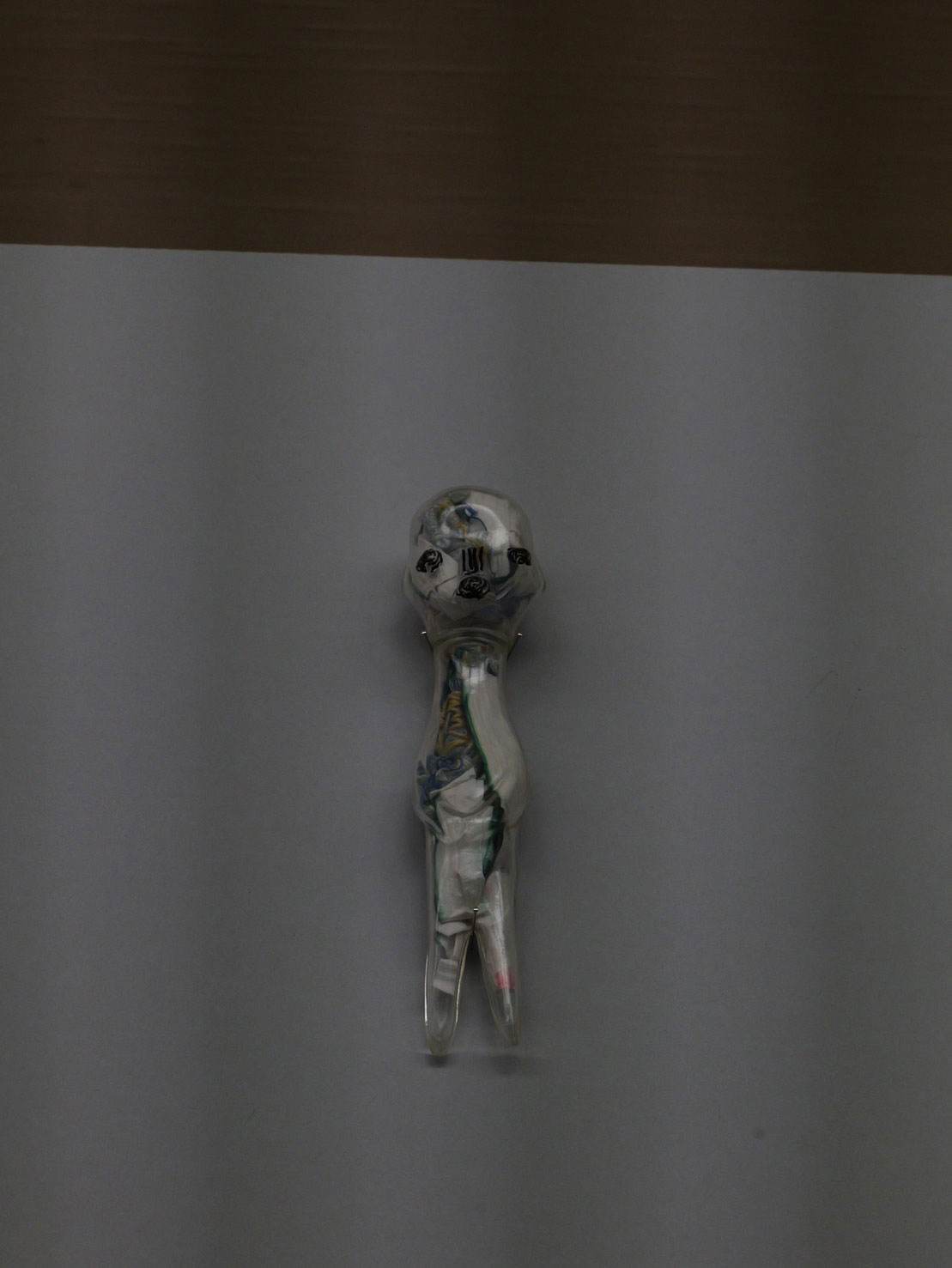

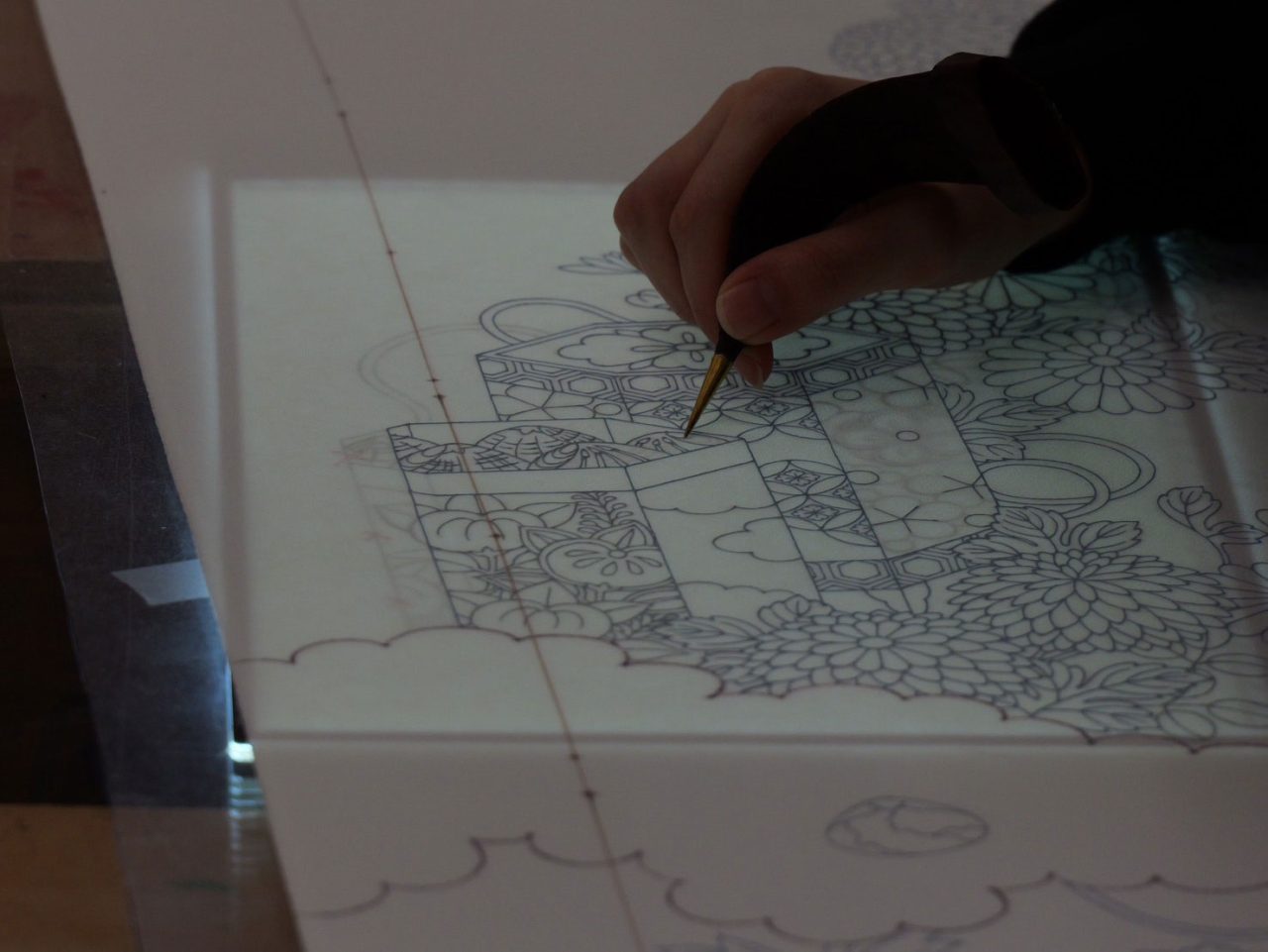

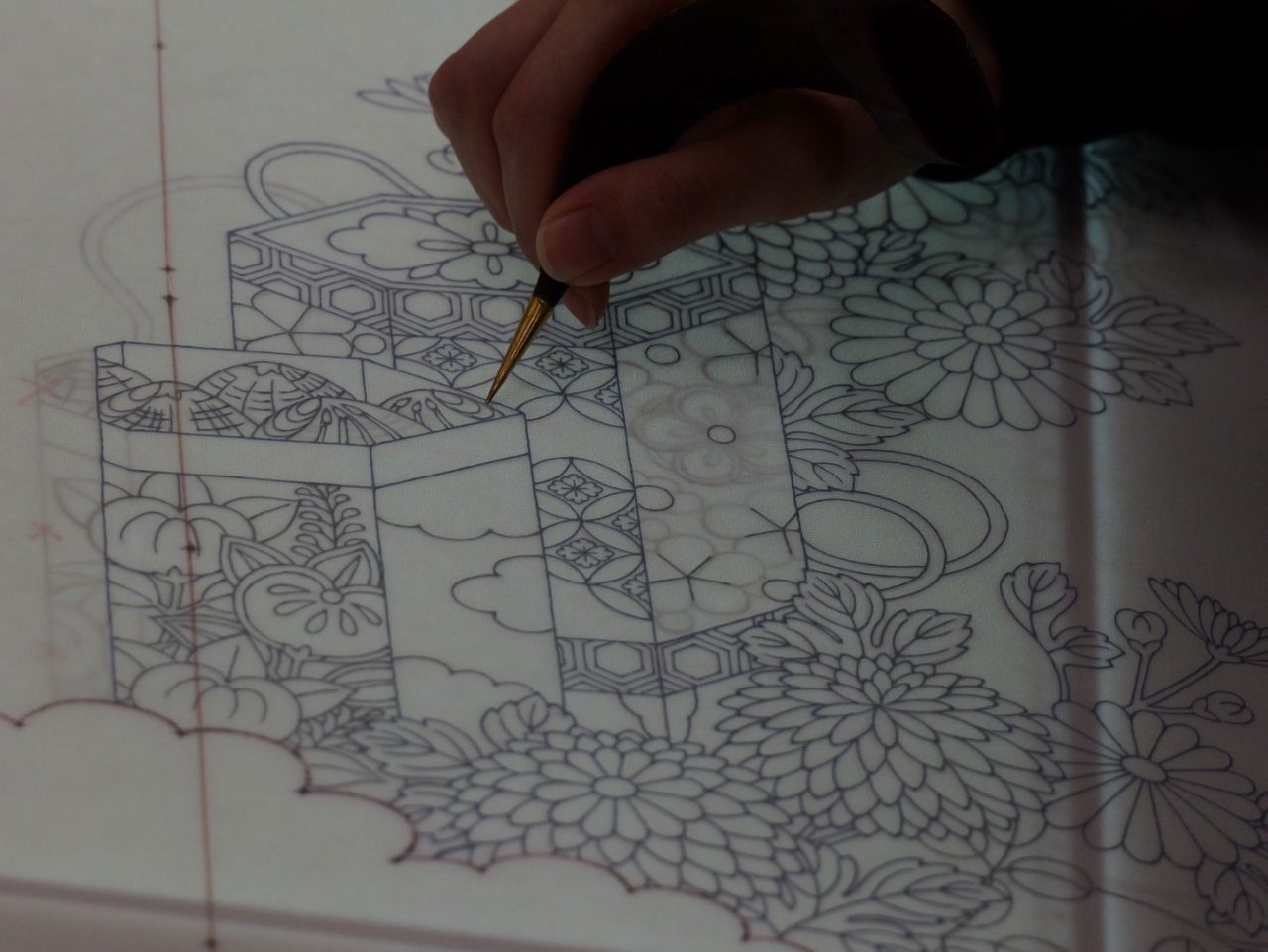

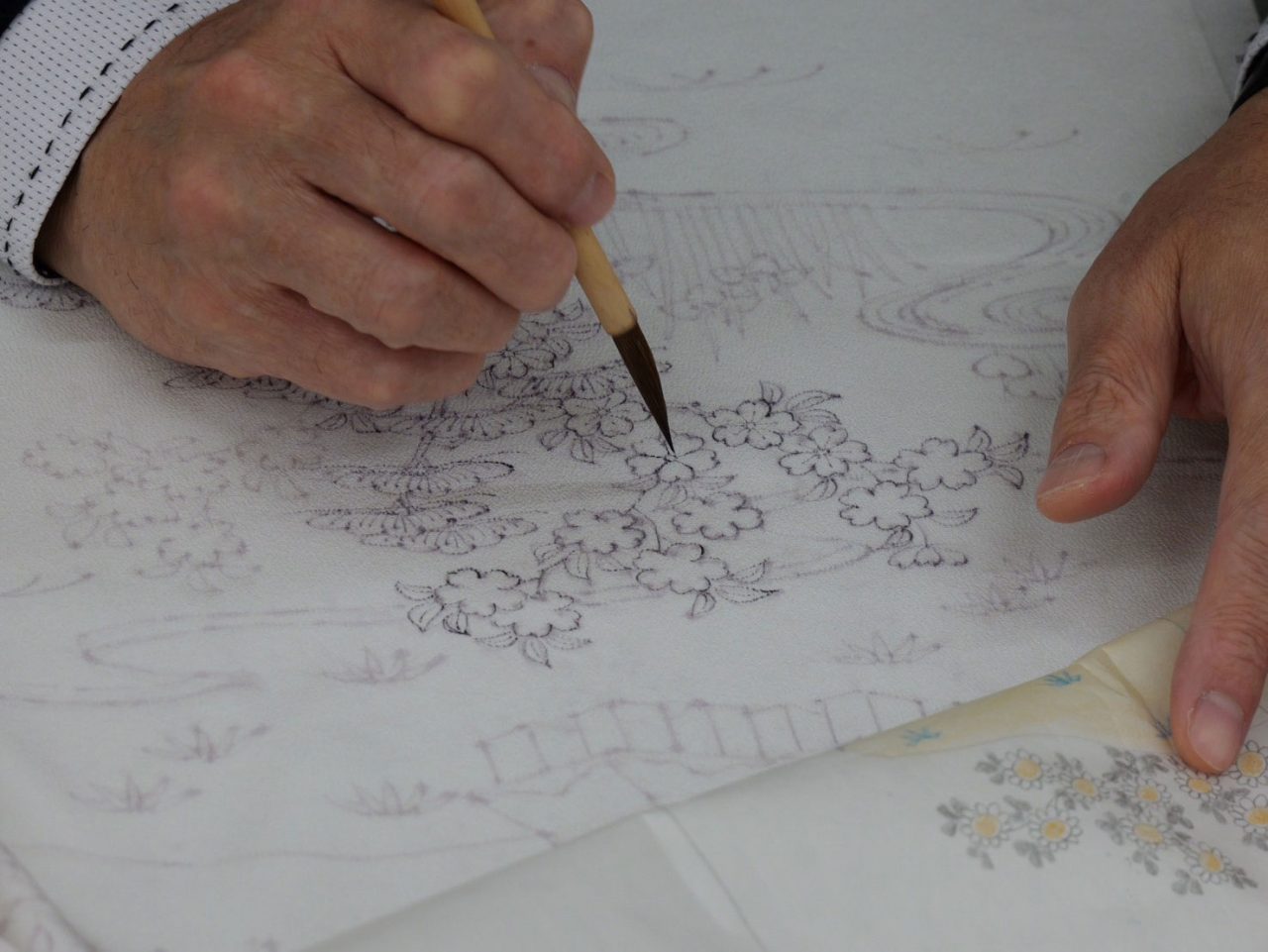

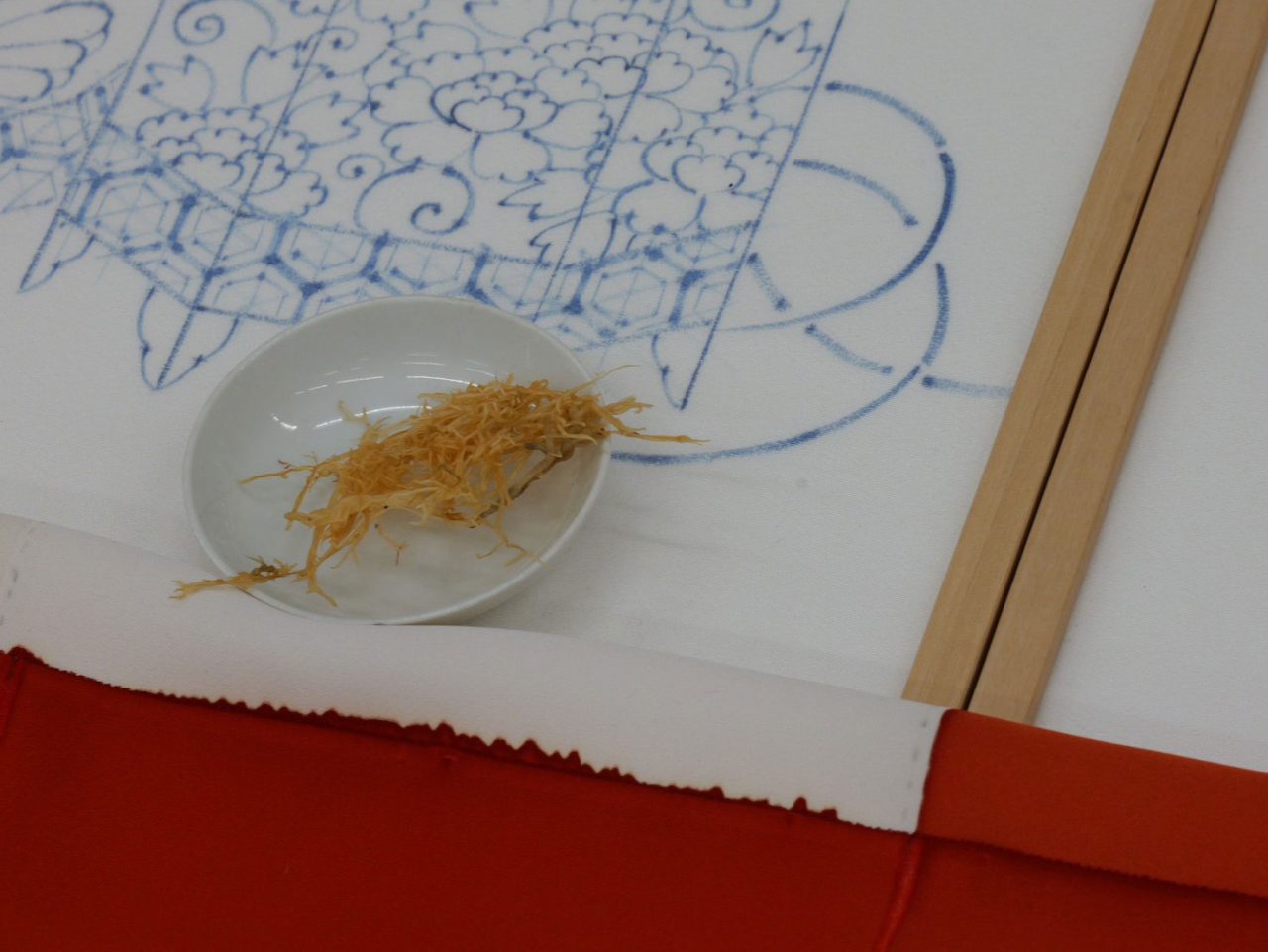

—実際加藤さんが京都の千總本社にある工房に出かけて行って、着物職人さんとのやり取りの中で、実際に筆を持って着物の生地に「人型(ひとがた)」という絵を描く、という行為は特別ですよね。千總の長い歴史の中でも職人以外が着物に直接筆を入れるというのは極めて異例だったとか。

やっぱりいろんなコミュニケーションがあって、お互いの仕事にリスペクトがあったからこそできたと思う。ブランド側が加藤の作品を使ったら面白いね、とか、単にお金儲けのため、とかだったらできないことですね。

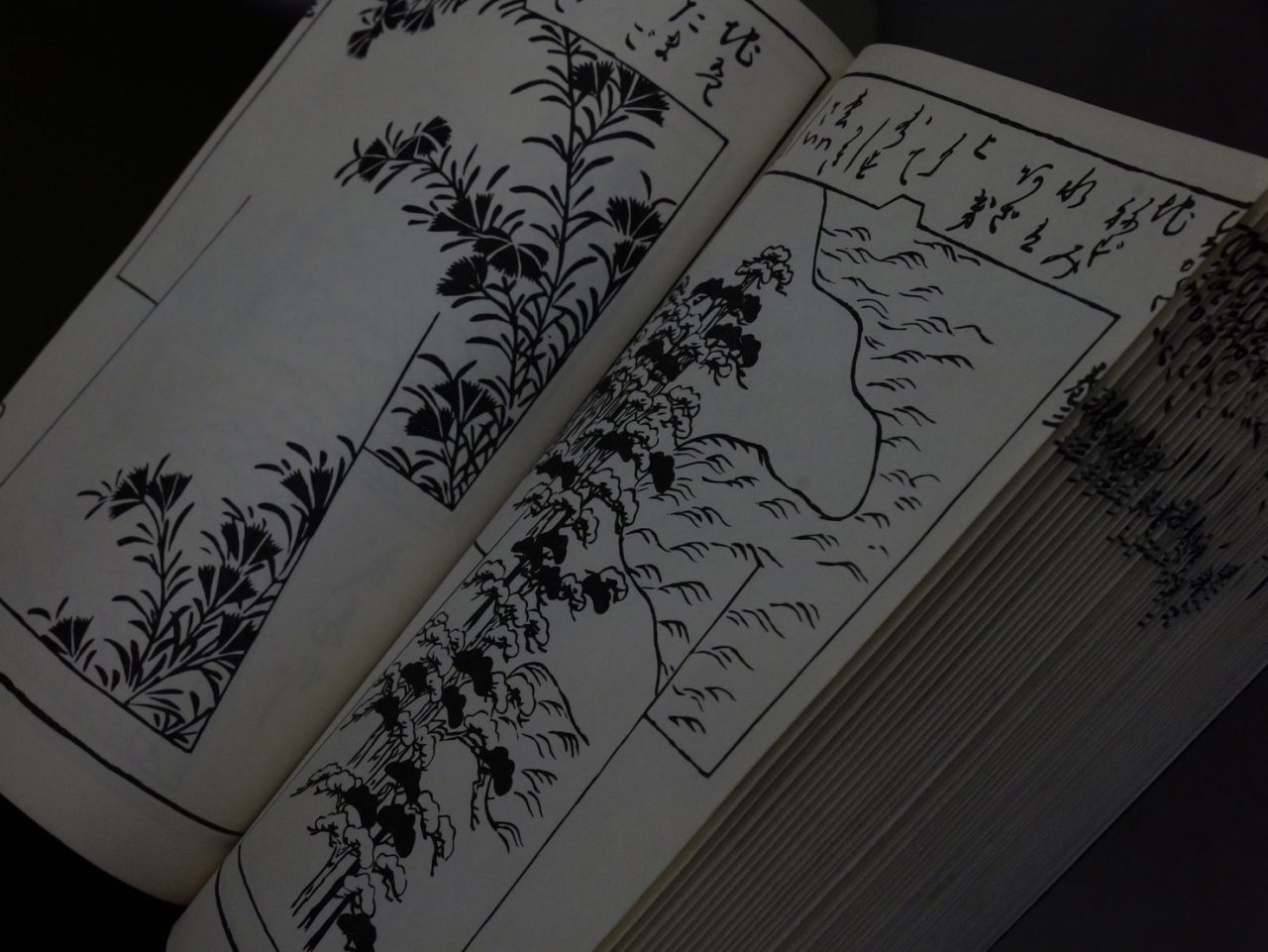

—4月に東京国立博物館で始まった「浮世絵現代」(6月15日まで)で展示された浮世絵の作品、そして2023年には佐賀県伊万里の畑萬陶苑で焼き物への絵付けもされています。着物も含め、近年さまざまな日本の伝統工芸の職人さんたちと関わられてきて、どんな感想を持たれましたか?

職人さんたちはそれぞれ特殊な能力を持っていて、ひとり一人役割が全然違う。千總に限らず、やっぱり日本の職人さんたちはある種の変態というか、海外の人だったら絶対やらないような、本当はもっと合理的にできるかもしれないようなことでも、自分の技術でやろうとする、その四苦八苦というか試行錯誤の様子がものに表れていて、そこが機械で作ったものとは全く違う特色になっていると思います。作っている人の思考とか、指導している人の思想、そのこだわりとか執着みたいなものが、念として入っていて、そこがアートに近いかもしれないですね。職人さんたちの技術はどれも代わりが効かないところが面白いと思います。

—工芸の分野だと歴史的には個人名は出さずに技術が継承されていくことが多いですが、アートとなると違いますよね。

たぶん役割が違う。職人さんは技術を追求する人たちだけど、俺たちは思想に重きを置いている。どっちもクリエーティブなことをやっているんだけど、仕事の種類が全然違います。簡単にいうと、俺たちアーティストはゴミみたいなものでも価値をつけるような仕事だけど、職人さんは最初から価値がある技術として仕事をしている。アーティストはなんの根拠もなく、なんの価値もないかもしれないことをやっているわけです。でも共通しているのはモチベーションがないとできないところ。

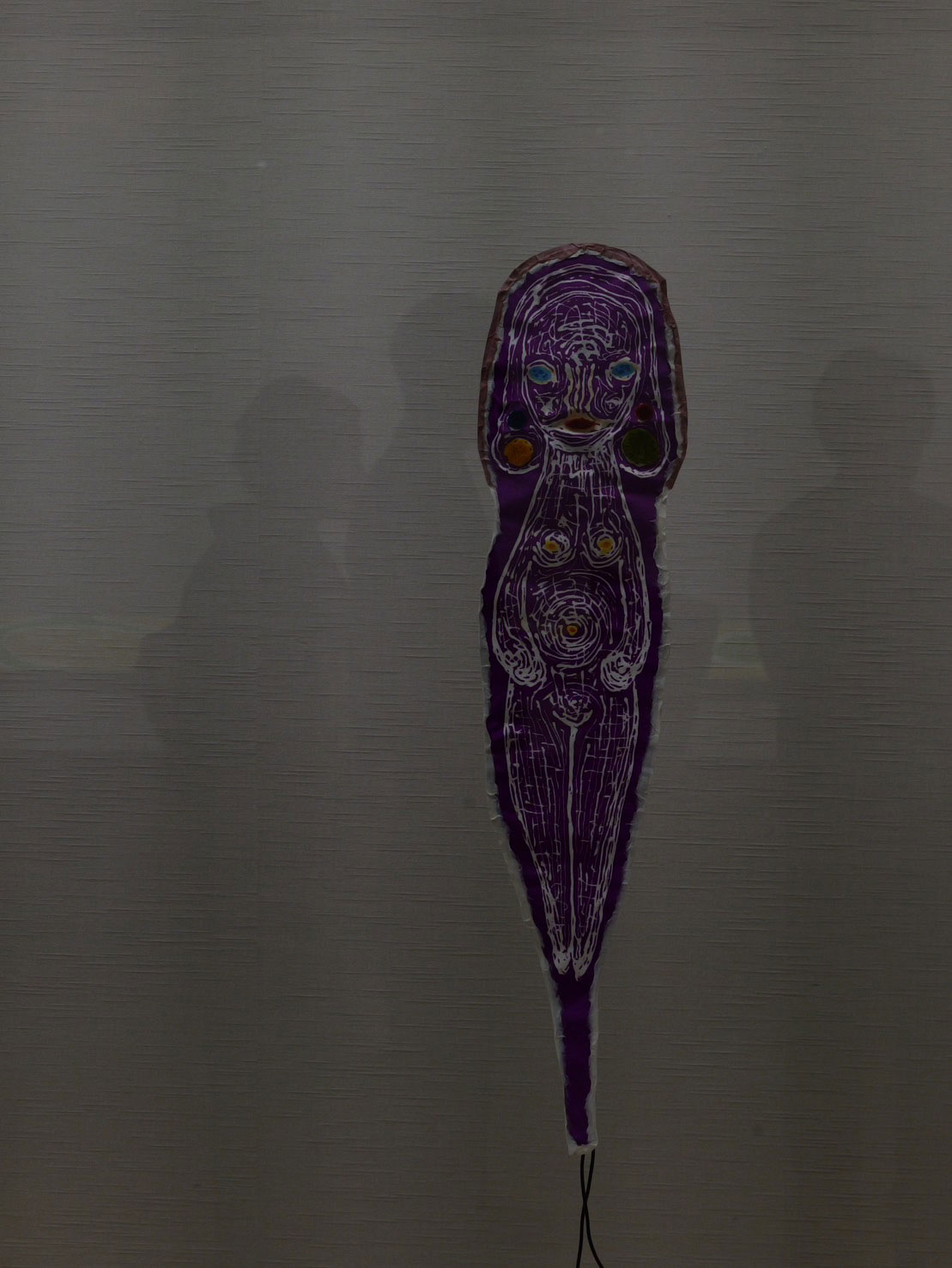

—作品において「人型」というメインのモチーフはずっと継続していらっしゃいますが、進化や変化はしているのでしょうか?

記号的なところ、目と鼻とかの形はずっと変わらない。大雑把な作りは同じでも、1個1個は全部違う。すごく具体的な人の顔とか髪型とか描いてみようかな、と思うこともあるけど、いい絵にはならないだろう、とやるまでもなく分かっちゃうから。必要があれば、人型も変えていいんだけど、変える部分とずっと変わらない部分、そこのジャッジをちゃんとするのが大事と思っています。

—加藤さんの作品は、キャンバスでも2つのパーツに分かれていて人型に魚など他の生物がくっついていたり、彫刻とプラモデルが合体していたり、ひとつの作品の中でも2つの要素が混じり合っていますよね。いつもどこかにコラボレーション的な性質があるようにも思えます。

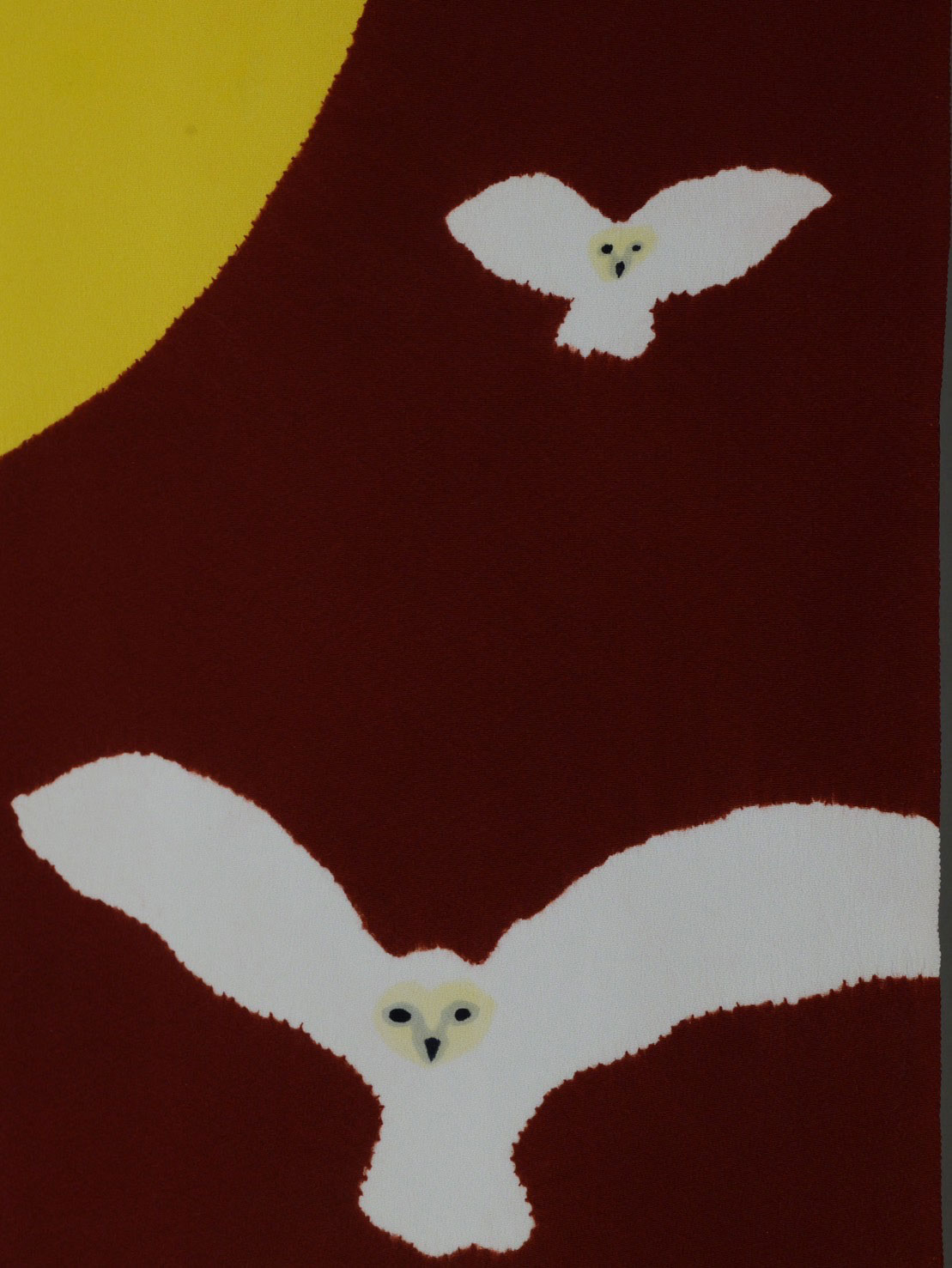

飽きないようにしている。やっぱりいつも作品を展開させたいというか、何か新たに使えるものを使いたい、というか。それこそ着物の仕事にしても作品に何かを活かしたい、とかそういう欲望は常に持っています。

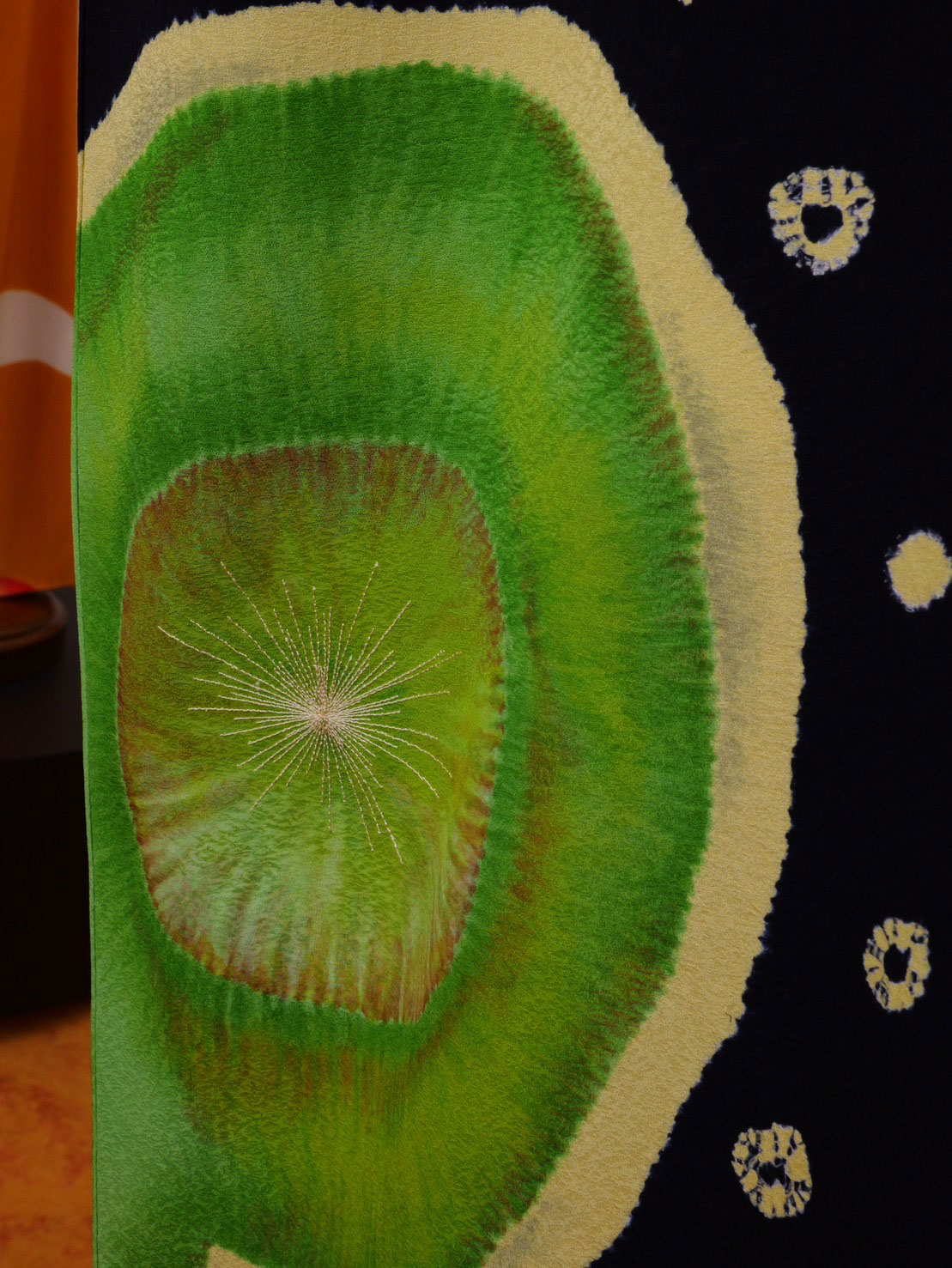

—千總とのコラボレーションも最初は着物だけの予定が、最終的には大きなタペストリーのような、よりアート的な枠組みのものに発展していったとうかがいました。

工房に通って絵を描きはじめてから、だんだん取り組み方が変わっていきました。当初は、すべてお任せしようかとも思ったんだけど、やっぱり「人型」の部分は自分が描かないとうまくいかなかったんです。千總の職人さんたちと密に仕事をしていった結果ですね。

—今年の夏には大規模な回顧展「何者かへの道」(7月1日〜9月1日開催)が故郷でもある島根県の県立石見美術館で開催されますね。加藤さんがアーティストになるまでの道のりを振り返るものなのでしょうか?

トーキングヘッズの曲で「Road to Nowhere」っていう曲があるんですよ。それを聴いていて思いついたタイトル。何者か、というのはいろんな意味があって、自分のこともあるんだけど、「人型とは一体何者なのか?」、俺がずっと考えている「人はどこから来てどこへ行くのか?」、あとは俺が死んだあとに作品を見た誰かが美術を好きになったり影響されて絵描きになったりするかもしれない、その誰かにとっての「何者かへの道」もあるかもしれない、といったことです。

—なるほど。石見は加藤さんがお生まれになった場所にも近いのですか?

自分は安来(やすぎ)市という島根の東側でどちらかというと出雲に近い方の出身です。石見は西側で昔は違う国だった。島根は東西で文化圏としても異なり、安来は水木しげるの世界というか、妖怪やお化け、神様とかが沢山いそうないわゆる山陰のイメージです。

—加藤さんはお化けを見たことってあるんですか?

実際にはないけど、大人たちが教育のためにそういうことを言うんです。子供が行っちゃいけない危ない場所とかにお化けとか妖怪を配置する。日常会話の中に普通に出てくるから、自然に信じるようになりますね。

—子供の頃から絵はお得意だったのでしょうか?

どっちかというと外で遊ぶのが好きだった。雨の日はプラモデル作ったりして、それは上手でしたね。家族にもアーティスティックな才能がある人はいなかったから突然変異的だと思います。美術部にも入ったことがないし、高校ではサッカーを真剣にやっていました。

—本当はサッカー選手になりたかったけれど、テストに受からず美大に進学されたとうかがいました。美大でもアートよりはむしろバンド活動に熱心だったとか。アートは常に一番やりたいことでなく、二番目だった、というのも珍しいですよね。

そうですね。いつもアートが保険みたいにあったというか。もしかしたら好きなことと向いていることって違うのかもしれない。自分にとっては絵が一番アウトプットとして向いている、というのに気づいたのは30歳くらいの時かな。

—試行錯誤の時期はどんな感じだったのでしょうか?

振り返ってみると、みんながたとえばアーティストになりたくて政治的な動きとかをしている時に、俺はなぜずっとアートを続けているんだろう?というようなことを考えていました。当時はもう音楽も辞めちゃって、工事現場とかで働いてて。絵も売れないし、やればやるほどスランプになって、出口のない地獄のトンネルみたいな感じ。誰から頼まれもしないのに、やり続けていたら、だんだん好きかも?と思いはじめて、実は昔から好きだったのかも?なんか変な恋愛みたいな(笑)。

—やっぱり絵だ!と気づくきっかけみたいなことはあったんですか?

たぶん、彫刻をやったことだね。完成した(人型の)彫刻を見て、あ、彫刻は背景がないんだ、とか、絵ってなんか不自然なものだな、とか、絵は背景を描かなくちゃダメだ、というような普通のことに気づいて。それで絵というものに魅力を感じはじめたんです。人生が足りないくらい、探究のしがいがある。特に「人型」をテーマとしているのもありますね。やっぱり人間を描くのが一番難しいから。

—なぜですか?

人間だからじゃない?そして人間が描いているから。犬とか猫とか動物に比べても、人間だと見る側の目も厳しいと思う。

—アーティストとして軌道に乗りはじめたのはいつ頃ですか?PERROTINギャラリーに見出された時でしょうか?

2007年にヴェネチア・ビエンナーレに参加したことが大きいですね。当時MoMAのキュレーターだったロバート・ストーが選出してくれました。それまで少しずつは売れはじめていましたが、それをきっかけに勢いづいた。世の中も景気が良くて、タイミングもよかったですね。それから特にゴールがあるわけじゃないけどずっと山を登り続けている感じで、時々、違う職種の人で「あれ、あなたも違う方向から登っていたんですか」みたいな出会いがあったりする。千總社長の礒本(延)さんもそう。「なんで生きているのか?」というのを自分の職業を通じて追求している人たちに出会うと嬉しいよね。でもそれはやっぱりお互いちゃんと仕事をやってきているからこそ出会えるので、ああ、真面目に仕事してきてよかったな、と思います。

—絵を一生の仕事にすると決められてから四半世紀。お仕事として自分が向いていることと好きなことが一致して、ますます今後が楽しみですね。

今、一番仕事が面白いし、作っているのが楽しいです。昔は釣りとかの方が楽しかったけど、もうあんまり行かなくなっちゃったくらい。それよりか仕事しちゃう。やっとそういう段階に入ってきたんじゃないかな。