“現在”美術家、宇川直宏3万字インタビュー

ukawa naohiro

photography: rei

interview: kosuke kawamura

edit & text: wataru suetsugu

瀬戸内寂聴の訃報を目にした際、頭をよぎったのは、宇川直宏が主催した東日本大震災復興支援フリーフェス『FREEDOMMUNE 0<ZERO> ONE THOUSAND 2013』においてヘッドライナー(しかも、CRASS の Penny Rimbaud とのダブルヘッドライナー)を務められた時のお姿でした。

2011年に開催予定だった同フェス第1回目は当日会場に発令した大雨洪水警報により中止、15年には床上浸水によって旧 DOMMUNE (@恵比寿)のスタジオが被害を受けました。さらに、自然災害と同氏で思い出されるのは2007年の『六本木クロッシング』展で発表した“台風を生け捕る”ことをコンセプトに据えた体感型作品や、つくば地震研究所での人口地震をテーマにした現代アート作品です。幼少時に3度の床上浸水を経験したことがなんらかの業を背負わせているようにも受け取れますが、“雨ニモマケズ”の精神を地でいく宇川直宏はまさに現代のPOPアヴァンギャルドな宮沢賢治であるといえます。宇川本人には冗談として受け流されるかもしれませんが、宮沢は生前『農民芸術概論綱要』で「永久の未完成これ完成である」と書き記しているとおり、その概念は、”作品を改訂し続けることに起因する変貌と、その過程そのものが作品として機能する”ことを意味しています。それはつまり DOMMUNE が日刊のメディアとして、また宇川直宏の”現在美術作品”として、日々配信行為を行っていることと同意ではありませんでしょうか。

“現在”美術家、宇川直宏3万字インタビュー

Design

宇川直宏12年ぶりのグラフィック・デザイン談義!

「解剖台の上での異国情緒と蜘蛛の巣の出会い。」

“現在”美術家、宇川直宏3万字インタビュー

グラフィック・デザイナーでアート・ディレクター、映像作家でビデオディレクター、レーベルオーナーでパフォーマー、文筆家で批評家、大学教授でストリーミングスタジオ・オーナー、パーティオーガナイザーでVJ、現代美術家で“現在”美術家、そして DOMMUNE 主宰。すべての肩書を擁するのが、今年2021年に第71回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した宇川直宏です。同氏について詳しく知りたい方は、ネットワーカーで周辺文化研究家のばるぼら氏や、Wiki 管理者の Moke 氏が執筆している、宇川直宏のWikipedia ページを一読してみてください。

約11年前、DOMMUNE に専念するために宇川直宏 は、グラフィックデザイナー、ビデオディレクター、そしてVJ、文筆、批評といったこれまでのキャリアを一旦休止し、オファーを受けるたびに休業宣言を口伝してきました。その後、宇川の肩書きは思惑通りすっかり一新され、ライヴストリーミングの先駆者、XR研究者、メタヴァース構想家、そして現”在”美術家などなど、サイバースペースを舞台とした文脈で語られるようになりました。

そのため、グラフィックデザインとデスクトップパブリッシング、そしてコラージュの現在形について、宇川が語り尽くすこのインタビューは大変貴重な12年ぶりのデザイン談義となりました!インタビュアーを務めた河村康輔はコラージュアーティスト/デザイナーとして広く知られていますが、出版プロジェクト兼雑誌『ERECT』主宰の編集者で、宇川直宏に影響を受けたことを公言する、いち宇川ファンかつ研究家であることを念頭におき、これから先読み進めて頂けますと幸いです。題して「解剖台の上での異国情緒と蜘蛛の巣の出会い。」エキゾティカとワールドワイドウェブをめぐる、パーソナルコンピューターと TOKYO グラフィックの歴史が網羅されていると断言します。

宇川直宏(以下、宇川):今日は河村くんがインタビュアーなんですよね。なんか照れるな。河村くんは今何歳ですか?

河村康輔(以下、河村):42です。コレ(『design plex』)を買ったのが、おじいちゃんに学校へ行ってると嘘ついて30万もらって iMac を買いに秋葉のソフマップに行った時なんです。この号がラックにかかってて、ヤバい! 宇川直宏特集じゃん!、って。それが2000年で、あの変なボックス・セット出してたトラッシュ・マウンテンから初めて仕事もらったのはこの1年後なんですよ。

宇川:え?(Alejandro)Jodorowsky?

河村:じゃなくて、あの真っ黒な洋服着てる、えーと。宇川さんたちが好きなブラジル人の…。

宇川:José Mojica Marins (ジョゼ・モジカ・マリンズ)?

河村:そう、Coffin Joe (コフィン・ジョー)!

宇川:本名の José Mojica Marins は出てくるのに Coffin Joe が出てこない俺って若年性アルツハイマーですね。森田一義が出てくるのにタモリが出てこなくなったら要注意(笑)!John Simon Ritchie (ジョン・サイモン・リッチー) が出てくるのに Sid Vicious (シド・ビシャス) が出てこなくなったら、即検査(笑)!ちなみにシドって、Johnny Rotten (ジョニー・ロットン) が昔飼っていたハムスターの名前が由来なんだよね。Coffin Joe が出てこないのに、こんな情報ばっかり脳の襞にこびり付いて取れない(笑)。

河村:その Coffin Joe のボックス・セットを Mixrooffice (マイクロオフィス) やってた宇川さんに持っていったの覚えてます。

宇川:これDISになるのですが、マニアとしては、実はこのデザイン全然気に入っていなくて。だってこの書き文字(笑)。新東宝の映画っぽい雰囲気は出てるんだけど、コレちゃんと書いたほうが良くない?すいません、21年前の感情が今こみ上げて来ました(笑)。昔、中原(昌也)くんとお金出し合って、Something Weird Video (サムシング・ウィアード・ヴィデオ) がまだ大きくなる前に、日本で手に入らないVHSを個人輸入して2人で集めてたんです。その中に Coffin Joe のVHSがあった。だから日本で一番最初に Coffin Joe を観たのは確実に僕と中原くんなんです。そしてそれから33年、先週、中原くんと一緒に Édition COUCHON (エディシオン・クション) の上條葉月さん主導の番組を DOMMUNE でやりました。それがコレです。

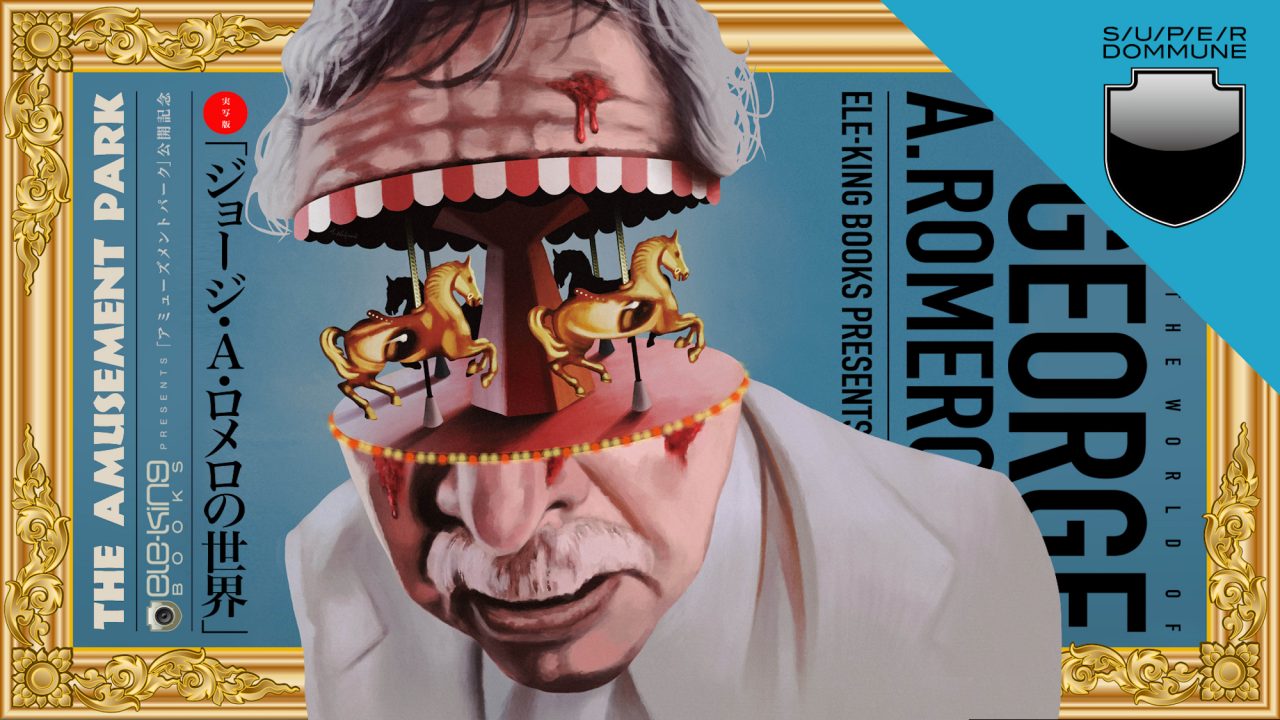

SUPER DOMMUNE 2021/05/19 Édition COUCHON Presents「Bloodthirsty Andy Milligan!」2021(Designed by Ukawa Naohiro)

河村:なんですか?

宇川:スカム&ゴアのアウトサイダー、Andy Milligan です。この番組のテロップ用に僕は、久々にホラー映画をモチーフにコラージュしたんですよ。初期の『映画秘宝』をやってた頃から30年近く経ってます。当時は Photoshop 1.0 だったので何とレイヤーがなかったんですけど、今はレイヤーあるし全然迷いが無いですね。1994年に Photoshop にレイヤー機能が追加されたことはDTP第一世代としては大変重要で……。いつも言うのですが、サンプリングしてレイヤーを重ねていくっていう行為は、当時はそれ自体が初めて脱着可能な衣服を無限に手に入れたような感覚でした。それまでは毎回タトゥーを入れている意識でコラージュしていたんですよ(笑)。定着したら後戻りできない。

河村:コラージュにも覚悟が必要だった時代ですね。

宇川:そう。産んでくれた親の顔を浮かべながらひとつずつパーツを置いて埋めていくような(笑)。しかし、11年前に日刊のメディアとしての DOMMUNE を開局してしまい、締め切りが守れないと思い、全てのキャリアを全部断ったので、唸るほどやってくるデザインの仕事もずっと断り続けてきました。無念ながら、一緒に食事したことがある人のデザインや映像の仕事の依頼だけを何とか受けようという謎の判断で、他のありがたいご依頼はこの11年間断念しながら、トライアスロンのような DOMMUNE の日々の番組と並行でなんとかペースを保ってきました。

河村:涙をのんで会食したことのあるなしで、依頼者との親密度を測るしかなかったということですね。

宇川:そうなんです。素晴らしいスタッフに恵まれながら、企画も運営もブッキングも番組にまつわるデザインも、現場のディレクションやスイッチングも、自ら手を汚し自分自身の”現在美術”活動、ライフログアートとして行なっている側面が強いので、そうやって覚悟をもって決意するしか、DOMMUNE のプロジェクトは成立しないのですよ。なので今は基本 DOMMUNE の番組制作に関わる仕事しかしないことにしているのですが、毎日テロップ作ってるからこの1920×1080ピクセルのキャンバスサイズに向かうのが、食事や睡眠や排泄と同じような生理現象として生命活動に組み込まれてしまったこともあってこのコラージュも2時間ちょっとで作りました。若年性アルツハイマーに反比例して、異常に仕事が早くなってる(笑)。53なので、もう迷いもないですから。

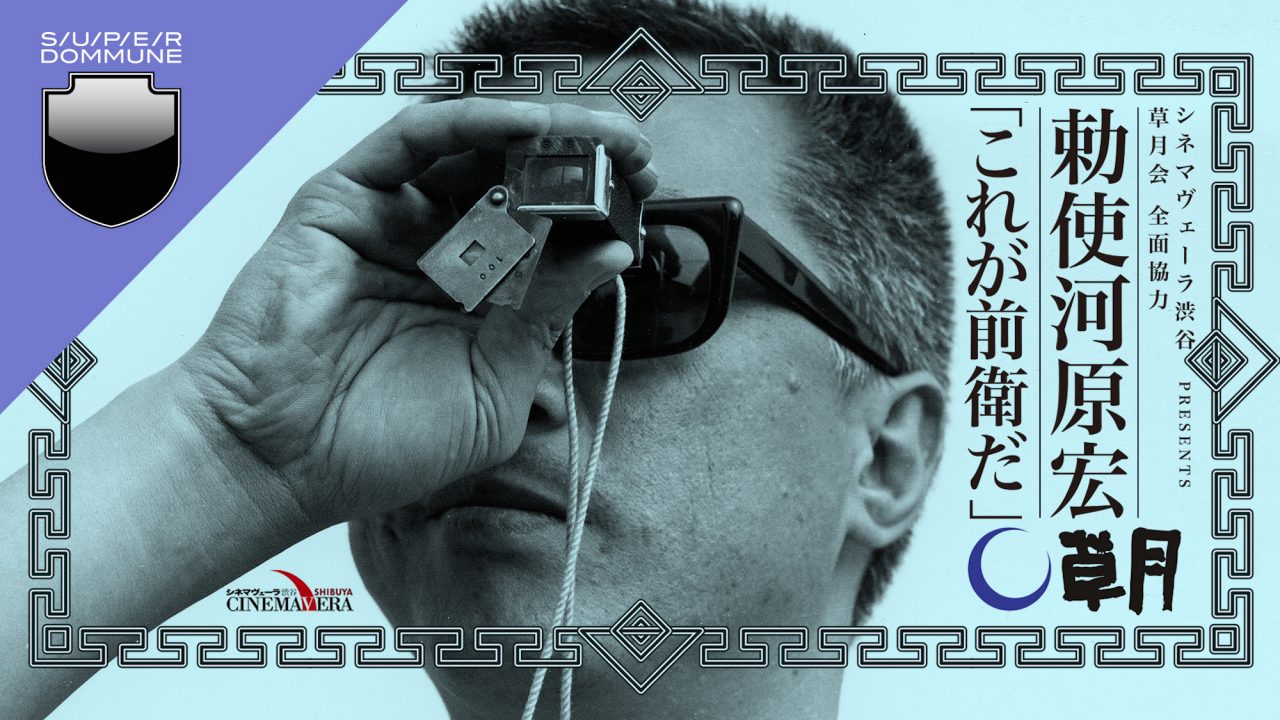

SUPER DOMMUNE 2021/08/18 TWO VIRGINS Presents「ビートジェネレーション解体新書」2021(Designed by Ukawa Naohiro)

河村:ソフトの進化と共に、左脳の劣化と、右脳の先鋭化(笑)。

宇川:そうかもしれません。レイヤーのなかった時代を体験しているので。なんか戦前と戦後の話をしてる気分になってきた(笑)。このままだと、東条英機がレイヤーを発明したとか言いかねないですよね。自分はいま、XRやメタヴァースの方を研究しているのに、急にレイヤーの話を推しすぎると老害だと言われかねないのでこのへんで(笑)。

河村:では、宇川さんのキャリアのスタートは何なんですか?

宇川:「MOM’n’DAD PRODUCTIONS (マムンダッドプロダクションズ)」っていうレーベルをやり始め、BOREDOMS (ボアダムズ) の ∈Y∋ (アイ) さんの初期の活動である HANATARASH のCDを個人でリリースしたのですよ。89年に Macintosh を購入したのですが、最初は3DCGをやっていてVJの映像制作のために使っていました。しかし、このCDは、すべてDIYでのリリースだったので、4色分解の印刷指定をしたという意味では、その HANATARASH のCDのデザインからキャリアがスタートしています。全ては、今も昔もずっと僕のアヴァンギャルド・ヒーローであり続ける∈Y∋さんとお友達になったことがきっかけかけですね。それを MERZBOW (メルツバウ) の秋田(昌美)さんが見て『スカム・カルチャー』のデザインの依頼を頂いたり、さらにそれを中原君が見てくれて『映画秘宝』の前身である『悪趣味洋画劇場』をデザインすることになったので、全ては HANATARASH が原点なのですよ。

『Hanatarash / Live!! 88 Feb. 21 Antiknock-Tokyo』〜『 The Exotic Moog Of Space Age Bachelor Pad Music』 1992 ©Mom ‘N’ Dad Productions(Produced & Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:HANATARASH が原点(笑)。揺るぎないスターティングポイントですね(笑)。ちょうどこのインタビューの準備をしていて気になったのが、いつから、なんで、グラフィックの道に進んだかってことなんです。

宇川:それはやっぱり Macintosh を手にしたことですね。今思うと、デザイナーになろうとしたわけではなく、テクノロジーに触れたことが、きっかけだといえます。それ以前にも高校生の頃に組んでた丸山ワクチンとか暴力大将っていう自分のバンドのデザインや、高校時代からオーガナイズも行なっていたので、フライヤーのデザインは、15歳の頃からずっとやっていました。それからいきなり19歳でDTPと出会う。僕は今は Apple とも Adobe とも仲がいいですが、(Steve)Jobsと(John)Warnockの申し子のようなもんですね。彼らから霊力を授かったというか、フォースを受け取ったというか。なので年の差はあれど、立花ハジメ さんが、純DTPの唯一の先輩筋だという印象です。ハジメさんは Commodore や Amiga 時代からパーソナルコンピュータをすでに使っていて、Macintosh IIの頃からもうデザインに使用しているでしょう。Illustrator 88でFXもまだ出ていない時代で。ハジメさんのデザインが『dictionary』なんかに載ってたんですが、まだあの時期は漢字Talkの初期の段階で、やっとポストスクリプトが浸透した頃で、ハジメさんがデザインするとビットマップをわざと荒らして引き伸ばしたグラフィックもめっちゃカッコよく感じました。例えば C.E のシンちゃん(スケートシング)はその手法を継承していますよね。だから C.E にはポップアヴァンギャルドな風情を感じるのだと思います、ずっとお洒落でかっこいい。

河村:C.E のデザインやテキスタイルにはデスクトップデザインの歴史文脈がそのまま反映されていますね。

宇川:ほんとですね。歴史といえば、当時の Illustrator はOSが、漢字 Talk の SYSTEM5 とか6だったので、プレビューするだけでも時間がかかったし、基本256色だし。みんなまだまだ Illustrator をそこまで手なづけられてないから、90年に Photoshop 1.0 がリリースされたら、ビットマップのほうが完成をイメージしやすいので、グラフィックもイラストもタイポグラフィーも、一回は Photoshop でなんとか熟そうとするんですよ(笑)。300DPI保っていれば印刷しても安心、といったような300DPI神話が当時はあって、頑張ってレゾリューションを保とうとするんだけど、RAM8メガでHD160メガですよ(笑)。もうやりくりが大変で。当時のデスクトップは遠足のおやつ300円以内、みたいな世界で(笑)。保存もフロッピーディスクで分割なんで、デザイン以上にデータの切り盛りが大変でした。まだMOもないし、記録媒体は磁気テープだし(笑)。で、ビットマップでグラフィックを引っ張ってモニターの解像度では微かにモザイクになっている部分が、さも意図してデザインしたかのようなグラデーションになっていて。レーザープリンターの解像度によってそれがドットになったりモワレっぽくなったり、そのオプティカルなピットマップイメージが、めちゃ新しく感じた。ある種のオプティカルサイケ感というか、荒れたビットマップがもたらすトランス感覚があった時代。あと90年代初頭は、タイポグラフィーですね、あの頃って Neville Brody (ネヴィル・ブロディ) の功績もあって、熱狂的なフォントブームが起こったんですよ。emigre (エミグレ) や T26 などのフォントファウンダリに脚光があたったのもこの時期でした。当時、Richie Hawtin (リッチー・ホウティン)のレーベル「Plus-8」のレーベル面に emigre のフォントが使われていて、フェティシズムに駆られて勃起したのを覚えています(笑)。

河村:DTPの前は写植ですしね。

宇川:そうなんです。印刷屋さん指定の写植で。立花ハジメさんは元々 WORKSHOP MU!! のアシスタントから始めてるでしょう、真鍋立彦さん、中山泰さん、奥村(靫正)さんの。田名網(敬一)さんが『月刊プレイボーイ』(集英社)のアートディレクションをしていた時期は、事務所に立花ハジメさんが車でウーバーイーツならぬ、ウーバーデザインのようにデータを届けに行っていたようです(笑)。DTP以前はそうやって叩き上げて、ようやく印刷指定を学んでいくでしょう。その分岐点に立花ハジメさんがいて、分岐したハジメさんの次の時代にもう僕らがいる。つまり当たり前ですがDTP第一世代で上の世代がいないので、自分たちの師匠はマニュアルなんですね(笑)。流派で言えば、三遊亭でも古今亭でもなく、マニュアル亭(笑)。マニュアル亭直宏。うわ、ダサっ(笑)。そう、MSCの第一期生って師匠いないでしょう。あの感覚。しかもダウンタウンとかトミーズとかハイヒールって82年コンビ結成ですが、ブレイクが80年代後半なのでDTP第一世代とバズった時期がまんま同じ(笑)。そしてお互い師匠がいない世代なんですよ。

河村:うわ、NSCとDTPが同じ文脈で語られるとかアクロバティックにもほどがありますね(笑)。

宇川:お笑いもグラフィックデザインも、それまで互いの世界を生き抜いていく師匠が必要だった。そうじゃないと業界との繋がりが作れない。いきなり業界に飛び込んでいっても路頭に迷うのでやっぱり先人を師と仰ぎ、門戸を叩いてそこから、印刷指定やレイアウトのテクニックを学んで、技術を習得し、独立していくっていう、ある種、流派に入門する弟子入りのような丁稚奉公的な空気が確かにあったんですけど、DTP第一世代からは師匠はマニュアルなのでそれが全くなくなった。

河村:じゃあ紙が師匠?(笑)。

宇川:そうです。みんな、紙門下(笑)。インターネットもないから頼れるのはマニュアル師匠しかいない。Photoshop は感覚で使えてたんですけど初期の Illustrator はアンカーポイントから引き出したハンドルを操作できるようになるまですごく時間がかかるんですよ。ベジェ曲線を描ききれるようになるまで時間がかかる。第一世代だから教えてくれる人もいない。まだOSが漢字 Talk 初期の頃は Illustrator も Photoshop も日本語化されてなかったので、全部自分で日本語訳してました。なのでマニュアル師匠は実は英語圏の外国人だったという事実(笑)。だけど当時はみんな同じだったと思う。

河村:Mac の使い方を教えてくれる専門学校とかもないわけですよね。

宇川:Illustrator 1.5、Photoshop が1.0の時には専門学校に Mac 自体がなかった。この前、町山(智浩)さんと話してたんだけど、実は僕がデザインした『悪趣味邦画劇場』の表紙は山城新伍とか池玲子とか東映のエクストリームな俳優をコラージュしているんですけど、よく考えたら恐ろしいことにレイヤーがなかった時代なんですね。

左:『映画秘宝』あなたの知らない怪獣㊙大百科 1997 ©洋泉社(Art Work by Ukawa Naohiro)、右:『映画秘宝』悪趣味邦画劇場 1995 ©洋泉社(Art Work by Ukawa Naohiro)

河村:レイヤーない頃なのにコラージュする素材の数がすごかったですよね。

宇川:戻れないので、一回一回ワンアクションごとに川谷拓三さんや梶芽衣子さんを保存してました(笑)。

河村:東映の怪優を糊で貼ってるのと一緒ですね(笑)。

宇川:そう、まさに今、河村くんが実践しているような鋏と糊の世界です。1回貼ったあとは戻れないし、さっきも話したけどタトゥーの世界です。DTPなので、つまり手彫りじゃなくて機械彫り(笑)。そしてあの頃の Mac はよく落ちてたんですよ。今の Photoshop は自動で保存してくれるのでたとえ落ちても直前まで戻れますよね。なので、この頃は大量のイメージが1枚のフレームに入っているっていうこと自体がまだまだ目新しかった時代だと考えられますね。そういう意味では、横尾(忠則)さんのコラージュには影響受けていると思います。あの森羅万象全てを1フレームに閉じ込めようとする意思。田名網先生を筆頭に、60年代の先輩方の隔世遺伝的な細胞は確実に今の自分に宿っています。

河村:60年代の先人たちのコラージュは1枚のフレームにシンメトリーの反復はあったけど素材数って実はめちゃくちゃ少ないんですよね。その素材たちが最大限、効果的に記号を発揮してる。

宇川:そうなんです。やっぱり Photoshop 3.0 以降じゃないですか。200レイヤーあったら200枚のイメージのグラフィックを反映させたり効果を導入したり出来るというマルチバース的な多元宇宙が現出したのは。なのでイメージ数で勝負っていう潮流は、キュビズム時代の Pablo Picasso と Georges Braque のパピエ・コレから続く、コラージュの歴史を紐解くと、たしかにDTP以降飛躍したと思います。なので、この時期の僕の作品もレイヤー数が膨大です。カオティックさをただ淡々と見せるだけっていうのがまだ目新しかった。でも河村くんは今それをやってますよね?1フレームに無数のイメージが入っている。なので紙一門の中でも僕と同じ流派ですよね(笑)。

河村:やっぱりその時期の宇川さんのグラフィックイメージってすごい鮮明に覚えてますね。なにも知らずに高校生でアレを見たときの衝撃。その頃の僕はヴィジュアルに触れる機会はハードコアのジャケットが限界だったんですけど、『DOLL』(株式会社DOLL)か何かを買いに行った時に『映画秘宝』を初めて見て、中身より表紙が衝撃で。何だコレ!ってなって。なので僕がグラフィックをやりたいと思ったきっかけは宇川さんがコラージュしていた時代の『映画秘宝』です。タイミングがいいので聞きたいのですが、最初のグラフィックは「MOM’n’DAD」って言ってましたけど、一番最初のクライアントワークってなんだったんですか?HANATARASH のCDはジンみたいなものじゃないですか、全て自腹かつDIYでやってるし。

宇川:一番最初のクライアントワーク……。全く覚えてなくて。なんだったんだろう。

河村:『映画秘宝』は?

宇川:『映画秘宝』からはちゃんとデザインフィーをもらってましたよ。というか町山さんと田野辺尚人さんの方針が、“キネマ旬報とかの老舗の映画雑誌は原稿料が安すぎるから、 映画秘宝はきちんと支払おう”というライター、デザイナー、エディターファーストのプロジェクトだったので、本当に育てられました。『悪趣味洋画劇場』から全てありがたく頂いていました。

河村:え、やばい。活動の最初期からデザインで生活できていたのですか?

宇川:そうですよ。当時は、DTP黎明期で、Macintosh でデザインできる人の絶対数が圧倒的に少なかったから、グラフィックアプリを使えるだけで、仕事が絶えませんでした。

河村:じゃあド頭からお金もらってたんですね。

宇川:当然の如く(笑)。自分のスキルは人材派遣にも登録されていたのですが、当時はDTPが出来るっていうだけであらゆる企業から引っ張りだこでした。現在、デザインするという行為自体、全人類のデフォルトの機能として備えられていますよね(笑)。僕は美術大学で教授業を18年やってきましたが、デジタルネイティヴ以降は、デザインと動画の編集ができるということは、ある意味、読み書きに等しく、そう考えると識字と同じような初等教育に当てはまるのでは?だってスマートデバイスがコミュニケーションツールですからね。でも黎明期の80年代末から90年代前半はそうじゃなかった。パーソナルコンピュータでグラフィックデザインができるってことは特殊技能だったんです。だってまだ印刷屋さんがフルDTPに対応していない時代ですから。

河村:DTPデザイナーが職人として機能していた時代ですね。

宇川:そうです。しかも大御所のアーティストや、指定原稿に馴染んだスターデザイナーは出来る人を雇うでしょう。当時、松本弦人さんは立花ハジメさんのサポートをしていましたし、現代美術家の森村泰昌さんのアシスタントは松蔭浩之さんでした。

河村:現代美術にもその風潮があったんですか。

宇川:コンピューターグラフィックス自体が未分化な時代でしたから。テクノロジーは人類に平等に与えられているので、全員マニュアルが師匠。なので、生身の師匠から教わるんじゃなくて、マニュアル師匠から僕らが学んだことを生身の師匠側に乱反射させて頂く。でも僕も自分史を紐解いてみたらG.I.S.M.の『Detestation』のリイシュー時のデザインのオペレーションを担当させて頂いてましたので、そこからアートワークを本格的に任せて頂くことになる『SoniCRIME TheRapy』までの間、僕と(横山)SAKEVIさんの関係は松本弦人さんと立花ハジメさんのような先輩後輩の関係だったかもしれないですね。そう考えたら僕が直接的に影響を受けたビジュアルアーティストは横山SAKEVIさんなんですよね。だからこの間 DOMMUNE で行った G.I.S.M.のスペシャル番組でも13時間も語ってしまうんですよ(笑)。当時まだまだ無名だった僕を可愛がって下さった横山さんとG.I.S.M.に対しての思いの丈が強すぎて。キュビズム以降、ダダやシュルレアリズム、Max Ernst、Raoul Hausmann、John Heartfield、Kurt Schwitters、メルツを抜けて、そこからアナーコパンク時代へひとっ飛びして、Gee Vaucher (ジー・バウチャー)、ノイズ/インダストリアルからは、Steven Stapleton (スティーヴン・ステイプルトン)、そしてジャパニーズハードコアからは、横山SAKEVIさんでしょう。世界史的にみても横山さんのセンス、超越していますよね。

『G.I.S.M. / SoniCRIME TheRapy』2001 ©BEAST ARTS(Art Work by Ukawa Naohiro)

河村:作品集をパっと見た時に10ページくらいで息苦しくなっちゃいましたね、すごすぎて。一生追いつくことってないんだなって。

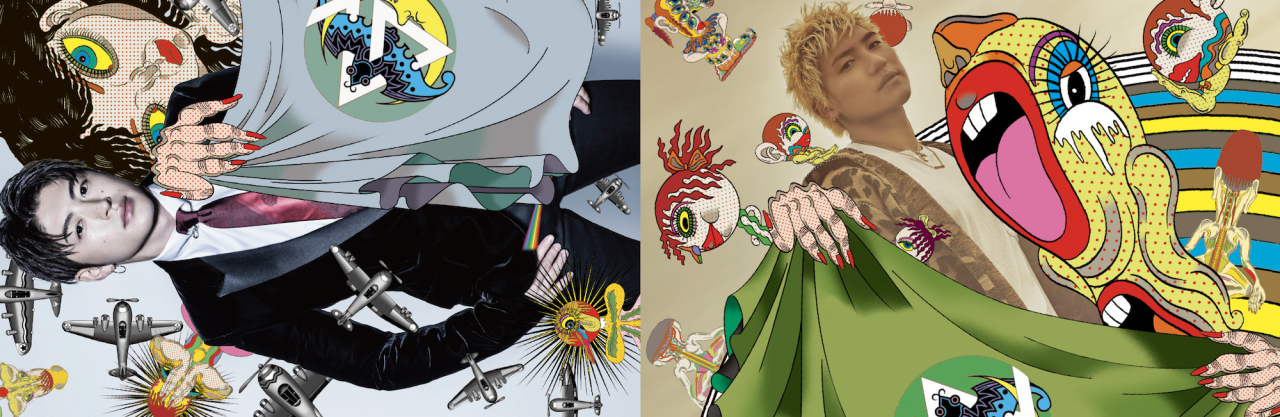

宇川:僕が『映画秘宝』でやったようなカオティックにエクストリームな要素がブチ込まれてる1フレームを G.I.S.M. は元々手貼りでやっていたわけですよね。なのでやっぱりまずは横山さん一門なんですよ、僕は。そして自分はその後、44歳で急に師匠が欲しくなり、2012年、それまで10年以上に渡り懇意にしてもらっていた松本俊夫先生が日本大学教授を定年退任する際の祝賀会で、映像作家として弟子認定してもらったんですよ(笑)。また、その会に参加していた15年くらい交流があった田名網敬一先生にも同日、グラフィックアーティストとして弟子にしてもらって(笑)、その日からいきなり二人の師匠に恵まれたんです。といっても、松本先生が田名網先生を大学に誘い教授になり、田名網先生が大学に宇川を誘い教授になって、18年、自分も美術大学教授をやってきたわけで、なので2人とも“何を今更”って爆笑してましたが、弟子認定して頂いたので田名網先生の音楽関係のコラージュを50歳を超えた最近もやってるんですよ。DOMMUNE と並行で(笑)。知らなかったでしょう?(笑)。

河村:えーっ!(笑)、最近のですか?

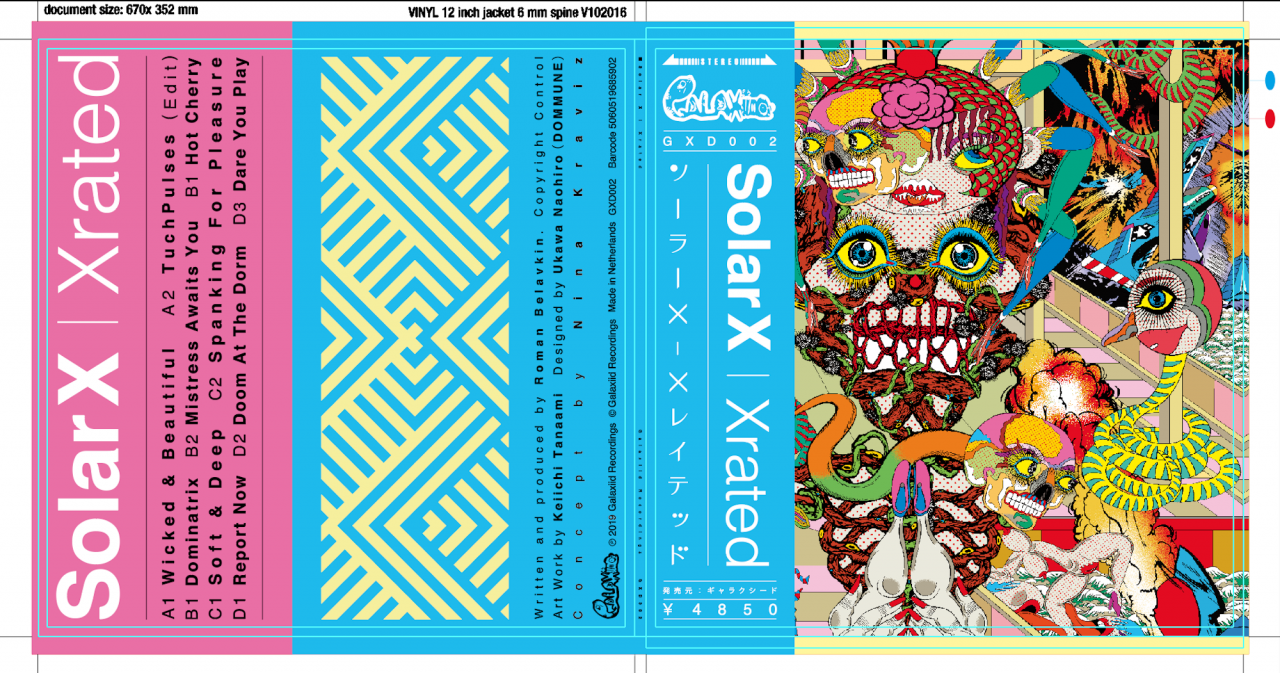

宇川:去年リリースされた、GENERATIONS (ジェネレーションズ) 『少年クロニクル』のCDやパンフレットとか、田名網先生のブロンズのケースに入った作品集『貘の札』のレンチキュラーの本体のアートディレクションとか、Nina Kraviz (ニーナ・クラヴィッツ) 監修の元、彼女のサブレーベル「Galaxiid」からリイシューかつ初ヴァイナル化された Solar X (ソーラーX) の名盤『Xrated』のアートディレクションとか、最新作は先月入稿した八代亜紀先輩の50周年記念のベストアルバムのボックスセットのアートディレクションとデザインに、新しい「舟歌」のミュージックビデオの監督とか。40超えて田名網先生にせっかく弟子にしてもらったんだから、現在、DOMMUNE が忙しくて自分の仕事は断っても、デザインに関しては弟子としての仕事をきちんとこなし、50を超えても学び続けようと心がけています(笑)。実は宇川は3人いるんですよ。

河村:(笑)。じゃあ師匠と弟子の関係は未だに…。

宇川:はい、未だに進んでアシスタントはやってますよ(笑)。田名網門下に入って、コラージュセンスに更に磨きをかけていると言っても過言ではない。田名網先生、ファインアートの文脈で今や世界中でバズっていますので、それだけで手一杯ですよね。なのでデザイン仕事は、たまに弟子にアートディレクションを任せて頂ける。あのサイケデリック世界の構築を担当させて頂ける光栄。普通、巣立って行くでしょ、弟子って。でも僕は44歳で弟子にしてもらったんだから、現役なんです。なので老眼なのにヒナ鳥なんですよ(笑)。サイケデリックな餌が与えられるのをピヨピヨ鳴きながら原色の巣の中で蠢いている。なので53歳になった今も、田名網門下の一番弟子として、アートディレクションしています。人生100年時代、何事も学び直しは重要ですよ。

『八代亜紀 / デビュー50周年記念ベストアルバム BEST HIT50』2021 ©Universal Music(Art Work by Keiichi Tanaami, Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:素敵です。今回どんなインタビューにするか構想を練っていた時に、僕が高校生の頃からずっと宇川さんを追ってて、それこそ『SALE 2 (セール・セカンド)』の宇川さんが書いた文章から、その後も、色んなインタビューまでを網羅して読んできた中で、是非問うてみたいと思っていたことがあったんです。宇川さんって小さい頃からオルタナティヴな音楽にのめり込んでいてそっちに行く可能性もあったわけじゃないですか。実際バンドもやられてたし。でもグラフィックに向き合うタイミングもあったわけですよね。僕にとってのきっかけはハードコアのジャケットだったんですけど、宇川さんは何だったんだろうって。いきなり現代美術から入ったとも思えないし。

宇川:パンク/ハードコア、と、ノイズ/アヴァンギャルドですね。当然現代美術から入ったわけではないです。だけど、Keith Haring はやはり小学校の自分の心を鷲掴み、決定的に新しいと感じていました。杉浦茂さんの戦後の純ナンセンスがサブウェイアートとしてNYの地下鉄に宿った、という印象を持っていました。『ださいぜ!木村くん』(スージー甘金著)にも Keith Haring が登場する。当時は中学生でしたが、あの時期は湯村輝彦さんが唱えたヘタウマの洗礼を皆受けたと思います。ヘタウマは、『ガロ』(青林堂)や『宝島』(JICC出版局)や『ビックリハウス』(パルコ出版)を震源として広がっていった概念ですが、「1位ヘタウマ、2位ヘタヘタ、3位ウマウマ、4位ウマヘタ」って、そんな都合のいい宇宙があったのかと、パンク以上の衝撃を与えられました(笑)。だって、基本ほとんど全ての人類が生まれながらにして2位ですからね(笑)。

河村:たしかに。生まれたばかりで3位(ウマウマ)ということはあり得ませんものね(笑)。

宇川:人類だけではなく、チンパンジーも象も2位ですよね(笑)。のちに Jean Dubuffet が、伝統とか流行とか、また既存の美術教育などを飛び越えて、自身の内側から湧きあがった初期衝動を捉えた表現を、アール・ブリュットとカテゴライズしていることを知り、アウトサイダーを意識するのですけどね。でもウマくある、上手であるというスキルの美意識や観念を義務教育で刷り込まれてきたわけで、そこから突然ブラックホールが現れて、全ての技巧を吸い込んで、いきなり2位に躍り出てしまうんですよ(笑)。まだまだ純真無垢な子供ながらに、その世界の住人でい続けたいと思いました。その当時って根本敬さんも蛭子能収さんも、ホンダのスクーター FLUSH のCMキャラクターを描いてたんですよ、だって1位ですから!(笑)。根本先生のメインキャラである村田がスクーターのCMに出て動いてるのをみて鼻血が出ました。谷岡ヤスジ師匠の洗礼も浴びていましたから僕は。つまり一瞬にして、時空が歪んだのです。ヘタウマ自体が日本固有のニューウェーヴとして現出したのです。僕にとってはその後のDTP革命以前のファーストインパクトだった。そしてここ数年はまたスーパーリアリズムが世界的トレンドになっていますよね。南ちゃん(南塚真史)が、空山基さんとか山口はるみさんを再定義し、宇宙1周して超絶技巧のイラストレーションが現代アートの角度から崇められる時代になった。だからこそ、今世紀の新たなヘタウマの再定義が必要な時代だと考えていたところに、2019年の根本敬ゲルニカ計画でしょう。最高ですよね。世紀を超越しても、因果鉄道は路線をなぞり、歴史は繰り返す。

河村:ポップアートの文脈を汲みながら、スーパーリアリズムの後に生まれたのがヘタウマですものね。

MoM’n’DaD Productions Presents「谷岡ヤスジのメッタメタガキ道講座 – アサに近〜〜〜〜〜〜いNIGHTMARE BOXXX」2004 © 日活、MoM’n’DaD Productions、UPLINK(Produced & Editing & Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro)

宇川:そう。ヘタウマは、新表現主義やニューペインティングでしたから。要するに技巧へのカウンターがヘタウマの哲学だったわけでしょう。それが決定的に新しいなにかに感じた。同時期に、地元の佐藤(隆史)先輩がレーベルオーナーの、「ピナコテカレコード」から灰野敬二さんの1stアルバム『わたしだけ?』が出るのですが、そのなかに「うまくできない」という曲が入っているんです。この曲のリリックは、タイトルの通り”うまくできない”の連呼なんですが、最後に”自分の真似がぁぁあああ…”と言い放つんですよ。灰野師匠も技巧に流されることの浅はかさを説いている。モラトリアム只中の14歳の青年期にこの曲を聞いたことも決定的でした。これこそが”表現行為の真実”だと今も示唆を与えてくれています。つまり灰野敬二さんも1位です!ちょっと時代がズレてるんですけどプログレッシブに対するパンクいう図式があって、実際にブラックユーモアとして、Johnny Rotten や Malcolm McLarenが仮想敵にしたのは、Pink Floydじゃないですか。つまり Pink Floyd がスーパーリアリズムで、ヘタウマがパンクだったとも語れる。僕ら世代はその洗礼を小学生の頃に浴びてる。中学生の時代にそれがグラフィズムとして復権したっていう印象があった。「ピナコテカ」からリリースされたTACO (タコ)のファーストは花輪和一さんですよね。花輪さんは決してヘタウマではない。ならばプログレなのか? いや、ピストルを所持していたんだからパンクでしょう(笑)。そしてセカンドのジャケットはヘタウマを踏襲した霜田恵美子さんですよね。山崎春美さんのセンスとタコのグラフィズムの変遷もすごく面白い。そんな「ピナコテカレコード」の佐藤隆史さんが僕の地元香川の先輩で、加えてビニール解体工場のDEKUさんも地元の大先輩だから中学生の時代からロックより先に、フリーミュージック/アヴァンギャルドの洗礼を浴びているんです。それが自己形成には大変重要だった。ハードコアより全然前、80とか79年頃。例えば PIL(Public Image Ltd.) は78年ですよね。YMOが79年。

「猿の軍団 LD BOX」1997 ©Victor Entertainment, 円谷プロ(Art Work by Ukawa Naohiro)

河村:では、PILを筆頭としたオルタナティヴの流れでモンド・ミュージックやストレンジ、ノイズを聴くようになったのですか?ノイズは地元でのビニール解体工場との接点があったのでわかるんですけど。モンドの文脈も宇川さんが世界的に見ても早かった。

宇川:第五列テープってわかりますか? メンバーを特定しない、77年から始まったメールアートグループです。非常階段以前のJOJO広重さんや、倉地久美夫さん、竹田賢一さんも第五列の中でテープ作品を発表していました。Peter Brötzmann、Borbetomagus (ボルビトマグース) も参加してる。そして、地元の雄、ビニール解体工場も。しかし当時は全く実態がわからなくて、その上カタログも作品も郵便でやり取りされてるから一般の流通には一切乗らない。広告も出してないからフライヤーを手にして実態を知るしかなかった。常に情報と音源が、ゼロックスと磁気テープに定着させられて、切手を貼られて移動してる。これは現在でいうところのインターネット、ワールドワイドウェブだったわけです。第五列をメールアートとして語るならば、複数のアヴァント・ネットワークがカセットテープを通じて相互に接続して構築された、前衛な蜘蛛の巣(ワールドワイドウェブ)でした。ではなぜ、当時中学生の僕が手にすることになったかと言うと、当時「チャンネルハウス」というプロユースの香川唯一のパソコンショップがあって、そこにふらっと立ち寄ったら「ピナコテカ」のV.A.『なまこじょしこおせえ』のレコードと、ビニ解のカセットが4本並んでいて、それらをお小遣いでまずは全部購入したのです。その頃香川には輸入レコードも自主制作レコードも扱ってるショップがなかったからそのパソコンショップで扱われていたものがメジャー流通されている “以外の全て”でした。それが、「ピナコテカ」のレコードと第五列のカセットのみ。異常事態でしょう(笑)。ナンセンスですが、それらアイテムは“不定形の存在”を“存在させるための存在”でした。だって第五列は普段は郵便での交換で成り立っているので、販売されていること自体が奇跡なんですよ。そのようなあらゆる権威的な存在や、高度資本主義をブチ壊す時空の歪みに、中学生の僕は魅了されたわけです。

河村:中学生の頃なんですね。ずいぶんと早熟な。

宇川:中1から中3にかけてです。

河村:それが全ての原点なのですね。宇川さんを知って初めて自力でリリースされた HANATARASH のCD(余ったメディアには当時宇川がコレクションしていたムーグミュージックやヴードゥーミュージックが大量に無理やり収録されている)を買ったときには『RE/SEARCH』の「Incredibly Strange Music」号なんかをすでに読んでいたからコンテクストの理解が出来たんですが、でも宇川さんがモンド、ストレンジミュージックを扱ったのは『RE/SEARCH』以前じゃないですか。いつも、早すぎるなーと。

宇川:そのとおりです。僕が「MOM’n’DAD」からリリースした『HANATARASH』と『The Exotic Moog Of Space Age Bachelor Pad Music』は92年なので、『RE/SEARCH』の「Incredibly Strange Music」(93)の1年前で『モンド・ミュージック』(95)の3年前です。なので定義は世界最速ですよね。ただ、ヤン富田さんが92年に『ミュージック・フォー・アストロ・エイジ』をリリースされています。やはり真のマスターは、ヤンさんでしょう。

「MONSTER LANDSKAPE」©1999 LAD MUSICIAN, VHS, UKAWA NAOHIRO(Art Work by Ukawa Naohiro)

河村:後に知り合ったり、文献でわかったのが結局ハードコアの文脈でいうと Jello Biafra とか THE CRAMPS の LUX INTERIOR (ラックス・インテリア) とか、あの辺の人たちはモンド/ストレンジのヴァイナルを掘ってたじゃないですか。例えば Dead Kennedys のファーストとかセカンドを聴くとそこにあのテイストが宿っているのは理解できる。だけど、モンド/ストレンジっていう概念がインストールされていない状態でいくら Dead Kennedys を聴いても圧倒的にUSハードコアでしかないじゃないですか(笑)。なので、宇川さんが、モンド、ストレンジミュージックを掘り始めた背景が大変気になったんです。

宇川:長くなりますよ(笑)。いいですか(笑)。振り返れば当時、90年代初頭は、レアグルーヴの文脈でみんなジャズ/ファンクを掘り進めていた時期で、「Prestige」のジャズ・ファンクのレコードが「LEXINGTON」から再発されまくってました。Melvin Sparks (メルヴィン・スパークス) とか Pucho & His Latin Soul Brothers (プーチョ・アンド・ヒズ・ラテン・ソウル・ブラザーズ) とか Bernard Purdie とか。どういう事かと言いうと、当時はバブルで、しかしバブルが弾けても、その最後っ屁で日本人が世界で一番レコードにお金を使ってた時代だったんです。海外のスリフトショプとかで日本人のバイヤーが二束三文でレコードを掘りまくって、それに新たな価値と文脈をつけて拡散していた人たちが宇田川町にウヨウヨいた。宇田川町に世界中からあらゆるジャンルのレコードがバイヤー通じてにじり寄ってきて(笑)。つまり当時は地球上で、宇田川町こそが、現在の Spotify のようなオーディオ・プラットフォームとしての磁場を放っていました。そうやって世界中からDIGった近代の集積を脱構築していったわけです。その全地球上のヴァイナル・アーカイヴの恩恵によって派生したのが渋谷系ですよね。当初はブレイクビーツネタとして掘り進めてましたけど、ポストモダンを通過した新たな美学を宇田川町が生み出していった。

河村:レアグルーヴから考える高等講座「世界史」ですね。

宇川:namco の DIGDUG で鍛え上げられた我々日本人のディガーとしての気質が大発揮されたんですよ(笑)。地球上のあちこちの鉱脈にツルハシが堀りあたりまくって、サウンドトラックも、ムード・ミュージックも、イージーリスニングも、ライヴラリーレコードも、その後のラウンジも新たな価値と文脈をつけて、我々日本人が世界に広めた。それは、「King Of Diggin’」のMUROさんは当然のこと、橋本徹さんの『Suburbia Suite』のディスクガイドには小西康陽さん、小山田圭吾さん、高橋健太郎さん、二見裕志さんが執筆していましたし、やはり最重要な常盤響さん、山口優さん、岡田崇さんの manual of errors や、更にそれ以前は岸野雄一 さん、加藤賢崇さん、中嶋勇二さんの東京タワーズを母体とした京浜兄弟社、それとやはり僕の盟友、MOODMAN はネーミングからしてエキゾマスターですよね。そして自分の「MOM’n’DAD PRODUCTIONS」が世界に先駆け、これらヴァイナル・アーカイヴに新たな批評軸を与えたと言い切っておきます(笑)。ただし、それ以前にエキゾチカ・リバイバルがありました。そう考えるとやはりどう考えてもコアは、細野晴臣さん、ヤン富田さん、久保田麻琴さん、そして井出靖さんの功績が大きいですね。つまり巡り巡って最終的には、細野さんのトロピカル三部作に戻ってくる(笑)。

『冨田勲 / 展覧会の絵』2014 ©日本コロムビア(Art Work & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:1950年代から始まる Les Baxter からの世界的な文化潮流ですね。

宇川:そう、Les Baxter 一派から広まり、Martin Denny も、Esquivel! (エスキベル!) も一気にバズりましたし、『Fantastica: Music From Outer Space』の Russ Garcia (ラス・ガルシア) や、Joe Meek (ジョー・ミーク) も、果ては Raymond Scott も何もかも。MEN’S BIGI (メンズ・ビギ) が発行していたカルチャー誌『VISAGE』の1990年5月号「Special Exotic Issue」で沼田元氣さんがクラゲや解剖図をコラージュして丸々1冊デザインしていて、そこで扱われた世界観こそがエキゾチカ・リバイバルのハードコアだったと言い切ります(笑)。このエキゾ特集で僕もハマりまくった。もちろん Les Baxter も Martin Denny も Yma Sumac もなにもかもその1冊に掲載されていました。88年にヤン富田さんが Martin Denny のベスト盤を編集、この号が出た90年に井出靖さんと一緒に Martin Denny の新作をなんと日本盤でリリースしています。細野晴臣さん、コモエスタ八重樫さん、パラダイス山元さん、ヤン富田さん、井出靖さんが原稿を書いていましたね。今はモジュラーシンセ奏者として名を馳せる森田潤君と僕は専門学校で出会って、そこで彼と一緒にエキゾとノイズとハウスとテクノの知識を深めていきました。そうやって情報交換を通じてエキゾチカのコンテクストからムーグに行き着くのですが、そこはまだ一般的には再定義するには、未開拓の分野でした。時空を超え、認知を拡張し、異国の果てである宇宙をいかにステレオで空想できるのか?もしくはバイノーラルで体感できるのか?という命題がスペースエイジのイージーリスニングの基本で、この人口現実感こそが自分のセンスの原点です。だから今僕が研究しているXRの世界と同じですよね。夢想現実と仮想現実。例えば Martin Denny はハワイから、アフリカに行って、アフロデジアを探求したけど、Jacopetti みたいに残酷大陸としてドキュメントした訳ではないでしょう。

河村:そうですよね、記録的な側面はなく、純粋にイメージだけですからね。

宇川:記号とイメージだけを与えて仮想現実を体感させる。スペースエイジ・バチェラー・パッド・ミュージック(S.A.B.P.M.=宇宙世代の独身貴族を慰める音楽)はクロス・リアリティーの原型だと思うんです。だからコロナ禍ではフィジカルに体験できないから、ヴァーチャルなマルチプラットフォームやメタヴァース、もしくはデジタルツインに集まって交流をする、そんなコミュニケーションが広がった。その原点はやはりエキゾチカに、そして S.A.B.P.M.にあると思ってます。

『冨田勲 /スペースファンタジー』2015 ©日本コロムビア(Art Work & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:旅行いけないから……。

宇川:そうです。海外旅行が自由化されていないから、高級な家具調のステレオを買って Martin Denny を聞き、ステイホームしながらハワイを満喫しよう。音楽の可能性の極限ですね。行ってもないのに行った気になったり、体験してないのに体験した気になったりして、さらには泣いたりするわけで。音楽は瞬時に人の心を鷲掴み、3分で泣かせたりするわけでしょう?グラフィックでそれができるか? 音楽は一気にその世界に導いてくれる。僕は今もそのことを求め流離っているのかもしれないです。たった1フレームで行ったこともない世界に導くようななにかを。

河村:なるほど。そこで、先ほどの1フレームに想像を絶する記号を詰め込むというお話が繋がってくるわけですね。宇川さんがエキゾに到達するのはなんとなく分かったんですよ。Throbbing Gristle もそうじゃないですか。

宇川:そう、Throbbing Gristle は Martin Denny に影響を受けてる。そう考えるとインダストリアルはエキゾチカの脱構築ですね。

河村:そうなんです。だから宇川さんがエキゾを深掘りする理由は予想出来てたんですけど、どうしてムーグにたどり着いたのかは全くわからなかったですよ。

宇川:エキゾの最果てが宇宙だから!!!

Ukawa Naohiro @ SUPER DOMMUNE STUDIO (Photo by rei)

河村:そういうことだ!

宇川:地球上のあらゆる地域のイメージを夢想し尽くし、その先にあったのが宇宙でしょ。だからエキゾチカは完全に消費されたのです。その後、先述のように80年代末のバブル期にリバイバルを遂げる訳です。

河村: 80年代には海外旅行なんて当たり前に行けるようになっていましたね。

宇川:はい、78年に成田空港が開港されて、そこから一気に旅行者が増えるわけですが、世はバブルで、86年ごろから極端な円高で、87年には第三次海外旅行ブームが起こるのです。その時期ってテクノがデトロイトから拡散し、アシッドハウスを通過して、レイヴ、セカンド・サマー・オブ・ラヴの時代で、テクノがヨーロッパで進化し始めた時期ですよね。レイヴカルチャーも都市生活者の文化と、トラベラー文化が合体して巨大化していった訳です。その後、88年以降は、「Warp Records」、「Rising High Records」、「R&S Records」の、テクノポップではないテクノのトレンドがヨーロッパに台頭、成熟した時代に入りますよね。

河村:すごい絶妙なタイミングですよね。電子音楽が世の中に広まり、デトロイトからシカゴ、ロンドン、ベルギー、そしてベルリンに飛び火した時に、ポストモダンとしてのムーグを……。

宇川:そうです。あの時期、生涯で一番、ヴァイナルを掘ってましたね。

河村:入ってる曲を細かく調べるとエキゾは外してますよね。『モンド・ミュージック』が出てから気付かされたんですけど、すごくしっかりしたセレクトだから何が元ネタだったんだろうってめちゃくちゃ気になってたんですよ。

Kosuke Kawamura @ SUPER DOMMUNE STUDIO (Photo by rei)

宇川:ネタはないです(笑)。Martin Denny もムーグを手にして宇宙を描いてるんですよ。1枚だけですが。それが最果てだろうと。これが1つのヒントでしたよね。要は異国情緒や観光という巨大な近代が終わり、それぞれの夢想した宇宙に回収されたあと、ポストモダンが台頭し、個人が近代を解体する多様なサンプリングカルチャーが生まれて、AKAI のS612、S900、S1000、もしくは、E-mu Emaxや、Roland S10といったサンプラーで手軽にサンプリングが出来る時代になった。つまり、レアグルーヴといった共通する巨大な価値観を個が再定義しなおし、脱構築する。そういった近代の閉塞感を打開する為にサンプリングが流行ったので、そのネタとして新たなコンテクストを付けてリリースした訳です。逆にいまこの文脈が巡り巡ってメタヴァースに繋がってきていると確信しています。

河村:それがすごいと思うんですよ。さらに宇川さんの個人史としても、歴史が重ねられているじゃないですか。

宇川:ただ、そう考えると僕は88年からVJやってましたからね。自己表現の原点は、VJかもしれません。大先輩の原田大三郎さんと庄野晴彦さんが RADICAL TV (ラジカルティーヴィー)を結成したのが、85年。この時期はプロジェクターがまだ進化途上だったので、ブラウン管を積んで映し出していました(例外として、つくば科学万博の2000インチのSONY ジャンボトロンがあります)。ただ、演出ではない、VJとしての本当のフリースタイルやロングセットのVJは89年あたりから僕ら世代が始めたことです。僕や、松木靖明さん、田中秀幸さん、当時日本に住んでいた ANARCHIC ADJUSTMENT (アナーキック・アジャストメント) とも繋がっていたイギリス人ユニットの HYPERDELIC VIDEO (ハイパーデリックビデオ)。なんで僕たちが世界で最速だったのかっていうと、一管の液晶プロジェクターがリリースされたのが89年だからなんです。それまでCRTの3管の巨大なプロジェクターだったから運べなかったけど、やっと持ち運びが出来るようになった。

河村:極端に言えば、それが世界的にみてもVJの始まりだということですね。

宇川:そう考えています。何故日本初だったのかというとプロジェクターが日本製だったからです。SHARP の「XV-100Z」と EPSON の「VPJ-70」が同じ89年にリリースされたのです。当時はVHS100本位を毎回クラブに持ち寄って、業務用のミキサーを使ってリアルタイムでミックスしてましたよ。SONYの「Z10000」っていう30キロあるミキサーも毎回タクシーで運んで。タクシーの運転手さんに軍用機材じゃないかと不審がられながら(笑)。

河村:この『ビザール・マガジン』(司書房)が出たのが92年ってことは宇川さん20代前半ですよね?この時期、VJと並行でデザインしたり執筆したりしていたんですね。

宇川:24です。その頃完全に悪趣味ブーム真っ只中ですね。スカムカルチャーが94年なんですよ。92年は、まさにバッドテイストブーム前夜。このころはまだ原稿用紙で入稿してくれって言われてました(笑)。まだ出版自体がDTP以前なので、どちらにしても写植なんですよ。94年頃にやっと完全版下を入稿出来るようになって、95年がインターネット元年で、DIYなデザインムーヴメントに脚光が当たるんですよ。それで大衆化していき、Macintosh を使ってデザインすることがユースカルチャーのトレンドになった。この頃の先端は、松本弦人、タイクーングラフィックス、伊藤桂司、谷田一郎、エンライトメント、グルーヴィジョンズ、常盤響、そして、スケートシング、宇川直宏でしょ、やはり(笑)。で、次の世代がイルドーザー、nendo graphixx、TGBデザイン。

河村:やっと今回の本題に到達しましたね。

宇川:ですね。だから河村くんが持ってきてくれた『design plex』や『GASBOOK』みたいなデザイン雑誌と作品集が続々と創刊された時期ですね。それまで技術を解説してきたデザイン雑誌が、一気に人に焦点を当て”何?から誰?”へ移行して、DTPのスターデザイナーを生み出し始めた頃。

『GAS BOOK』07 宇川直宏 2003 ©GAS AS INTERFACE(Art Work by Ukawa Naohiro)

河村:宇川さんが表紙の『design plex』』(BNN)はちょうど2000年、『GASBOOK』(GAS AS INTERFACE)が2003年ですね。

宇川:そうですか。96年から99年の半ばまで、僕、日本にいなかったんですよ。サンフランシスコに移住していたので。で、2000年に僕が参加しアートディレクションを担当した「JAM」展がロンドンの Barbican Art Gallery (バービカン・アート・ギャラリー)、その後、日本はオペラシティで開催されました。村上隆さんがスーパーフラットで耕してくれた土壌があったので、その時期からDTP以降のグラフィックデザインが、現代アートの作品と並列で世界の美術館に並び始めました。それだけではなく、裏原のストリートファッションのシーンや、デスクトップで編集されたミュージッククリップ、フィギアや、プロダクトデザインまで、まとめてポップカルチャーとして美術館に展示するということが目新しかった時代ですね。当時はオルタナティブカルチャーのほうが現代アートより熱狂があった。なぜなら現代アートの側が、オルタナティヴにすり寄って来たくせに、現代アートより全然新しかったし、早かったから。僕はこの時期、生意気にも当時を象徴するスローガンを残しています。それは「アートは遅い、デザインは早い」という言葉なのですが、いざアートのフィールドに立ってみて、その後の文化的変遷を踏まえて、遅いことの価値や、早いことの意義を改めて考え続けています。しかしこの時期は、デザインが現代アートと並べられて美術館に展示されるという逆転現象が数年起こったのは事実です。そしてその後、現代アートの側からも松井みどりさんの「マイクロポップの時代」を筆頭に、小さな前衛の復権がこのあと起こる訳です。そんな中だから、隔世遺伝として、横尾さん、田名網さんに並んで僕の3人が雑誌で並列で語られたような時期だったのです。横尾さんは80年に画家宣言をされました。その時代は商業デザインと現代アートは水と油で、完全に分離されていたので、宣言しないといけなかったのです。大変だぁーー(笑)。

河村:そのままグラデーションでいけなかったんですね。

宇川:アングラの60年代は、文化が混交している反面、対立も多く、相容れない宿命があった時代だと聞きますね。ファインアートと広告の対峙は確実にあったでしょう。60年代の映画人は特にそうで、僕の師匠、松本俊夫監督ってCMを100本以上撮ってるんですよ。でもフィルモグラフィーからその活動は完全に抹消していて、世間的には撮ってないことになっている(笑)。そこにも素晴らしい作品が大量にあるのに。そうしないとアーティストアイデンティティが保てなかった時代です。大林宣彦監督は松本俊夫のネクストジェネレーションですが、お互い映像作家という肩書きを意識しながら活動していた時期もあった筈です。大林宣彦監督の初の劇場作品である『House』はモーショングラフィックが多用されていますよね。アレはCMから身につけた技法です。

河村:なるほど、先ほどから宇川さんがあらゆる角度から語っているDTPの歴史が、QuickTime 登場後に、デスクトップでのビデオ表現、DTVとして、実験映像作家の歴史ともここで繋がってくるわけですね。

宇川:そうですね。当時から現在にわたるまで、1フレームに対して最も制作費をかけられるのは、当然ですが、CMディレクターでした。当時の先端的なビデオテクノロジーを扱える唯一の立場ですね。先ほど語ったように現在は、TiKTok の時代で、ポストプロダクションスタジオが手のひらに収まった時代ですよね。実は、松本俊夫先生はATGで撮った2作目の長編映画『修羅』の興行収入が低くて、その負債となった数千万を返すためにCMの仕事をしていたのです。その合間でエッジーなテクノロジーをふんだんに使って実験映画を作ってた。余談ですが、さだまさしさんは、29歳で映画『長江』を自分の資金で制作して、35億円の負債を背負って、30年かけて“歌”で完済しましたが、松本俊夫先生は“実験”で完済した。かっこよすぎます。だからこそいち早く70年代末からビデオアートの世界でエクストリームな探求ができたんです。その全実験映画がコンパイルされたDVD BOXは僕がデザインさせていただきました。つまりこれは自分たち90年代のDTP、DTV黎明期世代と、60年代のグラフィックデザイン黎明期世代から活動した先輩方と、隔世遺伝的に接続されている所以であります。先人がおらず手探りなので黎明期の探求だけが唯一、全てのしがらみから解放され、アングラもファインアートも広告も全く意識せずにボーダレスに活動できていたと考えられます。だけど70年代中頃から80年代のグラフィックデザインの先輩たちは広告と蜜月を交わした。ヘタウマの裏側で、いや、ヘタウマでさえ広告と化した。それもそのはず、まだまだ世はバブルで、コピーライターブームですから、広告の仕事がおしゃれに映った時代が、弾けきった後の90年代のクリエイティヴディレクターブームの時代まで、長引いた。いや、これはDISではなく、バブルが弾けたあとにグラフィックを志した身からすると正直、羨ましかった領域でもあります。そんなこんなで、孫くらいの年の差がありながらも黎明期をサヴァイヴした実験世代として、60年代世代と気が合うのだと思っています。

「松本俊夫実験映像集 DVD-BOX」2005 © UPLINK Dex, Entertainment(Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:アンダーグラウンドや、エクスペリメンタルや、サイケデリックが、20年間、抜け落ちていたからこそ、直結してるのですね。

宇川:そのとおりです。だから僕自身、師と仰ぐ、田名網先生や、松本先生と近しい文化的変遷を、追体験した上で、横山 SAKEVI さんを始祖としたジャパニーズ・ハードコアのエクストリームコラージュの世界に影響を受けて今に至ってる。その後、90年代末から2000年代初頭にかけてグラフィックデザインが現代アートよりも実験的で先鋭的であった時代があって、このあと、自分にも広告の仕事が入ってくるようになるし、それと並行して QuickTime の発明によって、VJから映像作家にもなっていくわけですよ。それで今度はCMの仕事も入ってくるようになり、自分の職業自体、ミュージックビデオのディレクターに移り変わっていくわけですよ。そこから全てを捨てて世紀末は、3年間サンフランシスコに移住して『STUDIO VOICE』(INFASパブリケーションズ)のアメリカ現地取材の連載を中心にネットバブルが始まる時代の空気を、日本にレポートするわけです。ジェントリフィケーション前の最後のアーティスティックな西海岸です。そして日本へ戻ってきて、ゼロ年代からは、どんどん入ってくる膨大な仕事量をこなしながらも、現代アートの世界にも改めて向かい合うんです。そしてテン年代からはそれら仕事が全て成就しやっと脂が乗ってきたのに、急に全てのキャリアを断ち切って、2010年にライヴストリーミングの先駆である DOMMUNE を開局します。”現代”では追いつけない速度で、”現在美術”活動としてのライフログアートを始め、今に至るのです。テクノロジーにケンカを売るようにして、巡り巡って。根本敬さんおっしゃるところの因果鉄道の乗客ですからね、僕は。

河村:なるほど。この辺りがようやく折り返し地点ですね。ここからは、今まで話を伺ってきた表現の2大支柱のひとつ、映像作家として活動を始めるに至ったきっかけについて、お聞きしたいと思います。

宇川:これは並行で話さないといけないんだけど、VJを始めた頃(88〜90年)は Mac で使える3Dアプリケーション全部片っ端から使いました。Swivel 3D と StrataVision 3D、Shade、Infini-D、あと Ray Dream Studio。とりあえず全部使ってた。Macintosh IIci はカラーボードが256色(ニゴロ)なんですけど、当時はそこにフルカラーボードを挿すことで、数千万色出せたんです。つまりやっとそこで、フォトレタッチを前提とした写真表現が表せる。つまり今回の本題であるフォトコラージュがスペック上げないとまだ出来なかった時代の話ですね(笑)。前半の機械彫りのタトゥーどころの話ではない。まだ人肌すらモニタで表現できない時代の話。

河村:おもしろ。

宇川:ボードを積まないと256色に分解してるから人肌もサイケデリックな色彩になる。RasterOps の364(ColorBoard)というフルカラーボードに挿して、Video Expander を外付けでカマすとフルカラーで NTSC のSDアウトでビデオに記録できる。そして Hi8(笑)を RS232C でコントロールできるアプリケーションを Mac に入れれば1フレームずつ3Dのモーションを録画することが出来た。ここで大切なのは、なぜ、当時は、こんなに面倒な手続きが必要だったのかということで、それは Macintosh の中に時間軸が存在しなかったから。モーションは時間軸ではなく、CPU に完全依存されてたんです。QuickTime が存在しない世界とはそういうことですね。僕は∈Y∋さんにお誘いを受けて、90年ごろから BOREDOMS のVJになるのですが、「Soul Discharge ’99」時代のゴッドママの3Dとか時間の存在しない世界でアニメートさせていました。

『BOREDOMS / SUPER SEEEEEE!!!!!!』Directed by 宇川直宏 1998 ©Warner Music Japan, UKAWA NAOHIRO

河村:今でも覚えてるんですけど、LIQUIDROOM (リキッドルーム) の「7HOURS」で∈Y∋さんの7時間DJプレイに一対一で宇川さんがVJしていた日に行ったんです。なぜかブースに車輪があり、∈Y∋さんはそれをたまに回すのですが、宇川さんは車輪の回転にも合わせてVJをしていました。後半には車輪を出して坂を下っていく『(がんばれ!!)ロボコン』の映像をセレクトし、宇川さんは、早送りして車輪の回転の速度に合わせていたんですけど∈Y∋さんが思いの外回しすぎて(笑)、テープが最後までいっちゃって今度は急に巻き戻しに転じるんですよ(笑)。∈Y∋さんそれでも回し終わらなくて、ロボコンの映像は、巻き戻しすぎた結果最初に流れる注意事項がデカデカと表示されたんですよ(笑)。その時にはじめてリアルタイムでVJやってることが分かったんです。

宇川:よく覚えてるね、宇川プレイ(笑)。WARNINGですね。「このビデオに収録されているビデオプログラムは、一般家庭での私的視聴に用途を限定して販売されています。」ってね、LIQUIDROOM は一般家庭じゃないの丸出しだっつーのにね。あの頃はそのような警告画面とかもわざと平気で出してましたね。それをいうならVHSからDVDに変わって、2003年にPioneer (パイオニア) のDVJがリリースされるまでの間は、当たり前ですが民生のDVDプレイヤーを使ってたんですよ。どのプレイヤーもDVDを再生し終えたらスタートアップ画面に戻り、SONY とか Panasonic とかロゴが表示されますよね。自分のVJは完全にグルーヴ重視なので右の端のDVDがPLAY中に突然終わって、急に SONY って表示されたから、ウワ、ヤバいと思ってスイッチングしたら、左真ん中のDVDも急に終わって、Panasonic って表示されてしまい、両方とも同じタイミングでスタートアップに戻ったのね。ダンスに没入してるのに、二大家電ブランドのロゴが、突然サブリミナル的に脳にインプットされたら興醒めでしょ(笑)。しかし、こんな奇跡めったに無いでしょう。忘れもしない、代官山 UNIT (ユニット) での石野卓球さんと川辺ヒロシさんによるユニット、InK のパーティーだったんですけどね、そこから SONY と Panasonic のロゴを交互にスイッチングしてその2つのロゴにリアルタイムでエフェクトかけ続けて30分程、その2つのロゴで、そのままVJやったことがある(笑)。最初は、宇川ミスったな、という負のヴァイブが漂ってたんですが、途中から意図を嗅ぎ取りフロア狂気乱舞(笑)。オーディエンスが沢山VJブースに集まってきて指笛吹いたり、酒奢ったりしてくれて、狂い果ててた。自分はパンツ一丁だし。家電サバトでしょう(笑)。SONY、Panasonic って、一体、なんのマントラなんだっつーのね。

InK「C-46」2006 ©Ki/oon, Sony Music Entertainment(Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro, Photo by Pawel Jaszczuk)

河村:まだまだ日本の家電が世界に誇れていた時代のパフォーマンスですね。

宇川:そのネームヴァリューのみをVJのネタにするという(笑)。結局、Allan Kaprow のハプニングにしても、アクション・ペインティングにしても、偶発的事故をいかに作品に取り入れるか、をテーマにしていたわけでしょう。例えば、Jackson Pollock は、キャンバスを闘技場と考えていたわけで。つまり、パーティーの醍醐味はハプニングで、全ては結果ではなく、行為であり、プロセスであるとクラブカルチャーから学びましたね。なので、VJのネタなんて、さっきの家電サバトの例でわかるように(笑)、最終的にはいかに呼び込んだ偶発的事故を味方につけるか、が、重要なわけで、ネタなんて何でもいいんだよ、って都合よく悟ってしまい(笑)。

河村:大乗仏教ですね。他人の悟りとともに自分の悟りを開くという(笑)。

宇川:そう。John Cage のチャンス・オペレーションと同じく、主観主義の放棄ですね。そのように、突然、フロアで表現行為の真理に到達してしまった。そこからどんどんエスカレートして、朝から10時間ほど何台かのレコーダーで適当に録画したテレビ番組をDVD-Rに片っ端から順番に焼いて、ラベルには放映時間とチャンネル名だけを書いて、何が録画されているのかもわざと知らない状態にして、その日の夜のVJに使っていた時期もありますよ。あー、最高に頭おかしかったなーあの頃(笑)。昔の貴重な映像だと、意味を持っちゃってレアグルーヴになってしまう。そうではなくて、オーディエンスも僕もDJもそのパーティーの当日の朝、TVで共有した筈の日常時間をその日の夜にクラブの巨大なスクリーンで脱構築する(笑)。いろんな意味で、危険すぎるよね。

河村:朝から実験始まっちゃってる。

宇川:起床してすぐ白衣姿(笑)。Martin Margiela も脱糞(笑)。自分のVJでは、そのように日常に飛び交うTV電波を表現に取り入れるようになったのですが、同時期、現代アートの作品としても、電波に着目するようになります。それが、2003年の「DALY PSYCHIC TV / EMPEROE’S DEAD」です。いままで3回インスタレーションしていますが、毎回ギャラリーや美術館に、昭和の畳部屋を作るところから始めます(笑)。これは昭和の徒花家電としてのラテカセ54台を使用したインスタレーションで、宮崎勤ライクな特撮/ホラーマニアの部屋を作成し、そこに、昭和天皇崩御時のNHKの番組、6時間を延々と、この部屋から送/受信させています。ビデオトランスミッターを使って、海賊電波放送をこの部屋から行なっているのです。半径300M以内の隣接マンションの住人達も、UHFにチャンネルを合わせば、昭和天皇が亡くなった1日が、つまり昭和でも平成でもない、元号が宙ぶらりんな1日の番組が、毎日毎日引き伸ばされて、会期中数ヶ月、怪電波として放送されているわけです。このような活動の全てが、現在の僕の表現行為である DOMMUNE にダイレクトにつながってくるわけなんですけどね。なので、僕は90年代末から2010年までにミュージックビデオのディレクターとして、100本くらいMVを監督しているのですが、2000年あたりから、VJネタを作ること自体、浅はかなエゴだと考えるようになりました。なのでフロアがドープなタイムゾーンに入ると、お茶の間で流れている映像の時間を早めたり、伸ばしたり、DVJでスクラッチしたり、バックとフォワードだけでベースラインにピッチ合わせるだけのミックスをしたりしていましたね。朝の4時とかに(笑)。変態すぎでしたが、フロアは没入の沼でしたよ。いつもロングMIXで毎回8時間は普通にプレイしていた時代です。

宇川直宏「DALY PSYCHIC TV / EMPEROE’S DEAD」2003 ©UKAWA NAOHIRO, Photo by Yoshimitsu Umekawa, courtesy of ANOMALY, YAMAMOTO GENDAI, LAD MUSICIAN, 東京都写真美術館

河村:さっきのロボコンの車輪VJの先の次元ですね。

宇川:ですね。だって、VJプレイが長時間なので、物語を紡いでいかないと没入しませんからね。この時代のリキッドルームの年末年始を跨ぐカウントダウンは、10年連続で、石野卓球さんのDJと僕のVJの1対1での16時間〜17時間のプレイでした。2人の破滅型芸人による終わりなき禅問答です(笑)。おめでたいでしょ(笑)。新年早々2人のキチガイおじさんのトライアスロンなみの戯れ見たさに、毎年3000人とか動員ありましたよ。そんな中でも試みていました。例えば、上戸彩がスプーンでバニラアイスを食べる、ロッテ「爽」のCMが2004年の夏に頻繁にお茶の間で流れていて、そのCMのエンディングは、スプーンがキラーンって光ってパーティクルが発生してカップに光が収まるのですが、そのシーンだけを10分くらい気づいたらリアルタイムでピッチに合わせて動かしていたこともありました。なかなか彩がバニラアイスを飲み込まない(笑)。うわー、やっと食べたと思ったら、口の中からヴァニラを吐き出して、また食べる。その姿を、DVJを使ってゆっくりスクラッチして、ずーとベースラインのグルーヴに合わせていくから、フロアには否が応でも幻想のバニラの匂いが充満するよね(笑)。今度は、やったー!食べたーとおもったら、最後のスプーンがキラーンのパーティクルのシーンを今度はずーとハイハットの音にDVJでピッチをあわせていくから。上戸彩とバニラアイスが、徐々にアブストラクトな世界に突入していく(笑)。そのあと、3Dのオプティカルなワームホールの映像や、メタリックな球体が延々と空間を直進するよう映像をいきなりカットインさせるわけです。もう、フロア発狂(笑)。こうすることによって、日常時間が Fluxus 的な魔法でもってハプニングを纏い、抽象へと解体され、資本主義の市場競争を担った生々しいTV CMが、一貫してミニマルアートへと昇華する。

石野卓球『Takkyu Ishino Works 1986~2017』2017 ©Ki/oon, Sony Music Entertainment(Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:アカデミックなコンセプトに基づいた実験なんですよね。

宇川:僕、松本俊夫師匠の弟子なので、もちろん、文脈は意識していましたよ。しかし、狂ってたなー、あの頃の自分のVJ(笑)。当時の時代背景を語ると、90年代末からわざと撮影をせず、既存の映像のピッチだけを合わせてミュージッククリップを構成するのが流行った時代があったんです。例えば、Coldcut & Hexstatic 「Timber」のミュージックビデオは、森林伐採しているチェーンソーの動きをBPMに合わせてカットアップしたりね。香港のカンフー映画の権利をもらって、音に合わせて映像を再編集し、リリックにリップシンクさせた The Chemical Brothers 「Get Yourself High」とかね。このような表現を自分は、当時、MTV時代のエクスパンデッド・シネマと捉えていました。叶井俊太郎さん在籍時のアルバトロス・フィルムが買い付けた映画で『トラックダウン』というどしようもない80年代の映画があるのですが、その映画のコンボイが人を轢き殺すワンシーンのみをトラックに合わせてエディットした。CICADA (シカダ) のミュージックビデオを僕が作ったこともありましたね。その代わり曲のタイトルを「トラックダウン」に無理やり変えてもらいました(笑)。そうすることによって、映画と音楽どちらのプロモーションにもなる。そのようにすでに存在している既存の映画をデコントラクションしていく。そんなトレンドが一時期あったのです。

河村:そのMVは、2000年代初頭ですよね。それより少し前に暴力温泉芸者がメジャーになったタイミングで、中原昌也さんとカリフォルニアで作った作品もありましたよね。

宇川:「GOING UP THE COUNTRY」ですね。1996年かな?あのクリップ死ぬほど見直したいのですが、誰も持っていないのですよ。それこそこの前に中原くんが出演してくれた番組でもその話になりましたね。あの頃の日本はバブルが弾けた直後なんですが、でも、CDの売り上げは1997、98年がピークなので、まだ日本のレコード会社にお金があった時代ですね。MVの予算だけで、当時僕が住んでいたサンフランシスコに撮影しに来れる余裕があった。で、中原くんが来てくれたんです。あのクリップは、中原くんのプロットを僕や Caroliner Rainbow の Grux が、実現するべく動きました。ベーシックコンセプトは、Herschell Gordon Lewisのセクスプロイテーションフィルム『B-O-I-N-G!』のようなヌーディー・キューティーの太陽崇拝的イメージと、Russ Meyerの『モンド・トップレス』ですよね。『モンド・トップレス』は、60年代のサンフランシスコのヌーディストコミューンや、トップレスクラブを撮ったモキュメンタリーでしたからね。

宇川直宏『MAD HAT LAUGHS!!!!!』INTOXICATING MUSIC CLIPS OF UKAWA NAOHIRO 2007 ©Ki/oon, Sony Music Entertainment(Art Direction & Designed by Ukawa Naohiro, Photo by Shoji Uchida)

河村:モキュメンタリーとは、つまり擬似ドキュメンタリーのことですね。

宇川:その通りですね。ヌーディー・キューティーは50年代から60年代に流行した、裸体をいかにフィルムに焼き付けるのか?を試行錯誤した結果、定着したカテゴリーですね。当時ハリウッドには、ヘイズ・コードなる自主規制条項があって、その規制に沿うとみせかけたカウンターとして、いかに性的描写ではなく、裸体を導入できるのか実験されていました。だからターザン映画が一気に広まった。野蛮なゴリラに身ぐるみ剥がされたガールフレンドを、ターザンが助けにいくから人間が意識的に脱がしたわけじゃないですからね(笑)。他には性教育という大変あざとい大前提のもと、出産する女性の性器をスクリーンに映し出すバース・オブ・ベイビーフィルムとか。1940年代に Kroger Babb (クローガー・バブ)という僕が大尊敬する映画興行師がいたんですね。僕が最近まで使っていたレーベル名で、その後、自分の株式会社名として登記した「MOM’n’DAD PRODUCTIONS」、その名称は Kroger Babb の作った映画のタイトルから頂いたんですよ。搾取に対する搾取(笑)。彼の作ったバース・オブ・ベイビーフィルム『Mom and Dad』は二流のアメリカン・グラフィティみたいな売れなかった青春映画の権利を二束三文で買いとって、それにセックス、妊娠、赤ちゃんを出産するシーンと、解剖図をインサートした映画(笑)。実際に撮ったのはそのシーンだけ(笑)。これはダダイズムの極点でもあり、反芸術でもある。このようなコラージュ/モンタージュの地平から全く新しい表現を生み出す彼の手法に僕の活動は影響されていますね。

河村:たしかにコラージュの手法ですね。秩序を崩壊させて、新たなイメージを生み出す。

宇川:そして、さらにセンセーショナルに欲望を煽って物議を醸し出す、今でいう炎上商法や、産婦人科のフリをして解説文を掲載し、「女体の神秘」だとか「赤子はこの世に生まれる」といったコピーの新聞広告を出稿して、さも格式高い性教育フィルムのように誇大広告を打つ。そういったポルノの手法(笑)。つまり、人間の欲望を叶えながら、文脈をずらしながらエンターテインさせてゆく。一見、ある種のフェイクニュースの薫りもするし、ポストトゥルースの臭いもする。それがエクスプロイテーションの本質ですよね。Kroger Babb の偉業はもっといっぱいあるんですけど、僕はこの人物を今も一番尊敬してるんです。だから「MOM’n’DAD PRODUCTIONS」の1作目でも HANATARASH のライブ音源のあとに、強引に MOOG ミュージックを収録したし、Kroger Babb ならどうするだろって今も常に考えながら、世界を構築していますね。

河村:そうか、Kroger Babb 氏を継承してるんですね!この話は本当に聞けてよかったです。

宇川:そうです。なのでデザインや映像だけでは飽き足らず、知らないうちにアートのコンテクストへと活動の拠点を移し、その後、芸術表現として DOMMUNE のプロジェクトに没入するわけです。例えば、河村くんは函館の GLAY ミュージアムで僕が展示してたデロリアンの作品を知ってますか?

宇川直宏「ULTIMATE DEROLIEN FREAKS」2003 ©UKAWA NAOHIRO, courtesy of ANOMALY, YAMAMOTO GENDAI, Art Style of GLAY

河村:あのデロリアンを真っ二つに切った作品ですか?

宇川:そのとおりです。350万で買った状態の大変良いデロリアンを真っ二つに切って、鏡の空間にくっつけて、無限渋滞している世界を空間に生み出す。なぜデロリアンかというと、僕のテーマに与えられたヒサシさんの夢が、デロリアンのオーナーになることだったんですよ。しかし手に入れたら「夢」が無くなるから、手に入れないことこそが、夢なんじゃないかな……という発言を手がかりに、代わりに僕が手に入れ、その夢幻を増幅させ、ファンが乗車できるようにしたんですよ。アクセル踏んだらヒサシのギターの音が爆音で流れ、ライトが明滅し、デロリアンが無限渋滞した空間で眩しいフリッカーが生み出される。そういう作品です。まずは、買ってきたデロリアンを真っ二つに切らなきゃいけなかったのですが、何をトチ狂ったのか、日本デロリアンオーナーズクラブに電話してしまい「このようなコンセプトの現代アート作品を作りたいのですが、どこかデロリアンを切れるところ知りませんか?」って聞いたのね。そしたら「君は何を言ってるんだ、‘デロ’は資源なんだ!この世の中に現存している‘デロ’は有限なんだよ。それを真っ二つに切りたいなんて、一体、どういうことだっ!」と、説教をされて(笑)。「ところで君は‘デロ’をもう買ったのかい!?」って言うから、「はい、買いました」って答えたら「じゃあさ、こんど皆で一緒にツーリングに行こう、一緒に走ろっ」って。温かく迎え入れられて、あまりにも暖かいコミュニティの空気を感じたので、もう美術作家であることを放棄して、デロリアンのオーナーになろうかと一瞬思ったりして(笑)。

河村:自殺止められてるみたいですね。

宇川:バックトゥー・ザ・いのちの電話。しかし、やはりここはアーティスト魂を打ち消さず、電話切ったあと自動車修理業者を探し出して、エンジンと切断したステンレスボディを半分を譲ってくれるなら無料で切ってくれるという業者を見つけたんです。デロリアンを送ったら、エンジンがすごくいい状態だったみたいで「もうバッチリです、真っ二つに切りますね」って。

河村:主語がなかったら人身の臓器売買の話しに聞こえますよ。

宇川:ほんとそう(笑)。借金の担保は肝臓で大丈夫、みたいな。そんなこんなで、おかげさまでかなりクオリティ高く完成して、改めて展示されてる様子を写真に撮ろうと思い、現地へ赴こうとしたら「もう閉館しました、そして作品は捨てました」って言うのよ(笑)。こんなこと許される(笑)?あまりにも衝撃的だったので、笑う以外なく、この名作が世から消えたことを憂いながら許すことにした。そんなこんなで20年の歳月が流れ、知人の細谷武司さん(Yart先生)が「以前、通りがかりで見つけたタイムスリップに失敗したデロリアン。」って、去年、グーグルアースのスクショ付きでツイートしてたんです。例の切ってくれた自動車屋のホームページまで見つけて掲載されていて(笑)。タイヤも無いのでエンジンと一緒に売り払ったと思ったのですが、半身のステンレスボディなんて欲しい人いないはずだから、それを屋根とコラージュしてる。メルツ建築を超越していますね。この写真は、去年1番の衝撃でした。これは僕の作品の生き別れた兄弟ですよ(笑)。だから思いの丈をぶちまけるようにこのような返信をしました。もう驚愕のヲチに仰け反りましたよ、当時は(笑)。

河村:桂小金治の『それは秘密です!!』を地でいくデロリアンですね(笑)。

宇川:生き別れのデロとの感動の再会ですものね(笑)。本題に戻ると、僕のこの作品は、結局レディメイドじゃないですか。さっきの Kroger Babb のコンセプトに繋げて考えるなら、既存のデロリアンを真っ二つに切ってサウンドシステムへと魔改造している訳ですよね。レディメイドは絵画表現を封印した Marcel Duchamp が晩年嗜んだように、作家性があざとく出過ぎないから美しいわけです。そして、僕の作品は捨てられましたが、作品に成らなかった本来なら捨てられる筈だった部分のみが、今横浜で、屋根と接続されて(笑)、今日も路上に面した屋上で展示され続け、無限の物語を生み出しながら今も生きている。これぞまさしく、根本敬先生の『因果鉄道の旅』ですよね。

THE NOUP「Flaming Psychic Heads」©THE NOUP(Art Work & Designed by Ukawa Naohiro)

河村:平面と空間の違いなだけですよね。昔から宇川さんは延々とコラージュの概念をアップデートしていますね。

宇川:コラージュって時間芸術だと思っているんですよ。例えば、『PLAYBOY』の新聞広告にハサミを入れて、プレイメイトの顔の部分だけを、70年代の自転車のカタログと合体させる。シュルレアリスムの手法にデペイズマンがありますが、ロートレアモン(伯爵)が言い当てた『マルドロールの歌』のような不意の出会いが生んだ物語ですよね。プレイメイトは理由があって其処に裸体として印刷されていたわけです。それが70年代に日本で大流行したフラッシャー自転車と時空を超えて一体化している。その歴史と文化と印刷技術と時間の経過を1フレームに収めてるのがコラージュ作品ですよね。先ほど語ったロートレアモンの詩はね、有名だから詠むのが恥ずかしいですが「解剖台の上でのミシンとこうもりがさの不意の出会いのように美しい」ですよね。だから僕がなんで今もコラージュを続けているかと言うと、今もミシン(テクノロジー)とこうもり傘(伝統)を出会わせたハサミや糊のように生きたいと思っているから(笑)。だから田名網敬一師匠と GENERATIONS や Nina Kraviz、八代亜紀さんを媒介して、今もグラフィック手術をしてるんですよ。

田名網敬一『貘の札 – Special Edition』2017 ©KEIICHI TANAAMI, NANZUKA, HIOSHINA(Art direction & Designed Ukawa Naohiro)

河村:アーティストというか、主治医ですね(笑)。

宇川:そうなんです。無免許の解剖医です(笑)。鋏やメスを入れるってとんでもないことですよ、だって歴史を改ざんするんだから。そして他の歴史と接続する。河村くんは自分の作家性を補強するために鋏を入れるというアクションを行うわけですよね。でも僕は今、作家性をあえて打ち消して、鋏を入れている。そのどちらもが美しいと感じるのは、先ほど話に出た秋田昌美さんの『スカム・カルチャー』に掲載されている Anton LaVey のエピソードを僕が心に刻んでいるからです。サンフランシスコに僕が引っ越してすぐ、ラヴェイ先生はお亡くなりになり、娘の Zeena LaVey と僕は Grux を通じてお友達でした(現在彼女はチベット密教の信仰者のようです)。60年代当時、チャーチ・オブ・サタンの総裁、ラヴェイ先生は、プレイメイトの Jayne Mansfield と付き合っていたんですよ。彼女は、当時のアメリカを代表するブロンドのセックスシンボルですよね。しかしジェーンは当時、Sam Brody (サム・ブロディ) という弁護士が本命だったようです。そのことを知ったラヴェイはその弁護士に魔術を使って消そうとした。その後。その弁護士は高速で、大型トレーラーに激突して自動車事故で亡くなるんですが、なぜか同乗していた Jayne Mansfield も一緒に即死してしまったんです。そこでラヴェイ先生は不思議に思ったようです。なぜ、ジェーンまで死んだのか?後に気がついたようですが、彼はスクラップブックを毎朝作っていて、事故の当日に鋏を入れた記事の裏に『PLAYBOY』の広告が掲載されていて、Jayne Mansfield の首に意図せず鋏をいれて切断してしまっていた、と。のちに都市伝説で、自動車事故の際、彼女の首が切断されたと噂されましたが、ラヴェイ先生は事故当日、本当に『プレイボーイ』の新聞に鋏を入れていたと公言しています。このように鋏、そして切断は、恐ろしい魔力を発揮するんですよ。僕のデロリアンも、現在の実践も、河村くんの作品も、全てが繋がっているし。全てが偶然で、そして必然なんですよ。全部因果、全員因果鉄道の乗客(笑)。

河村:繋がってますね。僕が文字組みを覚えたのは宇川さんから教わったからですしね。

宇川:僕がコラージュした『RANGOON RADIO』(東京キララ社)という本で、河村くんがエディトリアルとモノグラムのデザインをやってくれたんですよね。その時に文字組みの指示をだしたり、原稿に手を入れたりしましたね。

河村:帯の組み方なんかが全くわからなくて、ここはこのグラフィックで埋めたらきれいにボックスに収まるから、ここにコレを入れようねってデータを送ってきてくれてソレをレイアウトしたりしたのを未だに覚えてます。そういう意味では宇川さんは僕の師匠なんですよね。

『RANGOON RADIO』2006 ©UKAWA NAOHIRO, HIRO YUMITA, YUTANPO SHIRANE、東京キララ社(Art direction by Ukawa Naohiro, Designed by Kousuke Kawamura)

宇川:僕も横山SAKEVIさんに同じように指示を頂きカバーアートのデザインをしていました。その逆で僕が素材をプリントアウトしてSAKEVIさんが組むこともありますし、全ては因果で、全てはエネルギー循環していますよね。

河村:考えてみたら、僕がムチムチアナゴって名前で mixi やってた時って22、3歳なんですよ。もう20年近く前。その頃 mixi で急に知らない人からメッセージが送られて来て、アイコン見たら顔がアグネス・チャンで体が GG Allin(笑)のイラスト。多分ハードコアのネタで食いついてくれて、正体わからず、ずっと中の人は誰だろうと思いながら、あの7インチやばくない?このアーティストがエクストリームすぎる、とかずっとお互い見ず知らずの状態で長らくメッセージやり取りしてたんですけど、クリスマスにアスキーアートでクリスマスツリー作って送ってきてくれて、その下に宇川直宏って書いてあって(笑)。ちょっと待って、この何ヶ月も南米や北欧のハードコアパンクの情報やり取りしてた人、宇川さんなの!?って急に衝撃を受けたんですよ(笑)。

宇川:ハハハ。それまで正体わかってなかったの(笑)!? ごめんごめん、と20年越しにあやまっておく(笑)。mixi は当時、SNS超黎明期だったこともあって、SNS石器時代(笑)、ほとんどの人が匿名で、自分は、ISSAって名義でやってたんだけどね、すごかったですよ。DA PUMPファンからめちゃくちゃフォローされて(笑)、ガチISSAファンからガンガンDMが来てた。普通に考えて ISSA だったら GG Allin のアイコンなわけないじゃん(笑)。同じUSAでもアメリカン・ドリームではなく、スカム・アンダーグラウンド・ドリームの象徴だから。

河村:ハハハハ、なわけない(笑)。その数年後に根本さんにCD-Rを届けに成城に行ったら今から打ち合わせあるから喫茶店一緒に行かないって誘われてお茶してたんですけど、めちゃくちゃ遅れて来たのが、宇川さんだったんですよ。その時開口一番『亀の頭のスープ』(マガジンハウス)届きました! あの着色超ヤバかったですね!!! あの着色根本さんなんですか!? って。それ僕がやってたから、根本さんがこの子がやったんだよって言ったら、宇川さんがヤバかったよ! じゃあこの作品のデザインやってよって言われて出来上がったのが『RANGOON RADIO』。いつか宇川さんと一緒にコラージュだけの番組にやりたいですね。

宇川:絶対やろう。パーティ込みで。コラージュの概念を拡張しよう!「これが私の生きる道」(笑)。

「SUPER DOMMUNE STUDIO @渋谷PARCO」2020 ©Ukawa Naohiro(Photo by Toshio Ohno from L MANAGEMENT, WIRED Japan VOL.38)

河村:思ったんですけど、DOMMUNE って東京駅みたいなハブのような存在ですよね。

宇川:世界中からアーティストがこのスタジオに訪れて、世界中の獲れたてのフレッシュなヴァイナルが水揚げされ調理がおこなわれる場として、いつもは、港って言ってたんですけど、東京駅は好きですよ。確かに、因果鉄道のオルタナティヴ線、スカム/アンダーグラウンド経由の宇田川町行きの東京駅かもしれませんね。でも、そう、そういう場所です。コロナ禍で自粛せざるを得ませんでしたが、DOMMUNE は開局10周年を期にデロリアン的なマルチヴァースを考えているんです。VJの頃は映像を扱ってるっていう意識を持ってたんです。確かに、このインタビューでも語ったようにDTP第一世代ですし、僕は、松本俊夫の弟子ですしね。でも、ゼロ年代ごろから、映像ではなく動画ってみんなが言い始めましたよね。確かに僕はライブストリーミングを始めて、ここ11年、動画を扱っているという意思が強くなってきています。動画の原点、それは紙芝居だとずっと考えていました。路上や公園で生まれた動画コミュニケーション。たとえば、サイバースペースを現代における一種のストリートと捉えるならば、ストリートから生まれてきた絵画的かつ視覚的なコミュニュケーションスタイルをルーツに、僕たちは今世紀においてライブストリーミングをしていると考えています。

宇川直宏「DJ JOHN CAGE & THE 1000 WORLDWIDE DJS」2014 ©UKAWA NAOHIRO, 3331 Arts Chiyoda, courtesy of ANOMALY, 金沢21世紀美術館 蔵

河村:DOMMUNE は、開局当初からサイバースペース横丁で毎日紙芝居をやってる感覚だと言っていましたね。

宇川:そうです。紙芝居の源流を辿っていくと、江戸時代から明治まで行われていた「のぞきからくり」に到達するんですよ。大きな箱にレンズが取り付けられていて、箱の穴からのぞくと、中で展開される絵物語がリアルタイムで語る弁士の口上とともに体験できるという、オランダから伝わった芸能です。ここから、複数枚の絵に簡略化し、ストリートで紙芝居を演じる人が生まれ、昭和初期には紙芝居文化がバズりました。リアルタイムで時間軸を縮めたり伸ばしたりする行為は、今日話してきた僕のVJスタイルにも継承されていますし、QuickTime 発明以前で語るならデスクトップのCPUを身体的な能力でコントロールしているのが紙芝居だといっても過言ではない。現段階でアーカイブが5千番組、1万時間以上あるのですが、それはこれまで殆ど公開してこなかった(いまネット上にあるのはコアな視聴者が録画してUPしているものが大半)。それらアーカイヴを10周年を期に公開しつつ、この後、その番組の大半を紙芝居にしようと考えているのです(笑)。番組の要所要所のシーンをサムネイル化し、紙芝居のプロダクションを作って、シーンが終わったら紙を引いて次のシーンに繋げていく。DOMMUNEのプロジェクトは、動画アーカイヴと並行し、番組を紙芝居化した状態で後世と共有し、それを誰もが演じられる状態にしたアートプロジェクトに最終的には着地したいと思ってるんです。アーカイブを再生する行為と等しく、アーカイブを自分、もしくは他者が演じるっていう行為へと繋げる作品。例えば、今日、僕と河村くんが DOMMUNE に出演してたとして、120年後、弁士となって僕は僕が演じるし、河村くんも僕が演じる。もしくは、他者が演じてもいい。もう、時空が歪みまくってますよね。

宇川直宏「The final Media DOMMUNE」official HP 2010-2018 ©UKAWA NAOHIRO, courtesy of ANOMALY, YAMAMOTO GENDAI

河村:まさしく、時空のコラージュ的な手法ですね。

宇川:確かに。それと同時に今までと同様にストリーミングも行なっていくので、日常時間の撮影/配信/記録という芸術行為と並行で、アーカイブの日常時間軸を定着させた紙芝居時間軸のメタヴァース、その両方が同時に生み出されていく。狂ってますよね。杉本博司さんの、一本の映画が劇場で上映してる間シャッターをずっと開き続け、長時間露光させ、映画の総尺の時間と、その映画が上映されている現場の空気をフレームに収めていく劇場シリーズ『THEATERS』は、白く発光しているスクリーンの中に、映画の全時間が詰まっている。また、河原温さんの日付絵画『Today』は、実存そのものを表しているわけで、この巨匠たちは僕が DOMMUNE で実践しているライフログアートを説明する上で、大変重要な先駆です。なので、僕もライフログを絵画的な時間に変性させたいと考えていますね。日常時間を絵画的再生軸をもった記号として蘇生させたいのです。ここ数年ずっと考えていたのですが、紙芝居の深掘りで、最近ようやく腑に落ちた。

宇川直宏「The final Media DOMMUNE」official HP 2020 ©UKAWA NAOHIRO, courtesy of ANOMALY

河村:発想が毎回変わってないけどアップデートされてる。昔、松本俊夫さんとの対談で、「今作っている作品が自分自身のクリエイティビティーから生みだされたものなのか、もしくはテクノロジーの恩恵によって自分が表現した気になっているものなのかがすごく曖昧になってきている」って宇川さんが言ってたんですよ、2001年の段階で。

宇川:言ったかもしれません。そんな気持になったからグラフィックデザインをやめたんです。そして芸術について考え始めた。丁度その頃が分岐点だったかもしれませんね。その対談で松本俊夫先生とお知り合いになって、晩年先生が亡くなるまで毎年、年に4回くらいお会いして、20年近く、ずっと一緒に審査をやったり対談したりしていました。先生は事あるごとに誘ってくださるようになって、こっちもお誘いするようになって。歳の30 離れた仲のよい友だちでした。

河村:個人的に気になってたんですけど、宇川さんは自分が受け手側からどう見られるかって意識されることあるんですか? というのも、編集の末次君からすると宇川さんは ‘映像の人’らしくて、 僕にとっては‘紙の人’というイメージが強い。

DOMMUNE Presents「LANDSCAPE MUZAK」PROJECT SADO♯1. TERRY RILEY「WAKARIMASEN」2021 @新潟県佐渡市 金山 北沢浮遊選鉱場 ©TERRY RILEY, DOMMUNE, さどの島銀河芸術祭

宇川:僕はどちらかと言うと、コンセプトの人なんですね。貫きたいのは、Kroger Babb の方法論をいかに現代に置き換えられるか(笑)。そのことに対する実験なので手法は問わないんですよ。なんでもいい。テクノロジーの進化も関係ない。テクノロジーを利用することもあるけど、しないこともあるし、テクノロジーを利用しすぎたら反動でテクノロジーを一切使用しないものに戻ることもある。だって最新作は DOMMUNE Presents「LANDSCAPE MUZAK」というシリーズで、佐渡島の金山の北沢浮遊選鉱場にそびえ立つ、Terry Riley 先生との石の音響彫刻作品ですよ。今日もこれからスタジオで番組を配信し、スイッチングと言う名のVJをやりますが、結局、VJの素材が目の前の生身の登壇者に変わっただけなんですよ。目の前に上戸彩がいるかどうか、ヴァニラアイスを食べていた動画なのか?それとも今食べているのかどうか?その違いだけです。18年も美大で教鞭をとってきたこともあり、実はそれとは別に先生レイヤーもあるのですが、学生から見たら僕は‘先生みたいな友達’のような見え方をしているんじゃないでしょうか(笑)。僕にとってはどうでもいいことです。どの角度から掘ってくれても嬉しいです。だからどのレイヤーに行き着くかは掘る人次第ですよね。末次くんのように、ミュージックビデオ世代の人だったら映像に行き着きますし、河村くんはコラージュを生業にしていることもあって紙に行き着くのは当然ですよね。その全てが僕のライフログです。なので今日は久々にグラフィックデザインと、デスクトップカルチャーについて存分に語れて昇天しました。7時間も話を聞いてくれて本当にありがとう。

河村:長時間の絶頂体験、おつかれさまでした!

Ukawa Naohiro & Kosuke Kawamura @ SUPER DOMMUNE STUDIO (Photo by rei)